Por JALDES MENESES*

A policrise começou na matriz e não na periferia, produzindo um pequeno descompasso de data e ritmo entre a dimensão nacional e internacional

Nos dois primeiros governos (2003-2010), Lula estrelou e coabitou com os tucanos e outros consortes políticos um processo dinâmico e contraditório de acordo e convivência institucional entre partidos de governo e oposição no parlamento e no executivo, contando com a participação e/ou aquiescência das principais classes, forças sociais, instituições públicas e corporações do aparelho de Estado.

Tal arquitetura política teve mais êxitos que revezes enquanto durou, correspondeu a um tempo histórico específico, compreendido após o fim da ditadura (e do Estado nacional-desenvolvimentista originário da “Era Vargas”) e a hegemonia da ideologia do fim da história e do liberalismo político e econômico como a realização última do espírito humano no tempo. Esse mundo começou a mudar a partir das duras provações desatadas do novelo da crise econômico-financeira internacional neoliberal de 2008.

A específica crise dos mercados financeiros, cíclica e conjuntural, se avolumou até engendrar uma “policrise” – econômica (inflação e recessão), ambiental (aquecimento global, mudança climática e pandemia) e geopolítica (perigosa escalada da guerra na Ucrânia e divisões geoeconômicas internacionais).[i]

Assim, a “policrise”, nem de longe, é apenas “econômica”, como acelerou e conflagrou, estrito e latu sensu, a política até então vigente. Por isso, as graves arengas, sem descanso nem sossego, dos dois primeiros meses do governo Lula III (intentona provisoriamente fracassada; genocídio e projeto de extinção do povo Yanomami; taxa de juros absolutista, conduzida pelo todo-poderoso Banco Central “independente”, etc.). O “novo normal” em política passou a significar o seguinte: em vez de céu de brigadeiro ou a tradicional “lua de mel” de novos governos – os famosos “100 dias” –, os fatos vêm e vão, mas mantendo a montanha-russa do processo histórico brasileiro recente, caracterizado por trepidante e acachapantes emoções.

Desde as mobilizações de junho de 2013 se tornou lugar comum repetir: – “no Brasil, não se vive de tédio”. As tempestades não vão serenar sob a batuta de Lula. Por um simples motivo: Lula ganhou a eleição, mas a vitória eleitoral pode no abrir no futuro, mas não abriu, um processo novo, no sentido de uma nova transição rumo a um novo regime. Na verdade, com a vitória de Lula saltamos uma fogueira: o projeto de Jair Bolsonaro, caso vencesse, era mudar o regime político em direção a uma “ditadura majoritária”.

Ele e seu grupo já haviam feito, nos quatro anos de governo, com alguma competência, uma “longa jornada por dentro” de aparelhamento das instituições do Estado, principalmente as militares, mas também as judiciárias, as agências reguladoras, órgãos de meio ambiente e universidades, etc. A primeira cartada de Jair Bolsonaro era garantir para si e os seus os tribunais superiores. Desarmou-se nas eleições, sabe-se até quando (minha consciência ingênua augura que para sempre), uma bomba atômica institucional.

Pouco depois das eleições, vozes de boa consciência e otimismo contagiante anteviam uma “retomada da normalidade e da razão”. Devia ser o espírito natalino. Por outro lado, sem margem de erro, a vitória eleitoral de Lula permitiu vislumbrar algumas boas posições de jogada no xadrez. Mas o jogo continua, o xeque-mate, que seria derrotar o neoliberalismo e começar a transição da Sexta República (1988-2016), está ainda longe de acontecer. Os próximos lances da cena política brasileira serão difíceis e complexos – o que justifica a política de governabilidade de Frente Ampla –, mas ainda essencialmente determinados pelo processo advindo do passado recente iniciado em 2008/2013.

A policrise começou na matriz e não na periferia, produzindo um pequeno descompasso de data e ritmo entre a dimensão nacional e internacional. O pavio de dinamite da crise, estrutural e orgânica, nacional e internacional, acendeu em 2008, nos Estados Unidos. Como se sabe em farta biográfica, o sismógrafo foram os balanços piratas do Lehman Brothers. Pois bem, o rastro de pólvora das crises de balanços no capitalismo, prenúncio de crises mais amplas, continua, armado, explosivo e impávido, não apenas lá fora, mas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos pré-Barack Obama de 2008, um dos pilantras da crise originária, se quisermos personalizar – e é o caso –, foi Bernie Madoff, “bruxo do mercado”, mentor de uma fraude estimada em 65 bilhões de dólares por Wall Street.

No conflituoso presente brasileiro, para não faltar mais nada na agenda carregada do novo governo, estourou na economia o escândalo de fraude financeira de 20 bilhões de reais ou mais em balanço da rede de varejo Lojas Americanas. Esse tipo de fraude e falência, com certeza, não é um fato isolado. Arisco vaticinar, o caso das Americanas é a ponta venenosa do arame farpado: mais que um modus operandi, os métodos empresariais expostos à luz do sol compõem um ethos da grande burguesia brasileira no século XXI, cultivada na destruição destrutiva da desindustrialização, da privatização, da financeirização e do rentismo, práticas de rapina cultivadas como ciência econômica dogmática desde o Plano Real de FHC.

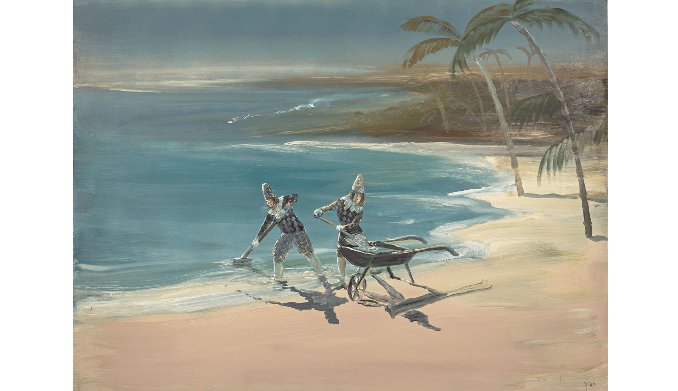

A literatura e dramaturgia podem nos ajudar a compreender esse ethos. Descontadas as diferenças entre as situações da vida e dramaturgia, as atitudes pusilânimes dos três oligarcas brasileiros (que não deixam nada a dever aos oligarcas dos países do Leste Europeu) simulam três autênticos “reis da vela” repaginados da nova geração. Refiro-me, é claro, à peça O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, repaginados da nova geração. Muito conhecida, a peça conta a história de Abelardo I, um agiota (a “vela”) endividado e empenhado na crise de 1929 – que quebrou a economia do café – por um financista dos Estados Unidos.

Contexto e época são diferentes, mas ocorre entre a realidade e a ficção uma espécie de repetição por antevisão do artista. Este Brasil das commodities agrícolas e minerais, do capital comercial, dos trabalhadores superexplorados e da alta finança internacionalmente integrados, na outra face da mesma moeda, reinventa, em plataformas e aplicativos, modificando a forma, mas mantendo a essência do patrimonialismo e do mandonismo dos donos do poder. Passar pano é da arte do jogo: para a imprensa dominante o caso da fraude das Americanas é apenas uma “inconsistência contábil”. Segundo os ironistas da grande imprensa, os três “reis da vela” continuam magos das finanças e exemplos de filantropia e meritocracia. São presenças confirmadas no grande baile da Ilha Tropical de Dona Poloca (o baile e a personagem são de O Rei da Vela).[ii]

De tudo isso, fica a lição: Como disse Chico de Oliveira, o problema do “caráter nacional” das classes dominantes brasileiras – de que o empresário Abelardo I de O Rei da Vela é uma figuração dramatúrgica –, ontem e hoje, não é “jeitinho” (uma ficção), mas o “jeitão” (uma prática cultural de classe): “o jeitinho é um atributo das classes dominantes brasileiras transmitido às classes dominadas (…), as ideias e os hábitos das classes dominantes se transformam em hegemonia e caráter nacional”.[iii]

Na crise do capitalismo tardio alemão, Bertolt Brecht criou, junto com a música de Kurt Weill, na Ópera de Três Vinténs o silente punhal sub-reptício, malandro e contraventor, de um Mac Navalha.[iv] Chico Buarque recriou e adaptou Brecht para os trópicos na Ópera do Malandro, mas eram outros tempos. A saga do malandro de Chico era a do trabalho na “era Vargas”, da passagem de antigos “malandros” em trabalhadores, na transição cultural da ética da malandragem pré-capitalista para a do mundo do trabalho do capital-mercado. O mundo do malandro convencido a mudar de vida pelas oportunidades formais praticamente desapareceu.[v]

O malandro-trabalhador-fordista-consumidor desceu a ladeira do ocaso, [vi] mas não desapareceu do país a burguesia que, em função da origem aristocrática e oligárquica, desde sempre se comporta especialmente seduzida pela lógica sagaz dos lucros extraordinários advindos da multiplicação sem lastro no valor-trabalho do capital-dinheiro. Vide as Americanas e a obesidade da taxa de juros do Dr. Roberto Campos Neto, Imperador Independente do Banco Central.

Talvez, invocando o pai do Chico, o Sérgio, a vocação atávica das nossas classes dominantes persiste renitente, desde a origem colonial, mais concentrada nas “aventuras” de exploração da natureza e do “trabalho” compulsório (acrescentaria, da financeirização da riqueza), em vez da contratação do trabalho assalariado, como dizia Marx na Acumulação Primitiva, “livre como os pássaros” à espera da gaiola – ou da exploração. [vii] Aqui, traduzindo em termos políticos a peculiaridade da formação brasileira, a carta de cidadania se deu através da figura do “senhor-cidadão”, processando a metamorfose do senhor escravista e patrimonialista em senhor-cidadão.[viii] Como fóssil, a ideologia do senhor-cidadão mostrou ser uma ideia-força capaz de descer para classes mais baixas, em que avulta o novo capataz em forma de “cidadão de bem”.

Como é possível periodizar a crise brasileira no calço da crise internacional de 2008? Por aqui, a resposta conjuntural contra intuitiva (ou “populista”, no gosto ruim dos adversários do social-liberalismo) ao neoliberalismo, na crise econômica internacional de 2008, através políticas de investimento público e as parcerias privadas (PAC), mais o aumento real do salário mínimo e as transferências de renda, foram o momento áureo do governo Lula, que ficou gravado na memória popular como um tempo de desenvolvimento e afluência social e fê-lo resistir à maior campanha de destruição de reputação da história e a 580 dias de prisão.

Não vou abordar esse assunto da morte política decretada e da ressureição de Lula neste artigo, mas apenas realçar que o presidente entregou o bastão ao governo de continuidade de Dilma Rousseff, em 1º. de janeiro de 2011, segundo dados do IBOPE, com incríveis 83% de popularidade. Apesar de tudo, eram tempos de esperanças que se mostraram malogradas. De fato, a crise de 2008, nos primeiros anos, apareceu mais no centro do que na periferia. Aqui no Brasil, por exemplo, imaginávamos – tudo indica, o próprio Lula entre muitos de nós – que poderíamos, através de lutas e compromissos de classe, alcançar o patamar de um capitalismo popular, quem sabe um New Deal lulista? [ix] Em novo cenário de governo, o ideário do New Deal lulista continua na mira. Curiosamente, como aliás o próprio Lula assinalou no encontro com Joe Biden, e também nos encontros com os sindicalistas da AFL-CIO e parlamentares do partido Democrata, os propósitos e paradigmas de política social e econômica do lulismo, e do plano BBB (Reconstruir Melhor), de Joe Biden, mais uma vez descritos no recente discurso do Estado da União, são mais próximos do que muitos imaginam.[x]

A crise brasileira – que vinha fazendo desde sempre no subsolo o discreto trabalho molecular da toupeira – só emergiu às claras com as mobilizações de junho de 2013, em vias de completar dez anos (doze anos se o ponto de partida for internacional e 2008). Insisto que, nesse período, houve um desarranjo e uma crise do bloco histórico e no poder brasileiro da Sexta República, configurando um processo de causalidades amalgamadas entre estrutura e superestrutura, sociedade civil e Estado, público e privado.

Esse período envolve os ricos acontecimentos de junho de 2013, da eleição de 2022 (derrota eleitoral de Jair Bolsonaro) e agora do começo do governo Lula. Muitos estudiosos do Brasil, com variadas embocaduras, coincidem na periodização.[xi] Já em 2015, começo do segundo e breve segundo mandato de Dilma Rousseff, escrevi um artigo em parceria com Lindbergh Farias, em que defendíamos a tese de que, no Brasil, estava se abrindo um novo período histórico, um túnel de agudo e grave “transe histórico” revelador de um revirão brasileiro, que foi recentemente avolumado e somado, nada mais nada menos, a uma “policrise” de três cavalheiros de dimensão apocalíptica (geopolítica, geoeconomia e antroceno).[xii]

A narrativa é conhecida e foi vivida por muitos de nós. Em junho de 2013 e durante todo o ano, multidões ocuparam as ruas de 483 cidades brasileiras, exibindo, nos estandartes, uma miríade de reivindicações indecisas ideologicamente. Porém, logo a bússola apontou o ponteiro no rumo à oposição ao governo Dilma. Daí para frente, a cultura política de esquerda, que foi hegemônica por décadas no país, perdeu espaço. A ideologia de extrema direita, emergente nas redes sociais, ganhou uma dimensão de massas nas ruas, que não tinha, por exemplo, nos malogrados ensaios do Movimento “Cansei” de figuras déjà-vu como João Doria, Hebe Camargo, Ivete Sangalo, entre outros, nos tempos idos do governo Lula II, em 2007.

O “Cansei”, enfim, era um movimento do “passado”, indicador do movimento da “toupeira” embaixo do chão, mas ainda não era esteticamente expressivo, e não era a forma adequada de atuação de direita na nascente crise do bloco histórico e no poder. Neste aspecto, a extrema direita cresceu, se renovou e encontrou enfim uma forma e um estuário para seus rancores no bolsonarismo. [xiii]

Devo abordar o tema específico do enigma das mobilizações de 2013 em outra oportunidade. No momento, ligado à ideia de crise, ressalto aqui, antes de tudo, o caráter internacional do processo. Longe de menosprezar as particularidades nacionais das mobilizações brasileiras, a análise deve começar pela referência à dimensão internacional, observando que as irrupções romperam quase ao mesmo tempo (evidenciando a relação com a crise do neoliberalismo de 2008) em países e cidades diferentes, como Porta do Sol (Madrid, Espanha); Praça Willy-Brandt Platz (Frankfurt); Praça Taksim (Istambul); Praça Mohammad Bouazizi (Tunísia); Praça Tahrir (Egito); Praça do Parque Zuccoti/Wall Street (Nova York).

Uma rápida pincelada a considerar em relação a 2013 reside no aparente paradoxo de que as mobilizações aconteceram em um momento de relativo crescimento econômico. Segundo o IBGE, o Brasil registrou uma taxa média de desemprego de 7,1%, em 2013, ante 7,4%, em 2012, o menor em onze anos. Os movimentos de 2013 foram socialmente de juventude escolarizada e envolveu as aspirações mais antigas (algumas das quais decadentes) das classes médias. Os dados, que revelam um período de afluência social, são sobejamente conhecidos, por isso não é o caso de repeti-los. Em palavras famosas, escritas para uma situação obviamente distante e distinta, Tocqueville lembrava que “o reino de Luís XVI foi a época mais próspera da antiga monarquia” e que “esta prosperidade apressou a Revolução”.[xiv]

Quase dez anos se passaram, e a pergunta que cabe, neste começo do governo Lula III, é se haverá algum desenlace ou aprofundamento do “transe histórico”. Transe é uma boa imagem, mas, talvez, seja mais abrangente denominar a transição em curso,[xv] que muitos, lembrando o filme de Glauber Rocha, chamaram de “transe” no nascedouro – e recentemente de “policrise” –, uma crise orgânica brasileira.

A bibliografia sobre o conceito de crise na modernidade é mastodôntica e enlaça o melhor e o pior da teoria social. Melhor ou pior, contudo, os rios de tinta que jorraram na maré montante do conceito de crise, em si, são um indício de que há fogo na floresta. Por sua vez, o conceito de crise orgânica foi criado pelo intelectual comunista italiano, Antonio Gramsci, com propósitos de categoria universal de análise do capitalismo, especialmente como chave explicativa da crise italiana do imediato pós-Primeira Guerra Mundial.

A crise orgânica, sem dúvida, é econômica, política, cultural, mas também de representação. Assim, na Península italiana, as sequelas da guerra evoluíram para o que Gramsci chama de uma “crise orgânica”: a ruptura entre as classes sociais e suas representações tradicionais. Entre nós, a falência espetacular do período de paz relativa (e armada) da Nova ou Sexta República.[xvi]

É característica desse tipo de crise a falência total ou parcial da parte da superestrutura, mais conhecida na literatura política como “sistema político-partidário”. Essa situação abre espaço para a atuação política de outros tipos de instituições alternativas. Inexiste espaço vazio na política. Reforça-se o poder da burocracia, dos tribunais, das finanças, dos meios de comunicação, das igrejas.

Escreveu Gramsci: “Em um certo ponto de sua vida histórica, os grupos sociais se destacam de seus partidos tradicionais, isto é, os partidos tradicionais naquela forma organizativa, com aqueles determinados homens que os constituem, representam e dirigem, não são mais reconhecidos como expressão de sua classe ou fração de classe. Quando essas crises se verificam, a situação imediata torna-se delicada e perigosa, pois se abre o campo para as soluções de força e a atividade de potências ocultas representados pelos homens providenciais ou carismáticos.”[xvii]

Esse foi o caldo de cultura de criação e ascensão, na Itália, de um movimento e partido novo tipo, que marcou a história italiana e o mundo no século XX – o fascismo.

*Jaldes Meneses é professor titular do Departamento de História da UFPB.

Notas

[i] TOOZE, Adam. Portas fechadas: como a Covid abalou a economia mundial. São Paulo: Todavia, 2021, p. 9-31.

[ii] ANDRADE, Oswald. O rei da vela. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

[iii] OLIVEIRA, Francisco de. Brasil: uma biografia não autorizada. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 139.

[iv] “Tubarão tem dentes fortes,/que não tenta esconder;/Mackie tem uma navalha,/que ninguém consegue ver.”. BRECHT, Bertolt. A ópera dos três vinténs. Teatro completo 3. São Paulo: Paz e Terra (3ª. Ed.), sd., p. 13.

[v] “O mundo moderno está em crise (os mundos do passado tiveram suas crises; é a nossa perspectiva presente). É truísmo, esse, inarredável. E o sentem os que vêem a crise como um mal de cujo ventre irromperão monstros, como o sentem os que a vêem como um bem de cujo cerne nascerá algo como a Utopia.” HOUAISS, Antonio. Drummond mais seis poetas e um problema. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 36.

[vi] BUARQUE, Chico. Opera do malandro. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lkH0nPiF7mE.

[vii] BUARQUE, Sérgio. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras (26ª ed.), 1995, p. 41-70.

[viii] FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar (2ª ed.), 1976, p. 41.

[ix] Sobre a estratégia de Lula na crise de 2008, ver RAMOS, Cida; MENESES, Jaldes. Um novo Lulismo? Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/um-novo-lulismo/#_edn1.

[x] Ver The Build Back Better Framework, in: https://www.whitehouse.gov/build-back-better/.

[xi] NOBRE, Marcos. Limites da democracia: de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. São Paulo: Todavia, 2022.

[xii] MENESES, Jaldes; FARIAS, Lindbergh. O Brasil em transe histórico. Disponível em: https://en.calameo.com/read/00181014786af126bdeac.

[xiii] Sobre o “Cansei”: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1909369-ha-dez-anos-cansei-dava-a-doria-projecao-politica-e-pecha-de-golpista.shtml.

[xiv] TOCQUEVILLE, Alexis. O antigo regime e a revolução. São Paulo: Hucitec/UnB, 1989, p. 164.

[xv] O ex-presidente FHC, no primeiro ano do governo Bolsonaro (2019), dizia que “o Brasil vive um momento de transição perigoso”. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/05/29/brasil-vive-momento-de-transicao-perigoso-diz-fhc.htm.

[xvi] Venho adotando, neste e em outros textos, a nomenclatura Sexta República, em vez de Nova República, tanto porque a república não era assim tão nova, como o prefixo Sexta designa uma periodização para a “sexta república brasileira” (os anos de 1988, de promulgação da Constituição, a 2016, de impeachment de Dilma) desde a proclamação, em 1889.

[xvii] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 60.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como