Por RICARDO MUSSE*

Posfácio do livro recém-lançado “Reclamações de província”, de Júlio Ambrozio

A leitura desses ensaios – um “conjunto de pequenos artigos”, como prefere o autor – instiga a reflexão em múltiplas direções, algumas delas assinaladas no decorrer do livro. O título aponta para a dialética “província (cidades mortas) x metrópoles (sede do capital)”, polaridade que se torna ainda mais complexa quando Júlio Ambrozio aduz um terceiro termo: “colônia”. Essa tríade, por sua vez, é examinada do ponto de vista territorial (geográfico), econômico, social, político e cultural.

O autor é ao mesmo tempo ensaísta e escritor de ficção – uma configuração recorrente nos quadros do modernismo internacional e do brasileiro. Os artigos tratam de objetos bem delimitados (um filme, uma obra de arte, uma situação social, um movimento econômico, uma ação cultural ou política), mas sempre sob o prisma da subjetividade de um indivíduo determinado, localizado em certo momento histórico, em seu grupo social (os letrados), em sua geração, numa cidade de um país chamado Brasil.

Mesclam-se assim linguagens, temporalidades e perspectivas. Por um lado, do mundo objetivo, da esfera pública. Por outro, do âmbito individual, da vida privada e íntima. Tudo sob o olhar distanciado e próximo do escritor e de sua imaginação fabular.

Essa combinação constitui a fonte motriz principal da riqueza do livro. É possível certamente recortar (e colocar entre parênteses como recomenda a fenomenologia de Husserl) cada um desses pólos. A verdade do todo, porém, decorre dessas relações fugidias e esquivas – às vezes marcadas, outras descosidas – entre os registros do jornalista, do intelectual, do ativista e do ficcionista.

Os artigos publicados na década de 1980, momento inicial de cada um dos três blocos – “Mundo”, “Cinema”, “Petrópolis” –, conservam uma unidade mais profunda do que a tributária de um mesmo momento histórico-político ou da filiação ao gênero literário-jornalístico – “crítica cinematográfica” – em que se inserem. São perpassados por uma Weltanschauung própria decorrente de uma combinação original de experiência pessoal, militância política, orientações culturais e paisagens geográficas.

Júlio ingressou na Universidade, no curso de geografia da UFRJ, na segunda metade dos anos 1970, período de intenso ativismo concentrado na luta contra a ditadura militar. Petropolitano convicto, ele desdobrou seu engajamento político em duas frentes: a militância diretamente política no movimento estudantil (ME), exercida no campus e nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, e a criação e manutenção, em Petrópolis, do cineclube “Tristes Trópicos”.

O movimento cineclubista, naquela época, constituía uma das trincheiras do combate à ditadura. Não se tratava tão só de resistência cultural, da defesa da arte diante de um regime que proibia e dificultava o acesso ao patrimônio cultural da humanidade. A exibição – e a discussão subsequente de filmes, subvertendo o isolacionismo do “cada um por si” e a passividade obediente – colocava em pauta a reflexão sobre os rumos do país e do mundo. A meditação, mediada pelo objeto artístico, apostava no potencial crítico e transformador da arte cinematográfica.

Espalhados pelo país, ancorados em centros acadêmicos, em associações profissionais, em movimentos sociais da periferia, os cineclubes constituíam uma das poucas manifestações culturais que não se amoldaram aos ditames da recém-implantada “indústria cultural” brasileira. O reconhecimento da importância cultural dos cineclubes abria as portas dos jornais locais, regionais, alternativos para os quadros do cineclubismo. A crítica cinematográfica aqui reunida insere-se, portanto, nesse contexto mais amplo.

Os dois artigos mais antigos, de 1981, comentam a morte precoce de Glauber Rocha. No calor da hora, o jovem cineclubista traça uma avaliação consistente e dialética do lugar histórico do cineasta. Glauber foi um participante ativo, uma liderança do Cinema Novo, projetando nesse movimento seu anseio de construção de cinemas nacionais contra Hollywood. Mas, adverte Júlio Ambrozio, a obra do “poeta autorreflexivo” – com sua “estética exaltada, contrária ao ilusionismo” – embaralha e tensiona as relações entre “o real e o ideal”, “a vida e a arte”.

O cinema de Glauber, um salto para o tropicalismo, configura-se assim como crítica e superação da estética nacional-popular (incorporada então, para satisfação geral, pela emergente indústria do entretenimento). Nas palavras de J. Ambrozio: “O cadáver de Glauber é o corpo de cada um de nós. É a criatividade ameaçadora, a luz apaixonada e a indignação esquartejada pela mediocridade, pelo autoritarismo de uma burguesia decadente que não modernizou o país, não fez uma revolução capitalista”.

A produção cinematográfica brasileira, sobretudo nos anos 1980, sob o prisma do crítico cineclubista, é mero entretenimento. Cinema de distração, “anestésico para os olhos e para o pensamento”, abdica da imaginação, do lúdico, da liberdade inerente às formas artísticas que anunciam a possibilidade de transformação da vida. Condenado à irrelevância, “carrega em si os bacilos que antecipam seu fim”.

O veredicto, à primeira vista, é cruel: “O cinema brasileiro vai mal. Ele varia do pornô da Boca ao pornôpolítico, passando pelo pornô-amoroso, policial, e mais alguns que surgem entre um banho de mar e o trabalho em uma TV qualquer”.

É forçoso reconhecer, no entanto, que se trata de um juízo premonitório do que aconteceu com o fim da Embrafilme e das leis de incentivo à cultura durante o governo de Collor de Mello. Alude também à flagrante inadequação desse cinema às novas (e eletizadas) formas de exibição.

A explicação desse declínio ultrapassa o âmbito da estética, derivando, em última instância, de fatores econômicos e geopolíticos. A mentalidade colonizada repercute o retorno do país à antiga divisão do trabalho internacional. Naquele momento, já se fazia perceptível que “o parque industrial celebrado na ditadura, durante o “milagre econômico”, antes mesmo do retorno do governo para os civis tinha virado sucata, diante dos avanços da tecnoeletrônica”. O Brasil, tendo perdido “o bonde da revolução tecnológica, permanecendo apenas com velhas e poluentes indústrias”, retornava à condição de economia exportadora de matérias-primas. Tudo isso é dito depois de discorrer sobre o vínculo do cinema com a vida urbana, com a velocidade das metrópoles, com a produção das indústrias de massas, com a dita “modernização”.

Naquele momento, nessa mesma geração, muitos identificaram no cinema marginal – de Júlio Bressane, Andrea Tonacci e Rogério Sganzerla – o Outro desse cinema. Foi o caso dos jovens cineclubistas agrupados na revista Cine-Olho, cujo círculo Júlio frequentou durante um curso na PUC-RJ, em 1979. Uma transferência de simpatias, que retomava o percurso crítico de Torquarto Neto nas páginas do jornal Última Hora.

Júlio Ambrozio seguiu em outra direção. Identificou a crítica da reificação da indústria cultural, a “rebelião contra a monotonia, a coisificação e a solidão da existência” no Cinema Novo alemão de Win Wenders, Werner Herzog, Rainer W. Fassbinder e Hans-Jürgen Syberberg.

Para compreender esse movimento artístico, Júlio Ambrozio recorreu ao seu documento de fundação, o “Manifesto de Oberhausen” (1962), ponto de partida complementado por uma breve incursão pela história da cultura e do cinema alemão. Destaca, no Manifesto, o propósito dos jovens cineastas em propor um cinema experimental, “livre do controle mercantil”. O que mais o encanta, no entanto, é a configuração estética do cinema novo alemão, sobretudo aquela desdobrada depois de 1967.

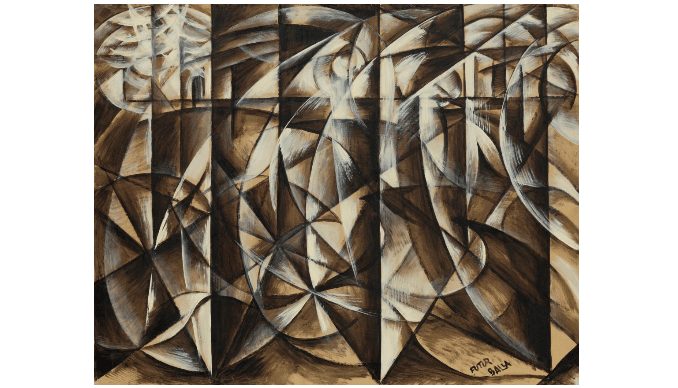

Na interpretação de J. Ambrozio, a força desse movimento assenta-se na atualização meditada de dois momentos áureos da arte alemã: o Romantismo e o Expressionismo. Característico desse neorromantismo é o discernimento e a consciência da ruptura com a natureza (exterior e interior), exemplificados tanto em menções a Friedrich Hölderlin e Heirick von Kleist como em análises de filmes de Werner Herzog e Win Wenders. A prevalência de imagens da natureza decorre de narrativas assentadas em errâncias de personagens solitários, ressaltando paisagens remodeladas pela ação humana em Wenders ou cenários inóspitos – vales e montanhas enevoadas – em Herzog. Percebe-se aí a “nostalgia romântica” que busca remodelar o mundo exterior à luz da imaginação estética.

O tópos de uma natureza não-indiferente – na contramão da linhagem da arte moderna que tem momentos fulgurantes em Mallarmé, Cézanne e Eisenstein –, base de uma relação não-instrumental com a natureza, também se encontra presente no Expressionismo. Aqui, porém, cessa a perseguição a formas do “absoluto”. No cenário pós-utópico marcado pelo desencanto e pela perda da singularidade individual pressente-se que “a história é força cega, e não progresso e desenvolvimento”.

O desconforto com o mundo contemporâneo, patente em imagens de Erich Heckel e na poesia de Georg Trakl, assume um teor diabólico nas tramas de Rainer W. Fassbinder, prenhes de “devastação e maldade”. A mesma ruptura radical com o naturalismo converte os personagens de Hans-Jürgen Syberberg – submetidos à técnica brechtiana do estranhamento (distanciamento) – em “seres mecânicos neo-expressionistas que se movimentam diante de uma câmara fixa”.

Os artigos sobre o cinema novo alemão são de 1984. No decorrer deste ano Júlio Ambrózio escreveu o seu primeiro romance, publicado quatro anos depois com o título de No sereno do mundo (Ed. Pirilampo). Os esboços desenvolvidos nos artigos de jornal adquirem – no registro ficcional – a solidez e a consistência de uma “visão de mundo” (Weltanschauung) própria e original.

Tive a oportunidade, na época, de ressaltar esse fator, ao escrever o texto para a orelha da publicação: “O livro de Júlio Ambrozio, No sereno do mundo, é a fenomenologia de um olhar solitário. A vida do personagem pulsa no olhar. Daí que o cinema constitua seu imaginário e a descrição precisa e íntegra – quase geográfica – das coisas seja sua companhia constante. O espaço, assim como o tempo, surge desse olhar. Um olhar que não vê ao longe com nitidez; que não consegue acompanhar a sucessão dos objetos no espaço – o movimento – em sua imprevisibilidade. Entre ele e o mundo, há o ruço, e a imagem plástica é a de um limpador de para-brisa que em seu constante mover aparece como um eterno não. Do ponto de vista da sua singularidade, o mundo aparece como um aqui e agora. O espaço é limitado, opaco, fechado. O mundo, tal como aparece a uma tomada momentânea, é imprevisível, embora seu curso desespere como repetição – de infelicidades”.

O romance, na minha descrição de então, organiza-se em dois blocos. Na segunda parte, emergem as questões específicas da sociabilidade brasileira. “É somente quando João José sai de seu círculo íntimo (os amigos, a casa, o automóvel) – na segunda-feira – e adentra a esfera pública que descobrimos que a cidade cuja geografia nos foi delimitada e que tateamos com o olhar é um microcosmo do país. Ao narrar o embate do personagem com este mundo a obra adquire o tom de “farsa”. E já que o mundo do trabalho, os empresários, os burocratas, os intelectuais, o povo, os mendigos são avacalhados, João José, em simbiose com o meio, se esculhamba ao perder sua frieza, sua ascese – sua dignidade – que só irá reencontrar ao final. Em No sereno do mundo coabitam a contemporaneidade do cosmos destituído de sentido da modernidade tecnológica com o país-farsa onde prevalecem a corriolagem, o ambiente autoritário e senhoril”.

Cabe aqui uma observação sobre a origem dessa fecunda confluência e superposição de temas e perspectivas próprios da filosofia, da história, da geografia, da sociologia e da antropologia. Nos anos 1980, o “diletantismo programado” do jovem estudante adquire encorpadura e concreção com a convivência constante com três intelectuais de renome: Gerd Bornheim, Dirceu Lindoso e Gilberto Vasconcellos.

Concluído o curso de geografia, Júlio inscreve-se na pós-graduação em filosofia da UFRJ, iniciando o mestrado sob a orientação de Gerd Bornheim, com quem mantém um convívio que extrapola o mero aprendizado acadêmico. A afinidade intelectual e, em certa medida, existencial sustentou uma amizade que durou até a morte do filósofo.

Dirceu Lindoso, historiador de ofício, professor com passagens pela UFBA e UFRJ, membro da equipe editorial da revista e da editora Civilização Brasileira, instalou-se em Petrópolis, no início da década de 1980, assumindo o cargo de diretor da divisão de documentos históricos do Museu Imperial. Júlio Ambrozio compartilha com ele, com frequência quase diária, jantares nos restaurantes da cidade e incursões pontuais na zona boêmia. Na conversação, indicações de livros sobre episódios pouco conhecidos da história brasileira, de clássicos da historiografia regional e de obras relegadas ao esquecimento que Júlio, em seguida, lê compulsivamente.

A interação com Gilberto Vasconcellos se deu em dois tempos. Primeiro, Júlio, como quase todos os militantes das alas mais à esquerda do Movimento estudantil, foi um leitor assíduo da coluna que Gilberto assinava, às segundas-feiras, no final dos anos 1970, no caderno cultural do jornal Folha de S. Paulo. Nela, Vasconcellos comentava autores então poucos conhecidos no país como Susan Sontag e Cesare Pavese; compartilhava as manifestações polêmicas de Glauber Rocha – então em conflito com o grupo do Cinema Novo encastelado na Embrafilme e com setores da esquerda que o acusavam de “traição”.

Quando começou a escrever na Folha, Gilberto era um nome promissor da nova geração da sociologia paulista, autor de uma tese aclamada – Ideologia curupira: análise do discurso integralista – que logo se torna livro pela editora Brasiliense, com Prefácio de Florestan Fernandes. Nos anos seguintes, Vasconcellos distancia-se desse universo intelectual, tornando-se paulatinamente um dos críticos mais habilitados da sociologia uspiana [Cf. O Xará de Apipucos (Max Limonad, 1987) e O Príncipe da Moeda (Espaço Tempo, 1997)].

Na segunda metade dos anos 1980, Gilberto Vasconcellos fixa residência em Petrópolis. Júlio o encontra amiúde nas piscinas dos clubes campestres do distrito de Nogueira e nos bares da cidade. Consolida, nessa convivência, sua leitura singular do pensamento sociológico brasileiro – tanto da escola paulista como das vertentes inauguradas por Luís da Câmara Cascudo, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro.

Os artigos que abrem o primeiro bloco – Mundo – são também de 1984, ano de redação de No sereno do mundo. Constituem, portanto, um índice revelador do diagnóstico de época e da “visão de mundo” que perpassa o romance.

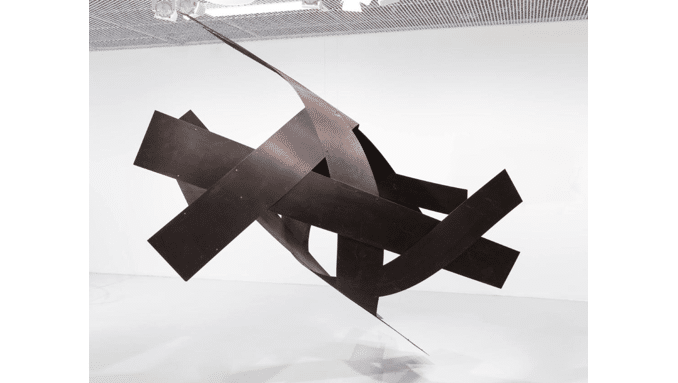

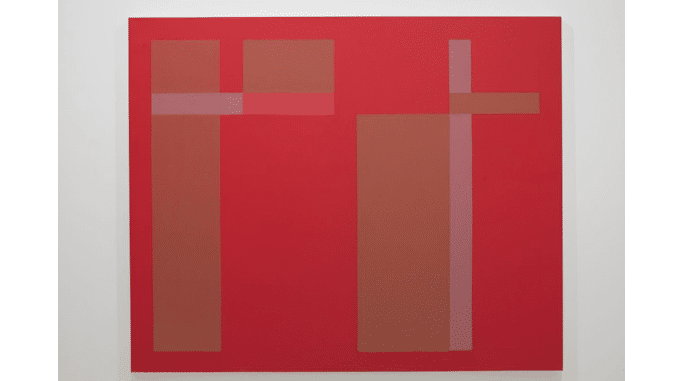

Júlio Ambrozio considera a arte como um “sintoma”, ou melhor, como uma mediação específica da situação econômica, social e política geral. Nesse registro examina inicialmente os desdobramentos contemporâneos da arte moderna. Seu veredicto sobre a então muito propalada “crise das vanguardas” é peremptório: “estas vivem o seu momento terminal. E já é hora de lavrar o seu obituário”.

Nessa direção, Ambrozio endossa as análises Hans Sedlmayr. Esse teórico ressalta alguns condicionantes extra-artísticos que orientaram, desde o século XVIII, a arte moderna como o cientificismo e o tecnicismo e foram, em larga medida, decisivos para a estranha aliança entre esteticismo e ideologia do progresso.

O balanço histórico – ao qual se soma o exame da produção artística recente de artistas então em evidência (Marco Ferreri, Michelangelo Antonioni, Charles Bukowski, The Clash) – indica que adentramos em um mundo pós-utópico. Neste, predomina a coisificação, o desamparo, a impossibilidade de comunicação, o dilaceramento do homem.

Esse mundo pós-utópico, desencantado, decorre da vitória da contrarrevolução que derrotou a esperança encarnada pela “contracultura, Primavera de Praga, Maria Antônia, Maio de 68”. O resultado foi a consolidação dos dois blocos ameaçados por aqueles acontecimentos, o capitalista e o assim chamado “socialismo realmente existente”, impulsionando o “keynesianismo militar” nos dois lados como resposta à crise econômica mundial. Ronald Reagan e Konstantin Tchernnenko retomaram a corrida armamentista do auge da Guerra Fria – o cataclisma nuclear como possibilidade real.

A contrarrevolução também sacramentou a primazia da tecnologia – ameaçada pelos movimentos oriundos da contracultura e da defesa do meio-ambiente. Na síntese de J. Ambrozio: “O abalo contemporâneo da economia mundial desvelou os reais interesses do Estado: o projeto de despolitização das massas, por exemplo. A eficácia desse empreendimento nos países industrialmente avançados esteve visceralmente ligada à ascensão individual, à estabilidade do trabalho, ao aumento da massa de salário, etc. A realização ainda que de um mínimo de bem-estar social, e o surgimento da técnica e da ciência como a nova ideologia, auxiliaram a ideia do Estado como a instituição privilegiada de atividades técnicas e administrativas sem cunho político […] Já nos países subdesenvolvidos a despolitização é debaixo do porrete. Reclamações coletivas são respondidas com estados de emergência”.

No ano em que multidões se mobilizaram na expectativa das Diretas-Já, Júlio Ambrózio – atento ao papel do Estado no novo cenário mundial – não se deixa contagiar pelo otimismo, que considera destituído de fundamento econômico e social. Seu engajamento político e existencial concentra-se, com ainda mais intensidade, na esfera artística.

A transformação social continua no horizonte, mas num registro rebaixado: “atravessada por suas singularidades, a arte abriria caminho por entre esse mundo de escolhos, vislumbrando opções para os terríveis conflitos de todo o tipo que experimentamos; fundamentalmente, ela nos avisaria sobre o perigo da destruição do homem e da vida na Terra, quando não consola o inapresentável, o impossível, o futuro, por exemplo, ao se despregar de um final feliz qualquer, pois, de fato, talvez não o tenhamos na realidade”.

Ambrozio compartilha o diagnóstico do presente histórico dos filmes de Marco Ferreri. Em Crônica do amor louco, por exemplo, encena-se a exaustão da boêmia literária, da contracultura, dos ideais estéticos do Modernismo e da própria possibilidade da Revolução. O personagem (Charles Bukowski) submerge no mundo dos excluídos buscando solidariedade e esperança (apanágio dos desesperados). Ele recusa a prática artística como “trabalho” – lugar por excelência da reificação e um dos pilares da ordem dominante. No mundo da contrarrevolução só resta espaço para a revolta.

1989 muda (quase) tudo. Júlio Ambrozio, acompanhando os acontecimentos – queda do Muro de Berlim, eleição de Fernando Collor, etc. –, reformula suas análises. Uma síntese delas encontra-se no artigo “O extermínio da cordialidade”, inserido no primeiro bloco deste livro. Após breves pinceladas sobre as alterações na Europa (no Leste europeu e em Portugal), aborda-se o agravamento da situação de anomia no Brasil, “a guerra civil não declarada do Rio de Janeiro e do país”. Segundo o autor, “com as transformações das últimas décadas e a longa crise econômica, o padrão de convivência do nativo – a cordialidade – se rompeu. Ela ruiu e abriu-se um vácuo: a selvageria”. A esperada passagem para formas civilizadas de convivência que adviria com a transição da ditadura militar para a Nova República foi bloqueada: “vivem todos o agônico de existir num vazio sem fim”.

O fracasso civilizacional é apresentado e explicado com a linguagem e os conceitos da sociologia. No “ocaso da cordialidade”, “a manifestação de polidez não vinga porque o país não resolve a questão da equidade. É importante que se amplie a igualdade nas circunstâncias de produzir e consumir. As cidades estão enormes e as oportunidades quase nulas. O homem cordial, com suas relações de parentescos e compadrio, não consegue mais envolver toda a sociedade”.

Em 1993, encorajado pelas comemorações dos 150 anos da cidade de Petrópolis, Júlio Ambrózio edita seu segundo livro, Geografia petropolitana, reunião de três artigos publicados entre 1988 (ano de lançamento de No Sereno do Mundo) e 1992. Avisa, de saída, que os artigos “estão unidos em uma inquietação: imaginar a nosologia cultural da cidade; sugerir uma geografia que atropele a presunção factual na ideia de Petrópolis” (p. 7).

Essa indicação de leitura foi seguida quase que à risca nos primeiros comentários sobre o livro. Dirceu Lindoso – no generoso Posfácio em que destaca a “acuidade intelectual” de Júlio Ambrozio – decreta: “são ensaios corajosos (…) cujas intuições geográficas põem em xeque a presunção da ideia de Petrópolis” (p. 29). Geografia petropolitana desmistifica a ideologia dominante (e oficial), a de uma cidade imperial de origem alemã, ressaltando a presença dos escravos e a importância da migração mineira.

Em resenha do livro, Gilberto Felisberto Vasconcellos, atento como Dirceu Lindoso às manifestações da regionalidade e à dialética da cultura, visualiza em Geografia petropolitana um exemplo de “Kulturpessimismus construtivista”. Ambos, à parte as diferenças de perspectivas e visão de mundo, caracterizam de modo idêntico os ensaios como uma reflexão acerca da identidade petropolitana.

Os dois intelectuais trouxeram em seus comentários insights originais acerca da ideia de Petrópolis. Dirceu Lindoso, por exemplo, menciona a “cultura do adorno” e desenvolve numa direção própria o tópico – presente no livro – da “neurastenia serrana”. Desse modo, não só legitimaram o alcance e o interesse de Geografia Petropolitana, mas tornam-no também o centro de um fecundo debate acerca da natureza da cultura local.

Convidado pelo editor do jornal Tribuna de Petrópolis a participar da discussão, redigi um breve artigo. Nele, procurei deslocar o foco dos comentários, concentrados exclusivamente no objeto do livro – a cidade de Petrópolis – para o autor da obra. Começo lembrando que Júlio Ambrozio além de geógrafo é também ensaísta e romancista. No decorrer de sua crítica da ideologia da cultura petropolitana é possível discernir o esboço de uma estética, de uma poiesis.

Nessa direção, Geografia Petropolitana pode ser lido metaforicamente como a descrição de um mundo imaginário cujos habitantes mais representativos são João José, Beth, André, Carneiro, os personagens de No sereno do mundo. Qual é a corografia de Petrópolis, cuja geografia Júlio desvenda? – O trio chuva, ruço, montanha, isto é, o mesmo espaço opaco, fechado que João José percorre no seu dia-a-dia com seu Karmann-ghia. Até o nexo, longínquo e impreciso no romance e nos ensaios, entre suicídio e cartografia é o mesmo.

Um trecho do artigo indaga: “‘A dualidade esquizofrênica entre a corte e o colono, ou melhor, a ausência de plasticidade cultural entre a aristocracia e o migrante europeu trabalhador’, apontada por Gilberto Vasconcellos não lembra No sereno do mundo, com a coabitação da contemporaneidade do mundo sem sentido da modernidade tecnológica com o país-farsa onde prevalecem a corriolagem, o ambiente autoritário e senhoril?”.

Coloco outra interrogação: “Afinal, Geografia petropolitana é obra de geografia (ciência), de poética (literatura), ou de filosofia?”. E concluo o artigo com a seguinte resposta: “aqui, o raciocínio positivista que cataloga a produção cultural segundo formas estanques e autônomas é inútil. Júlio Ambrozio ressuscita – em sintonia com o melhor ensaísmo contemporâneo, seja de matriz frankfurtiana, seja de vertente literária – um gênero hoje desaparecido, mas que outrora, cultivado com esmero pelos românticos alemães, conseguiu conjugar num mesmo texto poesia, ciência e filosofia: a Naturphilosophie.

Geografia Petropolitana ganhou uma segunda edição, em 2005. Nela, Ambrozio adicionou dois ensaios homólogos “Considerações acerca da decadência” de 1997 e “Conversações com a atmosfera aquática”, de 2003. O volume foi encorpado ainda com a compilação da fortuna crítica da primeira edição, seleta que incluiu além dos ensaios mencionados acima, artigos de Edmundo Jorge e Francisco de Vasconcellos.

Entre 1993 e 1996, Júlio Ambrozio se ocupou com a redação de seu segundo romance, O homem do casaco alemão. O livro foi publicado em 1996 pela editora montada por Júlio em parceria com Edson Vieira da Paz na cidade mineira de São João Del Rey, a “Ponte da Cadeia”. Continuava assim apostando na literatura como forma de conhecimento e de ação no mundo.

O que se altera é a figura e o estatuto do escritor. O modelo seguido não é mais o outsider – marca distintiva do existencialismo francês, da contracultura norte-americana e da assim chamada “geração mimeógrafo” brasileira. A conversão é radical. Júlio ingressa na pós-graduação em literatura na Universidade Federal de Juiz de Fora e redige o seu romance como dissertação de mestrado.

A forma se aproxima do padrão prevalecente nos cursos de redação literária guardando, porém, traços próprios do estilo do autor. A narração em primeira pessoa de O sereno do mundo – descendente da confissão autobiográfica característica de uma vertente do modernismo, de Proust a Cortázar – é substituída em O homem do casaco alemão pela narração em terceira pessoa (e onisciente), num diálogo explícito com a tendência predominante nos relatos de investigação policial.

Se o personagem Cenir Semeão lembra os policiais de Rubem Fonseca, o cenário social e as peripécias de Toninho Arapuca remetem a Dalton Trevisan. Na orelha do livro, Cilaine Alves Cunha destaca que “a coocorrência de dois mundos, um agrário e outro urbano espelha a rápida e brutal absorção, na formação da sociedade brasileira, do universo caipira pelo ritmo das grandes metrópoles”.

Cilaine Alves Cunha considera que “embora o núcleo da trama esteja centrado na investigação de uma ocorrência policial, a incapacidade da razão para explicar ou mesmo organizar o caos faz com que O homem do casaco alemão extrapole as fronteiras e os limites do gênero policial”. Esse juízo é compartilhado, de certo modo, por Bernardo Ajzenberg na resenha do livro publicada no jornal Folha de S. Paulo (e postada recentemente no site A Terra é Redonda). Lá, o jornalista (e escritor) ressalta que “o principal elemento da obra de Ambrozio não está nas tramas ou no suspense que poderia advir de um enredo [policial]”.

Ambos indicam a proximidade do livro de Júlio Ambrozio com a “crônica de costumes” – um gênero vigoroso nos romances e novelas situados no Rio de Janeiro –, atualizada com a descrição da “coisificação” – “o rebaixamento dos heróis a condição de meros espectadores do capitalismo periférico”, nas palavras da autora da orelha.

O comentário de Cilaine Alves Cunha vai além, apontando como tema central do livro a “morte”, “leitmotiv central e recorrente, espectro onipresente”. Trata-se de observação bastante perspicaz que amplia o leque de leituras e as possibilidades de interpretação de O homem do casaco alemão.

Abundam no decorrer do livro cenas em que alguém está morto ou moribundo. Esses relatos, em geral, são acompanhados de reflexões – metafísicas ou banais – sobre a passagem do tempo e a finitude humana. Numa passagem ilustrativa, uma senhora agonizando na calçada diz: “Liguem não. Nunca descobri mesmo se nasci ou se devia morrer. É uma chatura. Isso de querer saber de onde venho e pra onde vou. Agora, talvez descubra. Talvez, né?” (p. 20).

O apelo à meditação é engendrado também pela forma da composição literária. Em O homem do casaco alemão a narrativa é “moldada pela sobreposição das cenas – numa técnica próxima à da (des)construção cinematográfica – e pelo choque gerado por uma linguagem distorcida e fragmentada” (Cilaine Alves Cunha). A “expressão é elíptica, ressequida e árida; o tratamento estilístico enxuto, econômico, minimalista; a narrativa se dilui diante dos nossos olhos, como as ondas na areia de Copacabana” (Bernardo Ajzenberg).

Em 1998, Júlio Ambrózio publica Pequeno livro das distraídas linhas e um necrológio em outra editora de São João Del Rei, A Voz do Lenheiro. Trata-se de uma seleta de artigos que saíram em um jornal local durante um ano, entre novembro de 1986 e novembro de 1987.

O semanário Jornal de São João Del Rei, dirigido por Edson Vieira da Paz, foi um empreendimento de migrantes petropolitanos, amigos fraternos de J. Ambrozio desde a adolescência. Na apresentação do livro, intitulada “Canto fúnebre para um jornal”, Júlio relembra, passados dez anos, o caráter iluminista do projeto social e cultural do jornal, sua capacidade “de colocar em outro patamar a política, de construir através da pública discussão que o hebdomadário propiciava, uma sólida barreira contra a barbárie circundante” (p. 8).

As visitas periódicas à cidade mineira, o contato com uma geografia, uma cultura e uma sociabilidade muito diferentes da petropolitana, amplia a pauta temática de seus artigos que adquirem, no “aprendizado sobre um sítio que vagarosamente ia sendo conhecido”, uma inesperada leveza. Os ensaios, sempre permeados de reflexões pessoais, debruçam-se sobre a paisagem montanhosa, o trem de ferro, a culinária da região, as festas profanas e religiosas, a vida noturna e a boêmia local, a beleza das mulheres mineiras, etc.

No primeiro artigo do volume, sobre a “culinária como atividade espiritual”, a perspectiva existencialista, tão forte em O sereno do mundo, ainda se faz presente. Ao cabo de algumas ponderações sobre o recém-introduzido forno de micro-ondas, Ambrozio pondera: “a tecnologia cria uma nova cultura, com parâmetros que desestruturam a vida social, política e econômica da humanidade. De alguma maneira ocorreu a separação entre técnica, economia e apreensão cultural: o afastamento de um mundo gerado nos séculos anteriores – Humanismo, Iluminismo, Revolução Dupla. O homem corre num vagão em alta velocidade, é a crise” (p. 13-14).

O impacto sensorial das montanhas e da beleza feminina logo modera a tragicidade dessa visão de mundo. Júlio, um pouco espantado, escreve: “a vida não tem sentido. Nem em Minas nem no inferno. Mas nas Gerais as montanhas quase chegam a enganar”. (p. 34). E conclui: “aqui o lado sombrio e hostil não existe. A natureza consola a nostalgia do infinito. Traz, simplesmente, a certeza da volta ao lar” (p. 36).

Nas cidades históricas mineiras o barroco, perceptível na arquitetura dos monumentos e igrejas, predomina também na religiosidade popular e na vida corrente. Júlio Ambrozio registra: “a morte sempre foi anunciada no período das festas profanas: o Carnaval. Em São João, o bloco das Caveiras não faz escárnio da morte. Ao inverso, antecipa a Semana Santa: sua cenografia trágica, ritmo lerdo e música sorumbática, suscitam mais circunflexão que alegria nos lábios” (p. 44-45). Observações como esta, citações de Os Sermões de Padre Vieira – “sabeis quais são os mortos que morrem? São aqueles que acabam a vida antes de morrer, aqueles que morrem antes que a morte os tire do mundo” (p. 44) –, fazem com que o barroco adquira primazia na interpretação ambroziana da finitude.

Outro tópico sobre o qual o autor se manifesta é o “turismo”. Hoje, as motivações para os deslocamentos são diferentes do passado, o “turista de massa se desgarra para repor sua capacidade de trabalho” (p. 30). Este “não quer saber da tragédia barroca. Nem do homem remoto e seu trem. É a incultura que, no Brasil, avança pelas auto-estradas e no capitalismo avançado por qualquer brecha das companhias de viagem” (p. 31).

Em contraste, destaca que outrora “a viagem sempre foi comercial ou educativa. Os fenícios viajaram. A Liga Hanseática também. Mas os jovens e nobres romanos seguiam para a Grécia preocupados com o conhecimento. Para o movimento romântico a viagem era a busca da história. Da vereda transcorrida. Goethe foi para a Itália. E Kleist, Heirich Von Kleist viajou a vida procurando a porta dos fundos do paraíso” (p. 30).

Completada a leitura de Pequeno livro das distraídas linhas fica-se com a impressão que o deslocamento instiga Júlio por outros motivos; a história, o conhecimento buscado é pessoal, existencial. Lembra mais o modelo inaugurado por Hegel na Fenomenologia do espírito – o movimento rumo à autoconsciência – ou a ação que Jean-Paul Sartre, em Situações I denominou de “viagens de descoberta”.

Os artigos do terceiro bloco de Reclamações de província – Petrópolis – abordam temas variados: o lugar do intelectual na política da cidade, o conceito de literatura petropolitana, o caráter fake de uma exposição agropecuária anual, as manifestações artísticas e as instituições culturais locais, a inexistência de Universidade Federal no município, um livro sobre as ruas de Petrópolis, a administração do prefeito Leandro Sampaio (PSDB), o escritor e artista plástico Edmundo Jorge etc.

Em todos eles, Petrópolis surge como objeto memorialístico e material historiográfico, instâncias de um esforço de autoreconhecimento e de reflexão sobre a relação entre paisagem e cultura, ou melhor, sobre a “mediação do espaço na vivência do mundo”. A leitura desse conjunto permite entrever melhor o conceito de província desenvolvido por Júlio Ambrozio, mas também o modo como imagina a dicotomia distopia e utopia.

Os seis artigos publicados nos anos 1980 examinam Petrópolis a partir da perspectiva do cinema. J. Ambrozio reconhece de antemão que, na cidade, a dinâmica cinematográfica limita-se à exibição. Discorre então sobre o circuito comercial que estimula o marasmo com a projeção de “sobras da programação do Rio de Janeiro” e acerca da tentativa atrapalhada da prefeitura local de suprir alternativas com a implantação de uma sala de exibição batizada com o pomposo nome de “Cinemateca Humberto Mauro”…

Os filmes, exibidos em “salas abarrotadas”, em vez de contestar, referendam a visão de mundo da assistência. Produtos legítimos da indústria da cultura, eles conduzem ao conformismo, propondo o existente como sociedade harmoniosa, e incitam preconceitos – “a pornografia da tela confirma a mulher-objeto sôfrega em contentar o falo demonstrando assim a potência dos homens para prosseguirem na dominação social”.

Com o advento do vídeo, a situação torna-se desoladora. As videolocadoras oferecerem apenas o lixo da indústria cultural e os cidadãos perdem o hábito de sair à noite, de frequentar o espaço público. O petropolitano – “tímido e amedrontado” – enfurna-se ainda mais na vida privada, sob o domínio da família. Contra essa “indigência estética”, o autor prescreve que “em Petrópolis, as atividades artístico-culturais deveriam detectar os gestos e sentimentos do homem provinciano e subdesenvolvido deste final de século XX – um mundo destópico”.

Nos artigos publicados na primeira década deste século, a visada distanciada do crítico de cinema é substituída por um empenho civilizatório. Júlio Ambrozio elabora um diagnóstico detalhado da vida intelectual petropolitana, a partir do qual desdobra um plano de ações de transformação cultural e social. Engaja-se no projeto (abortado pela insensibilidade da editora Vozes) de criação de uma revista – parceria do Instituto Histórico de Petrópolis com a Academia Petropolitana de Letras. Elabora o programa da área de cultura da campanha para prefeito de Paulo Rattes. Etc.

Nesses embates aguça seus conhecimentos sobre os desacertos da política cultural brasileira, tópico desenvolvido no registro da imaginação literária em No sereno do mundo. Ressalta, porém, que se “a elite brasileira vive hipnotizada e deseducada pela cultura de massa”, as províncias “seguem ávidas os metropolitanos porque não conseguem realizar juízos críticos, pensamentos autônomos como autoestima”.

Ambrozio acredita que a ruína e a devastação de Petrópolis – resultado de sua decadência econômica e industrial – podem ser revertidas com a inclusão da cultura na política da cidade. Quando se agrega memória e imaginação, passado e futuro, abre-se a possibilidade – numa inversão decisiva – de entender os problemas administrativos, urbanos e sociais “como corolários do fenômeno cultural”. No mínimo, altera-se a pauta da discussão com a incorporação de novas indagações: “O que é o petropolitano? O que ameaçaria o seu lugar? O que fazer da cidade? O diálogo é com o Rio de Janeiro ou com o curso do rio Piabanha?”.

As propostas de Júlio Ambrozio, elencadas no artigo “Cultura e arte” (sem sombra de dúvida, um dos pontos altos do livro), inspiram-se no projeto schilleriano de educação estética do homem. Centro irradiador de uma nova sociabilidade, a Secretaria Municipal de Cultura deveria privilegiar a “formação cultural” e não a construção de espaços e a organização de eventos. Espaço e evento teriam sentido como base auxiliar de uma “formação” que permitisse “a realização de uma produção cultural constante e média, pois é daí que desponta o pico, dir-se-ia a excelência”.

Essas tarefas dificilmente serão encaminhadas a contento se tocadas apenas por burocratas e/ou especialistas universitários. Exigem uma forma de atuação que é atributo do “intelectual-estadista”. Com este termo Júlio Ambrozio designa a estirpe de intelectuais formados na linhagem multidisciplinar do ensaísmo – de José Bonifácio de Andrada e Silva a Darcy Ribeiro – que se dedicaram a funções administrativas. Um grupo seleto que selou a “aliança entre a biblioteca e a política”.

Em 2005, Júlio ingressa no doutorado em geografia na USP. Defende a tese em 2008. Poucos meses depois é aprovado em concurso público para um claro no Departamento de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A tese torna-se livro em 2013, numa parceria da editora Escrita Fina com a Fapemig, sob o título Petrópolis: O presente e o passado no espaço urbano. Uma história territorial.

No “Aviso ao leitor”, Júlio Ambrozio destaca a manutenção do enfoque analítico presente em seus estudos anteriores, especialmente no livro Geografia petropolitana, orientação que lhe permitiu “virar de ponta-cabeça o viés de grandíssima parte da literatura sobre Petrópolis, que, desde sempre, inoculou-se de sistemática perspectiva constrangedora do autóctone diante do alóctone, valendo a submissão do petropolitano – especialmente daquele nascido pobre – em relação ao forâneo aristocrata/republicano”.

Quando se percorre a “vasta e rica biblioteca petropolitana” liberto dessa carga ideológica, torna-se possível perceber que “o poder territorial foi indubitavelmente a totalidade que enquadrou a vilegiatura e a indústria de Petrópolis, poder que se verbera até hoje, com a contemporânea urbanização turística do município”.

Em 2001, Júlio Ambrozio havia publicado Ensaios serranos (Ponte da Cadeia). Em Geografia petropolitana prevalecia o ensaísmo cultural. Em Pequeno livro das distraídas linhas o gênero predominante são as crônicas. Essa terceira coletânea reúne anotações sobre livros. As obras comentadas foram selecionadas em função de afinidades pessoais, intelectuais, políticas. O resultado consiste assim antes em textos opinativos do que propriamente em resenhas. São apreciações longânimes costuradas com largueza e espírito de comunhão.

O diferencial de Ensaios serranos é o peso atribuído à política, que ascende a “régua e compasso” dos demais domínios. O esquadro político sobressai inclusive quando se trata de ponderações sobre Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica, de Ivan Teixeira ou a memorialística de Edmundo Jorge. Os artigos foram redigidos no período em que Ambrozio foi mais aderente ao ideário do Trabalhismo, o que transparece nitidamente nos comentários de livros de Bautista Vidal e Gilberto Felisberto Vasconcellos – dois intelectuais que orbitavam em torno do PDT e de Leonel Brizola.

Essa aproximação decorreu, segundo ele, de “uma gradativa tomada de consciência da destruição do Estado brasileiro pelo neoliberalismo”, tornando ainda mais difícil a equação política que possibilitaria a “retomada do embate – derrotado em 1964 – contra o Imperialismo e seus apaniguados internos”.

O artigo “O farroupilha Leonel Brizola” – redigido por ocasião da morte do ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e inserido em Reclamações de província –, condensa a interpretação do Trabalhismo por Júlio Ambrozio. Trata-se de um movimento de matriz gaúcha, com origens no federalismo meridional e no castilhismo, que, sob o comando de Getúlio Vargas, em 1930, proporcionou as bases de uma aliança da classe média com o povo. Instaurou-se, desde então, no país, o confronto entre a Nação (incluindo o mercado interno) e o Imperialismo; na luta, sustentada pelo triângulo “povo, exército e indústria”, pela construção da Civilização Brasileira.

O Trabalhismo, assim concebido, pugna pelo fortalecimento do Estado como pré-condição da descolonização do país e da instituição de uma democracia social. Atuando nessa direção, esse movimento teria, segundo o autor, na assim chamada Era Vargas, implantado o “brasileiro Estado de bem-estar social”.

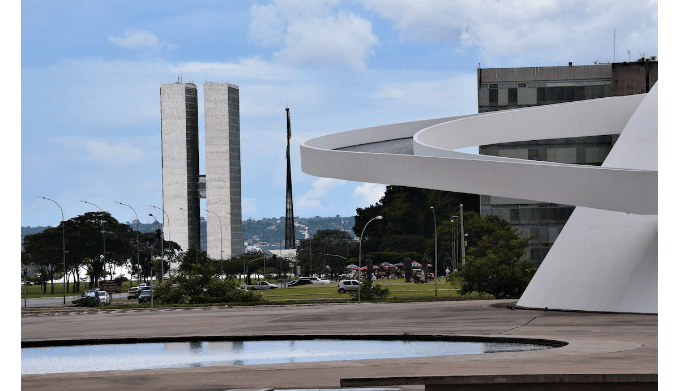

Em suas palavras: “o cosmo deste período – 1930-1964 – existia em transe, isso somente significa que o povo brasileiro exercia a sua pulsão energética, criativa e de resistência, desse modo, afirmando que a sua civilização não se construiria à imagem da antiga URSS e à dos EUA, mas como brasilidade popular e soberana: Ary Barroso, décimo terceiro salário, Villa Lobos, carteira de trabalho, Tia Ciata, Petrobrás, Oscar Niemeyer, Vale do Rio Doce, ISEB, reformas de base, Portinari, BNDE, Gustavo Capanema, lei de remessa de lucros, Companhia Siderúrgica Nacional, férias remuneradas, Maria Lúcia Godoy, FNM, voto feminino…”.

Com a anistia, em 1979, Leonel Brizola, combatente dessa vertente desde a segunda metade dos anos 1950, retorna “como legítimo e único herdeiro do Trabalhismo”. Brizola, com “admirável senso de responsabilidade com a sua terra, o seu mundo, a sua tradição e história”, soube manter acessa a chama do legado da Era Vargas, num período de hegemonia intelectual e política da globalização e do neoliberalismo.

Os dois artigos mais recentes recolhidos em Reclamações de província, de 2015, versam sobre o atual ressurgimento do ciclismo urbano. Em “A bicicleta e Petrópolis”, Júlio Ambrozio apresenta o seu projeto de três ciclovias – ilustrado com croquis do arquiteto e urbanista Cesare Migliori –; solução que indica para os problemas de congestionamento no primeiro distrito da cidade. Propõe uma alteração radical nos investimentos em infraestrutura urbana, a partir da lógica de que são as vias que determinam as formas de circulação.

O ensaio “A bicicleta e a cidade” mobiliza conhecimentos históricos, econômicos, geográficos e urbanísticos para tentar entender as razões pelas quais as cidades priorizaram, em escala global, a partir do final da Segunda Guerra, “o transporte individual automotivo, a malha rodoviária e os estacionamentos em detrimento de pedestres, praças e bicicletas”.

Essa opção criou a mentalidade – prevalecente tanto na administração como na consciência da maioria dos cidadãos – de que “o motor a explosão tem absoluta prioridade e precedência citadina e estradeira”. De tal forma que, “no Brasil, a bicicleta tem prestígio apenas como aparelho de ginástica, como esporte cardiovascular e antidiabetes, circunscrito ao fim de semana, ou restrito às disputas esportivas fixadas em áreas que, na imensa maioria das vezes, não afetam a dominância automotiva”.

As medidas recentes em favor do ciclismo urbano – nesse contexto – expressam e aprofundam uma contradição que Júlio Ambrozio destaca com precisão: “Se pelo viés produtivo o motor de combustão interna ainda exerce papel importante na estrutura reprodutiva do capitalismo, pelo viés espacial e urbano, entretanto, contribui para a insolvência da circulação, gerando, então, enguiços ou obstáculos para essa mesma estrutura reprodutiva; tudo isso sem mencionar o efeito considerável desse veículo na concentração de dióxido de carbono na atmosfera”.

A militância na causa ambiental, que Júlio manteve durante toda a vida, desemboca nesse ativismo recente. Não há como deixar de mencionar, porém, a recorrente busca de felicidade individual e coletiva, patente, por exemplo, nessa descrição dos encantos do ciclismo: “A bicicleta, por fim, porta prazeres irredutíveis e jamais ameaçados pelo automóvel. Não é a esmo que, pedalando, muitos carreguem algum sorriso no rosto. Fazendo bem à saúde física, ela igualmente propicia certa sobrançaria – afinal, criança ou velho, quem pedala alcança determinada altivez ao tomar ciência de seu equilíbrio e força”.

Em 2011, Júlio Ambrozio publicou seu terceiro romance, A redonda passagem de Honório Desterro (Escrita Fina). Gostaria de apresentar aqui o relato da recepção e minhas considerações sobre o livro. Percebo, no entanto, que este texto já ultrapassou em muito as dimensões e o escopo de um Posfácio. Fica para o próximo…

*Ricardo Musse é professor do Departamento de Sociologia da USP. Autor, entre outros livros, de Durkheim: fato social e divisão do trabalho (Ática).

Referência

Júlio Ambrozio. Reclamações de província. São João del-Rey, Grumixama, 2022, 294 págs.