Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO*

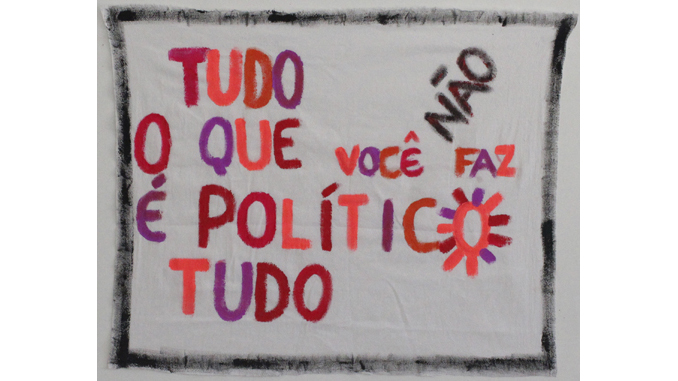

O Estado passou a ser encarado até certo ponto como inimigo, como no discurso de Javier Milei que vocifera contra sua atividade protetiva e redistributiva

Introdução

Neste artigo faz-se um esforço para compreender essas duas formas extremas – e extremistas – de capitalismo, as quais contrariam o curso normal do capitalismo (liberal ou socialdemocrático). Elas assomam na história quando o capital enfrenta crises que não consegue superar por meio do mero funcionamento mercantil – quedas ou aumentos da produção, expansão e contração os mercados, destruição e criação de capital.

De modo preliminar, indica-se aqui que a primeira forma mencionada apareceu com os fascismos históricos e que a segunda tem se manifestado por meio dos extremismos neoliberais, que estão prosperando em várias partes do mundo.

Essas duas formas históricas de capitalismo terão de ser mais bem explicadas, mas se pode aclará-las já aqui, introdutoriamente: se o ordocapitalismo foi expressão de “uma lógica ascensional e expansionista” que acometeu esse modo de produção em certos centros de acumulação de capital, o anarcocapitalismo se apresenta atualmente como a “lógica social do declínio e do colapso” (Catalani, 2020, p. 14).

Como se sabe, essa lógica passou a se expandir depois que esse modo de produção entrou em ocaso, em especial no Ocidente. Antes de tentar construir uma explanação mais completa, é preciso dar dois passos iniciais, o primeiro dos quais consiste em apresentar um enquadramento geral do problema.

A organização societária que efetiva e permite a reprodução da relação de capital não se resume ao sistema econômico, mas inclui também o Estado. Se a relação de capital, enquanto relação de produção baseada na propriedade privada dos meios de produção, põe classes estruturalmente antagônicas, o Estado se constitui como a forma superestrutural que “suprime” esse antagonismo, pondo uma unidade que assume a forma de nação. Assim fica posta uma dominação de classe capaz de se reproduzir no tempo histórico.

Ora, para compreender melhor a relação entre o sistema econômico e o Estado é preciso estar ciente da duplicidade base/superestrutura. Eis que ela não tem sido apreendida como rigor, mas, ao contrário, tem sido muito maltratada na literatura marxista.

Como explica Ruy Fausto (1987), essa duplicidade não pode ser entendida como uma metáfora espacial ou arquitetônica. Ela não se refere a dois andares que estariam sobrepostos, mesmo se lhe convém a distinção inferior/superior. Também não se pode pensar em níveis que se interpenetram ou que interagem por causalidade recíproca. A duplicidade base/superestrutura forma uma totalidade contraditória, cujos polos estão numa relação tensa, mesmo se são complementares. Na verdade, mesmo assim, elas não podem ser pensadas separadamente ou como se estivessem unidas apenas externamente.

Note-se: a base se encontra implícita na superestrutura e é por meio desta última que a primeira se torna socialmente efetiva, ainda que de um modo que a oculta. Dizendo de outra maneira, a base está pressuposta na superestrutura já que a função dessa última consiste em pôr a primeira positivamente, ou seja, por meio da negação do seu caráter contraditório. Dada essa relação de constituição, compreende-se por que a base, que é inferior, tem uma força determinativa superior: eis que é aí que se encontra o motor do sistema como um todo.

O segundo passo consiste em apresentar em largos traços o capitalismo clássico no que se refere a sua capacidade de enfrentar as crises que nele são engendradas. Ora, isso pode ser apreendido a partir de um desenvolvimento da apresentação dialética em que consiste O capital. Nesse capitalismo, o capital entra em crise e supera essas crises sob a supervisão complacente do Estado.

A chave para entender a lógica das crises se encontra, pois, nesta conhecida tese de Karl Marx: “A verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital”; pois, “o meio – desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais de trabalho – entra em contínuo conflito com o objetivo limitado, a valorização do capital existente”. “A produção capitalista procura constantemente superar essas barreiras que lhe são imanentes, mas só as supera por meios que lhe antepõem novamente essas barreiras e em escala mais poderosa”. (Marx, 1983, p. 189).

Contudo, as duas formas de capitalismo aqui investigadas, uma das quais apareceu no segundo e outra no quarto quartel do século XX, são desenvolvimentos históricos (negativos) do capitalismo clássico, nas quais o Estado se põe como intervencionista – positiva ou negativamente – e passa a ter um papel importante na superação das barreiras à produção capitalista.

Capitalismo clássico

Ora, a derivação do Estado como base em O capital, que aqui se apresenta, encontra-se num texto seminal de Ruy Fausto: “a apresentação de O capital não põe o Estado” [de modo explícito, ainda que isso estivesse nos planos de Marx]; contudo, “as categorias de O capital contêm implicitamente, isto é, pressupõem (no sentido em que o posto se opõe ao pressuposto como o explícito ao implícito) uma teoria do Estado” (Fausto, 1987, p. 287-288).

Assim, para compreender melhor essa organização societária é preciso considerar a exposição da circulação e da produção do capital como um todo para poder derivar o Estado como um complemento necessário do sistema econômico. Ruy Fausto mostra que o Estado em sua configuração clássica tem de ser apreendido a partir da contradição entre a aparência e a essência do modo de produção capitalista. No que se segue, a ‘aparência’ e a ‘essência’ são tomadas como determinações reflexivas.

Por “aparência” deve-se entender as relações sociais tal como aparecem na circulação de mercadorias, esfera de atuação em que os homens se põem como agentes econômicos iguais, como livre contratantes e como “sujeitos” auto-interessados. E por “essência” deve se entender as relações sociais que estruturam a produção de mercadorias, momento em que os homens comparecem formando classes, ou seja, como “sujeitos assujeitados” que se afirmam como trabalhadores ou como capitalistas.

Essas classes sociais estão em oposição, mas interagem na produção de mercadorias; eis que a relação de capital vem a ser uma relação de subordinação do trabalho ao capital, em que a classe dos trabalhadores é explorada pela classe dos capitalistas. A aparência e a essência estão em contradição e é partir daí que devém uma apresentação do Estado.

Veja-se o que diz Ruy Fausto: “Tradicionalmente, afirma-se que o Estado deve ser apresentado a partir da contradição ‘de classe’ entre a burguesia e o proletariado. Esta formula não está errada, mas ela não tem rigor. (…) O ponto de partida do desenvolvimento do Estado é (…) a contradição entre a aparência e a essência do modo de produção capitalista. (…) O Estado capitalista (considerado a partir das formas) não deriva da contradição entre as classes: ele deriva da contradição (interversão) entre a identidade e a contradição”. (Fausto, 1987, p. 293).

Dito de outro modo, por meio do vigor das leis, da atuação de seus órgãos e da agência dos seus funcionários, o Estado garante e reafirma a identidade dos agentes contratantes, assim como a sua condição de pessoas de direitos; ao fazê-lo, ele contradita a contradição de classe. Trata-se, pois, de uma constituição por negação. Tal como a ideologia liberal em sua forma clássica, “o Estado guarda apenas o momento da igualdade dos contratantes, negando assim a desigualdade de classes, para que, contraditoriamente, a igualdade dos contratantes seja negada e a desigualdade das classes seja posta” (Fausto, 1987, p. 300).

Se a força da ideologia opera na cultura e, assim, na compreensão de mundo dos indivíduos sociais, o Estado opera na sociedade como força material; faz uso da violência contra as transgressões das leis de modo preventivo ou repressivo.

Em adição, o Estado veste os agentes econômicos com a condição de cidadãos de uma determinada nacionalidade. O conjunto dos indivíduos sociais – átomos enquanto tais – forma apenas uma universalidade abstrata já que eles, assim, estão unidos apenas por um vínculo externo; desse modo, eles estão postos como “sujeitos” econômicos aparentemente iguais. Ora, como esse liame é insuficiente para manter unida a sociedade, o Estado constitui também uma universalidade concreta: eis que ele põe o conjunto dos átomos como membros de uma comunidade ilusória, a nação.

Essa segunda negação tem também uma funcionalidade estrutural: “é necessário que os átomos tenham sido postos enquanto não-átomos para que a posição da sua totalidade enquanto totalidade de átomos seja possível” (Fausto, 1987, p. 306).

O Estado é, pois, nas palavras de Ruy Fausto, o guardião da identidade; a sua função é garantir a estabilidade e a continuidade do processo de reprodução das relações sociais que constituem o capitalismo. Eis que essas relações requerem essa instância superveniente e supervisora justamente porque são contraditórias. Ocorre que o capitalismo não é um sistema tranquilo que se expande sossegadamente; ao contrário, por causa da natureza disruptiva de suas contradições, não só ele não existe sem crises menores e maiores, mas contém em si a possibilidade do colapso. Daí que o guardião possa se transformar, sob a exigência da necessidade, em Estado fortemente interventor.

Note-se, entretanto, que o Estado nunca atuou de modo apenas reativo. O Estado clássico não cuidava apenas da defesa e da justiça, mas também produzia bens públicos como infraestrutura, educação, saúde etc. Ao fazê-lo, expunha a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação: os gastos do Estado, mesmo se necessários para a subsistência do próprio capital, mesmo se criam demanda efetiva, impactam na lucratividade, tendo sido por isso objeto perene de crítica por parte da incontinência liberal.

Como o Estado é também, em princípio, um capitalista coletivo (Engels), ele pode ir além dos limites postos para o Estado clássico, configurando-se então como Estado interventor propriamente dito. Assim, ele regulamenta e administra a concorrência, atua para prevenir (ex-ante) e para atenuar (ex-post) os efeitos dos desequilíbrios, das crises econômicas; faz uso para tanto das políticas fiscal, monetária e cambial etc.

Ademais, ele intervém na luta de classes, de um lado, facilitando ou constrangendo os capitalistas, de outro, reprimindo ou protegendo os trabalhadores; o seu propósito, nesses casos, é evitar que essa luta avance e ameace a existência do próprio sistema, seja por meio de revoltas ou revoluções. Ademais ainda, o Estado pode se transformar num agente econômico; nesse caso, ele implementa políticas industriais, tecnológicas e geopolíticas tendo em vista suprir deficiências e incapacidades do setor privado; com esse objetivo, ele pode ocupar espaço “vazios” da malha produtiva “nacional” por meio da criação e desenvolvimento de empresas estatais.

Tudo isso merece exposição detalhada e ela se encontra no texto indicado de Ruy Fausto. Aqui, entretanto, examinam-se apenas os dois casos mencionados em que a intervenção estatal se torna extrema. Eis que a apreciação de suas semelhanças e diferenças instrui sobre a relação de complementariedade tensa entre o Estado e o sistema econômico.

Ordocapitalismo

O que aqui se denomina de ordocapitalismo foi descrito de um modo muito pertinente por Herbert Marcuse quando examinou a configuração do capitalismo sob o nacional-socialismo (1999). Para compreendê-lo é preciso ver que toda crise nesse sistema se revela como crise de superprodução; e que as crises estruturais ocorrem quando as formas concretas das relações sociais de produção passam a impedir o advento de um processo de superação. A classe dominante sente, então, que precisa mudá-las. Para tanto, vê como necessária que uma política extraordinária venha modificar a situação vigente, alterando as instituições, assim como as relações de força entre as classes.

Eis como esse autor caracteriza a situação da Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial: “A Alemanha reconstruiu seu aparato industrial num ritmo assombroso, mas o encolhimento do mercado interno, a perda de mercado externo e, acima de tudo, a legislação social da República de Weimar, impediram a utilização lucrativa desse aparato. Nessas circunstâncias, a volta a uma política imperialista direta se ofereceu como a solução mais plausível”. (Marcuse, 1999, p. 111).

Ora, é essa a situação que o nacional-socialismo, mas também os outros fascismos históricos vêm enfrentar. Eis que o processo de acumulação de capital em certos países avançados se encontrava constrangido pela falta de mercados e de colônias numa época marcada pela expansão e pela luta imperialista. A superação dessa situação pareceu, então, requerer uma reordenação das relações de produção internamente, assim como da adoção de um projeto nacional que tinha de ser militarista, ascensional e expansionista.

Para fazer isso, os fascismos não criaram um estado totalitário que subordinava a si todas as relações privadas e sociais, que reprimia o indivíduo e retirava dele todos os seus direitos; diferentemente, ele suprimiu a separação tradicional entre Estado e sociedade, construindo assim um Estado em que todas as classes passavam a estar integradas corporativamente. Ao invés de figurar como uma comunidade ilusória, ele passa a se apresentar agora como uma comunidade mística.

Desse modo, diz Herbert Marcuse, é criado um sistema político em que governam diretamente os grupos sociais dominantes, sobretudo o partido, as forças armadas e os grandes barões da indústria e do comércio. Para se legitimar – diz Herbert Marcuse – esse governo precisa “manipular as massas liberando os instintos mais brutais e egoístas dos indivíduos” (idem, p. 109), tal como eles foram já conformados pela própria sociabilidade capitalista.

Herbert Marcuse cita discursos do próprio Hitler para mostrar em que consiste essa transformação: como “a sociedade moderna se perpetua pela competição implacável entre grupos e indivíduos desiguais” (idem, p. 112), a tarefa central do partido fascista consiste em posicionar a nação, no cenário internacional, como potência vencedora. Com esse fim, as relações econômicas precisavam ser transformadas em relações políticas, de tal modo que as decisões decentralizadas passassem a ser coordenadas centralizadamente.

O Estado, em consequência, tinha de ser reorganizado no modelo da grande empresa; o princípio da eficiência que cria os grandes monopólios deveria ser a base da reorganização da sociedade como um todo. Hitler prometeu, então, que “o novo Estado se tornará o agente executivo da economia, que organizará e coordenará toda a nação para uma expansão econômica sem limite” (idem, p. 114).

O ordocapitalismo, contudo, não é a única forma histórica de extremismo capitalista. Este, de modo geral, tende a aparecer quando surgem barreiras formidáveis à retomada e à continuidade da acumulação de capital. Eis que se constituem em geral em formas tanatórias, pseudo-heróicas, de enfrentar os limites do capitalismo.

Anarcocapitalismo

Sob esse nome prospera um extremismo (oriundo, aliás, do neoliberalismo) que, ao contrário do anterior, visa despolitizar politicamente as relações econômicas que foram politizadas pelas lutas dos trabalhadores, assim como pela atuação de partidos socialista ou socialdemocráticos no interior das formações capitalistas. Em contraste com o visado pelo ordocapitalismo, o propósito do anarcocapitalismo vem a ser impor o império da concorrência mercantil como forma de garantir a soberania da relação de capital na produção de mercadorias.

Para entender por que essa modalidade assoma agora é preciso ter ciência, tal como se fez no caso anterior, da especificidade da crise de superprodução no atual estágio do desenvolvimento capitalista. Que extraordinária barreira foi posta agora pelo capital? Por que ele está tendo enorme dificuldade em enfrentá-la?

Como se sabe, o neoliberalismo consiste numa resposta econômica, social e política, e até mesmo numa normatividade prática, à crise de lucratividade que minou o crescimento do capitalismo ocidental após o fim da década dos anos 60 do século XX. Ora, essa crise afetou não apenas alguns países imperialistas que disputavam a supremacia com outros no mercado mundial, mas o sistema com um todo e, em particular, a potência hegemônica inconteste desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ademais, ela levou o sistema a um impasse (Prado, 2023).

A queda da taxa de lucro persistente e, assim, a crise estrutural atingiu tanto os países centrais quanto os países da periferia. Por isso mesmo, o neoliberalismo se apresentou como um discurso que pregava a demissão do Estado; eis que doravante ele próprio precisaria deixar de se responsabilizar por grande parte do serviço público de que até então esteve encarregado.

A intervenção estatal teria de ser invertida, ou seja, ela deveria desmantelar as proteções sociais, contrariar a progressividade dos impostos, desregulamentar os sistemas de saúde, de trabalho e meio-ambiente etc.; ademais, ele deveria promover a iniciativa privada pondo em prática uma política de privatizações e facilitações para os capitais privados.

Para justificar essas políticas, o Estado passou a ser encarado até certo ponto como inimigo. É o que se encontra, por exemplo, no discurso de Javier Milei, campeão do anarcocapitalismo que vocifera contra a atividade protetiva e redistributiva do Estado: “O pensamento libertário opõe-se a todo e qualquer ataque aos direitos de propriedade individual, à pessoa e aos objetos que adquiriu voluntariamente. (…) Todas as pessoas e escolas de pensamento rejeitam o exercício aleatório da violência contra o indivíduo e a propriedade. No entanto, a diferença fundamental dos libertários em relação às outras pessoas não está na área do crime privado, mas em sua visão do papel do Estado, ou seja, do governo. Para os libertários, o Estado é o supremo agressor, o eterno, o mais bem organizado. O Estado é uma organização criminosa. Todos os Estados e em todos os lugares são, sejam democráticos, ditatoriais ou monárquicos”. (Milei, 2022, p. 170).

Ao invés do Estado ser posto como uma comunidade mítica tal como no fascismo, ou como comunidade em processo de realização como na socialdemocracia, ou ainda como comunidade ilusória no capitalismo clássico, ele é encarado como “excessivo” pelo libertarismo. Eis que pensa com base num mercado mítico que pode ser concebido sem o Estado.

Mesmo assim, admite sub-repticiamente que o Estado deve conservar as suas funções na esfera da defesa, da justiça e, sobretudo, da segurança, assim como da infraestrutura, pois ele é a garantia da existência e do funcionamento dos mercados e da concorrência. Por isso mesmo, julga que ele precisa abdicar ao máximo de suas funções preventivas nos campos do emprego, da saúde, da educação etc. Eis que toda redistribuição da renda e da riqueza é criminosa para o anarcocapitalismo; em última análise, ela mina a lucratividade das empresas capitalistas.

Ainda que cultive o uso da violência contra a força de trabalho excedente e contra os socialistas e comunistas, o anarcocapitalismo não se configura, portanto, nem como um fascismo nem como um neofascismo (Prado, 2024). Ora, essa segunda denominação tem sido usada como um mero recurso retórico; na verdade, trata-se apenas de um modo de pensar essa forma histórica que não leva em consideração a apresentação dialética em que consiste O capital.

Como a ideologia política que também sustenta essa forma história se caracteriza por ser negacionista – nega que a solução da crise requer a destruição do capital acumulado, principalmente do capital financeiro, nega que a crise climática põe em risco a civilização humana, nega que os bens públicos são necessários para manter a sociedade etc. –, esse novo extremismo merece mesmo ser chamado de ecocida, genocida e suicidário.

*Eleutério F. S. Prad é professor titular e sênior do Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Da lógica da crítica da economia política (Lutas Anticapital).

Referências

Catalani, Felipe. “Depois da meia-noite no século: Adorno e as análises do fascismo”. Apresentação à edição brasileira de Aspectos do novo radicalismo de direita. São Paulo: Editora da UNESP, 2020.

Fausto, Ruy. “Sobre o Estado”. In: Marx: Lógica e Política – Investigações para uma reconstituição do sentido da dialética. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

Marcuse, Herbert. “Estado e indivíduo sob o nacional-socialismo”. In: Ideologia, guerra e fascismo. São Paulo: Editora da UNESP, 1999.

Milei, Javier. El camino del libertario. Buenos Aires: Planeta, 2022.

Prado, Eleutério F. S. “Não, não é fascismo”. https://eleuterioprado.blog/2024/02/11/nao-nao-e-fascismo/

Prado, Eleuterio F. S. Capitalismo no século XXI – Ocaso por meio de eventos catastróficos. São Paulo: CEFA Editorial, 2023.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA