Por JOSÉ ALBERTO ROZA*

Na coreografia incessante da Avenida, a vida severina persiste imóvel, um verso de questionamento silencioso no poema de concreto da cidade

“O meu nome é Severino, / não tenho outro de pia” (João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina).

1.

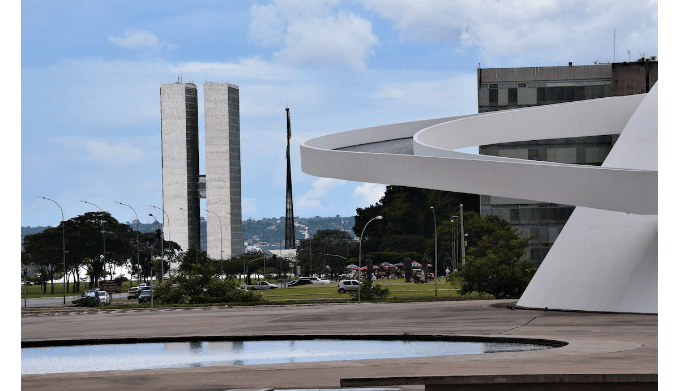

A Avenida pulsa – como sempre pulsou. Em 2009, recém-saído da defesa de mestrado, desembarquei vindo do interior de Minas, olhos atentos diante dessa cidade que nunca dorme. Foi na Paulista, entre cafés apressados e rostos sem fim, que escrevi a primeira versão desta crônica. Talvez, já então, sem saber, meu olhar deslizasse por gente que a correria faz questão de esquecer.

Os bancos de concreto da Avenida, tantas vezes vazios em meio ao frenesi, às vezes guardam silêncios que o asfalto finge não ouvir. Na pressa, talvez um pedaço de jornal amassado, um cobertor estendido ao lado de uma árvore — detalhes que a rotina dissolve na paisagem.

Dezesseis anos se passaram, e a avenida permanece esse campo magnético de pressa e promessa. Outra avenida se tornou polo financeiro, mas essa que escrevo se mantém no imaginário popular. A Faria Lima ganha espaço nos últimos anos. Na Paulista, mudaram letreiros, sons de celulares, vitrines digitais. E os tempos? Continuam apressados?

O cheiro de café ainda se mistura ao asfalto molhado. O calor aumentou — mudanças climáticas que não podemos mais ignorar. Os passos rápidos desenham coreografias invisíveis. Cafés para todos os bolsos, almoços que cabem em minutos, vidas empilhadas em turnos e contas a pagar. A cidade é um organismo insone; cada um de nós, célula em trânsito, orbitando desejos e obrigações.

Acordar cedo, tomar café, correr para o trabalho. Os cafés variam: do copo apressado ao ritual com pães e queijos, até o luxo do champanhe matinal. Produção incessante, consumo constante – cada um conforme suas possibilidades, ou aparências. Um mundo sempre a postos, sem futuro distante, com um presente vivido como último dia.

Era manhã fria, céu cinza costumeiro. Estava na avenida às dez da manhã de uma sexta-feira rotineira. Sempre fui mais viajante que turista, atento ao detalhe, ao ritmo imposto e à diferença entre observar e apenas passar. Ternos, gravatas, saltos, vestidos, relógios hiperconectados, celulares, fones – a máquina incorporada. Se eu pudesse escutar o pensamento de cada um, talvez percebesse: ninguém tem tempo a perder. Seguimos rumo aos ofícios, mesmo quando eles nem existem. Fingimos que nosso tempo também é curto, participando da mesma lógica, tornando-nos habitantes do mesmo campo.

Uma parada rápida, almoço em dez minutos, relógio que não adormece. Mesmo quando tenho tempo, incomoda-me ocupar uma mesa por mais minutos do que a maioria. Ao lado, um senhor inicia o almoço em pé, sem mesa disponível. Levanto-me, ofereço meu lugar. O sorriso não é retribuído.

No meio do concreto, um parque com árvores da quase extinta Mata Atlântica mascara o barulho da cidade. Lugar de passagem, extensão da avenida. Um encontro rápido entre colegas desestabiliza a programação do dia: Felipe e João, talvez advogados, talvez amigos, talvez apenas conhecidos de um tempo em que havia tempo. Conversam por cinco minutos, despedem-se, engolidos pela rotina. O sinal fecha, congela o tempo, buzinas dão o ritmo. Entre paradas e correrias, segue a vida.

Muitos passam pelas avenidas, mas os olhares não se cruzam ou se perdem em frações de segundo. As ruas são não-lugares, passagem rápida por um mundo de pressa desmedida. Prédios comerciais onde se entra e se sai com a mesma pressa. Uma vida de trabalho, de produção. Uma vida – ou o que fizemos dela?

Após o almoço, andei sem rumo. Quando percebi, eram cinco horas de uma tarde quente, que reservava a possibilidade de chuva. Em dezembro de 2009, a chuva era esperada, rotina. Sabíamos da chuva como dos enfeites de Natal que surgiam de repente, disputando beleza com os prédios vizinhos – celebrando o Natal contemporâneo daquela época.

Tenho andado pouco pela avenida – fui tomado pela correria dos paulistanos – e, às vezes, fujo da pressa sem me preocupar com o rumo. É raro.

2.

Agora, outubro de 2025. Em um desses momentos de fuga, a tarde é fria e úmida, diferente das tardes quentes e chuvosas daquele dezembro que conheci há dezesseis anos. Os alertas nos celulares anunciam temporais, e a cidade parece segurar a respiração entre nuvens carregadas e ventos cortantes. Celulares e relógios vibram: “Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em local seguro.” Segurança: palavra repetida. A chuva, antes rotina, agora surpreende – o clima mudou, o tempo não é mais o mesmo.

Quase todo o rendimento mensal é depositado nos bancos a fim de pagar contas. Os bancos fecham às quatro, mas os caixas de autoatendimento estavam a todo vapor. Hoje, sequer os caixas-rápidos: é tudo Pix, tudo no cartão-tela dos smartphones. E cá estou eu, novamente, em plena Avenida. Confesso: além do almoço, já se foram dois cafés e um capuccino.

Buzinas, barulhos, correria. Assalto? Talvez. Assalto do tempo, dos minutos perdidos à espera do elevador, que podem afetar a chegada ao metrô, a chuva iminente ou a perda do segundo trem na conexão. Tudo cronometrado, a dança contemporânea de pressas e presas. Chuva, formigas, túneis subterrâneos. Na superfície, carros, chuva, buzinas… Para onde vão todos? Já passa das sete. Não chove mais, foi só a chuva imprevista do fim da tarde. Hoje sem alerta da defesa civil. Eu me mantenho na Avenida, tentando entender a lógica que mistura o olhar turístico ao cotidiano.

Caminhando, sou surpreendido por uma música de Eduardo Gudin: “Na Paulista os faróis já vão abrir / E um milhão de estrelas prontas a invadir os jardins…”. Vejo os faróis em sua dança de cores. No céu, as estrelas parecem assaltadas — ou mascaradas pela poluição. Se não podemos mais contar com elas, é o preço do desenvolvimento. “Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões?” Antes dos prédios, mansões e moradores. Muitos se foram para condomínios fechados, cederam espaço a prédios abandonados de madrugada, lotados de trabalhadores durante o dia.

Dez horas de uma noite quente. Poucos ternos, poucos trabalhadores. Agora, adolescentes e adultos saindo dos túneis, adentrando a Avenida para baladas, bares, possibilidades. Cinema, happy hour, jantar entre companheiros. Outras possibilidades: um garoto de programa atrás do Trianon, o parque que de dia protege do barulho. Possibilidades múltiplas numa cidade que não para.

A linha verde do metrô funciona até meia-noite. Pessoas caminham, dobram esquinas conforme desejos ou contas bancárias. Uns usam carros, outros, transporte público; misturam-se. Bares caros, jantares simples, escolhas, aparências, possibilidades. Alguns milhares habitam a Avenida de dia, poucos voltam à noite. Só uma parcela escolhe a Paulista para as sextas-feiras, onde convivem restaurantes à la carte e carrinhos de cachorro-quente, consumos para todos os bolsos.

3.

Escolhi um show, fui a um teatro próximo – hoje, outro nome, sem shows. Emocionei-me com canções sobre o Brasil, cultura, história esquecida pelo presente consumista. Chorei e sorri ao ver Maria Bethânia: “Amor, Festa e Devoção”. Depois, voltei à Avenida, jantei. Hoje, em 2025, Maria Bethânia não canta mais nos pequenos teatros – agora sua voz ecoa em estádios lotados, como no último espetáculo com Caetano Veloso. Mas a emoção permanece, atravessando décadas e multidões. Foi em dezembro passado o último show; dessa vez, estive em pé, num grande estádio.

Era noite quente de dezembro, verão de 2009, mais de duas da madrugada de sábado. Decidi passear. Ao meu lado, três amigos, os mesmos que comeram tanto que dificilmente dormiriam de uma vez. Era um misto de Maria Bethânia e pizza de calabresa. Pelas ruas, encontramos uma mulher que nos chama a atenção. Atenção de viajante: olhar firme, apreendendo detalhes. Diferente do turista, o viajante tem olhar ativo.

Talvez essa senhora-moça-mulher tivesse quarenta anos, talvez mais. A idade exata não importava. O que chamou a atenção: dormia não na calçada, mas em um banco – não de assento, mas de contas bancárias, um dos muitos da Avenida. O banco não abre sem cartão. Ela estava perto da porta de vidro. Com o ar-condicionado ligado, ela dormia… A que horas entrou? Talvez quando algum cliente saía, a porta demorou a fechar. Aproveitou segundos, conseguiu um lugar para dormir.

Na Paulista, muitos como ela. 2009? 2025? Tudo ainda igual, ou pior: a população em situação de rua aumentou. Precisamos de olhar atento para vê-los na correria. Invisíveis, sem parcela de consumo ou trabalho, impensados como habitantes do mundo, exceto nos jornais ou nas tragédias. Estamos em território caro. O que faz dela personagem? Por que não a vemos de dia? Nem eu, viajante; nem os outros, trabalhadores.

Surpreendi-me com sua presença – eis a questão básica deste escrito. Um banco, dinheiro, ar-condicionado, uma mulher enrolada em jornais. Ainda não sei como não a enxergamos. Habitamos um mundo anestesiado. Contra esse anestesiamento, ela se torna denúncia. Talvez dormir ali fosse sua forma de afetar quem passa. Poucos se deixam afetar. Talvez buscasse o frio do ar, talvez a segurança do vidro.

Ela é diferente de tantos outros que dormem nas ruas – e, depois de Severina, outros foram avistados. Agora, incrivelmente atentos, notamos os que habitam canteiros e calçadas da rica Paulista. Quando os ternos e saltos se vão, esses moradores aparecem, ou nossa pressa não deixa enxergar?

Se Severina queria ir ao Paraíso, encontrar Perdizes, não saberemos. Ela está ao lado da Bela Vista, poderia passear pelos Jardins, chegar à Consolação. Mas, naquela noite, Severina habitava o entre. Entre tantas possibilidades, por aquela noite seu sono era no chão.

Falamos de uma cidade contemporânea. Dentre as possibilidades de habitar o mundo, a correria vertiginosa de uma metrópole sempre a postos. Severina continua ali, entre a pressa e o silêncio da cidade que não a vê, nem a escuta. Invisível para muitos, ela é a marca viva de uma urgência que não se resolve com esquecimento ou prisão. Porque, enquanto ela existir, haverá também a pergunta que insiste em não calar: que cidade queremos construir para todos, e não apenas para os que passam apressados, sem olhar para o chão onde tantos tentam sobreviver?

*José Alberto Roza é psicanalista e doutor em psicologia do desenvolvimento humano pela USP.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A