Por FLAVIO AGUIAR*

Notas sobre o futebol como situação dramática.

Ao mestre, colega e amigo Alfredo, in memoriam.

Homo ludens. (Johan Huizinga, filósofo holandês, 1938).

“O método da alquimia é transformar uma substância em outra. Somente os iniciados o fazem” (Ajwyar Lubu al-Laurel, alquimista do Califa Omeya Abderramán III, século X dC).

1.

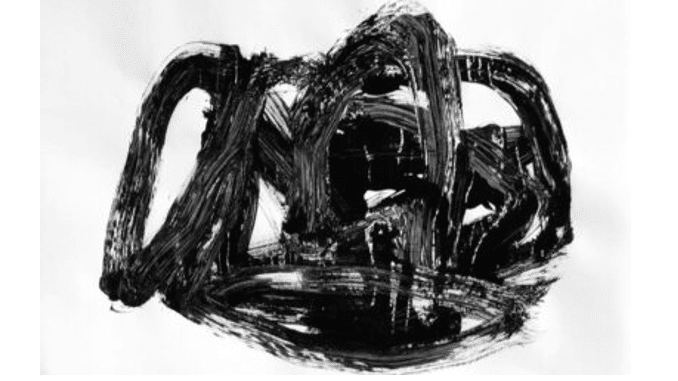

Um jogo de futebol acende no íntimo de seus oficiantes, onde estiverem, dentro do campo, na arquibancada, com o ouvido colado ao rádio ou esgazeados diante de uma tela, todo um universo de dramaticidade: o trágico, o cômico, o tragicômico; o satírico, o irônico, o aventuresco; o mítico, o realista, o burlesco; o eufórico, o agônico, o funéreo; o pastoral, o delicioso, o torturante; o inaugural, o carpe diem, o nostálgico; o religioso, o pagão, o blasfemo; a fúria, o despedaçamento, a ressurreição; a frustração, o ressentimento, o vingativo; ou o faminto e sedento, o fértil e orgiástico, o saciado e satisfeito.

O futebol é ubíquo: paraíso recuperado, tenso purgatório, inferno de chutes e palavrões. É a permanente recusa do caos. Durante décadas um reduto do masculino, em que este perseguia o feminino então ausente: o oco que rola docemente sobre a grama, que se atira e se estira de encontro às redes, que voa, como lua próxima do sol, promessa de eclipses amorosos, que um persegue ávido com as mãos, que outro recebe de encontro ao peito, que se amortece pelas coxas, que se deixa correr, mas que por vezes ainda se vê entregue à carnificina da raiva, do chute despeitado, da violência covarde contra um ser fisicamente mais fraco e desprotegido. Porque no futebol, se tudo importa, a bola é tudo.

2.

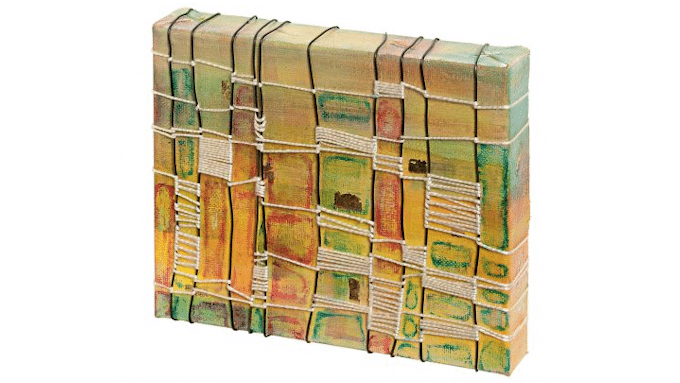

O espaço do futebol é a totalidade, feita de círculos e quadriláteros. O Universo cabe num círculo imaginário; o movimento, enquanto desejo e busca de harmonia e equilíbrio dinâmicos, num quadrilátero que gira. Assim o futebol soluciona o problema da quadratura do círculo, ainda que os quadriláteros não sejam propriamente quadrados.

Esta é a resposta a este problema que desafiou milhares de filósofos e matemáticos desde a Antiguidade. No futebol os quadrados se alongam, fazem-se retângulos, desejos de aventura. Os círculos se abrem; poderiam ficar retidos no Grande Círculo, no centro do gramado, nas meias luas na cabeça das áreas, nos quartos de círculos dos córneres, nos cantos entre a linha de fundo e as laterais. Mas não: eles ali estão somente para apoiar e delimitar os movimentos dinâmicos, feitos pela bola e suas exigências. Na saída do jogo, delimitam a posição dos adversários; idem na cobrança de um pênalti; na cobrança de um escanteio, demarcam a fronteira de onde a bola deve partir.

O futebol não é um movimento solitário, nem uma exibição de dança. É um medir-se do humano, diante da circularidade trágica do Universo, que mede a finitude humana diante da infinitude do tempo e da matéria. O futebol é um desejo de vencer as limitações do espaço, de alçar-se para além do peso dos corpos, de voar dentre os emaranhados do tempo, como faz o goleiro. O futebol é um festival de ubiquidades: é o anti-triângulo, o contrário da estabilidade. No futebol reina a passagem do tempo, em detrimento da eternidade. É a inserção do humano nos planos onde antes imperava a divindade.

De início, a forma desta inserção era muito primitiva: presença total do masculino, ausência do feminino, embora concentrada no objeto do desejo: a bola, e sua posse. Hoje em dia isto mudou: as mulheres invadiram as arquibancadas e o campo. Tomaram também para si o que era exclusivo dos opostos, transformando em direito o que era privilégio. Naqueles tempos machistas, a mulher, além de simbolizada apocalipticamente pela bola, comparecia ao estádio pela imagem demoniacamente estigmatizada da mãe do senhor juiz, vituperada em expressões pejorativas. Ainda há resquícios destes tempos nos estádios, mas a mudança na paisagem dos campos de futebol é inexorável: as mulheres aí estão.

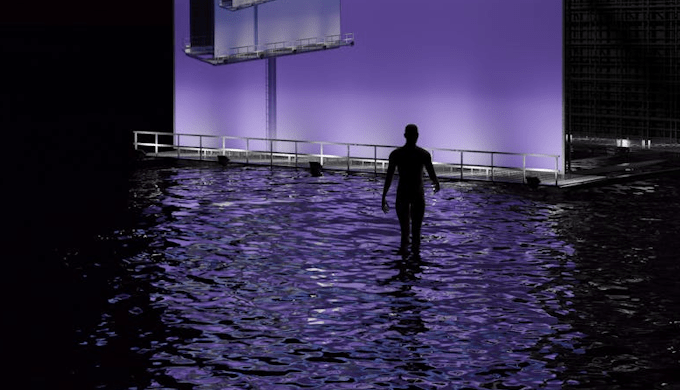

Neste festival geométrico, o estádio, mesmo que tenha outra forma, é o círculo maior, envolvente, horizonte, acima sol e céu. O que eventualmente se vê ou se via (porque hoje os estádios tendem a ser cobertos) de cidade, ou que fica na lembrança dos torcedores, é uma sombra. É a lembrança de um tempo disperso que ficou para trás. Aqui, no estádio, só há agora: no círculo sagrado do estádio o tempo se comprime, se con-centra, percorrendo as linhas de acasos e certezas da bola e seus perseguidores. A bola, desejo inflado, inflamado, rasante/aéreo, contém em si o florão do combate, o tempo total da vida e da morte. O circo romano não fazia por menos, nem por mais.

O círculo do estádio á vazado. Tem retângulos de entrada, tanto da rua para dentro, quanto das catacumbas dos vestiários para o campo da glória ou da derrota. Estes retângulos de entrada são portas do e para o passado. Quem por ali passa se transfigura. Desaparecem os seres humanos pobres ou ricos, com preocupações familiares e impostos a pagar: entram jogadores e torcedores, eletrizados pelo estádio. Jogadores, jogadoras, torcedores, torcedoras, antes de se assumirem como tais, eram sombras dispersas, fantasmas de um tempo que ficou para trás.

O círculo do estádio também tem vazas de saída. Uma saída que nunca se efetiva para os oficiantes, enquanto permaneçam concentrados naquele para sempre do combate. Mas quando há um gol, naquelas vascas de triunfo e morte, quando um contendor fere o outro inapelavelmente, tudo se suspende. Um tanto de libido e energia escapa para fora do círculo; há um último suspiro; algo se exala para um além. O oco de desejo que todos perseguiam avidamente é de súbito preenchido por algo impalpável, uma travessia, uma passagem para um depois, em que tudo recomeça. O triunfante se recolhe ao próprio campo; o morto se recompõe das próprias cinzas. O combate não acabou.

Uma das primeiras formações internacionais que o futebol desenvolveu foi o WM: o goleiro, dois zagueiros, três médios, três atacantes recuados (dois pontas e o centroavante) e dois meias avançados. Antes disto, todos corriam meio desordenadamente atrás da bola. O WM combinou o princípio de uma marcação por zona com a marcação homem-a-homem. Era estável, contendo o dinamismo dos círculos e retângulos do gramado numa série de triângulos, como sugerem as letras W e M. Esta forma caiu diante da mobilidade do 4 – 2 – 4 (quatro zagueiros, dois médio-volantes e quatro atacantes). Enquanto o WM teve vigência, consagrou-se um início clássico para o jogo. O centroavante (no. 9) passava a bola para um meia (no. 8 ou 10), que a atrasava para o centromédio (no. 5). Este dava um chutão para a frente, quase sempre para a lateral, buscando um hipotético ponta veloz que por lá já se aventurasse. Neste tipo de saída a bola quase sempre iria parar nos pés de um adversário. Não deixava de ser um modo de reconhecer-lhe a presença, de homenageá-lo.

Com suas formas triangulares, embora os jogadores se movimentassem em campo, o esquema WM cristalizava uma imagem de estabilidade tática que pairava acima da movimentação, como se fosse a manifestação de um espírito superior que pairava sobre o campo. Já o 4 – 2 – 4 (de que o 4 – 3 – 3 foi variação cautelosa) impôs o dinamismo e a movimentação como imagem ideal, um quadrilátero móvel de avanços e recuos com um epicentro também móvel: o meio-de-campo.

Esta formação mudou o caráter do técnico, que de autor de um desenho a que os jogadores devem obedecer passou a ser visto como um planificador de energias, determinando inclusive em que momentos elas devem ser gastas ou reservadas. O técnico passou a ser uma espécie de engenheiro de produção, tendo a seu lado um capataz, o preparador físico, cujo trabalho passou a ser mais valorizado, porque o esquema do 4 – 2 – 4 foi o primeiro a consagrar no imaginário, como base do futebol moderno, o corpo em sua condição ubiquidade. O corpo tornou-se um vetor da criação de espaços vazios, um captor do futuro. Uma das jogadas mais importantes que o 4 – 2 – 4 impôs foi aquela que “vira o jogo”, quer dizer, reorienta, às vezes simplesmente por trocar a direção de um olhar, a disposição de uma equipe em campo.

Um dos problemas centrais da modernidade é o da ubiquidade. Num universo fragmentário, como captar na contingência, no transitório, no fugaz, o permanente, a memória, o sentido? O futebol não responde a esta questão; mas dá uma chave para suportá-la. Essa chave começou a se explicitar com a adoção do 4 – 2 – 4 como formação preferencial, consagrada pelas seleções da Hungria em 1954 e a do Brasil em 1958, embora neste último caso, por vezes a seleção atuasse na variante 4 – 3 – 3. No 4 – 2 – 4, com sua mobilidade, o corpo se torna captor do futuro e da criação de espaços. Adotou-se até a expressão “ponto futuro” com o passar do tempo. O corpo virou um vetor de virtualidades, se opondo à mineralidade do estádio, ao caráter vegetal da grama e até do animal, na bola de couro.

Na década de 1970, o “Carrossel Holandês”, também chamado de “Laranja Mecânica”, devido à cor de sua camiseta, transformou o quadrilátero do 4 – 2 – 4 num círculo dinâmico onde todos os 10 jogadores da linha podiam atuar em todas as posições. Pode-se dizer que este “Carrossel” ainda é a circulação do quadrilátero. A novidade é que nele os jogadores dissolviam a sua persona típica, tornando-se uma funcionalidade variável, incorporando ao futebol o drama de que num universo fragmentário a identidade pode tornar-se um problema insolúvel, sendo antes uma posição do que uma substância, uma série de pontes e passagens que a adoção de uma carteira policial com foto tenta conter. Entretanto é forçoso reconhecer que mesmo nesta circulação veloz, o jogo continuou a se organizar em torno de pivôs bem definidos, líderes que, dentro do campo, complementavam o trabalho do técnico e de seu capataz, o preparador físico, exercendo uma espécie de meta-função organizadora de uma equipe como um todo.

Esses pivôs não se confundem com o capitão do time. São quem organiza o sentido do espaço de uma equipe, fazendo com que o jogo adquira a força de um destino. No caso do Carrossel Holandês este líder era Cruyff; no caso da Hungria de 54, Puskas; na Alemanha vencedora naquele ano, Fritz Walter. E no Brasil de 58 era o imortal Didi, com sua presença radical, por exemplo, no momento em que o Brasil levou o primeiro gol da Suécia, na final, e ele, depois de apanhar a bola no fundo das redes, encaminhou-se a passo, sem correr, até o meio do campo para recolocá-la em jogo. Naquela “caminhada do século”, como definiu meu amigo Emir Sader, a vitória histórica do Brasil tornou-se um inevitável, e o gestus de Didi, no sentido de Brecht, confrontando todo o percurso colonialista (pois ele teria dito, no momento épico: “vamos acabar com estes gringos”, de acordo com a legenda), um memorável.

Talvez esta tenha sido a última vez em que esta estrela brilhou com tanta intensidade. As copas subsequentes, cujo pináculo foi a também chamada “Ciranda Holandesa”, inauguraram o declínio da aura pessoal dentro das quatro linhas, fazendo mesmo de seus líderes funções momentâneas, propensos a reproduzirem, dentro do campo, as vicissitudes dos ídolos de uma sociedade de consumo. O principal ícone do mergulho nesta paradoxal anonímia identitária foi a transformação de Pelé, o menino-prodígio de 1958, no Craque-Café, produto de exportação para americano ver no Cosmos, de New York. Hoje, no século XXI, o futebol, predominantemente televisivo e eurocêntrico, consagrou o papel destes ídolos de pés de barro: como chicletes, eles são mascados, chupados e cuspidos pela idolatria do consumo, simbolizada pela feérica quantidade de rótulos e emblemas por detrás deles em suas entrevistas depois do sucesso ou do fracasso.

Mais recentemente, com a crescente pasteurização das táticas, a maioria dos times adotou uma posição defensiva básica, de onde partem velozes contra-ataques: é o 5 – 3 – 2 ou 4 – 4 – 2, que devolveu às disposições táticas algo da estabilidade dos tempos do WM.

Quando o time que se defendia recupera a bola e parte para o contra-ataque, o time que atacava recua e, se tem tempo, adota a mesma posição tática do adversário. Estes movimentos repetitivos provocaram duas consequências básicas. A primeira é que o antigo capataz, o preparador físico, assumiu enorme importância. Pois este tipo de jogo depende mais da velocidade do que da habilidade. No que toca a esta última virtude, a disposição sublinhou o desempenho de atacantes vistos como superdotados, os supercraques, capazes de suportar os pontapés dos defensores que os perseguem e de desconcertar as rígidas defesas com seus dribles que também primam mais pela velocidade do que pela habilidade.

De repente o futebol profissional planetário consagrou o quarto parágrafo do Manifesto Futurista de Marinetti: “Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova: a beleza de velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo… um automóvel rugidor, que correr sob metralha, é mais bonito do que a Vitória de Samotrácia”. Comparar, metaforicamente, os craques atuais a automóveis de corrida não é inteiramente descabido, embora se deva atualizar a imagem para carros da Fórmula I. E o preço a pagar desta condição jaz no parágrafo anterior do Manifesto: “Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco”. Neste mundo de agressivos, turbinados e milionários executivos da bola, um craque como Garrincha não teria e menor vez.

Seja como for, com mais ou menos identidades ou ídolos fugazes, as sucessivas formações do futebol o organizaram como o espaço de um combate, que se distribui pelos meios-campos (áreas de segurança), pelas grandes áreas (iminência de triunfo ou morte), as pequenas áreas (exaltação, pânico), as goleiras (penetração, ferida), até os pequenos quadriláteros das redes (poros de passagem que exalam um grito/suspiro para além dos limites do círculo do jogo, mas transpostos apenas simbolicamente). Antigamente, antes das redes sintéticas, se um chute mais potente rompia a rede, um estupor tomava conta do campo: era necessário recompô-la antes que o jogo recomeçasse, pois esta ruptura metaforizava o advento de um caos insuportável, rompendo o círculo trágico e cômico (não tragicômico) que um jogo representa. Depois de tudo isto, são bem-vindos os portões de saída do estádio, por onde a multidão se desafoga: para casa, que ninguém é de ferro. O esquecimento, a bebida, a tristeza ou a alegria acolhem os ex-oficiantes e ex-testemunhas do sagrado, e a promessa de que amanhã haverá trabalho e novas formas de alienação para todos acolhe os ânimos exauridos.

3.

O jogo é dirigido por um estrangeiro, um corpo viral: o juiz, auxiliado por sua corte, bandeirinhas, juiz auxiliar, e agora até uma televisão para dirimir dúvidas. Sacerdote (ou Sacerdota, que as mulheres também ocuparam este espaço) ele/ela pode fazer ou desfazer alegrias e suspenses com um silvo de serpente – o apito. O juiz é a Fatalidade e o Luto. É uma dobra no tempo compacto do jogo, tradicionalmente recoberta com uma vestimenta preta, embora hoje, nestes tempos televisivos e virtuais, ele possa se disfarçar com outras cores. O juiz é um forasteiro, um conjunto vazio na matemática precisa do jogo, é uma tangente na geometria do estádio: seu gestuário apenas aponta para onde a bola deve ir, para o centro, para lá, para cá, ele é um sinal de direção. No entanto, retire-se o juiz do jogo, e este vira uma ação entre amigos. Não é mais um combate. Embora se ganhe, se perca, não se morre nem se revive com isso. A presença da Fatalidade é essencial para o impacto emocional do jogo.

Quem entra em campo com a bola é sempre o juiz. Ele priva com o desejo, sem possui-lo. É um sacerdote laico, um asceta em tempo de paixões. O jogo ativa o modo do desejo; o juiz, o contra-modo da autoridade, a impor regras e condutas que disciplinem a viagem. De certa maneira, todo jogo se joga contra o juiz.

Quando um jogador burla o juiz, cometendo uma transgressão que ele não assinala, como no caso do famoso gol da mão de Deus cometido por Maradona na Copa de 1986, no México, contra a Inglaterra, um lado do estádio se compraz com a esperteza e vivacidade do “mau exemplo”, enquanto o outro vaia, condena e… inveja o feito. O futebol prevê que os lados possam se alternar, e isto faz parte do jogo. O prejudicado de hoje pode ser o beneficiado de amanhã.

As faltas são partes “necessárias” de um jogo. Sua punição incide mais sobre a inabilidade em cometê-las do que sobre a natureza da transgressão. Nos tempos anteriores a esta presença viral da televisão de apoio ao juiz, não era incomum este compensar o benefício injusto a um time com outro benefício mais adiante ao anteriormente prejudicado. O ato, se não estava de acordo com as regras, estava de acordo com a legitimidade do jogo, cujo tempo não é linear, é o tempo de uma permanente reposição.

O tempo compacto de um jogo se dá em termos de expectativa, satisfação para uns ou catástrofe para outros, e reposição. É bom lembrar que um empate sempre tem sabor de vitória para um time e de derrota para o outro. No tempo do jogo os eventos não transcorrem, eles se acumulam, se equilibram. O jogo executa um desenho de início aberto, pois não sabemos seu fim, mas que se transforma numa Fatalidade, pois uma vez transcorrido, ele é irrecorrível.

Um tempo só passa de fato onde há sombras que se deixam atravessar, como no cotidiano, no consumo ou na guerra. Embora invadido pela morbidez do consumismo desenfreado de hoje em dia, simbolizado pela transformação da outrora sagrada camiseta de um time em pequenos outdoors de empresas patrocinadoras, o futebol ainda guarda sua ponte com o sagrado, mesmo que este se apresente em ruínas.

Nos espaços sagrados o tempo acumula eventos: ele põe, dis-põe e re-põe o Universo todo o tempo o tempo todo. A única possibilidade de viver nesta malha, nesta rede intransponível, é a de jogar-se radicalmente, fazer do corpo profano – carne, músculos, ossos, suor, grito, palavrão – um pró-fauno, corpo re-imerso na natureza, sentindo o ritmo da necessidade e a presença íntima de uma forma da alteridade, do transformar-se em outro, deixar-se envolver pela sagração de um reino onde impera a fugaz superação da condição humana, de sua finitude.

O jogador priva, no gol realizado, na grande defesa que impede o gol, no passe sublime, com a fugaz sensação da imortalidade. Mas ali está o juiz, a implacável força do destino que tudo pode anular com seu – repito – silvo de serpente.

Por isto mesmo um jogo sem faltas, sem transgressões, é impensável, é uma aberração, tanto quanto um jogo absolutamente truncado pelo seu excesso, ou por sua degeneração em violência raivosa que sirva a outros fins que não o jogo. Nesta circunstância o combate degenera em carnificina, em correria, em que o juiz tem de jogar contra tudo e contra todos. Essa degeneração também se manifesta quando fica claro que o juiz está descaradamente favorecendo um time. Tudo se frustra. O Universo – sua “luz balão”, no belo dizer de João Cabral de Melo Neto – desaba.

4.

Cada equipe se concentra em possuir o gol do adversário, clímax em que gozo de vida e percepção da morte se confundem. Cada gol é um fim em si mesmo. Para chegar ali e penetrar aquele oco que o adversário guarda, como se fosse o sacerdote do Ramo de Ouro descrito por Sir James George Frazer em seu famoso livro homônimo, é necessário mineraliza-lo, fragmenta-lo, reduzi-lo a pó ou cinza. Essa redução se concentra na queda do arqueiro, que em geral acompanha o gol, ou em deixa-lo estatelado, sem movimentos, o que dá no mesmo. Mineralizar o adversário significa quebrar-lhe as defesas, e isto se consegue pelo avanço do conjunto e pelo drible individual. Driblar significa desequilibrar o adversário, guardando o próprio equilíbrio e o sentido do movimento. Avançar significa romper o sentido de conjunto da outra equipe, impondo o próprio sobre o espaço do campo. Um drible completo, que faz o adversário cair, é festejado como um gol, e assim é festejado. É um prenúncio de sua morte simbólica. Complementarmente, quando o goleiro faz uma defesa sensacional ou um zagueiro salva um gol certo sobre a linha fatal, corre uma admiração no estádio, mesmo entre os torcedores do outro time, pois faz parte do jogo reconhecer todas as manifestações de uma grande paixão.

Mesmo num jogo entre mulheres, possuir o gol do time adversário tem um sentido genital de celebração da fertilidade. É uma posse libidinal que lembra, remotamente, o coito permanente entre Urano, o Céu, e Gea, a Terra, na mitologia clássica, simbolizado na chuva.

Pode parecer paradoxal, esta posse de um oco (o gol) por outro oco (a bola) que o penetra, mas este paradoxo faz intervir, na relativa a-temporalidade da Natureza, que é sempre toda o tempo todo em sua semovência, a radical temporalidade humana. O oco da bola, revestido de couro ou agora de outro material sintético, é um mensageiro do trabalho, da mão humana, do cerco da Natureza pretendido pela presença da humanidade. Quando a bola entra no gol do adversário, ela se faz encarnação de um trabalho de conjunto, embora a crônica desportiva por vezes divinize apenas o goleador. Com ela, uma equipe inteira penetra um espaço resguardado: um gol é uma orgia. Comprova isto o fato de que, quando um gol ocorre, até mesmo o goleiro do time goleador comemora, pulando e até erguendo as mãos aos céus.

Esta observação sublinha a importância das redes, que um lugar comum de gosto duvidoso já chamou de “o véu da noiva”, metáfora um tanto ridícula, mas expressiva. Chegar às redes é partilhar uma plenitude universal. Fazer a bola perder-se entre traves sem redes pode ser ato festivo, mas não tem a graça sagrada de fazer balançar o imponderável.

Nas suas origens, o combate futebolístico excluía a presença feminina, muitas vezes até mesmo das arquibancadas dos estádios, hábito machista que o tempo vai ajudando a vencer. Mas por aí se vê que os primeiros passos do futebol foram dados sob o signo da exclusão. Uma exclusão externa: ausência das mulheres, pois futebol era “jogo para homem”, e o estádio era “espaço de homem”, com todas as suas grossuras. Outra exclusão interna: esse mundo de “machões” construía fratrias de identidades momentâneas e volúveis, onde estas se ocultavam sob o anonimato da multidão. Essas fratrias por vezes descabeçadas se perpetuam até hoje, pois os estádios permanecem vulneráveis a todos os tipos de exclusão: homofobia, misoginia (o preconceito identifica mulheres que jogam futebol, depreciativamente, como “sapatões” e outras palavras de igual quilate), racismo, regionalismos, nacionalismos, etc. E nos seus começos brasileiros o futebol era um desporto aristocrático, reservado a clubes burgueses e seus associados. Somente com o profissionalismo os jogadores oriundos das classes populares – entre eles os negros – puderam ocupar seu espaço dentro do campo, pois o salário pago dispensava o pertencimento à sociedade do clube.

5.

Mito, caráter, pensamento; melopeia, dicção, espetáculo: se o combate do futebol evoca a circularidade trágica do tempo, que repõe o recomeço, seja no caso de vitória ou de derrota, o jogo deve ter algo em comum com aquelas partes da tragédia descritas por Aristóteles em sua Poética.

A diferença é evidente: no futebol não há ficção, nem deve haver qualquer fábula elaborada de antemão (exceto no caso de acertos corruptos previamente estabelecidos). Há, isto sim, um sentido presente: escapar da derrota, da morte, através da vitória, derrotando o adversário. “Matar”, aqui, significa “neutralizar”, e é o contrário de “exterminar”. “Morrer”, aqui, implica “renascer”, é um transe de incorporação à memória. Ambos, vitorioso e derrotado, e lembro novamente que um empate tem gosto de vitória para uns e de derrota para outros, vivem uma perda relativa de identidade, abrindo-se para outra, pois tal é a condição do combate.

Mesmo no caso de rivalidade extremas, como no Gre-Nal gaúcho, no Fla-Flu carioca, no Palmeiras versus Corinthians em São Paulo, no Brasil versus Argentina, um jogo nunca repete os anteriores, pois cada embate é um marco zero. De nada adiante uma equipe ter mais vitórias do que a outra no passado, se ela perder aquele jogo que ali se disputa. O jogo imita (no sentido aristotélico do espelhamento criativo), com as formas do suor, do desejo, da garra e do grito, a plenitude da vida, da vida em sua plenitude, sempre disponível para se recompor da mineralização e das cinzas, como as fênix de antanho e as florestas ameaçadas de hoje.

Os carácteres (personas) em campo, embora tenham vidas fora das quatro linhas, e seguidas com avidez por seus fãs, dentro delas se transfiguram. Adquirem tons genéricos, para começar: o elegante equilibrado, o rompedor atrevido, o rápido astuto, o incansável armador, o maestro responsável, o malandro catimbeiro, o força bruta inabalável, o violento imprevisível, o displicente individualista, o obstinado irascível, o simples porém sincero e assim por diante.

Se usei aqui o masculino, é porque os carácteres femininos ainda estão no ponto de se definir. A galeria de tipos é inesgotável. Eles não “representam” coisa alguma, nem são personas inteiramente autônomas, nem são, como quer o lugar comum, fantasias das arquibancadas ou criaturas da mídia, embora tudo isto possa contribuir para sua construção.

Eles são emblemas em movimento. Um mesmo jogador pode até chegar a ser vários emblemas, conforme o momento do jogo, embora o mais comum seja que cada jogador tenha uma máscara (como na tragédia grega) que seja sua favorita, a cuja execução, como um tema musical, ele se dedique ao longo dos jogos. Pode até haver o caso em que o jogador se dedique a executar vários temas ou máscaras, como aconteceu com o Garrincha de 1958 e de 1962, que se tornou um verdadeiro jazzista em campo, tocando de tudo, driblando para todos os lados, cobrando faltas, armando jogadas, numa improvisação absoluta.

Um time é uma emblemática, uma pequena enciclopédia de comportamentos possíveis. Os jogadores são campos de força; os torcedores têm sua galeria de favoritos, mas eles admiram, de fato, o conjunto, o todo, sobretudo daquele seu time inesquecível, um memorável remetendo-o à ideia de uma totalidade fugaz que presenciou.

A observação atenta de uma partida desmente outro lugar comum preconceituoso, qual seja, o de que os jogadores “pensam com os pés”. Como qualquer outra pessoa, o jogador pensa sempre de corpo inteiro, da cabeça aos pés e vice-versa. Os jogadores encarnam este fato primordial da humanidade que é a possibilidade de ampliar-se a visão pondo-se de pé. No caso do goleiro, que joga primordialmente com as mãos, estas fazem-se asas, pois ele voa. Quando o adversário marca um gol, quase sempre o goleiro cai; seu gestus brechtiano de pôr-se em pé simboliza a rearticulação do time inteiro, que recompõe seu corpo.

A chave do comportamento destes jogadores emblemáticos é também sua abertura para a ubiquidade. Seja em que formação tática for, o sucesso de um ataque depende da criação de “espaços vazios”, desarticulando o sistema defensivo do adversário. A percepção destes espaços define a “visão de jogo”, a capacidade de lançar a bola ou de lançar-se ali onde o jogo ainda não é mas logo vai ser. Os jogadores, assim, vencem o tempo, trocam entre si mensagens oraculares que também podem ser decifradas pelo adversário: a emblemática do futebol é total, ela abrange os dois times na mesma coreografia, que é a de momentaneamente vencer o tempo, pois derrotar o adversário implica decifrar-lhe os oráculos, desencantar o enigma, pois só se derrota aquilo que se conhece.

Dois times se combatem através dos gritos das torcidas, do esforço de seus jogadores e da produção técnica de seus engenheiros que agora, além do técnico e do preparador físico, envolve de tudo, de nutricionistas, passando por psicólogos, até preparadores financeiros. Uma equipe, portanto, constrói um repertório de processos e um modo peculiar de captar a força, a resistência e até a malícia de seus correligionários, dentro e fora do campo. Essa reserva, que envolve desde a disponibilidade da libido coletiva, desde a garra em campo, até o pesado mundo das finanças, materializado, em campo, na folha de pagamento dos jogadores, forma o pensamento de uma equipe, definindo a espinha dorsal e as fronteiras do seu sistema de valores, expondo um “desenho” característico seu, uma forma de proceder, que se atualiza a cada jogo.

Este desenho tem raízes ou ramos que vão para fora do estádio, mas no jogo só conta aquilo que, como pensamento em ação (se o contexto fosse outro, eu diria praxis), traduz sua capacidade de driblar a mineralização, de vencer a morte, que é a derrota. Mas a morte pode também imiscuir-se no jogo através do modo maníaco da euforia, da autoconfiança excessiva. Para saborear de fato uma vitória é necessário não apenas rearticular-se depois de um gol sofrido, ou de um falhado que seria a seu favor, mas também saber recompor-se depois de cada gol feito, ou depois de cada vitória conseguida. Também se morre de euforia, e algumas catástrofes históricas dão-nos bons exemplos disto. Veja-se a derrota histórica da equipe brasileira no Maracanã, em 1950, diante dos uruguaios. Ou a derrota do mesmo Brasil em Sarriá, na Espanha, em 1982: a seleção brasileira empatara o jogo, o que lhe bastava para a classificação, mas ao invés de concentrar-se para, em primeiro lugar, manter o resultado, ela continuou jogando “aberto” de imediato, tornando-se vulnerável.

Essas catástrofes são depoimentos sobre uma “falta de energia”, de pensamento. Nas copas de 1974 e 1978 a Holanda foi vítima desta síndrome; depois de engolirem meio mundo em seu então inovador Carrossel, acabou derrotada por equipes menos hábeis, mas mais concentradas, a saber, a Alemanha e a Argentina. O mesmo aconteceu com a Hungria de Puskas em 1954, diante da Alemanha de Fritz Walter. Um último exemplo, que me é muito caro: em 2006, na final do Campeonato Mundial de Clubes, depois de uma vitória acachapante (4 a 0) sobre o América do México, o esmagador Barcelona enfrentou o “obscuro” (para os europeus) Internacional de Porto Alegre, na final. Como salientou um dos jogadores do Inter, em entrevista posterior, um mês da folha de pagamento do Barcelona deveria superar a folha anual do time gaúcho.

Não se pode aceitar que o Barcelona desconhecesse o Internacional; afinal, um de seus grandes craques, Ronaldinho Gaúcho, vinha da mesma Porto Alegre. Mas o fato é que, em campo, o Barcelona desconheceu o adversário, e entrou como se vencedor fosse, por antecipação. Enquanto isto, o time do Inter estudara o jogo do Barcelona, não só como eles ganhavam jogos, mas principalmente como perdiam (o DVD sobre o jogo, Gigante, direção de Gustavo Spolidoro e roteiro de Luis Augusto Fischer, é eloquente a este respeito). Não deu outra: só se derrota aquilo que se conhece, e o Inter ganhou de 1 a 0, com um gol marcado aos 36 minutos do segundo tempo, do modo como o Barcelona cedia espaço para gols, sofrendo um contra-ataque fulminante, com seus zagueiros recuando ao invés de dar combate no meio do campo. O pensamento de uma equipe derrotou a leviandade dispersiva da outra. Ao contrário do que diria o lugar-comum, deu a lógica em campo.

Jogar num estádio vazio pode ser deprimente, porque ali falta o canto, a melopeia. No futebol o canto é coral, e sua presença é tão forte que durante muito tempo programas de TV, ao reproduzirem os gols de uma partida, encenavam também gravações simulando uma torcida. Essas gravações chegaram a ser utilizadas em alguns dos jogos sem público, nos tempos de pandemia que ora vivemos, como estímulo aos jogadores.

Na Grécia antiga o coro ocupava o centro geométrico do anfiteatro, entre a arquibancada e o palco. No rito do futebol o coro oficiante fica no círculo externo, formando um compacto não homogêneo, porque dividido, que define o campo, suas quatro linhas, como um centro. No futebol não há propriamente espectadores, como no teatro moderno, fantasmas passivos que recebem uma mensagem. Há libido em movimento, corpo e canto, presença agônica e voz apaixonada, esforço e estertor. No futebol os torcedores erram com os que estão errando, acertam com os que acertam, se desesperam com os que se desesperam, comemoram com os que comemoram, choram e riem com os que choram e riem; é Stanislavsky ao cubo, não há propriamente espaço para qualquer “distanciamento crítico”.

A “observação mais serena”, que às vezes se exibe nas tribunas, nas cadeiras cativas, nos camarotes (pois o espaço do coro espelha uma sociedade de classes) não tem nada a ver com “distanciamento crítico”. Antes, é ostentação de classe. Intelectuais que desprezam o “torcer” e privilegiam “o espetáculo” apenas reivindicam para si uma faceta do mito de Narciso. No futebol a observação crítica e mesmo a ironia vêm com a paixão, não contra ela, nem apesar dela. Comentaristas “objetivos” mal conseguem disfarçar seus pendores pré-definidos. Ironia (e ubiquidade) é Pelé driblar o goleiro uruguaio Mazurkiewicz, na Copa de 1970, sem tocar na bola. Distanciamento crítico é uma torcida vaiar seu time porque joga mal, mesmo ganhando.

O canto, no estádio, cria o compacto de um tempo ritual, em que todos permanecem profundamente imersos. O canto circunda a situação dramática comum: vencer, perder, morrer, renascer, viver todo tempo o tempo todo, agora, sempre, até que o combate transfigure em dança os vitoriosos e os derrotados em estátuas de melancolia.

Um dos segredos do teatro reside na invulgaridade da sua dicção. No teatro antigo o verso articulava a gravidade do personagem trágico ou a graça do cômico. Nos tempos modernos, a prosa irônica, deslizando ambiguidades entre os amorfos do cotidiano, faz dos personagens mais humildes e simples autênticos malabaristas diante do caos, como Vladimir e Estragon de Esperando Godot.

A prosa dos estádios – o zunzum cortado pelos gritos, pelas farpas-palavrão, pelas pancadas secas dos pés na bola – capta, analogamente, esta invulgaridade da prosa artística moderna, pela instauração de um perene ponto de vista múltiplo, semovente, dissoluto, entrecortado, ubíquo como o jogador. Nos estádios, a dispersão das vozes cria uma paisagem animada pela multiplicidade da presença coletiva. Essa paisagem é o oposto de uma natureza morta. A mídia tenta espelhar – palidamente, quase sempre – essa multiplicidade da vida concentrada, através da multiplicação de seus pontos de vista: narração, comentário, entrevista, variação nos ângulos de que se pode rever uma jogada, com replay em câmera lenta no caso da TV.

No estádio, todos espelham em si aquele oco do desejo que corre o campo na forma de uma bola encourada ou encapsulada em material sintético: são gargantas que ali estão, a comparar-se e a disputar o silêncio noturno iluminado pelos holofotes, como se fossem estrelas siderais baixando à Terra, ou a plenitude solar; ou ainda o fértil desabar das chuvas.

O “gol” – aquele derrame de energias represadas – nasce nas gargantas vitoriosas num grito uníssono que de fato mineraliza o adversário até nas arquibancadas, reduzindo-o ao silêncio. Depois de nascer na garganta, no “g” gutural, ele enche o espaço com seu grito redondo e vai pousar na raiz dos dentes, naquele “l” final, como a bola, depois de balançar a rede, vai descansar no gramado. A dicção do “gol” é que o faz ser a voz do fugaz absoluto que, de repente, toma de assalto quem já quase agonizava de desejo, como tantas vezes são os gritos ou gemidos que fazem dois corpos amantes compartilharem seu prazer.

O futebol quebra a urbanidade com que convive. Ele cria um espaço em que o profano se ritualiza em sagrado, uma compactação dos gestos de nascer e morrer a cada passo. Em seu rito, o futebol evoca presenças – terra, sol, vento, suor – de uma originalidade arcaica e de uma história agropastoril por entre rasgos urbanos, por mais que a publicidade e a mídia queiram reduzi-lo a uma profusão de rótulos e carimbos virtuais.

Nos antigos teatros e nos antigos ritos as nuvens, o sol, a terra, a água ali estavam, deidades passíveis de chamado. No espaço do futebol, por mais que os torcedores rezem em todas as religiões, não há mais deidades a invocar, a não ser aquelas que correm encravadas nos corpos dos jogadores esfalfados. Por isto mesmo o futebol torna-se um espetáculo peculiar, pois não há nele aquele “terceiro olhar” que presencia o dramático. Todo mundo está imerso no jogo. Vale a máxima invocada por Guimarães Rosa: Deus mesmo, se invocado num estádio, quando vier, “que venha armado”. Como dizia um locutor na Copa de 1958, depois que o Brasil tivera um gol não marcado, e a seguir marcara outro: “Deus não joga, mas fiscaliza”. Num estádio, até Deus toma partido.

Ainda assim há uma dramaturgia, que vai se realizando à medida em que o tempo corre: imaginemos uma peça de teatro onde os espectadores se dividam em dois partidos e torçam por este ou aquele personagem, não se sabendo a que final se chegará. Há uma elaboração corpórea desta dramaturgia que, findo o jogo, poderá ser narrada de diferentes maneiras, de acordo com as simpatias e antipatias dos narradores.

6.

O jogo de futebol não “representa” nada. Por mais que os estádios, transformados em “arenas” procurem se isolar do mundo ao redor, o jogo aciona um esforço comum de convivência com e dentro da Natureza. Espaço em que o lazer de uns se confunde com o “ganhar a vida” de outros, o futebol torna-se a imagem de um “anti-trabalho”.

Primeiro, ao contrário do que afirma outro lugar-comum, o jogo desaliena o esforço, num fazer de emoções que se dão de imediato, sem qualquer ilusão de troca “para depois”. O futebol ordena corações, mentes e corpos, transformados, por alquimias do suor, em vetores de harmonia e prazer, embora isto possa incluir as dores dos trancos e pancadas inevitáveis.

Fora das quatro linhas, os jogadores, mesmo os melhor pagos, são escravos modernos, bem nutridos como os antigos gladiadores. São escravos de si mesmos, de seus empresários, são “negociáveis”, comprados e vendidos a peso de ouro, muitas vezes. Dentro do campo, esta escravaria abastada se transforma em corpos alados, magnéticos, que se arremessam pelo tempo, criando presenças mágicas onde só deveria haver, pela lógica dos lucros, o consumo de uma diversão hipócrita. Esta hipocrisia não desaparece nem esmorece: a cartolagem, as negociatas, os contratos miliardários se acumulam ao redor dos estádios, penetram-lhe as entranhas, como roedores que devoram um petisco.

Mas sem a magia alquímica do jogo tudo isto se esvaziaria e os milhões em vista desapareceriam em fumaça destituída de valor. Assim o futebol cria um fetichismo da mercadoria ao revés: até o pontapé inicial que abre o jogo, os jogadores são mercadorias avaliadas por seu valor-de-troca; começado o embate, as mercadorias se transformam em valores-de-uso em ação, exibindo toda a maestria de suas qualidades e os problemas de suas precariedades.

O futebol faz do sentido do conjunto um desafio e uma aventura da paixão humana, aqui alegre, ali melancólica. Decifrar o adversário para não ser devorado por ele é o moto de todo o jogo: sobreviver, entre o pânico e a euforia, o terror e a crueldade, a jura dei vingança e o travo do prazer. Como não há deidades neste ofício, também não há compaixão. O futebol é o reino da necessidade, é rigoroso, metódico, recompensador mesmo na derrota, como deveria ser o trabalho, se este não fora o que é.

No cotidiano a sociedade capitalista imperante, que engloba o futebol, não “cria riquezas”, ela as devora, pois estas são criadas contra ela e apesar dela. Esta sociedade hoje dominada por individualismos galopantes cria fantasmagorias, ilusões, fetiches e tanto seus produtores como consumidores são recobertos por suas sombras. As fantasmagorias mais bem-acabadas são as ideologias dominantes que pregam a inevitabilidade da lógica de que para uns poucos há sempre mais a ganhar, enquanto para a imensa maioria resta a compensação das sobras do banquete. Neste mundo alienado, o trabalho é a incorporação repetitiva da catástrofe. Nesta terra plana e plena de ilusões o futebol é uma fuga sim, mas fuga para o único “real” possível, o “real” de um fragmento que se subtrai do trem da inexistência.

As ideologias que se pretendem hegemônicas postulam o aproveitamento do esporte para melhor consolidarem sua hegemonia, para organizar sua contínua produção de fetiches. A cereja deste bolo, pelo seu alcance planetário, pela sua mescla de individualismo e coletividade, é o futebol. Mas no lúdico algo sempre termina por escapar a esta imposição da ordem: no caso do futebol esse algo é um saber coletivo do corpo e uma ética do desejo. Será assim em toda e qualquer prática desportiva? Pode ser. Mas, nenhuma outra, pelo menos do final do século XIX até hoje, teve o alcance do futebol. Graças a este alcance, junto com os Jogos Olímpicos, evocando a passagem de um mundo pré-industrial para outro densa e velozmente urbanizado, o futebol estabeleceu uma espécie de “governança” do mundo desportivo, gerindo desde investimentos bilionários até os mais valiosos e pequenos sonhos infantis.

7.

Já escrevi antes que o futebol cria fratrias, e que estas podem tornar-se descabeçadas e campo fértil para todo tipo de discriminação e preconceito. Mas é verdade que criam um campo favorável para o senso de reciprocidade. No jogo coletivo do futebol, mais do que em outros esportes, como o basquete e o vôlei (descarto aqui esportes que têm presença nula ou rarefeita no Brasil, como o futebol americano, o rugby e o hockey, que seriam motivos para outra análise), a presença do adversário faz parte desta reciprocidade imediata, porque o futebol instaura a necessidade do corpo-a-corpo. E o corpo-a-corpo instaura a necessidade do respeito pelo corpo alheio. Este respeito se materializa quando os jogadores de uma equipe jogam a bola fora para que um jogador machucado da outra equipe seja atendido, e quando, na sequência, esta devolve a posse de bola àquela.

Porém, por vezes, a estupidez impera num estádio. A violência substitui a habilidade, a velocidade dentro do campo, ou o canto guerreiro nas arquibancadas, se nelas deságua a pancadaria. Aí imperam o desespero e a lei do linchamento. São conhecidas as cenas de “perseguição” a um craque, para neutraliza-lo no jogo, lesionando-o, como aconteceu com Pelé na Copa de 1966. Ou agressões mortíferas, como a dos “hooligans” britânicos contra torcedores italianos, na Bélgica, em 1985, em que mais de 30 fãs do Juventus pereceram.

O combate corpo-a-corpo desaparece, dando lugar à guerra. A guerra é sempre uma manifestação de poder, a começar pelo poder das frustrações acumuladas, levando até ao poder das modernas idolatrias laicas: os nacionalismos xenófobos, os menosprezos de raça, as ânsias de opulência imediata. No momento em que a guerra invade um estádio, com suas sombras e fetiches, passa a imperar o sentimento de extermínio do adversário, o que é diferente dos xingamentos ocasionais, das vaias, das jogadas ríspidas ou faltas dentro do campo. Não há energia nem libido, substituídas pela crispação e pelo amargor; não há desejo de vitória, substituído pela sede de poder.

A compactação do tempo instaurada pelo futebol é semelhante a uma panela de pressão, em que seres humanos se transfiguram no que o poeta quebequense Gaston Miron chamou de “as bestas-feras da esperança” (lembrem-se das 11 feras do João Saldanha), re-descobrindo a força das paixões. Se no estádio, pela bebida ou pela eclosão de idolatrias entorpecentes, derroga-se a esperança do bom combate, que faz o encanto do jogo, ficam apenas as “bestas-feras”, carregadas por um sentimento de pânico assassino. Os torcedores e/ou os jogadores transformam-se em soldados, e as camisetas e bandeiras tornam-se signos de uma vontade de extermínio, como é usual acontecer nos campos de concentração.

8.

Num passado não tão remoto, e que agora ameaça renascer, como um Drácula extemporâneo, vários países da América do Sul foram assolados e devastados espiritualmente por ditaduras de diferentes estilos, mas com o traço comum do exibicionismo do Poder chegar aos estádios de futebol e à tentativa de sua manipulação.

Quando este Poder comparecia ao estádio, visava transformar o jogo que se oficiava em espetáculo para ele, Poder, e fazer-se assim ele mesmo um supra-espetáculo. Tal manifestação não se restringia apenas à Tribuna de Honra, podia invadir o próprio campo. Lembro-me, em particular, de um jogo entre Internacional e Corinthians, em 1976, no estádio do Morumbi. A Polícia Militar estabeleceu um círculo de policiais no gramado, acompanhados, cada um, por um cão pastor. Quando as equipes entraram em campo, e depois nos momentos de alta tensão, quando o estádio, literalmente tomado, tremia de som e fúria, a cachorrada acoava: era a Voz do Poder.

Mas as tiranias de opereta da nossa América, hoje revivida pelo Usurpador do Palácio do Planalto a partir de 2019, ao invadirem os estádios com seu séquito de bajuladores (o que pode incluir as mídias), exigem deferências, palmas, lisonjas, abraços. O Poder aí deseja mostrar-se “igual ao povo”, embora distinto; capaz de “divertir-se” em meio a uma suposta austeridade de cunho militar; “humano”, embora hermético.

Esta exibição não consegue disfarçar a sensação de estarmos diante de um domador de fancaria, uma carcaça frágil manejando um fantoche gigantesco, diante da poderosa fera, aquele “Povão” que o apavora em pesadelos. O Poder identifica no “Povo” um ruído que lhe atrapalha o funcionamento, e assim tenta neutraliza-lo, organizando-o em aplauso contínuo, crendo levar em suas veias o caráter mágico de conseguir aplacar a fúria dos elementos e a “natureza bruta” de seu majestoso adversário. O Poder obtém dividendos desta sua invasão. Deferências nunca são neutras, mas convém não esquecer que muitas vezes o aplauso obtido é o reconhecimento expresso de que, sem que aquele Chato tome assento e se sinta instalado, a partida não começa seu festival de pirotécnicas essências.

De qualquer modo, em matéria de futebol, estádios e agora transmissões em espaços virtuais, o poder de fato está em outras mãos – na cartolagem, nas FIFAS, Conmebóis, UEFAS… Particularmente na UEFA, a União Europeia de Futebol, e seus arredores.

Diz mais um lugar-comum que o futebol é uma metáfora do capitalismo. Discordo. Ele é o capitalismo triunfante. Tem uma peculiaridade: se o hegemon capitalista reside nos Estados Unidos, o hegemon do futebol permanece na Europa. Assim como o Vale do Silício, da Califórnia, chupa inteligências do mundo inteiro, o futebol europeu, herdeiro de séculos de colonialismo, chupa craques da América Latina e da África, domesticando-os para seu futebol terraplana, sem arestas, onde gigantes como Maradona, Didi, Pelé, Cruyff, Kempes, Beckenbauer, Gordon Banks, Yashin, Schroiff, Fritz Walter, Puskas, Garrincha, não teriam mais vez. De vez em quando desponta um Messi da vida; o resto é Neymar.

9.

O ensaísta tem a oportunidade e o dever da subjetividade. É a marca do gênero. Não fujo dela.

Ao meu olhar, o futebol declina, no Brasil e no mundo: é o crepúsculo sem deuses.

No Brasil o futebol reinou absoluto entre as Grandes Guerras e a Guerra Fria, durante a euforia populista e o primeiro luto depressivo da Ditadura de 64. Nestes confins da Sulamérica desenhava-se, e meio à permanente tragédia da ocupação e da usurpação da terra e suas benesses pelos Conquistadores de fora ou de dentro, o crescimento de uma urbanidade moderna, ainda que precária e cinturada de miséria. Cresceu uma luta democrática no campo. E o futebol acompanhava, mesmo que metaforicamente, estas lutas. Porque o futebol tem uma chama igualitária.

Ressalvadas as pressões psicológicas captadas sobretudo pela mídia, o futebol é de fato um reino onde a lei vale para todos, para o craque ou para seu marcador mais humilde. O futebol encarna de fato uma meritocracia sem herdeiros nem heranças: por mais qualificado historicamente que seja, ou um time se prepara e vence aquele jogo, ou ele morde o pó da derrota. Volto a lembrar o já citado caso da decisão do mundial interclubes de 2006, Barcelona e seus milhões x Internacional e seus milhares. Parece que os milhões do clube catalão mais atrapalharam do que ajudaram.

Apesar dos impulsos regressivos e violentos que hoje imperam no Brasil e no mundo, o fato é que, em média, somos menos presos a patriarcalismos, a tendências homofóbicas, a misoginias, a racismos disfarçados ou não, etc. Tanto é assim que os preconceituosos do mundo se esfalfam hoje para reverter estas conquistas civilizatórias. Somos menos tendentes a virilidades de combate do que éramos há 70 ou 80 anos atrás.

Ao longo do século XX os pés, mais do que as mãos, foram os grandes personagens da história, tanto devido às migrações forçadas (hoje elas continuam existindo, mas muitas vezes se fazem de barco, no Mediterrâneo, apesar das marchas na América Central em direção aos Estados Unidos) quanto às marcas da ocupação militar, como no caso do passo de ganso característico da Wehrmacht nazista. Nem tanto tudo mudou, mas a eclosão urbana, com o telefone, a televisão, a máquina de escrever e depois o computador e os celulares da vida impuseram uma liturgia das mãos no imaginário ao invés da elegia dos pés. Fabiano, Sinhá Vitória e os filhos marchavam do sertão para a cidade grande; hoje os MSTs da vida ficam e se afincam no campo: plantam, ao invés de marcharem.

A virilidade desembestada domestica-se e a feminilidade impõe sua presença: atesta-o a violência com que as mentalidades machistas ainda reagem a esta circunstância. Talvez a irrupção do vôlei ilustra estas novas marcas, com aquele pipocar da bola de um lado para outro de uma rede intocável e suspensa, naqueles campos que não se invadem numa disputa em que a concentração psicológica e a resistência espiritual pesam tanto quanto ou mais do que a solidez física.

Por outro lado, o capitalismo triunfante tudo dessacralizou, deixando livres apenas algumas nesgas de passagem para a vivência do sagrado (que é oposto das religiões de aluguel) e solene. No futebol ainda se vislumbram algumas delas, com sua magia capaz de descortinar verdadeiros estádios num jogo com tampinhas de garrafa num corredor de edifício, ou com bola de meias de nylon numa sala improvisada, num jogo de futebol de mesa ou de botão, de pebolim, de fingerball, embora isto se torne cada vez mais raro. Numa paisagem em que as sombras do consumo avassalam cada vez mais as camisetas sagradas e os campos consagrados, confesso que, ao meu olhar, o futebol ainda governa; mas não reina mais.

*Flávio Aguiar, jornalista e escritor, é professor aposentado de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Crônicas do mundo ao revés (Boitempo).

Versão corrigida, ampliada e atualizada do ensaio publicado no livro Cultura Brasileira: temas e situações, organizado por Alfredo Bosi. São Paulo: Ática, 1986.