Por ANSELM JAPPE*

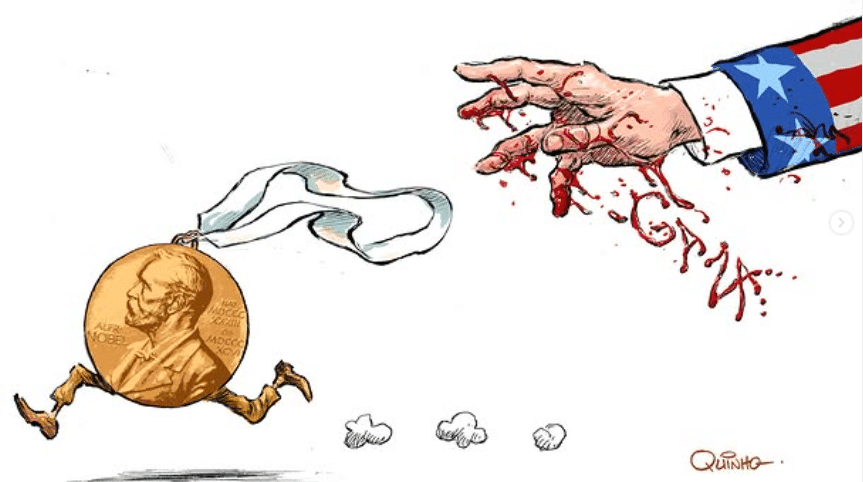

Vale mais a pena embelezar o mundo que o desfigurar em nome do crescimento e da economia

O concreto é cada vez mais malvisto. Apenas nos últimos meses, assistimos à concretagem do acesso à Acrópoles, em Atenas, que suscitou uma tempestade de protestos indignados pelo mundo inteiro, ao colapso de uma estação de metrô no México e, pouco tempo depois, de um edifício de doze andares em Miami, acumulando mais de uma centena de mortos. Todos estes acontecimentos continuaram a colocar o concreto no centro das atenções.

As 59 usinas de concreto da região parisiense, assim como a poluição e os transtornos que elas provocam, foram objeto de uma pesquisa detalhada, realizada pelo jornal Médiapart, que aferiu os efeitos das usinas de cimento situadas às margens do Sena, assim como da construção do novo metrô Grand Paris. As numerosas ocupações de terra promovidas por toda a França pelos movimentos Les soulèvements de la terre [Os levantes da terra] e Extinction Rebellion tiveram como alvos principais as zonas destinadas à concretagem. Atos não-violentos de sabotagem contra as usinas de cimento do grupo Lafarge Holcim aconteceram, no final de junho, em Gennevilliers, às portas de Paris.

Aparentemente, o concreto está longe de ser tão nocivo quanto o petróleo, o plástico, os pesticidas ou os hormônios injetados na carne, para não falar do amianto ou da energia nuclear. Afinal, trata-se apenas de areia, água, calcário e cascalho, aos quais une-se o aço para produzir concreto armado, seu uso mais frequente. O problema não está nas propriedades do concreto enquanto tais, mas no fato de que este é o material mais utilizado sobre a terra. Devido às altas temperaturas necessárias para a sua fabricação, o concreto contribui com o aquecimento global, assim como pode causar doenças respiratórias.

A extração de areia destrói ecossistemas por todo o mundo e afeta as populações locais. A concretagem massiva dos solos provoca inundações e, nas cidades, cria bolhas de calor. A reciclagem de seus dejetos é custosa, e os restos frequentemente terminam despejados na natureza. Por fim, o concreto incita construtores pouco escrupulosos a utilizar uma mistura sobrecarregada de areia, proporcionando edificações que colapsam com facilidade.

Há algumas décadas, o concreto armado tem se aproximado rapidamente do fim de sua carreira e passa a requerer manutenções onerosas, frequentemente evitadas pelos responsáveis, com consequências muitas vezes catastróficas, como o colapso da Ponte Morandi, em Gênes, no ano de 2018.

São problemas de ordem técnica e material. Para que sejam remediados, alternativas ao concreto são frequentemente evocadas, como a recente construção de um conjunto residencial à base de pedra lascada na Suíça, o uso da argila, o desenvolvimento do “concreto verde” que, segundo seus promotores, emite menos CO2 em sua fabricação etc. De fato, nenhuma consideração acerca do futuro da habitação pode fugir da questão dos “materiais”, tão visivelmente negligenciada pelas gerações de arquitetos e urbanistas “progressistas”. Ainda assim, seria igualmente falso reduzir a questão da habitação a apenas seus materiais e querer dar continuidade à arquitetura moderna, agora com materiais “ecológicos” – isso seria a enésima forma de greenwashing.

Na verdade, não é possível condenar o concreto armado sem criticar a arquitetura dita moderna, isto é, aquela de desde aproximadamente os anos 1930, – e vice-versa. Dar continuidade às formas arquitetônicas da época industrial, modificando apenas o seu material, não seria uma ruptura suficientemente forte. O concreto simplesmente possibilitou uma forma de se construir cujas origens são essencialmente sociais e culturais.

Ele foi o fator central da homogeneização das habitações por todo o mundo: a fusão de estilos de construção tradicionais, que se diferenciavam de um local para o outro, sempre adaptados ao contexto e construídos com materiais locais, foi substituída por um único material que desvaloriza os saberes antigos em prol de uma cadeia industrial e de uma forma de emprego fundada na separação estrita entre a “cabeça” (o arquiteto, o engenheiro, que aplica suas regras ou suas manias) e as “mãos”, reduzidas ao nível de executoras desqualificadas.

Esta redução do lugar no qual o ser humano se estabelece no mundo – sua moradia – a uma mercadoria industrial não se deve apenas ao concreto – outros materiais tiveram um papel igualmente importante, especialmente os tijolos de alvenaria. Mas ela dificilmente teria acontecido sem o concreto armado. Este último é a materialização perfeita da lógica do valor mercantil e, portanto, do dinheiro: pura quantidade sem qualidade, apagamento de qualquer particularidade em favor de uma substância sempre igual e cega às diferenças dos sujeitos que a manuseiam.

Para entender isso com maior clareza, retomemos dois autores franceses que, à primeira vista, não têm muito em comum: Paul Valéry e Guy Debord. O representante supremo da cultura burguesa em seu apogeu e o revolucionário iconoclasta.

Em Eupalinos ou o arquiteto,[i] uma imitação dos diálogos de Platão escrita em 1921, Paul Valéry exclama: “Dize-me (pois és tão sensível aos efeitos da arquitetura), ao passear por esta cidade, observaste que, dentre os edifícios que a compõem, uns são mudos; outros falam; e outros enfim, mais raros, cantam? Não é sua destinação, nem sua aparência geral que os animam a tal ponto, ou que os reduzem ao silêncio. Isso tem a ver com o talento do construtor, ou então com os favores das Musas. (…) Edifícios que não falam, nem cantam, merecem apenas desdém; são coisas mortas, inferiores na hierarquia, aos montões de pedra vomitados pelas carroças dos empreiteiros e que divertem, ao menos, o olho sagaz, pela ordem acidental que adquirem em sua queda”.

Paul Valéry sublinha, então, o papel central do arquiteto criador, cuja forma de trabalhar é descrita da seguinte maneira: Eupalinos “nada negligenciava. Prescrevia o corte das tábuas no veio da madeira, a fim de que, interpostas entre a alvenaria e as vigas que nelas se apoiassem, impedissem a umidade de penetrar nas fibras, embebendo-as e apodrecendo-as. Prestava a mesma atenção a todos os pontos sensíveis do edifício. Dir-se-ia tratar-se de seu próprio corpo. Durante o trabalho da construção, raramente afastava-se do canteiro. Conhecia todas as suas pedras. (…) Mas todas essas delicadezas, ordenadas à duração do edifício, em nada se comparavam àquelas reservadas à elaboração das emoções e vibrações na alma do futuro contemplador de sua obra”, que, Valéry explica, “diante de massa sutilmente alijada de seu peso, e de aparência tão simples, o mortal não percebia estar sendo conduzido a uma espécie de felicidade, graças a curvaturas insensíveis, a ínfimas e poderosas inflexões, a sutis combinações do regular e do irregular que ele havia introduzido e escondido, tornando-as tão imperiosas quanto eram indefiníveis”.

Paul Valéry descreveu com uma fineza notável as qualidades necessárias para se tornar um bom arquiteto (e poderíamos imaginar os starchitects, como Jean Nouvel ou Frank Gehry, não deixando de maneira alguma o campo de obras e conhecendo todas as pedras como se fossem seus próprios corpos?). Podemos apenas questionar a forma com que Paul Valéry identifica esta arte de construir exclusivamente com o “talento do construtor, ou então com os favores das Musas”, alinhando-se à valorização excessiva do “gênio solitário”, tão típica do culto burguês das artes, da qual Paul Valéry era um de seus sacerdotes.

As arquiteturas de que falamos aqui são, principalmente, criações coletivas, o resultado de uma tradição cuja origem não podemos jamais elucidar e que não possuem “inventor”, mas são geralmente o produto de diversas gerações, senão de séculos ou mais. Suas qualidades materiais e espirituais, bem descritas por Paul Valéry, ultrapassam as mais altas qualidades que o mais dotado dos indivíduos, tomado isoladamente, jamais poderia ter. A arquitetura dos Cinque Terre, na Itália, as vilas trogloditas da Capadócia, os antigos celeiros no Magreb e a arquitetura cicládica não são produtos do favor das Musas, mas do inconsciente coletivo que também criou as línguas, as culinárias e os sistemas de classificação.

Estas arquiteturas não correspondem apenas a critérios utilitários e não servem apenas a “possuir um teto”. Na história, apenas o capitalismo foi pobre o suficiente para proclamar o “abrigo” como finalidade soberana, e frequentemente única, da arte de construir. Em todas as outras civilizações, utilizava-se muito mais recursos e energias na parte que ultrapassava a finalidade utilitária. Chamar esta parte de “ornamento” ou de “representações simbólicas” da ordem social e da ordem cósmica seria redutor demais. Encontramos, aqui, igualmente um aspecto lúdico, uma apropriação festiva do mundo, o preparo de uma cena para uma vida social sob a insígnia das paixões.

Podemos, então, estabelecer uma aproximação – um tanto surpreendente, em primeira vista – com a “psicogeografia” proposta nos anos 1950, em Paris, pela Internacional Letrista. Esta pequena vanguarda artístico-política nascida, sob o impulso de Guy Debord, como um prolongamento do surrealismo das origens, na sequência daria lugar à Internacional situacionista. Um de seus interesses principais era a exploração do meio urbano, sua apropriação lúdica, para vivenciar a decoração física do ponto de vista de seus efeitos sobre as “paixões” individuais e coletivas, e não de seu aspecto utilitário (trabalho, família).

O labirinto era então celebrado como a figura de um espaço social capaz de transformar a vida em uma aventura poética permanente: assim, uma nova vida e um novo urbanismo se pressupunham reciprocamente. Dado que as construções existentes se devem quase todas à sociedade burguesa e, portanto, apenas podem ser “ressignificadas” por “jogos superiores” de uma maneira limitada, é preciso inventar casas e cidades de um novo gênero, aptas a estimular a “construção de situações”: este seria o “urbanismo unitário”, como combinação da arquitetura e das artes.

Este urbanismo, todavia, jamais se concretizou, e até chegou a se confundir com a (breve) adesão dos situacionistas, nos anos 1960, à Nova Babilônia do arquiteto holandês Constant Anton Nieuwenhuys. Seu projeto de uma cidade “utópica” foi rapidamente rejeitado por Guy Debord como “tecnocrático”. A busca por um urbanismo poético e lúdico se viu então abandonada pelos situacionistas em prol de uma crítica bastante lúcida dos novos horrores urbanísticos dos anos 1960.

Em 1956, Guy Debord declarou que “sabemos que as formas materiais das sociedades, a estrutura das cidades, traduzem a ordem das preocupações que lhes são próprias. E, se os templos, mais do que as leis escritas, foram o meio de se traduzir a representação do mundo que uma coletividade historicamente definida pôde formar, resta construir monumentos que exprimam, com nosso ateísmo, os novos valores de um novo modo de vida, cuja vitória é certa. (…) É preciso compreender que tudo o que agora pode ser feito, no urbanismo, na arquitetura ou em outros âmbitos, terá um custo apenas enquanto não tivermos respondido a esta questão acerca do estilo de vida, e respondido adequadamente. Não é preciso ir muito à fundo para condenar a arquitetura de Firmin Le Corbusier, que deseja fundar uma harmonia definitiva a partir de um estilo de vida cristão e capitalista, imprudentemente considerado como imutável”.[ii]

Mas, mesmo se a obra de Le Corbusier está “fadada a uma derrota completa” por se colocar a serviço das “piores forças opressoras”, “certos ensinamentos devem, todavia, ser integrados na fase seguinte”. O “estilo de vida por vir (…), ao invés do atual, será determinado principalmente pela liberdade e pelos lazeres”. Na sequência, Guy Debord cita o artista dinamarquês Asger Jorn, cofundador da Internacional Situacionista, para quem é preciso “descobrir novas selvas caóticas pelas experiências inúteis ou sem sentido”, assim como o surrealista belga Marcel Marien, que anunciou: “do concreto pretendido, tomará lugar a rua tortuosa, o caminho estreito, o impasse. O terreno baldio será objeto de estudo muito particulares”.

Quinze anos mais tarde, Guy Debord elogiou o jardim todo particular que Asger Jorg havia construído em Albisola, na região italiana de Ligúria, onde “o que é pintado e o que é esculpido, as escadarias sempre desiguais entre os desníveis do solo, as árvores, os elementos reunidos, uma cisterna, as videiras, os mais diversos tipos de detritos, sempre bem vindos, todos dispostos em perfeita desordem, compõem uma das paisagens mais complicadas” onde “tudo encontra o seu lugar sem esforço”, formando assim “uma espécie de Pompéia invertida: os relevos de uma cidade que não foi edificada”.[iii]

O programa anunciado por Guy Debord mais de seis décadas atrás continua interessante: construir ambientes que exprimam os valores de uma outra vida, de um outro “estilo de vida”, e que darão bastante espaço às formas irregulares e surpreendentes. No entanto, o entusiasmo por um “urbanismo realmente moderno”, como ele diz, e que o leva a querer recuperar uma parte de seus “ensinamentos” (como faria Constant logo em seguida), parece bastante ultrapassado desde que, como o próprio Guy Debord anunciou muito mais tarde, “ser ‘absolutamente moderno’ tornou-se uma lei especial proclamada pelo tirano”.[iv]

Felizmente, já existe um enorme acervo de técnicas, saberes e materiais dos quais podemos nos valer. Se não é desejável retornar às antigas relações sociais, como pretendem os reacionários, é, por outro lado, possível recorrer ao que já foi inventado e posto milhares de vezes à prova. O progresso, mesmo o material, pode ser necessário em certos domínios; em outros, porém, ele não passa da necessidade insaciável do capitalismo por novos mercados e, possivelmente, do narcisismo dos “criadores” que negam o fato de que, na arte de construir, nenhuma necessidade é de “progresso”.

Muito pelo contrário: em muitos aspectos, a humanidade tem muito a ganhar com uma retomada de técnicas já comprovadas – no que concerne a solidez e a durabilidade, a sociabilidade, a “ecocompatibilidade”, as performances térmicas, a possibilidade dos futuros habitantes contribuírem pessoalmente com a construção de sua morada e de a orientarem de acordo com seus gostos; em tudo isso, as arquiteturas tradicionais não precisam mais demonstrar sua superioridade. E se nada rebaixa mais um ser humano do que dever obedecer a outro, é igualmente degradante ter de viver em lugares construídos por pessoas que não pediram nossa opinião. O próprio fato de se ver repetidamente inúmeras habitações idênticas deveria provocar a suspeita de se tratar de um atentado à dignidade humana. Assim como nenhum rosto humano é igual ao outro, nenhuma habitação tradicional é um simples exemplar de um gênero, a reprodução de um modelo. Isso não existe fora da produção industrial.

A industrialização da moradia é tão nociva quanto aquela da alimentação. Mas, por outro lado, ela nos permite algum otimismo: durante milênios, a humanidade construiu coisas maravilhosas e, nos últimos cem anos, erigiram coisas horríveis. É possível que se trate apenas de um parêntesis que vai se fechar.

Edifícios da comuna de Nanterre, na periferia de Paris. No centro o edifício do banco francês Société Générale. À direita, parte do Grande Arco de La Defense. Foto: Daniel Pavan

É provavelmente verdade que a arquitetura seja o domínio da cultura no qual a noção de progresso tem menos sentido. Uma cidade com uma longa história, caso seu centro não tenha passado por reestruturações (como acontece com frequência), apresenta-se como um conjunto de círculos concêntricos: indo, por etapas, em direção ao exterior, viaja-se também em direção à modernidade. E quase ninguém – ao menos neste campo, pois existe uma espécie de sensibilidade estética comum – diria que, nesta progressão, avançamos em direção à beleza. Conforme nos aproximamos dos pavilhões e hangares da periferia – mesmo em pequenas aglomerações – até o último defensor da modernidade arquitetural se cala.

E, no entanto, a mesma humanidade ergueu cidades como Sarlat ou Chinon, na França, ou Ascoli Piceno, Gubbo ou Pérouse, na Itália central: cidades notáveis não (apenas) pelos monumentos históricos, mas pela qualidade média de suas construções. Uma destas casas em travertino era acessível a todos. Aqui, como em outros lugares, foi o capitalismo que criou a escassez artificial, transformado em luxo o que era norma.

Se existe, portanto, um setor da vida onde podemos efetuar um “retorno ao passado” sem corrermos o risco de ser socialmente reacionários, este é o da arte de construir. A objeção, contudo, já vem pronta: isso custa muito caro! Poderia até ser possível quando havia menos pessoas, mas não hoje! Objeção curiosa, para dizer a verdade. A sociedade moderna se gaba incessantemente de ter centuplicado os meios à sua disposição – mas, logo em seguida, declara-se incapaz de oferecer a seus cidadãos moradias que não sejam pardieiros e nas quais, desde o princípio, prevemos que não sobreviverão ao momento em que o proprietário resolver pagar suas dívidas!

O mais simples cálculo permite que se dê conta de que as residências de construção longa e “custosa”, mas que durarão séculos, são mais “econômicas” no emprego dos recursos do que aquelas que precisarão ser refeitas a cada trinta anos. Entretanto, aqui entra em cena um outro ator sem o qual qualquer consideração acerca da “modernidade” continua incompleta: o capitalismo. Por que uma tal solução não é imposta, e dificilmente seria? Porque ela não está de acordo com o mercado, com o retorno dos investimentos, com a criação de empregos, com as eleições vencidas graças a essa criação de empregos, com as modas em transformação, com os deslocamentos de populações inteiras, forçados pela economia, com os delírios de grandeza dos “agentes decisores” da economia, da política e das tecnologias…

Existem poucas razões para se continuar construindo, exceto pelo culto do “crescimento econômico”. A população está estável e, para dar moradia àqueles em condições precárias, deveríamos começar por utilizar as três milhões de residências vazias na França, os ministérios e os escritórios, as casernas, os monastérios, as vilas turísticas. Depois, conforme avançamos na construção de moradias dignas, destruiremos as construções dos últimos 80 anos, começando pelas mais horríveis e malfeitas. O material não precisa ser, necessariamente, a pedra lascada, mas podemos também empregar, de acordo com o que o local permitir, as telhas, a argila, a madeira…

É claro, esta reconstrução precisa ser efetuada com discernimento. A própria arte de construir deve ser reconstruída, reencontrada, reconstituída. Não podemos deixá-la nas mãos de arquitetos e engenheiros que simplesmente aderiram a uma moda que prevê ruas tortuosas, praças para a vida social e materiais ecológicos. Uma arquitetura pós-capitalista não poderia ser planejada por cima.

Por outro lado, ela também não será necessariamente o fruto da “autoconstrução” que hoje tanto se elogia. Por maior que possa ser a criatividade de certos indivíduos e grupos, não podemos pressupô-la em todos, especialmente depois de tantos séculos de embrutecimento. A capacidade e a sensibilidade necessárias para manusear pacientemente as técnicas e os materiais, descritas por Paul Valéry, não são adquiridas em apenas um dia, principalmente porque não há mais transmissão viva entre as gerações. O que antigamente eram as corporações e as guildas hoje pode ser refeito no âmbito de uma reapropriação generalizada dos saberes e de sua troca – o que William Morris evocou no final do século XIX, principalmente no seu romance de antecipação News from Nowhere.

Doce ilusão? É o que dizem aqueles que preferem continuar com os pesadelos de concreto e climatização artificial (que poderá ser, muito em breve, a fonte primária de consumo de eletricidade). Vale mais a pena embelezar o mundo que o desfigurar em nome do crescimento e da economia. É quase uma aposta pascaliana.

*Anselm Jappe é professor na Academia de Belas Artes de Sassari, na Itália. Autor, entre outros livros, de A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição (Elefante).

Tradução: Daniel Pavan.

Notas

[i] Eupalinos ou o arquiteto. São Paulo: Editora 34, 1996.

[ii] “Intervention du délégué de l’Internationale lettriste au Congrès d’Alba” (1956). In: Guy Debord, Oeuvres, Gallimard, 2006, pp. 243-246.

[iii] “De l’architecture sauvage” [1971], op. cit., p.1194.

[iv] Panégyrique, tome premier [1989], op. cit., p.1684.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como