Por MARIA DE FÁTIMA MORETHY COUTO*

Introdução da autora ao livro recém-publicado

1.

Desde 2011, desenvolvo, com auxílio do CNPq, o projeto intitulado O trauma do moderno: trânsitos entre arte e crítica de arte na América do Sul (1950-1970). Textos, obras e exposições. Esse projeto, de grande fôlego, tem como objetivo maior investigar as conexões existentes, no continente sul-americano e nos países da América Latina em geral, entre o campo da história da arte e da crítica de arte, bem como analisar os regimes de visibilidade aqui construídos ou utilizados.

Visa ainda refletir sobre as formas específicas de reação e de integração aos discursos hegemônicos de autoridade e de legitimação simbólica que ocorreram nesse contexto, discutindo como a arte do continente circulou e dialogou para além dos centros culturais hegemônicos e constituiu outros circuitos para sua exibição.

Em outra direção, examina também como nossa produção artística foi recebida tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a partir da análise das narrativas confeccionadas por ocasião de exposições, individuais ou coletivas, buscando, ao mesmo tempo, problematizar a própria condição crítica e historiográfica de uma arte “latino-americana”, em toda sua complexidade, imprecisão e tensão.

2.

Cabe ressaltar que o conceito de América Latina foi formulado em língua espanhola, no contexto das disputas imperialistas entre Estados Unidos, França e Inglaterra, e foi rapidamente assimilado e difundido pelas elites mestiças aqui atuantes. Ele aparece pela primeira vez, ao que tudo indica, em 1856, no poema “Las Dos Americas”, de José María Torres Caicedo, escritor colombiano que vivia em Paris. O poema foi escrito em reação ao expansionismo territorial dos Estados Unidos e, em sentido defensivo, prega a formação de uma confederação de repúblicas latino-americanas, capaz de se contrapor à “raça saxônica, inimiga mortal que já ameaça destruir sua liberdade”, e enfatiza a herança latina comum à imensa maioria dos países da região, almejando com isso forjar uma identidade política não apenas distante, mas em oposição aos Estados Unidos.

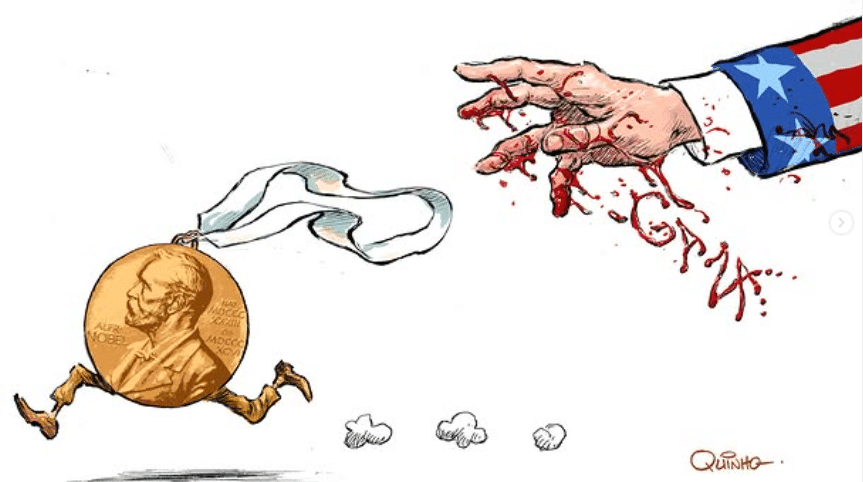

O termo foi importado para a língua inglesa ao final do século XIX, e sua associação com imagens e termos pejorativos foi recorrente durante o século XX nos países anglo-saxões, como demonstram as charges publicadas por revistas e jornais de época de grande circulação, e mantém-se na atualidade, de modo talvez mais sutil.

Em livro dedicado à análise da construção e do uso da noção de América Latina, Walter Mignolo assinala que o termo tem relação direta com a história do Imperialismo europeu e com o projeto político das elites mestiças aqui atuantes no século XIX. A invenção da América enquanto continente novo, e por isso sem história, é inseparável da invenção da ideia de modernidade, “ambas são a representação dos projetos imperiais e dos desígnios para o mundo criados por atores e instituições europeias que os levaram a cabo”. Em meados do século XIX, afirma o autor, “a ideia da América como um todo começou a se dividir, não de acordo com os estados-nação que surgiam, mas segundo as diferentes histórias imperiais do Hemisfério Ocidental, o que resultou na configuração da América saxã, ao norte, e da América Latina, ao sul. Naquele momento, América Latina foi o termo escolhido para nomear a restauração da civilização da Europa meridional, católica e latina, na América do Sul e, simultaneamente, reproduzir as ausências (dos indígenas e dos africanos) do primeiro período colonial”.

A seu ver, a América Latina é a triste celebração, por parte das elites crioulas, de sua inclusão nos tempos modernos, quando, na realidade, elas submergiam cada vez mais na lógica da colonialidade.

A noção de “arte latino-americana” também se revelou uma construção de caráter identitário que é “incapaz de abarcar, sem escamoteamentos ou excessivas simplificações, a diversa, complexa e dinâmica produção simbólica de artistas nascidos ou residentes nessa região”. Nesse contexto, merecem destaque as observações do crítico e curador cubano Gerardo Mosquera, que, desde os anos 1980, tem refletido, em textos e curadorias, sobre a circulação e recepção internacional de obras de artistas da região em um cenário crescentemente globalizado, mas nem por isso verdadeiramente inclusivo. A seu ver, o rótulo de “latino-americana” condena a produção daqui advinda a ocupar eternamente o lugar de “outro” nas narrativas hegemônicas, reforçando clichês e estereótipos.

Para Gerardo Mosquera, se a história da arte eurocêntrica é incapaz de enxergar para além dela própria, também devemos evitar paradigmas apropriadores (como antropofagia, canibalismo, hibridação, mestiçagem etc.), que são elaborados como atos de afirmação e de resistência, mas que terminam por reproduzir a relação de dependência, sem alterar significativamente a direção em que ocorre o intercâmbio (do centro para as margens).

Todavia, embora a possibilidade de pensar a produção artística da América Latina como um conjunto coerente seja constantemente questionada, a noção de arte latino-americana vem sendo frequentemente utilizada, em especial no contexto das curadorias internacionais, com objetivos variados e nem sempre de caráter crítico ou reflexivo. Para alguns críticos e curadores, trata-se de uma categoria que deveria ser empregada apenas de modo estratégico, com o intuito de dar visibilidade a uma produção que, em outras circunstâncias, poderia tornar-se invisível. Assim, apesar de contestarem seu uso para fins identitários, que proclama unidade onde existe diversidade, eles destacam sua eficácia simbólica ainda atualmente.

Em 2010, o crítico paraguaio Ticio Escobar posicionou-se deste modo sobre o tema: “falar de arte latino-americana pode ser útil não para nomear uma essência, mas sim uma secção, arbitrariamente recortada por alguma conveniência histórica ou política, por comodidade metodológica, por tradição ou nostalgia. Enquanto o conceito for fecundo, ele é válido: serve para afirmar posições comuns, explicar e confrontar tramas de uma memória indubitavelmente compartilhada, reforçar projetos regionais, acompanhar programas de integração transnacional. Serve, quiçá, como horizonte de outros conceitos a muito custo conquistados, conceitos que, em posições-chaves de poder, explicitam particularidades e defendem diferenças. Conceitos que nomeiam o lugar do periférico e questionam as radiações pós-coloniais do centro”.

Três anos mais tarde, a historiadora da arte argentina Andrea Giunta defendeu a importância de nomear a produção artística dessa região do globo de modo claro, uma vez que “a arte latino-americana esteve por muito tempo fora do mercado, fora dos interesses museográficos, e nesse sentido é importante que se torne visível, pois se o mundo é global ele deve conhecer os distintos lugares. Os artistas latino-americanos sempre foram considerados periféricos em relação aos europeus. […] Então, temos que falar em uma arte latino-americana, mas não para dizer que ela tem essas ou aquelas características, mas para que se entenda as produções culturais de outros lugares. […] Em suma, escrever a história é uma atividade política e temos que pensar em maneiras de manter o pensamento em movimento, para que nunca nos conformemos”.

Na opinião de Andrea Giunta, expressa em outro artigo, a chamada história da arte global apenas reformulou suas bases euro-americanas, em vez de destruí-las. A seu ver, para que se possa compreender a produção artística de outros países e outras regiões que não os economicamente dominantes, faz-se necessário uma “virada historiográfica” que transforme conceitos canônicos em categorias de análise mais complexas, flexíveis, e até mesmo mais contraditórias, e que seja capaz de desafiar as relações estabelecidas de longa data entre noções como causa/efeito, centro/periferia e original/cópia, considerando que outras histórias, conquistas e conflitos podem ser tão ou mais importantes do que eventos ocorridos nos centros hegemônicos, como a Revolução Cubana, por exemplo.

Também Cristina Freire abordou recentemente o tema, no Brasil, em seu texto de apresentação dos três volumes de Terra incógnita: conceitualismos da América Latina no acervo do MAC USP, publicação que acompanhou a mostra Vizinhos distantes,realizada no Museu de Arte Contemporânea da USP, em 2015. Nele, Cristina Freire afirma que “o pouco conhecimento – ou interesse? – que se observa no Brasil sobre artistas de nosso continente estendido é irrefutável”. A seu ver, em função de um processo de colonização do pensamento que nos leva a desprezar o mais próximo, “temos mais informações do que se passa em Berlim, Londres e Nova York, do que em Bogotá, Lima ou Buenos Aires”.

A exposição em questão resultou da extensa investigação conduzida pela historiadora/curadora, ao longo de vários anos, sobre a produção conceitual na América Latina, bem como sobre sua presença no acervo do MAC-USP, e visava evidenciar os intercâmbios que ocorreram na região nos anos 1960/1970 entre artistas, críticos, historiadores e curadores. Tratava-se, para Cristina Freire, de tomar distância de relatos universalizantes e renunciar à pretensa neutralidade da pesquisa para apresentar ou divulgar práticas e situações artísticas que tiveram lugar no continente latino-americano.

O conjunto de ações desenvolvidas procurava conferir novos sentidos às poéticas e trajetórias dos artistas envolvidos, propondo aproximações originais e revelando ou destacando redes de colaborações esquecidas ou pouco estudadas. Para tanto, elegia como eixos condutores as seguintes questões: quando?, por quê?, onde?, para quem?.

Em minha pesquisa, tomo por base essas considerações e procuro estabelecer novas relações entre obras, textos e eventos que marcaram nosso debate crítico e historiográfico, sem, contudo, ambicionar constituir uma ideia homogênea da arte produzida na região, tampouco preocupar-me em mapear os diferentes estilos que aqui se sucederam. Trata-se de “interpretar a persistência e as mudanças de uma história conjunta em permanente negação”, perguntando-nos, como o fez Néstor García Canclini, entre outros, se ao Brasil interessa de fato ser latino-americano.

3.

O recorte temporal por mim escolhido ganha nova dimensão se pensarmos na cambiante conjuntura sociopolítica das Américas no período e em suas repercussões no campo artístico. Da introdução da arte abstrata e adoção de uma linguagem artística presumidamente universal à defesa de uma vanguarda condizente à nossa situação de subdesenvolvimento e à produção de caráter conceitual, de viés crítico, passamos, em diferentes países da região, de um período de grande euforia desenvolvimentista a outro marcado pela necessidade de tomar posição diante de uma situação cada vez mais repressiva, em que diversos países viviam sob regimes ditatoriais e sofriam com censura e perseguição, assim como com a crescente ingerência dos Estados Unidos em questões políticas internas.

A princípio, optei por uma demarcação geográfica mais restrita: América do Sul, procurando evitar o emprego do termo América Latina (ou arte latino-americana) por entendê-lo incapaz de evidenciar a diversidade da produção aqui realizada, mas também pelo fato de ele carregar sentidos políticos raramente explicitados, anteriormente mencionados. Percebi, contudo, que não deveria evitá-lo, mas sim questioná-lo ou problematizá-lo constantemente. Ao ampliar meu escopo de análise, algumas questões se fizeram prementes: como construir uma visão mais ampla da arte de nossos “vizinhos distantes”, para usar a perspicaz expressão de Cristina Freire, sem cair em estereótipos generalizantes e sem se deixar guiar por leituras exclusivamente eurocêntricas?

Por outro lado, como romper com interpretações universalizantes sem incorrer em discussões de cunho puramente identitário? Ademais, como discutir nossa contribuição, enquanto brasileiros, nesse debate, reavaliando, de modo franco, as narrativas de viés nacionalista que nos colocam em posição de destaque ou de pioneirismo perante nossos vizinhos? E como favorecer a compreensão crítica e enfatizar o potencial transformador de obras e textos criados em contextos considerados “provincianos e atrasados” pelos chamados centros hegemônicos, sem esquecer a existência de disputas por protagonismo cultural e político também entre os países da região?

Assim, ao empregar o termo América Latina em meus textos, viso refletir sobre suas limitações, seus variados usos e, em especial, sobre os interesses que regem sua utilização. Trata-se sobretudo, e cada vez mais, de evitar a formulação de argumentos generalizantes sobre nossa produção artística, de rejeitar a formação de novas periferias nas “margens”, mas também de rechaçar filiações ligeiras, estabelecidas com base em antigos modelos de aproximação, que enfatizam os elementos folclóricos, religiosos ou aqueles de caráter geográfico.

Alguns tópicos logo se destacaram em minha pesquisa: a forte e decisiva presença de imigrantes na formação e consolidação de novas redes profissionais e sociais na América do Sul no pós-Guerra, a importância do mecenato privado (ou semiprivado, posto que contava muitas vezes com verbas públicas) na recepção e difusão da arte moderna no Brasil e em outros países da região, a intensa mobilidade de artistas e agentes culturais no continente, sobretudo após a criação da Bienal de São Paulo, em 1951, e a centralidade da mostra paulista no agenciamento dessas relações e na construção de circuitos artísticos modernizadores locais.

4.

Concebida nos moldes da Bienal de Veneza, e por isso alvo de muitas críticas, a Bienal de São Paulo inseriu o Brasil na rota das grandes exposições internacionais e forneceu uma vitrine, para os países vizinhos, do que se passava no mundo da “alta arte”, importando modas e tendências, mas, simultaneamente, gerando polêmicas sobre o que era apresentado e ampliando assim a discussão sobre a produção contemporânea. Também forneceu um modelo bem- -sucedido de aliança cultural-empresarial que se mostrou atraente para gestores culturais de outros países.

Muito já se escreveu sobre o evento, sobre sua estrutura, suas diversas edições e variadas premiações, sobre seu papel educativo e formador de gostos, destacando-se os livros de autoria de Leonor Amarante e de Francisco Alambert e Polyana Canhête. Sistematicamente, as efemérides em torno de seu aniversário possibilitam o lançamento de novas publicações a seu respeito, por exemplo, o dossiê “Cinquenta anos de Bienal Internacional de São Paulo”, na Revista USP (n. 52), e as coletâneas organizadas por Agnaldo Farias em 2001 (Bienal 50 anos: 1951/2001) e por Paulo Miyada em 2022 (Bienal de São Paulo desde 1951).

Nos últimos anos, pesquisas acadêmicas consistentes têm abordado seus impactos no meio cultural brasileiro e internacional a partir de novas perspectivas, focando-se, entre outros temas, nas tramas geopolíticas que sustentavam as representações estrangeiras, nas controvérsias que envolveram premiações específicas, na participação e (não) visibilidade conferida a artistas mulheres e negros, nas suas edições mais conturbadas ou polêmicas. Também se coloca em questão o caráter inclusivo da mostra, que, por sua vocação moderna e internacional, deixou de lado ou relegou a um passado anônimo e atemporal grande parte da produção dita popular (à exceção, talvez, dos “pintores primitivos”) e dos povos originários.

Todavia, poucos autores abordaram, de modo aprofundado, sua repercussão na América Latina. Repete-se, não sem razão, que o caráter internacionalista da Bienal de São Paulo levou seus organizadores a olharem constantemente para a Europa, ávidos por estabelecerem pontes com os centros artísticos hegemônicos do momento e por se mostrarem atualizados. De fato, não se pode afirmar que a Bienal de São Paulo tenha assumido, ao longo de sua história, um viés latino-americanista, de autonomia e resistência, mas tampouco se pode dizer que ela negligenciou por completo seus laços com outros países do continente.

Como procurarei demonstrar neste livro, o evento brasileiro conferiu visibilidade, ainda que temporária, a outras nações da América Latina, auxiliando-as inclusive a lançar-se de modo mais profissional na arena das disputas artísticas internacionais dos anos 1950 e 1960. É certo que as representações nacionais eram organizadas por órgãos governamentais ou por entidades supranacionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), o que imprimia um filtro às escolhas, mas a participação na bienal suscitava reflexões sobre os trabalhos ali exibidos em um circuito ampliado, provocando comentários de caráter crítico, de diferentes fontes, trazendo assim novas questões para análise.

O sistema de organização por representações nacionais, tão criticado na sequência, garantia, naqueles anos, a presença de artistas atuantes em países com pouco espaço no circuito artístico internacional. Contudo, as desigualdades regionais no trato com a arte e a cultura se faziam claramente visíveis, pois as delegações de países da América Latina nas bienais diferiam em número de artistas e de obras, e, consequentemente, em potencial de impacto, revelando a existência, ou não, de políticas consistentes de Estado no campo do soft power.

Talvez pelo protagonismo conquistado com a Bienal de São Paulo, mas também por seu poder econômico, o Brasil, desde 1950, sempre enviou representações para a Bienal de Veneza (à exceção de uma ocasião, cuja ausência se deu por questões políticas) e para outras mostras artísticas sazonais de perfil internacional e contemporâneo, investindo na área cultural de modo sistemático, mesmo durante o período de ditadura militar, em que a censura se tornou prática corrente. Diversos outros países da região, ao contrário, participaram apenas esporadicamente, no período em análise, das grandes mostras internacionais realizadas em outros continentes, mas muitos deles encontraram na Bienal de São Paulo (e, na sequência, em outras exposições similares organizadas na América Latina) um espaço importante de exibição e de intercâmbio.

Entretanto, uma das hipóteses que defendo é a de que a organização de grandes mostras periódicas de arte e a circulação de agentes culturais de peso nos anos 1950 e 1960 na América Latina se revelaram estratégias incapazes de assegurar a legitimação internacional de uma produção oriunda de países (ou de um continente) que continuavam a ocupar um lugar periférico no campo político e econômico. Para a Bienal de São Paulo, a estratégia de convidar agentes internacionais de renome para participarem em suas primeiras edições não foi suficiente para alçá-la a um polo cultural promotor de novos valores e, ao final, talvez tenha contribuído mais para a confirmação e legitimação dos valores ditados pelo mainstream do que para a confrontação e renovação, que acabou ocorrendo em outros espaços.

5.

O livro está dividido em quatro capítulos, que possuem temáticas inter-relacionadas. Discutiremos, no primeiro capítulo, o esforço empreendido por artistas, intelectuais e empresários, com o apoio (relativo) do poder público, para a constituição de circuitos artísticos modernizadores, de múltiplas facetas e repercussões, na América do Sul. Como afirmam Ana Longoni e Mariano Mestman, esses circuitos, montados ao longo das décadas de 1950 e 1960 em vários países da região, não podem ser tomados como espaços coesos, pois se encontravam atravessados por tensões e interesses divergentes. Se, a princípio, os artistas considerados de vanguarda se sentiram acolhidos e amparados pelas instituições e certames recém-criados, essa situação se modifica ao final dos anos 1960 e sobretudo durante a década seguinte, quando ocorrem vários embates entre os envolvidos, expondo expectativas e anseios conflitantes.

O segundo capítulo concentra-se na análise do impacto das primeiras edições da Bienal de São Paulo em um cenário cultural expandido, que engloba nossos “vizinhos distantes”. Partimos da premissa de que a Bienal de São Paulo impulsionou a criação de novas mostras de arte contemporânea, de caráter recorrente, em diferentes países vizinhos, ao demonstrar sua viabilidade e eficácia promocional.

Nos discursos oficiais, o desejo de conferir maior destaque à cidade, região ou nação organizadora no palco das exposições globais se faz sempre presente, demonstrando que a intenção de modernizar ou atualizar os circuitos artísticos institucionais locais movia muitas dessas ações de mecenato.

No terceiro capítulo, analisaremos algumas das bienais latino-americanas que buscaram “reimaginar o sul”, assumindo um regionalismo crítico, em oposição à excessiva valorização de teorias, projetos e obras concebidos nos centros hegemônicos de poder. Embora muitas dessas mostras tenham, em suas primeiras edições, preservado a lógica competitiva veneziana, com a constituição de júris de especialistas, a atribuição de prêmios de diversas naturezas e, em alguns casos, as representações nacionais organizadas pelos países de origem, elas propiciaram a discussão de problemas comuns, em escala continental ou panamericana, ao mesmo tempo que estimularam reflexões sobre o fazer artístico contemporâneo. Muitas tiveram curta duração, resumindo-se a algumas poucas edições, mas isso não diminui sua importância historiográfica.

No quarto e último capítulo, será a vez de discutirmos as movimentações e os embates provocados por esses eventos artísticos de grande porte nos circuitos locais/regionais, bem como refletirmos sobre a recepção do trabalho de artistas latino-americanos na Bienal de Veneza, tomando-a (ainda) como um espaço legitimador. Interessa-me sobretudo apontar as divergências conceituais entre os envolvidos nessas mostras e entender o alcance das redes e conexões estabelecidas nesses eventos, ainda que de modo temporário.

*Maria de Fátima Morethy Couto é professora titular de História da Arte na Unicamp. Autora, entre outros livros, de Por uma vanguarda nacional: a crítica brasileira em busca de uma identidade (Editora Unicamp).

Referência

Maria de Fátima Morethy Couto. A Bienal de São Paulo e a América Latina: trânsitos e tensões (1950-1970). Campinas, Editora Unicamp, 2023, 224 págs. [https://amzn.to/3SfDELf]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA