Por ELISEU RAPHAEL VENTURI*

A carne é a essência da diferença, uma condição vital que nenhuma inteligência artificial pode replicar

1.

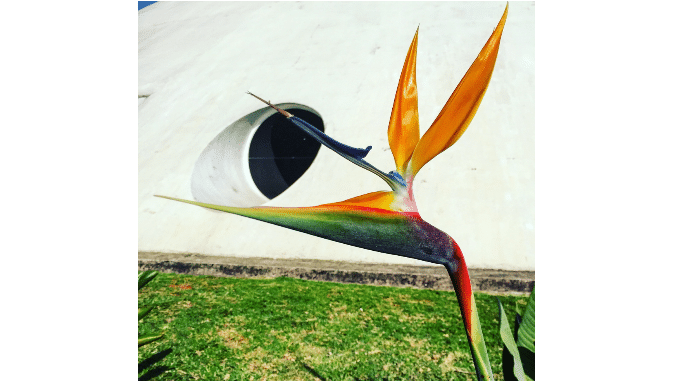

A filosofia da carne, desde Merleau-Ponty até os deslocamentos mais recentes de Jean-Luc Nancy, Judith Butler, Paul Preciado ou Roberto Esposito lembra-nos que o saber não nasce do nada, mas da pele que arde, do corpo que falha, da ferida que insiste. O pensamento é inseparável de sua base sensível: ver, tocar, respirar, sofrer, gozar.

A carne, que se torna corpo, não é apenas matéria, mas o campo originário da experiência, o lugar em que o mundo nos atravessa e em que nos tornamos mundo.

É a carne que nos expõe ao risco, que nos faz frágeis e potentes, que nos mantém em contato com o indeterminado. Na biopolítica, encontramos a carne como território em que imunidade e comunidade se tensionam: o corpo se protege, mas só ao se expor ao outro; só se torna vida em comum porque se arrisca à ferida. Assim, o saber humano se constitui em um regime encarnado, no qual cada conceito, por mais abstrato ou mesmo objetivo que pareça, é sustentado por vozes, gestos, memórias e cicatrizes.

O saber é sempre um saber situado, carnal, afetado pela vulnerabilidade. Merleau-Ponty fala da reversibilidade: a mão que toca é a mesma que pode ser tocada, o olhar que vê é também exposto a ser visto. Nancy desloca essa ideia para a partilha: não existe carne sem abertura ao mundo e sem co-pertencimento. Butler e Preciado lembram que essa carne nunca é neutra, mas regulada por normas, generificada, sexualizada, atravessada por técnicas e tecnologias. A carne não é substância bruta, mas campo político, sempre em disputa.

Esposito mostra como desde as origens do cristianismo a carne aparece como uma realidade vital plural e indomesticável. O termo grego sárx – frequentemente usado no plural (sarkes) – e expressões como pâsa sárx (“toda carne”) carregam a ideia de uma multiplicidade irredutível, próxima do que Merleau-Ponty chamaria de carne “selvagem”.

Essa dimensão plural e vulnerável da carne, porém, logo foi enquadrada pela tradição paulina e patrística, que promoveu a passagem da sárx ao sôma e ao corpus. O que era dispersão e abertura tornou-se corpo uno, espiritualizado, apto a ser incorporado no corpo místico da Igreja.

Esse deslocamento teve consequências políticas duradouras: o corpo eclesial, depois o corpo imperial e, mais tarde, o corpo do Estado moderno repetem o gesto de domesticação da carne, neutralizando sua potência anárquica em nome da unidade.

2.

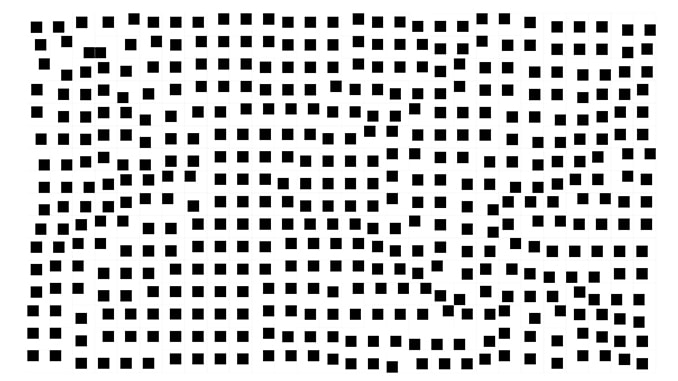

Diante desse quadro, fica evidente o contraste com as inteligências artificiais, que não possuem carne, e os fetiches em torno de si. São algoritmos, cálculos, estatísticas, recombinações incessantes de signos em circuitos elétricos. Podem simular estilo, ritmo, encadeamento lógico; podem produzir imagens que lembram pinturas, textos que imitam ensaios, músicas que ressoam melodias.

Mas tudo o que fazem é operar sobre rastros, sem jamais se enraizar em um corpo que deseja. Falta-lhes aquilo que a filosofia da carne designa como condição ontológica da experiência: a reversibilidade sensível, a vulnerabilidade de ser visto ao mesmo tempo em que se vê, a exposição ao toque, ao tempo, à morte.

A ilusão derradeira, contudo, não está apenas em esperar que inteligências artificiais “criem”. Está em termos, já antes delas, confundido criação com repetição. Nas universidades, em certos campos da arte, na pesquisa domesticada por protocolos, proliferou-se uma ilusão de que produzir conhecimento é preencher fórmulas, repetir citações, seguir metodologias sem risco. Esse automatismo antecede as máquinas; elas apenas o tornaram explícito.

Michel Foucault já havia nos mostrado como o saber pode ser domesticado por dispositivos disciplinares, que mais se preocupam em enquadrar do que em abrir o pensamento. Gilles Deleuze, por sua vez, lembra que a diferença só se manifesta contra a repetição: o saber vivo é sempre o desvio, a fissura, o salto que escapa ao idêntico.

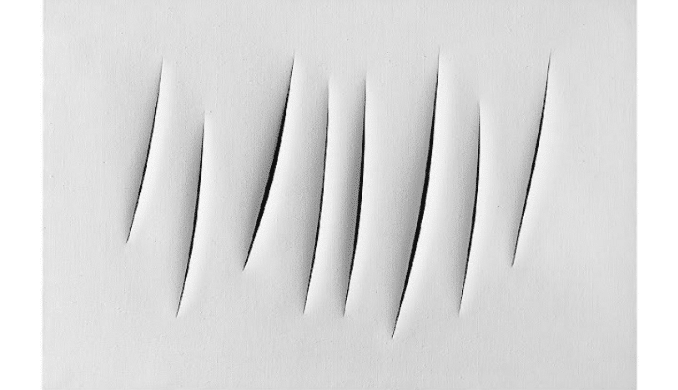

A carne nos lembra que não há saber sem risco. O artista expõe sua fragilidade, o pesquisador aposta sua vida em uma hipótese incerta, o pensador se arrisca ao escândalo. É no corte, no erro, na incompletude – nunca na repetição lisa – que o saber encarnado se manifesta.

Jacques Lacan acrescentaria que esse saber só se sustenta porque há falta, porque não somos completos, porque o gozo que nos move é também aquilo que nos desestabiliza. O inconsciente fala pela carne: pelo tropeço, pelo sintoma, pela fissura que impede a transparência. Um saber sem falha é, em última instância, um saber morto.

Pensar a carne contra a máquina não significa opor natureza e técnica, mas mostrar o abismo que separa o cálculo da experiência. O corpo humano é atravessado por desejo, angústia, pulsão, gozo. É mortal, finito, sujeito ao esquecimento e à dor. A inteligência artificial não se lembra porque não pode esquecer; não deseja porque não lhe falta nada; não sofre porque não é exposta ao mundo.

Se cria algo, é apenas porque nós projetamos nela nossa própria carne, como Narciso projetava no reflexo sua imagem. Mas esse reflexo é incapaz de devolver a densidade da experiência: tudo nele é superfície. A linguagem que nos aproxima e nos constitui é a linguagem que nos cinde.

3.

O risco maior não é que as inteligências artificiais substituam o saber humano, mas que nós, fascinados por sua velocidade e eficiência, esqueçamos que o saber é carnal. Que passemos a desejar para nós mesmos um saber sem falhas, sem demora, sem corpo – isto é, um saber morto. Ao nos encantarmos com a máquina, podemos querer nos tornar máquina. Esse fascínio nos conduz a uma espécie de necrose da experiência: ao invés de sustentarmos a falha como condição do pensamento, buscamos o automatismo como ideal de saber.

É preciso reconhecer que esse perigo não nasce da inteligência artificial em si, mas do modo como já vínhamos reduzindo o saber ao cálculo. A Inteligência artificial apenas radicaliza uma tendência já instalada: a da substituição da experiência pela métrica, do risco pela norma, da falha pela performance.

Quando a universidade transforma a pesquisa em número de publicações, quando a arte se submete ao algoritmo da visibilidade, quando a política se reduz ao cálculo da governabilidade, quando a retórica de retrocesso faz o que bem quer com termos e conceitos, já estamos diante da máquina. A Inteligência artificial apenas nos mostra, com clareza, o que já tínhamos nos tornado.

Frente a isso, a filosofia da carne insiste: não há verdade sem ferida, não há conceito sem respiração, não há pensamento sem corpo. Podemos facilitar nossos trabalhos, dar mais eficiência aos gerenciamentos, acelerar e confundir. Porém, é preciso sustentar, contra a tentação do automatismo total, a vulnerabilidade da carne como condição do saber.

Reconhecer que pensar, criar, pesquisar são atos que exigem exposição, desejo, risco. Sustentar que o erro não é ruído a ser eliminado, mas elemento constitutivo da experiência. Que a demora, a hesitação, o tropeço, são aquilo mesmo que dá densidade ao pensamento. Sem romantismo, sem idealismo, apenas um saber-fazer.

Diante da máquina, portanto, a tarefa não é imitá-la nem a combater em sua lógica. É sustentar, com ainda mais firmeza, a carnalidade do saber, porque isso é nos sustentarmos. Reafirmar que o humano se constitui não pela perfeição do cálculo, mas pela imperfeição da experiência. Que a vida não é algoritmo, mas exposição. Que o pensamento não é performance, mas ferida. Se a Inteligência artificial é o espelho que nos devolve a tentação do saber morto, cabe-nos a coragem de sustentar o saber vivo, carnal, atravessado pela falha e pelo desejo.

A carne é a condição da diferença que nenhuma inteligência artificial poderá simular, porque é a condição da própria vida. E talvez seja esse o ponto decisivo: não se trata de rejeitar a máquina, mas de não esquecer que só a carne nos lembra que pensar é sempre se arriscar: um ato medíocre, um ato ordinário, um ato genial, um ato desprezível.

*Eliseu Raphael Venturi é doutor em pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Referências

Butler, Judith. Corpos que importam: sobre os limites discursivos do “sexo”. Tradução de Verônica Daminelli e Daniel Yago Françoli. São Paulo: N-1/Crocodilo, 2019.

Deleuze, Gilles. Diferença e repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 2006.

Esposito, Roberto. Bios: Biopolítica e Filosofia. Tradução de M. Freitas da Costa. Lisboa: Edições 70, 2010.

Foucault, Michel. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

Lacan, Jacques. O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Trad. M.D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Merleau-Ponty, Maurice. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 2021.

Nancy, Jean-Luc. Corpus. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

Preciado, Paul B. Manifesto contrassexual: práticas subversivas de identidade sexual. Trad. Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1 edições, 2014.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA