Por FÁBIO FONSECA DE CASTRO*

Comentário sobre o romance de Claude Simon

Algumas palavras sobre um romance que considero uma das obras mais impressionantes, instigantes e interessantes da história da literatura: La route de Flandres, no Brasil A estrada de Flandres, de Claude Simon, prêmio Nobel de Literatura em 1985. É um dos livros mais importantes da minha formação como leitor e como escritor e acho que não é difícil de entender por quê.

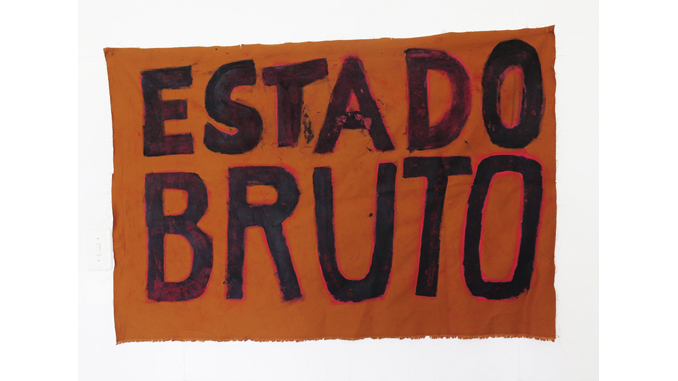

Difícil, na verdade, é ler esse livro. Sim, é preciso dizer que é um livro áspero, ainda que sublime. Sublime, principalmente, no que ele consegue ler e traduzir da sensibilidade do mundo ao seu redor, o mundo da segunda metade do século XX, um mundo transformado pela Segunda Grande Guerra, no qual até as estruturas afetivas e narrativas foram destruídas. Um mundo, efetivamente pós-estruturalista: sem referentes e com temporalidades superpostas.

A trama do romance é relativamente simples: Um militar do exército francês, o capitão Reixach, é abatido por um soldado alemão. Ocorre que essa morte parece estranha aos olhos de um soldado, Georges, primo do capitão morto e que é cavaleiro no mesmo regimento que ele. Georges suspeita que o capitão Reixach, na verdade, decidiu ser abatido, decidiu morrer, e o romance é, efetivamente, a sua investigação sobre esse fato.

Georges sabe muito bem que ele próprio e o capitão tiveram um antepassado, nas guerras napoleônicas, que provavelmente dissimulou um suicídio dando-se a morte numa batalha. Ele também sabe que esse antepassado dissimulou seu suicídio na forma de uma morte em combate e que decidira morrer porque descobrira estar sendo traído pela esposa.

Georges dialoga com Iglésia, um rapaz sem treinamento militar, que o capitão fizera de seu ajudante de ordens e descobre que esse rapaz fora amante de Corinne, a esposa de Reixach. Posteriormente, Georges dialoga com Corinne e torna-se, por sua vez, seu amante.

La route de Flandres se insere na tradição, muito alemã, por sinal, dos romances de formação (os Bildungsroman) – mas é, na verdade, uma desconstrução desses romances… O livro de Claude Simon como que duvida da real possibilidade da formação, ou da aprendizagem, porque ironiza com o fato de que vivemos num mundo que os alemães destruíram, um mundo sem referentes, que depende de um imenso esforço de interpretação, de hermenêutica, para ser, outra vez, compreendido.

O romance tem várias camadas temporais, a começar pela própria capa das primeiras edições, que reproduz o que seria a imagem do antepassado dos personagens, uma pintura propositadamente manchada de vermelho para sinalizar que ele se havia suicidado. A camada tecnicamente mais importante, aquilo que poderia ser considerado como “o presente da narrativa” é “anunciado”, logo nas primeiras páginas na forma de prolepse, ou seja, como uma projeção que indica o que virá, no futuro, de centro, de equilíbrio, para a narrativa.

Ocorre que esse “presente da narrativa”, a temporalidade principal do romance, é escrita de uma forma meio alucinada, com a alternância da voz narrativa entre a 1a e a 3a pessoa. Entre essa prolepse e esse “presente da narrativa”, há várias camadas de temporalidade: a do ancestral, que se aparentemente se suicidou; a do seu descendente Reixach, que pode ter ou não, igualmente, se suicidado; a dos anos que antecedem a guerra; a da própria guerra; a dos anos que se seguem à guerra e a temporalidade idealizada, colocada apenas simbolicamente, do que seria um mundo que não tivesse sido destruído pela guerra.

Estruturas de indeterminação

A rota de Flandres é marcado por um discurso não linear. A partir de um momento o leitor compreende as diferentes cenas superpostas, as tramas e a personalidade dos personagens, mas como não há marcadores de linearidade, nos perdemos o tempo todo na passagem de um elemento para o outro. Assim, uma mesma cena é retomada, repentinamente, no meio de uma outra cena, e isso acontece durante todo o livro. Na verdade, isso é o grande charme do livro, essa descontinuidade, essa não-linearidade. E o pior, na verdade o melhor, é que algumas dessas cenas se repetem em pelo menos dois planos diferentes: um plano simbólico, mas, digamos assim, acontecimental, e um outro plano simbólico, mas que não é acontecimental, é puramente arquetípico.

Vou dar um exemplo: uma das cenas do livro, repartida ao longo de toda a narrativa, fala do encontro do personagem George com um cavalo morto. Isso é uma cena simbólica, mas acontecimental. É simbólica porque o cavalo morto sugere uma referência à guerra, ou a uma dada forma de guerra fadada a ser perdida. E é acontecimental porque narra um evento concreto no percurso do personagem. Porém, ao mesmo tempo, essa cena é simbólica-arquetípica: neste caso, simbólica porque evoca um conjunto de referências a cavalos, não exatamente aquele, presente na trama e arquetípica porque esse cavalo sugere a ideia de um outro tempo, ou de um ideal, associado à cultura de cavalaria, à cultura de honra e nobreza, destroçada pela guerra.

A não linearidade do livro de Claude Simon se complementa com outra marca do livro: as suas transgressões sintáticas, sempre muito visíveis, presentes, por exemplo, na sua pontuação, na sua decupagem frástica – ou seja, na estrutura do encadeamento de suas frases – e no agenciamento sintagmático das ideias.

La routre de Flandres é um livro transgressor, que rompe com os cânones de escritura do romance tradicional, ou convencional, de estrutura realista.

O livro é composto, efetivamente, por estruturas de indeterminação. Estruturas essas que denotam, que evocam, a sensação de um mundo em ruínas, ou melhor, de um mundo arruinado. Precisamente do mundo destruído pela Segunda Guerra e de uma humanidade desmoralizada pelo fascismo. Nesse mundo, toda verdade transcendente desapareceu e não resta nenhum sistema estável e unívoco de referências. É um mundo sem referentes e sem paralelos, no qual todas as tradições de referência provindas do racionalismo e do Iluminismo foram destruídas.

Labirinto sintáxico

Nesse escopo de obra, destaco um elemento estilístico que considero particularmente interessante no romance, algo que poderíamos chamar de ilusão anafórica: o efeito de lançar o leitor, repentinamente, por meio de uma quebra fulgurante na estrutura da frase, para outro contexto, ou plano, ou temporalidade. Por exemplo, quando um pronome pessoal é repentinamente desassociado do verbo ao qual, pretensamente, deveria se ligar, abrindo brutalmente um seguimento narrativo parentético – ou seja, um trecho que normalmente estaria entre parênteses e que, assim, leva a uma outra abordagem, a uma outra referencialidade, a um outro plano da história.

Esses efeitos desorientam o leitor. Temos impressão de entrar dentro de um labirinto sintáxico, com alçapões, paredes falsas e espelhos convexos feitos por meio de conectores lógicos que se tornam perniciosos e, do nada, se transformam em conectores ilógicos.

A ilusão anafórica produz, em síntese, uma discontinuidade cronotópica. Simon desconstrói a ordem frástica linear e, ao fazê-lo, desconstrói, igualmente, a ordem narrativa linear e a ordem temporal linear. E é precisamente aqui que podemos assinalar a proximidade entre o livro e a compreensão de temporalidade de Heidegger em Ser e Tempo.

Um romance fenomenológico

La route de Flandres é um romance fenomenológico e, mais que isso, fenomenológico-hermenêutico. Todo o livro gira em torno da interpretação e da compressão da experiência dos indivíduos à luz da experiência da história.

E não apenas: o horror fenomenológico de estar num mundo que teve toda a sua ordem de significados repentinamente estilhaçada e precisar reconstituir a ideia de universo por meio dos sentidos e das referências.

Podemos ver Georges, o personagem central de La route de Flandres, como uma anáfora para o Dasein (o Ser-aí heideggeriano). E também podemos compreender o e seu esforço desgastante para reconstituir a história de seu primo Roxarch como um esforço gigantesco de aceitar que o ser-aí se encontra num mundo partilhado com outros seres-aí, que, por suas vezes, produzem um ser-com-outros que, afinal, não significa muito mais do que a busca eterna por uma significação que, provavelmente, não existe.

Justamente essa ideia de encontro com o outro constitui um aspecto muito interessante do livro de Claude Simon: a sua dimensão dialogal. Tem-se impressão de que todo o livro está construído sobre diálogos, mas essa impressão é desconstruída o tempo todo, como se o autor nos provocasse, estivesse nos provocando, a superar a dimensão imediata do diálogo ocorrido entre os personagens e perceber que, na verdade, estamos dialogando nós, nós mesmos, os leitores, com esses personagens e, eventualmente, com o próprio autor.

Essa estrutura dialogal é tanto mais confusa porque os diálogos, às vezes, são feitos a partir de longos monólogos, que nem sempre são respondidos pelos interlocutores. E, pior ainda, esses monólogos são, às vezes, o relato que um personagem faz do relato que outro personagem fez. É o caso do relato que Georges faz para Corinne do relato que Iglésia fez a ele durante a guerra.

E o pior (ou melhor) é que esses diálogos, geralmente, não possuem os marcadores textuais que caracterizam diálogos, como aspas, travessões ou a indicação textual dos locutores.

Mas bom, como se não bastasse, além desses diálogos que a gente não sabe quando começam e nem se vão terminar, há, ainda, os falsos diálogos, outro recurso estilístico que Claude Simon utiliza. Os falsos diálogos são diálogos curtos, pontuais, que não estão incluídos nos longos fios narrativos do livro. Eles são aquilo que nós, propriamente, chamaríamos de diálogos. Ocorre que eles, pateticamente, geralmente não resultam em nada: seja porque não têm informação concreta; seja porque o que um personagem diz, simplesmente, não é compreendido por outro personagem; seja porque o evento não tem importância nenhuma para a trama.

É como se Claude Simon nos dissesse que o diálogo concreto, a comunicação concreta, é impossível na vida e que o verdadeiro diálogo é aquele mal percebido, feito no fluxo intersubjetivo da consciência e da memória social. Essa ideia é muito importante para mim, seja como escritor, seja como cientista e forja muito do que compreendo por comunicação e por cultura.

O autor e suas guerras

Para concluir, algumas palavras sobre o autor. Claude Simon nasceu em 1913, em Madagascar, então colônia francesa, onde seu pai servia como militar. Seu pai morreu em batalha, em 1919, na I Guerra Mundial. Aliás Simon contou, num romance chamado “A Acácia”, uma experiência traumatizante de sua infância: o périplo que sua avó fez com eles, aos cinco anos de idade, pelo campo de batalha onde seu pai havia sido morto.

Poucas semanas depois do conflito, sua avó percorreu esse campo, procurando localizar o local exato da morte de seu pai. Sua mãe, por sua vez, morreu de um câncer quando ele tinha 12 anos de idade. Claude Simon passou a residir com sua avó materna e, mais tarde, tornou-se interno do colégio Stanislas, em Paris. Nesse momento, ele passava as férias de verão na casa de suas três tias paternas, todas solteiras, um tema que está presente no romance A grama.

Claude Simon prestou serviço militar e foi mobilizado na Segunda Guerra Mundial. Em 1940 foi capturado e feito prisioneiro pelos alemães, mas conseguiu fugir e retornou a Paris, onde participou da Resistência. Em 1944 sua esposa, com quem vivia desde os 18 anos de idade, ou seja, desde 1931, suicidou-se. Terminada a guerra, Claude Simon foi viver numa pequena propriedade rural e tornou-se viticultor.

E isso também marca o início da sua atividade como escritor. Nos anos 1960 manifestou contra a guerra da Argélia e a favor da independêncIa desse país. No final dessa década Simon recebeu o importante prêmio Médicis de literatura e fez parte do movimento literário como Nouveau roman.

Claude Simon escreveu cerca de 30 romances. La route de Flandres é de 1960. Além dele, eu gosto, particularmente, de A batalha de Pharsala, que é de 1969. O prêmio Nobel de literatura veio em 1985. Claude Simon faleceu vinte anos depois, em Paris, em 2005.

*Fábio Fonseca de Castro é professor de sociologia no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Como Fábio Horácio-Castro publicou o romance O réptil melancólico (Record).

Referência

Claude Simon. A estrada de Flandres. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986, 250 págs. [https://amzn.to/44SrUE7]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA