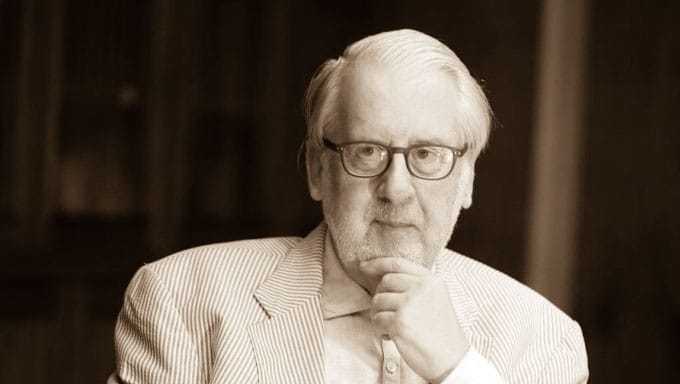

Por LUIS FERNANDO VITAGLIANO*

Comentário sobre o livro recém-lançado de Marcio Pochmann

Muitos economistas preferem olhar aos números ao olhar a história. Esses economistas e suas opções pelas matemáticas contam com uma vantagem incontestável: estão no terreno das precisões. Um PIB baixo ou uma inflação alta não se alteram na interpretação temporal, vão manter-se assim inexoravelmente. Mexer nas variáveis como taxa de juro, taxa de câmbio e salários têm consequências calculáveis e mecanismos de contágio identificáveis por modelos.

Já os economistas que optam pelo olhar histórico para desenvolver suas analises, podem não contar com as grandes ferramentas de regressão e controle dos indicadores; mas contam com outra vantagem que jamais um econometrista vai ter: podem refletir e avaliar o passado, através da capacidade de tecer relações, propor o futuro como devir, discutindo avanços e retrocessos civilizatórios. Para este segundo perfil profissional, os números são apenas meios (secundários em relação aos movimentos históricos e as decisões políticas) de olhar para a construção nacional.

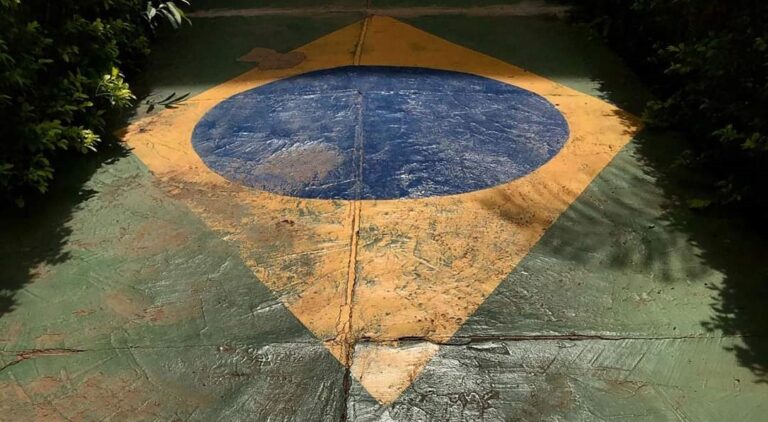

Marcio Pochmann, que obviamente se enquadraria no segundo perfil de pesquisador da área econômica está olhando para o passado recente para pensar os próximos passos do futuro. Seria redundante dizer que está discutindo a questão nacional, no sentido preciso do termo: sobre os rumos de uma nação que tem porte e capacidade de soberania.

Eleito pelo índice científico Alper-Doger (AD-2022) como o 4º mais importante economista brasileiro e o 11° Latino Americano,[1] Pochmann acaba de lançar seu 62º livro: A grade desistência histórica e o fim da sociedade industrial. Obra que circula de forma ensaística por momentos históricos pregressos, para focar na Nova Republica enquanto período central dos seus questionamentos civilizatórios. A pergunta que instiga o leitor é se teremos ou não espaço político para a construção nacional que exige certas condicionalidades?

Já na introdução da obra, Pochmann defende que aquela burguesia nacional que se constituiu com um projeto nacional de desenvolvimento, insistiu em um país industrial, urbano, moderno e desenvolvido foi excepcional no sentido de exceção histórica. E, mesmo essa, que se contrapunha ao perfil oligárquico da burguesia associada e dependente, desistiu. Enfim, essa burguesia, ou essa fração da burguesia, acaba vencida pelo cansaço ao desse país do futuro, soberano e com índices de desenvolvimento e aceita a posição legada pelo neoliberalismo e suas camarilhas nacionais na posição de subalterna que a outra parte da elite rogava e prevaleceu.

O que torna instigante no debate é o papel do Estado questionado no ensaio. Qual nação nos propomos a ter exige a pergunta de qual Estado é necessário? Dentro de uma elite subordinada e dependente ao capital internacional, avessa ao risco do empreendimento capitalista de alta competitividade domina a perspectiva de um Estado neoliberal, oligopolista – que dá segurança ao capital internacional ao passo em que defende os interesses locais de aversão á competição.

Sabemos que para se instituir um Estado burguês é preciso agir contra a intuição. Não cabe um estado liberal para um Estado burguês. É onde os economistas econometristas erram e os economistas históricos têm mais instrumentos: qualquer olhar para o desenvolvimento dos país desenvolvidos observa que o Estado é altamente interventor e atua na construção do desenvolvimento. Sabemos disso de Rostow a Myrdall, de McNamara a Mandel, de Dani Rodrick ou Stiglitz a Joo Chang. Por isso, para o Brasil desenvolver seu projeto nacional de desenvolvimento seria necessário um Estado forte, atuante e modernizador. O problema não é econômico, mas politico. Porque se parte da elite não quis, ou se o resultado das forças políticas de elite foi o afastamento do investimento em um Estado que pudesse ajudar na construção do Estado Industrial, sem uma classe trabalhadora que tenciona as relações de capital, isso não vai acontecer.

Sem a pretensão de fazer uma leitura mecanicista dos períodos explorados por Pochmann, mas me beneficiando de uma estratégia de condensação para expressar questões que são contextualizadas no livro, podemos supor que se estabelece uma interessante relação entre o capitalismo como modo de produção internacional, a versão brasileira do capitalismo que é inserido na divisão internacional do trabalho e o Estado necessário ou resultante das contradições da estrutura material de produção. Ou seja, nas condicionantes provocadas pela divisão internacional do trabalho, acompanhada pelo capitalismo nacional e suas correlações endógenas, configura por extensão uma figura de Estado quase que como resultantes das necessidades materiais do capital internacional, nacional e das forças políticas.

São três momentos usados e comparados no livro; tendo como recorte a Republica: (a) A Primeira República, com o Estado gendarme liberal, agrário, exportador e ainda com forte vinculo ao escravagismo ligado a divisão internacional do trabalho, onde o Brasil se coloca na posição de monocultura agrário-exportadora e disso resulta um estado liberal que respeita e fortalece as oligarquias; (b) O período posterior de industrialização que vai de Getúlio Vargas ao regime militar, onde as forças de industrialização encontram tanto no ambiente internacional como no projeto nacional espaço para atuar no processo de reposicionamento brasileiro na divisão internacional do trabalho, exigindo um Estado Industrial; (c) E o período da Nova República, onde o neoliberalismo volta a atacar a constituição de 1988 para recolocar o Brasil na condição de subordinação que antes se estabelecia e a versão neoliberal de estado fraco e subordinado provoca a desistência de parte da sociedade civil lutar por um Estado industrial.

Se a história se repete, ou se a história é cíclica, são subjetividades que não interferem no fato de que houve uma desistência histórica do Brasil consolidar-se como não soberana e autônoma diante da divisão internacional do trabalho.

Como quem quer discutir o futuro, a pergunta de Cazuza cabe: que pais é esse? Mas seria melhor nos perguntarmos que país queremos que seja? Para essa segunda pergunta a resposta passa necessariamente pelo Estado necessário que vai gerir políticas públicas que darão rumo ao projeto. A espera (ou esperança) fica para uma elite que discuta os rumos nacionais e redefina o Estado necessário, como os EUA da independência que estabeleceu seu pacto por soberania das colônias na união. E, na ausência dessa elite, são as classes populares que deve assumir a missão de tencionar a questão do desenvolvimento e das políticas públicas como fizeram na velha Europa do século XIX. Na desistência de personagens históricos coletivos decisivos (ou na insuficiência desses atores), a história brasileira tem se repetido entre a subordinação liberal e a subordinação neoliberal aos interesses de grandes corporações internacionais.

*Luís Fernando Vitagliano é cientista político e professor universitário.

Referência

Marcio Pochmann. A grande desistência histórica e o fim da sociedade industrial. São Paulo, Ideias & Letras, 2022, 152 págs.

Nota

[1] O índice científico Alper-Doger (AD-2022) está disponível em https://maisbrasil.news/2022/03/14/ranking-dos-100-economistas-da-america-latina-traz-50-brasileiros-e-bresser-pereira-e-o-primeiro-da-lista/