Por MARCOS AURÉLIO DA SILVA*

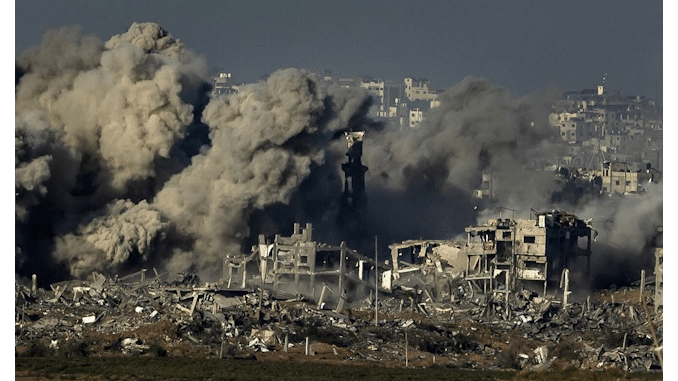

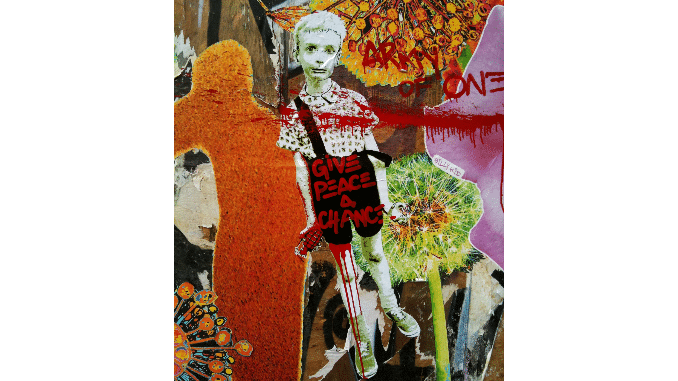

Com as negociações de paz já iniciadas, é o próprio Ocidente que soa os tambores da guerra, não sem uma boa dose de cinismo

No Ocidente a análise liberal já começou a “especular” sobre os motivos psicopatológicos da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, segundo se pode ver em um recente vídeo da Limes – Rivista Italiana di Geopolitica. Não será de assustar se daqui a pouco a mídia corporativa brasileira usar do mesmo argumento.

É o meio do Ocidente esconder suas próprias responsabilidades, à frente a expansão da OTAN para o Leste Europeu a partir dos anos 1990 e o golpe da praça Maidan em 2014, que derrubou o presidente pró-Rússia Viktor Janukovic e reergueu os esquadrões nazifascistas ucranianos, em parte integrados ao exército do país (como o Batalhão Azov, em ação na região do Donbass).

Não é o caso de extrair daqui uma canonização de Vladimir Putin, como se ele, ao invés de um seguidor do tradicionalismo conservador de Alexandr Dugin − numa das tantas variações do bonapartismo que marca a atual crise orgânica do capitalismo[1] −, fosse o máximo representante do bolchevismo, segundo parece pensar no seu íntimo uma certa esquerda. Que em alguns círculos chega a trocar a doutrina de Lênin por aquela de Oswald Spengler.

Mesmo a China, aliada estratégica da Rússia na redefinição em curso da geoeconomia e geopolítica mundial, não subscreveu a decisão de Putin de passar da guerra fria à guerra quente. É o que se pode concluir das declarações do ministro do exterior Wang Yi, que nem por isso deixou de considerar inaceitáveis a expansão da OTAN e as sanções do Ocidente contra a Rússia. É como se a Rússia tivesse se lançado a uma inadvertida inversão da máxima de Clausewitz.

As queixas de Putin são, todavia, mais que justas. Elas são uma reação ao regime de “acumulação primitiva” que o imperialismo, sob o comando planetário dos EUA, “recriou” no Leste Europeu após a queda do “socialismo real”, marcado por ampla privatização, superexploração do trabalho e militarização.

São essas queixas que o Ocidente deseja encobrir com a tese do “desvio psicopatológico”. Um modo de não falar de correlação de forças e de lutas de classe, como anotou Gramsci na crítica ao reacionário positivismo da antropologia médica de Lombroso − com sua clara dimensão territorial, produto das relações imperialistas.

E, no entanto, parece ter sido justamente essas correlações de forças que Vladimir Putin, se seguisse como os chineses o marxismo − que não se confunde com a “filosofia do ato puro”, a gentiliana “práxis pura” −, teria melhor avaliado antes de abandonar o terreno da diplomacia, ou da política propriamente dita, para adentrar aquele da guerra de movimento como se fosse já “toda a guerra”.

Trata-se, a rigor, do terreno da hegemonia, do consenso que se sobrepõe à coerção (sem eliminá-la completamente, ou transformando-a em autocoerção). Uma mudança de longo alcance nas correlações de forças a condicionar a política do mundo pós-1848. E que, pelo menos desde o último Engels − para não falar de Lenin, Gramsci e Togliatti, grandes teóricos da hegemonia −, o marxismo aprendeu a erguer como um dos seus pilares.

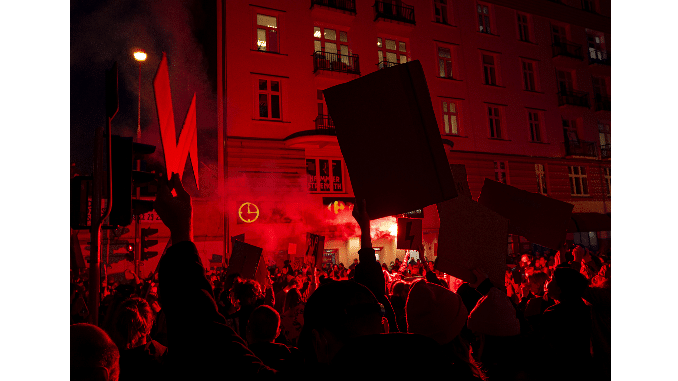

Passados alguns dias do início da campanha russa, há, todavia, um fato objetivo sobre o qual ninguém pode silenciar. Com as negociações já iniciadas, é o próprio Ocidente − tão atravessado por regimes bonapartistas quanto aquele de Putin, incluindo o país guia do imperialismo[2] − que continua, não sem uma boa dose de cinismo, a soar os tambores de guerra enquanto fala de paz, enviando armamentos à Ucrânia e lançando uma irracional campanha de ódio contra a Rússia.

Tinha razão Milton Santos quando há vinte anos disse ser característico da “perversidade sistêmica” da globalização – ela mesma “um período e uma crise” −, entre outras fundada na “tirania da informação”, “males espirituais e morais como os egoísmos, os cinismos, (e) a corrupção”.[3]

*Marcos Aurélio da Silva é professor do Departamento de Geociências da UFSC.

Notas

[1] Para a definição de bonapartismo me apoio em Losurdo, que o associa a “uma sociedade atomizada e amorfa”, pressuposto do “poder pessoal” e do “carisma pessoal do líder”, que se “proclama acima de todos os partidos e classes sociais”, bem como − coisa muito importante − aos contextos políticos onde a “práxis” é “uma nítida antítese da teoria” e os teóricos são tidos como “simples doutrinários aferrados a ideias, construções sistemáticas ou, ainda, a ‘questões metafísicas’”. Ver Losurdo, D. Democracia ou bonapartismo: triunfo e decadência do sufrágio universal. RJ: Editora da UFRJ; SP: Editora da Unesp, 2004, p. 197-8.

[2] Sobre a ampla difusão dos regimes bonapartistas que marca a crise do capitalismo atual, acompanhamos o capítulo 4 do livro de Stefano G. Azzarà, Adeus pós-modernismo. Populismo e hegemonia na crise da democracia moderna, em curso de publicação pela editora Insular a partir de uma tradução nossa.

[3] Santos, M. Por uma outra globalização. Do pensamento único à consciência universal. RJ/SP: Record, 2009, p. 15, 20 e 33-4.