Por CLEBER VINICIUS DO AMARAL FELIPE & JEAN PIERRE CHAUVIN*

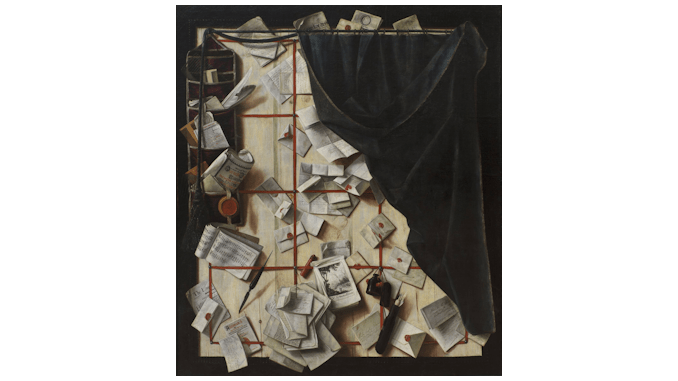

Alexandre Herculano notabilizou-se não somente pelas obras de cunho histórico, mas também pela ficção

Em abril de 1842, Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo (1810-1877) enviou um conjunto de cartas à redação da Revista Universal Lisbonense, nas quais discorria sobre a História de Portugal e os modos de concebê-la. Após narrar as origens, mapear a antiga geografia do país – uma faixa estreita da Península espanhola – e traçar a genealogia dos reis (agrupados em quatro dinastias), o historiador deteve-se nos séculos XV e XVI, sugerindo que o auge do reino teria sido alcançado durante os Quatrocentos, e a decadência marcara o Quinhentos.

Para reforçar o seu modo de ver, o historiador estabeleceu metáforas entre a trajetória do país e os ciclos do homem (da infância à decrepitude), a sugerir que o tempo em que ele, Herculano, vivia (século XIX) representava um período revigorante da nação portuguesa, agitada pelo debate político, a mudança social, o embate econômico e a cultura, em uma espécie de reedição do período em que aquele povo era considerado “bárbaro”. Dentre as questões mais relevantes abordadas pelo também romancista, encontrava-se a necessidade de situar a cronologia de seu país com maior precisão e rigor:

A nossa história começa unicamente na primeira década do século XII; não porque os tempos históricos não remontem a uma época muitíssimo mais remota, mas porque antes dessa data não existia a sociedade portuguesa, e as biografias dos indivíduos coletivos, bem como a dos singulares, não podem começar além do seu berço. (HERCULANO, s/d, p. 121)

Incomodado com o argumento de historiadores contemporâneos, que elegeram o século XVI como o período em que o reino português teria chegado ao auge, graças às disputas ultramarinas e à expansão do reino pela África, Ásia e América, Herculano sentenciava justamente o oposto. Por isso mesmo, considerava inadequado denominar aquele período como “Renascimento”.

No estudo da época vulgarmente chamada do renascimento, nome que talvez só por antífrase ou cruel escárnio lhe conviria, fora preciso fechar os olhos ao brilho da aparentes grandezas, e alumiar com o facho da historia o corpo enfermo da sociedade portuguesa, que apressava a sua hora de morrer com a febre das conquistas. (HERCULANO, s/d, p. 139)

As cartas nos autorizam supor que o historiador se pautava pela crença no progresso, como caminho para superação do período de impotência, situado entre 1580 a 1640 (período da unificação das coroas espanhola e portuguesa), e de dormência (entre o final do século XVI e o início do século XIX). Em suma, Herculano elegera o seu tempo como aquele em que a sociedade portuguesa mais se contrapusera ao Renascimento e mais se aproximava do período originário do país, entre os séculos XII e XV. Para validar essa premissa, elegeu a instabilidade política do Oitocentos como característica que mais o aproximava do Quatrocentos – quando a identidade nacional se constituía sob o embalo das “conquistas” e o poder dos reis ainda não se tornara absoluto.

O que são as revoluções políticas do nosso tempo? São um protesto contra o renascimento; uma rejeição da unidade absoluta, uma renovação das tentativas para organizar a variedade. Hoje os povos da Europa atam o fio partido das suas tradições da infância e da mocidade. O século XIX é o undécimo do que exclusivamente se pode chamar socialismo moderno. Os três que o precederam foram uma espécie de hibernação em que o progresso humano esteve não suspenso, mas latente e concentrado nas inteligências que iam acumulando forças para o traduzir em realidades sociais. Eis de onde procedem as analogias dos séculos chamados bárbaros com a época em que vivemos. (HERCULANO, s/d, pp. 144-145)

Mais uma vez, Alexandre Herculano recorria à metáfora que identificava a história do seu país às fases de vida de um homem: imagem com que reforçava a analogia entre mocidade e vigor (século XIII); velhice e decadência (século XVI); juventude e revolta (século XIX). Como a maior parte dos historiadores de seu tempo, ele parecia convencido de que, em contraste com quase três séculos de latência, o povo português voltara a despertar, agora sob as luzes do progresso, embora se tratasse de uma chama débil, desorientada entre o dogma e o saudosismo; entre a carolice e o invencível apelo sebastianista.

Alexandre Herculano faleceu a 13 de setembro de 1877. Treze anos depois, Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895) foi encarregado de elaborar/pronunciar um discurso laudatório para homenageá-lo em seção pública da Academia Real das Ciências de Lisboa. A tomar pelo intervalo entre morte e tributo, o autor, logo no início do panegírico, adiantou que já não era mais tempo de prantear a perda de um grande homem, mas de canonizar a memória e reconhecer-lhe as virtudes. O elogio, vincado com convenções próprias do gênero encomiástico, soa sincero porque o elenco de méritos atribuído a Herculano é compatível com os recursos mobilizados por Chagas em sua obra histórica e ficcional.

Herculano notabilizou-se não somente pelas obras de cunho histórico, mas também pela ficção. Conforme Chagas, ele priorizou o “viver ignorado do povo, que ninguém conhecia quando a história era apenas o baixo-relevo em que figuravam no mesmo plano os personagens que a compunham”. Para caracterizar sua produção literária, Chagas estabeleceu contrapontos entre Garret e Herculano: se o primeiro “estudava na canção da camponesa que brotava nuns lábios risonhos a formação ingênua das lendas nacionais”, o segundo “decifrava pacientemente nos forais, escritos tantas vezes com sangue, a formação laboriosa do direito popular”; se Garret se entretinha com “os raios do luar de junho tecidos pelas mãos das Moiras encantadas”, Herculano retratava o “gemer do vento nos claustros solitários, com os murmúrios que se erguiam do coro espectral das gerações oprimidas, cujos protestos se tinham imobilizado nas palavras delidas dos velhos pergaminhos”; ambos apresentavam um desempenho compatível com a grandeza do Oceano, mas Garret se deixava mover pelo “Oceano que geme em noite amorosa, refletindo o luar, e acompanhando o canto triste e doce do barqueiro que passa”; com Herculano, o Oceano “ruge, quebrando na penedia e iluminado pelo relâmpago” (CHAGAS, 1890, pp. 12-13).

No que diz respeito à produção histórica, Alexandre Herculano teria conferido importância a aspectos comumente olvidados pelo historiador, reconstruindo “as gerações extintas, como se tivesse assistido à sua passagem tumultuosa na superfície da terra”, perscrutando “a intimidade dos primeiros reis” e “o mais secreto dos seus pensamentos”. (CHAGAS, 1890, p. 17). Estas características foram outrora elencadas por Pinheiro Chagas em seus Ensaios Críticos, publicados em 1866. Na ocasião, ele escreveu que a missão do romancista histórico era “mais grandiosa, mais sublime do que a do próprio historiador”. Ambos consultam as histórias e delas “arrancam os espectros das gerações extintas do seu túmulo secular”. O historiador, no entanto, “estende o cadáver na mesa anatômica” e se contenta em “explicar friamente” os mistérios do organismo e investigar “o modo como o fluido vital fazia jogar essas molas, que a morte despedaçou, e cujos segredos o tempo obliterara”. O romancista, por outro lado, “galvaniza o cadáver, restitui-lhe o movimento” de modo que o leitor “vê passar por diante de si não o esqueleto hirto e gélido, mas o corpo animado com o calor da vida, com o fogo das paixões, que o animara, que o abrasara outrora” (CHAGAS, 1866, p. 58).

No romance O Juramento da Duquesa (1873), Chagas abraçou o encargo de celebrar não “os grandes feitos das campanhas da Restauração”, mas “os enredos da corte, as calúnias, as traições que se desenrolavam no reverso desse quadro brilhante das épicas pelejas e de sobre-humanas façanhas”. As fraquezas e defeitos dos antepassados não deixavam de ser “amargas lições”, assim como as virtudes convertiam-se em “glorioso incitamento” (CHAGAS, 1902, p. 100). Nas instâncias liminares de O naufrágio de Vicente Sodré (1894), ele admitiu a importância da “forma romântica” para apresentar a “vida íntima” dos antepassados ilustres dos portugueses e elaborou algumas recomendações: “não procurar o drama fora da realidade, não inventar episódios, nem fantasiar personagens, procurar simplesmente ver as cenas tais como a história as descreve, compreender os personagens como eles se revelam nos seus atos”.

Sua proposta é a de fazer “reviver” as épocas históricas sem prejudicar o interesse dramático das narrativas. Chagas, em seguida, afirmou que recorreu às Lendas da Índia, de Gaspar Correia e evitou a fantasia, se limitando a empregar as personagens históricas e colocar-lhes nos lábios “as palavras que estavam no seu pensamento, mas que eles talvez não poderiam exprimir com a nitidez com que podemos formulá-las agora”. Para ele, a história “tem duas faces, e nenhuma se deve ocultar” (CHAGAS, 1894, pp. IV-V). Fica evidente, portanto, que os méritos de Alexandre Herculano, assinalados em seu encômio, não são provenientes de sua biografia, mas resultam da maneira como sua obra ajustava-se aos preceitos outrora sistematizados por Pinheiro Chagas. Disso, depreende-se que: as fronteiras entre história e ficção eram tênues; a imaginação e a retórica não constituíam referências contraditórias; obras poéticas e historiográficas poderiam servir à res publica, na medida em que figuravam lições ético-políticas.

*Cleber Vinicius do Amaral Felipe é professor no Instituto de História da UFU.

*Jean Pierre Chauvin é professor na Escola de Comunicações e Artes da USP.

Referências

CHAGAS, Manuel Pinheiro. Novos Ensaios Críticos. Porto: Casa de Viúva Moré, 1867.

CHAGAS, Manuel Pinheiro. O Juramento da Duquesa. Romance Histórico Original. 3ª ed. Lisboa: Empreza da História de Portugal, 1902.

CHAGAS, Manuel Pinheiro. O naufrágio de Vicente Sodré. Lisboa: Livraria de Antonio Maria Pereira, 1894.

CHAGAS, Manuel Pinheiro. Elogio histórico. Lisboa: Typographia da Academia, 1890.

HERCULANO, Alexandre. Cartas sobre a História de Portugal. In: _____. Opúsculos, Tomo V – Controvérsias e Estudos Históricos, Tomo II. 5ª ed. Lisboa: Livraria Bertrand; Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, s/d, pp. 33-155.