Por ANTONIO SÉRGIO ALFREDO GUIMARÃES*

Os protestos que se seguiram ao assassinato de George Floyd, de amplitude intercontinental, aconteceram em todos os países onde a população negra é submetida a essa forma de racismo

Os protestos contra a violência policial que vitima constantemente, há décadas, os negros nos Estados Unidos ensejaram recentemente uma onda de manifestações de rua por todos os Estados Unidos, e depois por todo o mundo ocidental, que mostrou uma feição que não se via: brancos, negros e asiáticos, de diferentes tonalidades de cor, de diversas etnias, foram às ruas em massa contra o racismo. Nos 1960, houve a mesma aliança plurirracial na luta pelos direitos civis, mas restrita aos Estados Unidos. O assassinato de negros pela polícia já motivara há alguns anos atrás o movimento Black Lives Matter, mas sem obter tamanha e diversificada adesão.

Como sói acontecer, a grande imprensa brasileira voltou a se indagar o porquê do mesmo não acontecer no Brasil. Se antes, a resposta subjacente era que não tínhamos igual racismo – ao menos tão violento -, dessa vez a questão era outra: porque, sofrendo a mesma violência policial, os negros no Brasil não se rebelavam? Do mesmo modo, surgiram vozes alertando que o problema era de todos nós – brancos e negros, que um antirracismo ativo era necessário por parte dos brancos.

Sem poder enfrentar a questão em toda a sua complexidade, vou me limitar a apenas uma face do problema: a mudança da compreensão do que é o racismo.

Para ser curto e direto, minha resposta é: a compreensão do que é racismo mudou e isso possibilitou que a violência policial fosse compreendida como tal, e que cidadãos brancos começassem a perceber que são tratados de modo diferente pela policia porque são brancos, não porque sejam pacatos, ou estejam bem vestidos, ou qualquer outro atributo que não seja a raça. E mais: a violência que se naturalizou contra outro ser humano, contra os negros, mais dia, menos dia, também lhe atinge.

Considerávamos racismo, nos anos 1950, uma doutrina que pregava a existência de raças humanas de fenótipos distintos, qualidades morais e capacidades intelectuais também distintas. Nina Rodrigues, o fundador de nossa antropologia social, no começo do século XX, acreditava na superioridade da raça branca e nas desigualdades naturais entre as raças, o que não o impediu de ser um defensor das religiões africanas e um amigo do povo de santo. Tudo isso mudou no final dos anos 1930 e na década de 1940. Nossas ciências sociais abandonaram as doutrinas racistas e passaram, ao contrário, a combatê-las. Mas, infelizmente, a estrutura social vivenciada durante a vigência da doutrina racista pouco foi alterada, e passamos a atribuir à cultura, à falta de educação dos negros e à violência das periferias pobres, o que antes era visto como qualidades intrínsecas da raça. Mais ainda, passamos a sentir orgulho de não pronunciarmos a palavra ‘raça’ (a cor parecia uma evidência irrefutável) e a nos vangloriar de mantermos relações entre brancos e negros permeadas pela intimidade e pelo compartilhamento de uma mesma herança cultural luso-brasileira – o nosso futebol era mestiço em preto e branco, assim como nossa música, a nossa comida, etc. Já analisei alhures o que foi a nossa democracia racial, não é necessário retomá-la aqui.

Pois bem, no começo desse século, demos seguimento ao desmascaramento do racismo em nossa sociedade ao denunciar a preferência sistemática de nossas universidades em recrutar alunos brancos, ainda que selecionassem anonimamente, através de exames vestibulares sem declaração de cor. Conseguimos através de uma grande campanha de massa, que durou mais de uma década, contra a opinião unânime da grande imprensa e de boa parte do nosso establishment intelectual, convencer, primeiro os conselhos deliberativos das nossas universidades públicas, depois o nosso Supremo Tribunal Federal, de que a ausência absurda de negros em nosso ensino superior era injusto e só poderia ser atribuído a um racismo que já não era individual – restrito a atitudes e comportamentos – mais sistêmico, estrutural. As cotas para negros se impuseram como um remédio amargo, mas necessário, se não quiséssemos continuar barrando o desenvolvimento do talento e da inteligência negra desse país, no século XXI.

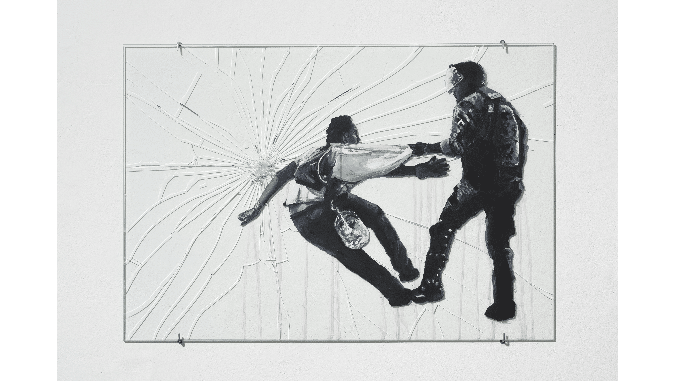

Agora a hora é outra. Precisamos pensar sobre o que está realmente em jogo na maneira brutal com que a polícia trata os residentes nas periferias urbanas. A desculpa que aciona a violência do tráfico de drogas e o abrigo de bandidos nessas localidades precisa ser melhor compreendida, pois na maioria das vezes acoberta uma abordagem policial violenta, desnecessária e racista.

O que é então racismo hoje? Para além de atitudes e comportamentos, dois traços estão sempre presentes no racismo.

Primeiro, um sistema de desigualdades sociais que se reproduz sistematicamente atingindo os mesmos grupos, beneficiando uns e penalizando outros, mesmo que não utilize a doutrina racista, mas que pode ser estatisticamente identificado como atingindo grupos com características consideradas raciais ou étnicas. Ou seja, não se trata da exploração de classe, classicamente estudado por Marx, que espolia trabalhadores sem nenhuma coerção física ou nenhum marcador cultural. Ou de dominação masculina, ou outro sistema de desigualdades sistemáticas. Mas, de modo igual, está inscrito na lógica de funcionamento das instituições – na linguagem, nas organizações civis, nos aparelhos de estado, no nosso modo de viver a vida e não pensar sobre ela.

Segundo, se trata de um sistema moralmente injusto, baseado no desrespeito. Desrespeito no sentido que lhe dá o filósofo neozelandês Joshua Glasgow (“falha em reconhecer adequadamente pessoas como criaturas autônomas, independentes, sensíveis e moralmente significativas” em “Racism as Disrespect”, Ethics, p. 85). Desrespeito que não apenas transparece nas relações interpessoais, mas nas instituições sociais, quando ignoram de modo duradouro os valores, os interesses e a vida de pessoas de uma certa origem racial.

Pois bem, acho que os protestos que se seguiram ao assassinato de George Floyd, de amplitude intercontinental, aconteceram em todos os países onde a população negra é submetida a essa forma de racismo. No Brasil, nossa compreensão do que é racismo começa a mostrar que mudou. Uma nova geração de intelectuais negros atua em nossas universidades e na nossa imprensa e é preciso estreitar o diálogo com eles. Eles estão em diversos blogs e já estão na grande mídia. Algo mudou, a percepção do racismo mudou, a violência racial passou a ser uma linguagem e, como dizem os oligarcas justiceiros, o pau que bate em Chico, bate em Francisco.

*Antonio Sérgio Alfredo Guimarães é professor aposentado e sênior do Departamento de Sociologia da USP. Autor, entre outros livros, de Classes, raças e democracia (Editora 34).