Por STEFANO G. AZZARÀ*

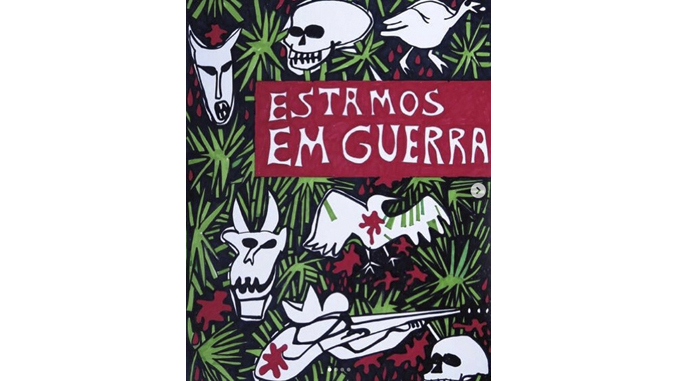

Posfácio do livro recém-editado de Gianni Fresu

Antonio Gramsci: o marxismo diante da modernidade

Numa Itália ainda fortemente hegemonizada pelo conservadorismo católico e pelas posições reacionárias do Sílabo – e na qual permanecia intocado o domínio, não menos reacionário, exercido sobre o aparelho de Estado pelo bloco formado pelas velhas classes dirigentes aristocráticas, a burguesia do Norte e os agraristas meridionais –, o encontro com as ideias de Hegel, reelaboradas por Benedetto Croce e Giovanni Gentile, e também sob a influência dos irmãos [Bertrando e Silvio] Spaventa, significou, para o jovem Gramsci, uma verdadeira entrada na modernidade.

Pode-se dizer que essa foi uma primeira aproximação do tema da liberdade moderna e de sua prática mundana: a tomada de consciência acerca da capacidade humana de fazer a história, bem como da possibilidade de superar o antigo regime no plano político e social. O confronto com dois autores de orientação liberal, mas que também se situavam na vanguarda da cultura europeia, se mostraria muito fecundo, especialmente diante dos pesados entulhos positivistas que com frequência minavam os alicerces da elaboração política do Partido Socialista, impedindo sua ação entre as massas (pensemos, sobretudo, nos estereótipos naturalistas com que se abordava a questão meridional).

Naqueles anos, precisamente a cautela política derivada da lição hegeliana, além de uma concepção universalista da cultura ligada à ideia de espírito absoluto, permitira que Croce evitasse as tentações de interpretação metafísica da Primeira Guerra Mundial, aquele “inútil massacre” – nessa questão, até mesmo os católicos se mostraram mais avançados que muitos outros setores políticos! –, então vista em termos de choque de civilizações ou de religiões por grande parte dos intelectuais europeus (pensemos no empenho para a agitação e a propaganda exercido por personalidades eminentes como Max Weber e Edmund Husserl na Alemanha ou Henri Bergson e Éttienne Boutroux na França).

Esse realismo, contudo, não impedira o grande filósofo de se associar à causa do imperialismo italiano e de ver na catástrofe europeia uma oportunidade benéfica que, tendo ajudado a superar as divisões nacionais derivadas do socialismo e da luta de classes e projetado no exterior o conflito social, favoreceria a regeneração do país, levando o Risorgimento à sua conclusão.

Tampouco o impedira de reafirmar, mesmo nessa circunstância, o papel perenemente subordinado das classes trabalhadoras, configuradas como carne para canhão a ser sacrificada em nome da nova potência da nação e do seu direito de obter um “lugar ao sol” ao lado dos outros países europeus mais importantes. Do mesmo modo, a inspiração hegeliana – drasticamente redimensionada, além disso, a partir da teoria da distinção no âmbito da dinâmica do espírito – não o impediria, no momento da crise do liberalismo italiano e do advento do fascismo, de se distanciar do próprio liberalismo “democrático” – marcado, a seu ver, pelas influências deletérias das ideias abstratas de 1789 e de seus ingênuos princípios universalistas – e de simpatizar, ao menos um período, com a ditadura, entendida como garantidora da estabilidade social e do direito de propriedade (uma vez mais) como barreira para fazer frente ao socialismo.

Nesse ponto, fica clara a ruptura de Gramsci com o neoidealismo italiano. Se o ativismo de Gentile foi refutado como uma forma de fichtismo que se remete a um momento anterior à categoria hegeliana de contradição objetiva, um ultrassubjetivismo vazio e pronto a subsumir e idealizar, sob o conceito de ato puro, toda forma de práxis (a começar pela da mobilização total e da guerra), tampouco o liberalismo de Croce assimilara completamente o conceito universal de homem sem o qual não era possível pensar a dignidade humana comum das classes subalternas e também dos povos coloniais.

Nessa perspectiva, aliás, o liberalismo havia, de certo modo, traído aquela mesma cultura da qual se pretendia herdeiro. Então, para Gramsci (e também para Togliatti) só o marxismo se apresentava como portador do que existia de melhor na tradição ocidental – em primeiro lugar, a Revolução Francesa, mas, ainda antes desta, a modernidade como tal, em sua essência de progresso –, à altura da qual os liberais não tiveram condições de manter-se. É nesse momento que, para Gramsci, a ideia de comunismo passa a se identificar com a ideia de universalidade. E é a partir do acerto de contas com o núcleo mais profundo do liberalismo que, para Gramsci, o marxismo começa a se entrelaçar com essa ideia, com o objetivo de levar a termo aqueles múltiplos processos de emancipação inaugurados pela burguesia, mas abandonados pelo liberalismo.

Qual marxismo, porém? Sabe-se que a Segunda Internacional julgara a Revolução de Outubro sob o ponto de vista de um marxismo dogmático e pretensamente “ortodoxo” e a condenara como uma precipitação voluntarista ocorrida num país ainda amplamente feudal e atrasado. Na Rússia pareciam faltar por inteiro as condições maduras para a passagem ao socialismo, uma ordenação social que pressupunha o completo florescimento da sociedade burguesa capitalista e um imenso desenvolvimento das forças produtivas. Ao definir 1917 como uma “revolução contra o capital” e ao lhe reconhecer plena legitimidade política, Gramsci se afastará de todas as leituras evolucionistas e mecanicistas do processo revolucionário, denunciando o economicismo e o materialismo vulgar dos dirigentes socialistas, mas fazendo valer, em parte, a experiência de Lênin até contra o próprio Marx.

De fato, mesmo no legado marxiano está presente, com frequência, uma teoria simplificada da revolução, que considera exclusiva ou principalmente o acúmulo das contradições no âmbito econômico dos países industrializados europeus. Em outros momentos, porém, Marx mostrou-se muito mais atento à natureza complexa do processo revolucionário, apresentando-o como um entrelaçamento de longa duração entre a economia e os componentes de tipo político, como a guerra ou a opressão nacional.

Nesse sentido, nem sempre ou necessariamente existe sincronia absoluta entre as condições econômicas objetivas e as condições subjetivas e políticas da revolução. E o componente político pode, portanto, possibilitar o desencadeamento de um processo revolucionário de longa duração, até em países mais atrasados como a Alemanha ou em colônias como a Irlanda, partindo de especificidades nacionais que incluem até as tradições históricas e culturais de determinado povo. É o que ocorre, por exemplo – embora possa parecer paradoxal –, com a persistência de um forte sentimento religioso que se identifica com a causa da autodeterminação.

Chegamos ao segundo encontro decisivo na formação de Gramsci. A esse respeito, é justamente a essa visão mais complexa do marxismo que o leninismo confere atualidade ao desvelar a centralidade da situação concreta e, consequentemente, o caráter peculiar do processo revolucionário. Um processo que se apresenta sempre como uma negação determinada, ou seja, ligada às condições históricas específicas de um país e às correlações de força ali vigentes, e que só pode ser atribuído à especificidade de alguma questão nacional (razão pela qual o trotskismo, com sua teoria da revolução permanente e da necessidade de exportar o socialismo para garantir a continuidade da Revolução de Outubro, acabava resvalando para posições economicistas, mencheviques e até eurocêntricas).

Para Gramsci, se uma rigorosa compreensão das condições objetivas se impunha aos dirigentes revolucionários na Rússia, ela era ainda mais urgente para os comunistas nos países do Ocidente, nos quais a revolução, embora pudesse contar com uma maturidade econômica mais acentuada e com seu consequente desenvolvimento de um proletariado industrial, deveria necessariamente fazer frente a uma sociedade civil muito mais articulada e a um bloco dominante muito mais forte e ideologicamente atraente.

Assim, na Europa industrialmente avançada, a revolução não se configurava como uma guerra de movimento destinada a atacar frontalmente a fortaleza do poder, mas como uma longa e penosa guerra de posição que, de trincheira em trincheira, de fortificação em fortificação, deveria envolver a sociedade, pouco a pouco, numa grande rede de contrapoderes. Sobretudo, por intermédio do trabalho dos próprios intelectuais orgânicos, a revolução poderia expugnar a ordem burguesa a partir de dentro, lançando mão de uma sutil operação hegemônica e cultural, elevando progressivamente a consciência das classes trabalhadoras, mas também conquistando, pouco a pouco, o consenso da própria burguesia nacional. É por isso que, no Ocidente ainda mais do que na Rússia, o partido da classe operária, além de se dotar de uma organização capilarizada e eficaz, deveria apresentar-se como uma classe dirigente nacional e adequar sua práxis à situação específica de cada país, sem contar com um modelo de revolução passe-partout.

Como ocorreu, de fato, durante a guerra de libertação do nazifascismo, ou seja, ele teria de tomar para si o interesse geral da nação e de sua autodeterminação no exato momento em que assumia o objetivo de transformar as ordenações político-sociais: nesse ponto, a questão social coincidia com a nacional na mesma medida em que a questão nacional coincidia com a social.

Muito cedo, porém, o marxismo de Gramsci se distinguiria daquele de seus contemporâneos também por outros aspectos essenciais. Já Marx e Engels, por exemplo, em certos momentos desenvolveram a ideia de uma iminente e inevitável crise do capitalismo e de uma consequente decadência da burguesia, seja no plano político, seja no ideológico. De acordo com essa tese, finda sua fase revolucionária, depois de 1848, a burguesia europeia tornara-se completamente incapaz não apenas de levar adiante o processo de democratização e de manter- -se no comando do progresso histórico, mas também de ter uma atuação eficaz no terreno político, porque, para opor resistência ao agora já maduro sujeito antagonista proletário, se empoleirara em posições inequivocamente conservadoras, perdendo toda potência criativa.

Também nesse caso estamos claramente na presença de uma concepção mecanicista e economicista da história e de uma versão bastante limitada da teoria da revolução. No marxismo da Segunda Internacional, essa visão se ligará a uma leitura exasperada da tese marxiana da queda da taxa de lucro e produzirá quase imediatamente o anúncio messiânico da inevitável superação do sistema capitalista e da iminente revolução socialista, diante de uma burguesia agora substancialmente morta e desprovida de soluções políticas inovadoras.

Se essa visão do conflito entre burguesia e proletariado estaria ainda amplamente presente no otimismo revolucionário dos primeiros anos da Terceira Internacional, em contrapartida, nada disso pode ser lido em Gramsci. Como vimos, este não apenas se formou em contato constante com o pensamento filosófico mais refinado da época, mas também foi obrigado, pelas circunstâncias históricas, a se confrontar com as derrotas das tentativas revolucionárias no Ocidente e teve de experimentar na própria pele a revanche das classes dominantes por meio do fascismo e da vitória de uma determinada fase do desenvolvimento do capitalismo.

Assim, ele aprendera muito bem quão viva e atuante – além de perigosa – a burguesia ainda podia ser e quão complicada e distante estava a perspectiva da transição social. É exatamente nesse contexto que se situa a célebre teoria da revolução passiva, por meio da qual Gramsci reconheceu a força ainda intacta e a persistente vitalidade da burguesia europeia. Uma classe que deve ser combatida, mas da qual – pensemos nas teses de Americanismo e fordismo – as classes trabalhadoras precisam continuar a aprender, uma vez que ela não apenas ainda é capaz de se reafirmar como classe dominante, por meio de uma capilar influência hegemônica, mas também consegue modernizar a sociedade capitalista.

Podemos medir aqui toda a originalidade e a genialidade de Gramsci. Na Europa daqueles anos, a experiência trágica da guerra mundial evidenciara todo o horror inevitavelmente ligado à sociedade burguesa em sua fase imperialista – e o advento do fascismo e do nazismo e, na sequência, o ainda mais grave desastre da Segunda Guerra Mundial reforçam essa convicção.

Então o marxismo do século XX rompe subitamente o equilíbrio marxiano entre crítica e reconhecimento da modernidade. E a história do mundo moderno, descrita por Marx e Engels no Manifesto com notas de admiração pelas propensões progressivas da burguesia, passa a ser vista cada vez mais como a preparação direta dessa sucessão de tragédias. E aquelas posições ambíguas e antimodernas já criticadas por Marx em [Mikhail] Bakunin e na tradição anarquista encontrarão cada vez mais espaço no movimento socialista.

Segundo essa abordagem, todo o passado da civilização é uma negatividade morta, um acúmulo único de horrores e opressões do qual nada se salva ou se herda. A própria história cultural da Europa é vista “como um delírio e uma insensatez”, algo “irracional” e “monstruoso”, configurando-se – são palavras célebres – como um “tratado histórico de teratologia”. Como podemos ver, é uma negação abstrata e indeterminada da modernidade, da qual se pretende agora uma superação total e palingenética. Daí deriva a difusão das posições que distorceram cada vez mais o marxismo em perspectiva messiânica, interpretando a revolução socialista como uma verdadeira anulação da história, destinada a livrar a humanidade dessa catástrofe.

Em vez de ser compreendido criticamente, o mundo moderno deve ser, antes de tudo, condenado em sua totalidade e, então, redimido, por meio da violência purificadora revolucionária e da edificação de um mundo radicalmente novo e diferente, que instaure magicamente na Terra o reino comunista da felicidade e da abundância. A essa leitura populista da história e a essa concepção religiosa e utópica do marxismo está ligada a pretensão, hegemônica sobretudo no chamado marxismo ocidental, de entender o próprio comunismo como um Novo Início, como a plenitudo temporum que transfigura completamente o semblante do real: é a pretensão de uma completa subversão da sociedade burguesa que se propõe eliminar, na sociedade sem classes, o Estado e o mercado, as fronteiras e as tradições nacionais, as religiões e todas as formas jurídicas.

Inversamente, Gramsci contesta essa visão caricata da história e do papel da burguesia, ao mesmo tempo que preserva, em sua abordagem, o reconhecimento, ainda que crítico, da modernidade como época da emancipação e da liberdade individual. Colocar-se o problema da hereditariedade dos pontos altos dessa história significa, portanto, renunciar a priori a todo utopismo infantil e resgatar a concretude da perspectiva filosófica e histórico-política hegeliana, concebendo o comunismo não como aniquilação, mas como real consumação da modernidade.

Significa, então, em primeiro lugar, reconhecer o papel do Estado como forma da universalidade: uma forma que ainda não é substância, mas que tampouco é inexistente e que, portanto, introduz, já na sociedade burguesa, os elementos de regulação de que o próprio proletariado necessitou e soube utilizar no decorrer da própria luta (desde as leis que reduzem a jornada de trabalho até as que garantem a progressiva ampliação do sufrágio). Certamente, agora é preciso revelar sem piedade o papel do aparelho repressivo estatal, que, em situações de crise, é capaz de arregimentar a sociedade civil de forma onipresente, arrastando-a para a mobilização total fadada a desembocar na ditadura e na guerra.

Não podemos esquecer, contudo, que, junto à função de controle das classes subalternas em nome do domínio burguês, o Estado – ao contrário daqueles que no movimento marxista contrapõem libertas maior e libertas minor, direitos econômicos e sociais e direitos formais – não é apenas uma máquina de dominação social, mas também desempenha uma função essencial de garantia recíproca para os admitidos como cidadãos. Isso se dá justamente a partir daquele princípio de limitação do poder estatal, que é o melhor fruto do pensamento liberal e deve ser absorvido pelo socialismo.

Assim, o socialismo, longe de se apresentar como a utopia harmônica de um mundo desprovido de conflitos e contradições, revela-se para Gramsci como um complexo processo de transição que se realiza no tempo longo e que – como muitas vezes recordou Domenico Losurdo – se dirige à “sociedade regulada”: a uma sociedade construída sobre bases racionais, na qual os laços de solidariedade entre os seres humanos são garantidos por uma série de regulamentos e procedimentos que não renegam, mas universalizam as conquistas da modernidade, de sua cultura e de sua filosofia.

Uma sociedade que não pretende superar de uma só vez a moeda, o valor de troca e toda forma de divisão do trabalho, mas que, por meio da experimentação pragmática de formas econômico- -sociais inevitavelmente híbridas e “impuras” (como a NEP de Lênin), chega à construção de um mercado socialista equânime e eficiente. De uma sociedade, enfim, que não pretende anular as fronteiras, as identidades nacionais, até mesmo as tradições religiosas dos povos em nome da república mundial dos sovietes e do ateísmo de Estado, mas sabe levar em conta as particularidades e valorizá-las do ponto de vista cooperativo, prevenindo, ao mesmo tempo, todo hegemonismo e toda forma de chauvinismo social por meio do universal concreto que é o internacionalismo corretamente entendido.

*Stefano G. Azzarà é professor de filosofia política na Università di Urbino e edita a revista Materialismo Storico. Autor, entre outros livros, de Comunisti, fascisti e questione nazionale – Fronte rossobruno o guerra d’egemonia? (Mimesis).

Referência

Gianni Fresu. Antonio Gramsci, o homem filósofo. Uma biografia intelectual. São Paulo, Boitempo, 2020, 424 págs.