Por GILBERTO LOPES*

Comentário sobre acontecimentos recentes na política internacional

Estados Unidos, Brasil e Índia, três países que lideram uma lista trágica: quase meio milhão de mortos pela Covid-19. São 36 milhões de casos no mundo, mais de um milhão de mortos. Detrás dos números, a incerteza e as tragédias. Cerca de 13 mil novos casos na Inglaterra na sexta-feira passada. Grande crescimento de casos nas Itália. Recorde de infecções na França, com cerca de 17 mil num dia.

A Espanha adota novas medidas de fechamento. Segundo o Centro Europeu de Controle de Doenças (ECDC), registra-se o mais alto índice de casos e de mortes na União Europeia nas últimas duas semanas. Mais distantes, seguem República Tcheca e França. Os hospitais começaram a priorizar leitos de UTI.A partir de sábado – anunciaram as autoridades espanholas –, haverá controle de entrada e saída em cidades que tenham uma taxa de contágio de mais de 500 pessoas por 100 mil habitantes. Na mais importante, Madri, a taxa de contágio supera os 700 casos. Com a capital nas mãos da conservadora Isabel Diáz Ayuso, presidente da Comunidade de Madri, não há acordo para aplicar as novas restrições impostas pelo governo do socialista Pedro Sánchez. “É difícil definir o que está acontecendo nestes dias entre o governo da Espanha e o de Madri. Um dantesco espetáculo político, mas com o componente adicional de que está em jogo a vida dos cidadãos. Neste momento, com Madri como epicentro do coronavírus na Europa, não há acordo, nem diálogo, nem colaboração e as palavras proferidas parecem não valer nada”, publicou a jornalista Celeste López no jornal La Vanguardia, na última quinta-feira, 1º de outubro.

Ao impasse político soma-se o econômico. O Ministério da Fazenda decidiu suspender a aplicação das regras fiscais, autorizando as prefeituras a utilizarem – quando as tenham – suas reservas, tanto neste ano como no próximo. Reservas que o ministério estima em 16,7 bilhões de euros. As previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Espanha são de um crescimento negativo de 12,8% neste ano. As atuais circunstâncias, com o necessário aumento de gastos, farão que a dívida pública supere 120% do PIB, mas propõe um ajuste gradual para enfrentá-las. O FMI faz uma estimativa otimista para 2021 de um crescimento da economia de 7,2%, para depois acrescentar que a previsão está condicionada à limitação de novas infecções (algo incerto, como mostra a situação) e adverte que levará muitos anos para recuperar sua condição anterior à pandemia. Mas será uma economia muito diferente, com novos setores produtivos, investimentos em infraestrutura e reformas laborais e fiscais. Reformas cujos conteúdos são difíceis de prever e que despertam inevitáveis tensões políticas.

Agora… Trump

E, naturalmente, a notícia da internação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afetados – ele e sua esposa – pelo coronavírus, a apenas um mês das eleições do próximo dia 3 de novembro, chama a atenção. Foram 24 horas extraordinárias e nada indica que o que se segue será mais tranquilo, como se lia no britânico The Guardian no último sábado, em referência à situação política nos Estados Unidos.

Acabava-se de conhecera internação de Trump no hospital Walter Reed, nas proximidades de Washington. Horas depois, falaria do hospital a todo país. Um breve discurso de quatro minutos, com os olhos inchados, um pouco pálido, mas com bom ritmo ao falar; nada que indicasse falta de ar. Logo estarei de volta, assegurou.Sua doença despertou todo tipo de considerações. Primeiro, sobre a veracidade da informação; depois, sobre sua gravidade (ou não), seguidas das mais variadas especulações sobre a situação institucional criada pela hospitalização do presidente e uma eventual sucessão, e sobre as repercussões deste feito na campanha eleitoral.

Confinado no hospital, o discurso de Trump na noite do sábado não pode ser visto fora do contexto eleitoral. Num cenário cuidadosamente preparado, não deixava de ser uma aposta arriscada. Ainda num cenário benévolo – indicou o The Economist –, a situação não é politicamente boa para o presidente. Mesmo que as simpatias se manifestem nas pesquisas, provavelmente não seriam muitas e Trump está, apesar de tudo, sete pontos abaixo de seu rival democrata, Joe Biden, disse a revista. O que lhe dá – afirmam – “apenas uma oportunidade em dez de ganhar as eleições”. E “enquanto vai se recuperando, os norte-americanos se lembrarão de que Trump passou todo o ano desqualificando a severidade do vírus, até o ponto de assinalar que ele poderia simplesmente desaparecer”.Obviamente, não foi o que aconteceu. Parece difícil depreciar a doença de Trump, mas não faltou quem a colocasse em dúvida, como o cineasta Michael Moore, um duro crítico do presidente. “Há uma verdade absoluta sobre Trump”, afirmou. “É um mentiroso contumaz, absoluto, implacável, intrépido, profissional. Um mentiroso em série”. “Por que devemos acreditar nele hoje? Ele ganhou sua confiança agora?”, perguntou.

Um cenário completamente imprevisível diante das eleições. Um fator impossível de prever para qualquer diretor de campanha, a menos que seja realmente mais um ato – imaginativo, mas particularmente arriscado – da estratégia de campanha. Difícil imaginar, com tantas pessoas envolvidas, incluindo possivelmente algumas mais distantes do entorno político do mandatário, e com uma imprensa que será implacável na verificação de qualquer informação falsa.Mas Biden também terá que revisar sua campanha, sem descartar a possibilidade de que também se contamine, o que acrescentaria outro fator de incerteza a um cenário de todo não imaginado.

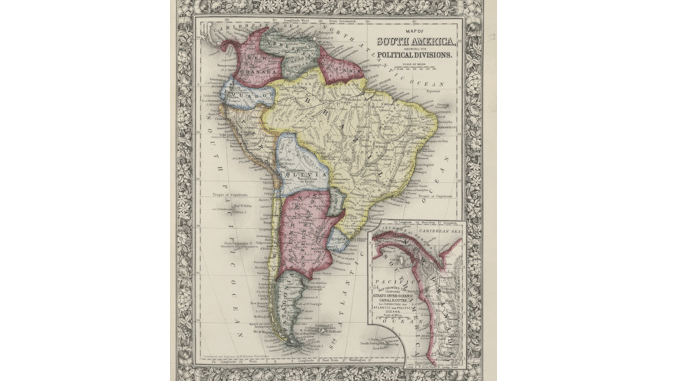

Washington olhando no espelho

Mesmo os gringos que não são capazes de distinguir Belize de Bolívia estão agora preocupados com o adjetivo de “caudilho” que Trump conquistou durante sua presidência, afirmou Tim Padgett, editor da emissora WLRN de Miami. Caudilho – explicou – “é um homem forte ditatorial latino-americano”, um modelo ao qual, em sua opinião, se soma agora Trump. No mês passado, diz Padgett, eu esfregava meus olhos na frente da TV, perguntando: – Coração, este é Donald Trump ou Manuel Noriega? Para Padgett, uma das razões da invasão dos Estados Unidos ao Panamá, em 1989, foi acabar com o caos provocado por bandos armados que semearam o terror e apoiavam Noriega, que os norte-americanos prenderam e colocaram na prisão em Miami, depois de invadir o país e deixar milhares de mortos. Os mesmos bandos, como os Proud Boys, aos quais Trump pediu para ficarem “stand back and stand by” – aguardem e esperem – porque poderia fazer falta para enfrentar o movimento Antifa e a esquerda, segundo afirmou.Não é possível assegurar que Padgett seja um dos norte-americanos capazes de distinguir entre Belize e Bolívia. Sua lista de caudilhos latino-americanos é uma curiosa mescla que inclui Hugo Chávez, Anastasio Somoza, Fidel Castro, Juan Perón e o panamenho Noriega. Não considera Trump como um “tirano homicida” como Pinochet, mas se surpreendeque se coloque em dúvida os resultados eleitorais e se negue a condenar grupos de extrema-direita que o apoiam, como os Proud Boys.

O certo é que – mesmo que não o reconheça Padgett – tanto Noriega como Pinochet são produtos da política norte-americana nos quais se reflete agora a imagem de seu presidente, que se nega a reconhecer de antemão os resultados eleitorais de novembro, como se fazia nos velhos golpes militares que Washington promovia na América Latina. Adaptado às novas condições políticas, foi repetido recentemente no Brasil, Equador e Bolívia, baseado no uso de massivas redes de informações falsas e de instrumentos judiciais para inabilitar governos contrários a seus interesses. Como ficou bem documentado na atuação de juízes e promotores na Operação Lava Jato, que condenou o ex-presidente Lula no Brasil e o impediu de candidatar-se nas eleições passadas, para as quais era amplo favorito. Ou no Equador, contra o ex-presidente Rafael Correa e seu grupo político; ou, mais recentemente, no golpe contra o presidente da Bolívia, Evo Morales, orquestrado com o apoio da OEA e de militares bolivianos.

Os Estados Unidos estão assustados agora que veem em casa o resultado das políticas que sempre promoveram na América Latina. Uma história que o costa-riquenho Vicente Sáenz explicou detalhadamente há 90 anos, em seu livro Rompiendo Cadenas, ou que, mais recentemente, José Luis Fiori, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da UFRJ, descreve num artigo sobre o papel dos militares brasileiros na construção do que chama de um “estado vassalo”. Militares que foram chave nas decisões jurídicas que permitiram a prisão do ex-presidente Lula, baseadas em acusações que vão sendo, uma a uma, recusadas em outras instâncias judiciais. Militares que, em março de 1964, assumiram o poder mediante um sangrento golpe militar e, um ano depois, em abril de 1965, se somaram às tropas norte-americanas que invadiram Santo Domingo para derrubar o governo de Juan Bosch e por no poder o conservador Joaquín Balaguer. Depois seguiram-se outros, na Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia… e se ampliou o Plano Condor pela América do Sul, organizado pelos militares golpistas e seus patrocinadores.

Cancelar os debates

Dois dias antes de ser hospitalizado, Trump envolveu-se, na segunda-feira 29 de setembro em Cleveland, Ohio, no primeiro debate com seu principal rival nas eleições de novembro, Joe Biden. “Durante 90 minutos, ambos os rivais trocaram acusações e ataques pessoais que refletiram o grande momento de divisão que vive o país”, numa interação que o serviço latino-americano da BBC qualificou como “feroz” e “caótica”.

A hospitalização de Trump terminou por sufocar os comentários sobre esse primeiro encontro, mas não pôde evitar os que, desde a noite da própria segunda-feira, inundaram os meios de comunicação. “Com interrupções, mentiras e escárnio, Trump acaba com o decoro no debate com Biden”, dizia a manchete do New York Times. Menos crítico, o Wall Street Journal limitou-se a assinalar: “Trump, Biden confrontam-se em polêmico primeiro debate”.

Na América Latina, David Brooks, correspondente do jornal mexicano La Jornada nos Estados Unidos, considerou que, num caótico fogo cruzado, “ninguém ganhou”. Numa conjuntura eleitoral que qualificou como “sem precedentes”, marcada pela pior crise de saúde pública em um século, pela crise econômica mais grave desde a Grande Depressão, por irrupções sociais de protesto contra o racismo sistêmico e por uma crise política e constitucional provocada por Trump “ao declarar que não respeitará os resultados nem a transição pacífica do poder se per der as eleições de 3 de novembro”. O que não se sabe agora é se haverá outros. “Pelo bem do país, cancelem os debates pendentes”, reclamou George F. Will, colunista do Washington Post. “A putrefação da vida pública dos Estados Unidos mostrou-se desapiedadamente na segunda-feira quando, durante 98 minutos, o que restava da confiança doméstica na nação e de seu reconhecimento internacional murchou como uma frágil folha de outono”, disse Will. A maioria das declarações de Trump parecem riachos turvos que correm pela lama. O presidente poderia terminar seu mandato sem pronunciar uma só oração completa, com sujeito, objeto e predicado, acrescentou. Mas Will disse algo mais para justificar sua demanda: os debates presidenciais não examinam quase nada do que uma pessoa necessita para exercer o cargo de presidente. Os meios destacaram também o reduzido percentual de eleitores que ainda não decidiram seu voto, o que os faria pouco relevantes para a tomada de decisão.

Pompeo contra China

Enquanto os acontecimentos descarrilhavam a campanha eleitoral, o secretário de estado, Mike Pompeo, realizava um giro pela Grécia e Itália. Na quarta-feira 30, chegou a Roma para um encontro com o primeiro-ministro Giuseppe Conte e o ministro das relações exteriores, Luigi Di Maio. Com ambos queria falar das relações com a China e adverti-los de que o apoio que prestaram à Rota da Seda, a ambiciosa proposta do presidente Xi Jinping, era “perigoso”.

Pompeo levava uma mensagem parecida ao Vaticano, e tinha solicitado uma entrevista com o papa Francisco. Queria adverti-lo do inconveniente que era renovar o acordo com Pequim – um dos mais complexos conquistado pela diplomacia vaticana, depois de negociações levadas a cabo pelos três último papas – para por fim a uma prática inaceitável para a igreja, de que o governo nomeasse bispos sem o aval da Santa Sé. Sua relação é tão complexa que o Vaticano não tem sequer relações diplomáticas com Pequim. Ao que parece, tampouco planeja estabelecê-las rapidamente. Por enquanto, é um dos poucos estados que mantêm relações com Taiwan. Uma mudança nessa questão teria enorme repercussão, precisamente quando Washington enviou altos funcionários a Taiwan, numa atitude que Pequim considera como intromissão em seus assuntos internos, contrária aos acordos políticos que reconhecem uma só China, da qual Taiwan é uma província rebelde. “Muitos cristão evangélicos nos Estados Unidos creram desde sempre que seu país tem a missão divina de salvar o mundo”, publicou, em agosto passado, o diretor do Centro de Economia Sustentável da Universidade de Columbia, Jeffrey Sachs. “Sob a influência dessa mentalidade de cruzada, a política externa dos Estados Unidos oscilou com frequência da diplomacia à guerra. Está em perigo de voltar a fazê-lo”. Sachs referia-se a um discurso do secretário de estado em relação à China que qualificou de “extremista, simplista e perigoso”. Tudo ao contrário da diplomacia vaticana, cuja sutileza e paciência não poderia contrastar de maneira mais radical com a do Departamento de Estado. Pouco antes de sua viagem à Itália, Pompeo afirmou, em um tuíte, que fazia dois anos que a Santa Sé logrou um acordo com o Partido Comunista Chinês “esperando ajudar os católicos. Mas o abuso do PCC sobre os fiéis piorou. O Vaticano poria em perigo sua autoridade moral se renovasse o acordo”.

Com o governo norte-americano tensionando as relações com a China no particularmente delicado tema de Taiwan e nos mais diversos cenários – do Mar do Sul da China até Hong Kong, das acusações de que são os responsáveis pela pandemia de Covid-19 até a guerra comercial –, Francisco recusou-se a reunir-se com Pompeo. Pompeo foi recebido pelo secretário de estado, Pietro Parolini, e pelo secretário para as relações com os estados, Paul Richard Gallagher. Numa longa reunião, explicaram-lhe os pontos de vista do Vaticano sobre as relações com a China, nas quais não necessitam da interferência de Washington. E justificaram a negativa do papa em recebê-lo com o argumento de que, diante da proximidade das eleições nesse país, queria evitar qualquer atitude que pudesse ser usada como expressão de apoio partidário.

Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).

Tradução: Fernando Lima das Neves.