Por PEDRO LANGE NETTO MACHADO*

As preocupações com os efeitos do aquecimento global e da degradação ambiental que o agrava ensejam agora o desenvolvimento de um novo conceito

Em 2007, o matemático Nassim Taleb apresentou o conceito de “cisne negro” para se referir a eventos raros, imprevisíveis e que produzem fortes impactos socioeconômicos em escala sistêmica. No mundo globalizado em que vivemos, a ideia é particularmente relevante para o mercado financeiro, uma vez que modelos usados na avaliação de risco de investimentos são vulneráveis a acontecimentos do tipo. Exemplos notórios de cisnes negros foram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e a crise financeira global de 2008 – ambos eventos inesperados e que repentinamente desestabilizaram o planeta.

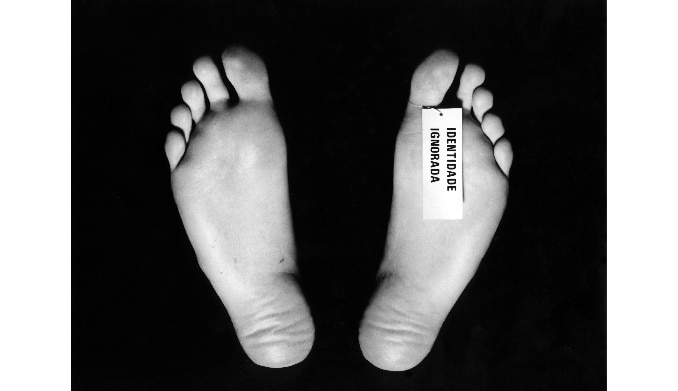

As preocupações com os efeitos do aquecimento global e da degradação ambiental que o agrava ensejam agora o desenvolvimento de um novo conceito. Em janeiro[i] e maio[ii] de 2020, estudos publicados pelo BIS denominaram como “cisnes verdes” eventos similares aos cisnes negros, mas cujas origens remetem a alterações climáticas. Embora menos incertos, dadas as informações que se tem acerca dos riscos do aquecimento global e sobre como arrefecê-lo, os cisnes verdes tendem a ter efeitos ainda mais graves, porque colocam em xeque a própria existência da humanidade. A forma que assumem são variadas e imprevisíveis, contemplando desde nuvens de gafanhotos que devastam plantações mundo afora[iii] até ondas de calor e pandemias, como a que vivenciamos hoje.

Assim como com os cisnes negros, a ocorrência de cisnes verdes pode impor perdas financeiras severas a investidores. Mas devido ao horizonte curto-prazista de suas decisões e a seus modelos de quantificação de risco, que se orientam por eventos pregressos, os riscos relacionados aos impactos do aquecimento global não são precificados. Daí decorre, em parte, a preocupação do BIS e de pesquisadores acadêmicos que vêm tratando do assunto recentemente: como administrar financeiramente essa realidade?

Paralelamente ao diagnóstico da gravidade da questão ambiental também para o mundo financeiro, a segunda década do século XXI assistiu à ascensão de movimentos políticos e governos que negam a crise climática e acabam por agravá-la. No Brasil, o governo Bolsonaro aproveita a pandemia para “passar a boiada” sobre as cinzas do pantanal e da floresta amazônica. Nos Estados Unidos, a era Trump está próxima ao fim, mas legará sequelas à humanidade, sobretudo na concertação internacional por um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Em todo caso, fato é que mundo afora os negacionistas se proliferaram, frequentemente eleitos pelo voto popular.

O que vem motivando cidadãos a eleger os populistas de nosso tempo é uma questão complexa, que já estrutura agendas de pesquisa e arrisca permanecer sem resposta no futuro. Hipóteses plausíveis, no entanto, apontam para os efeitos negativos do processo de globalização sobre as economias ocidentais, que vêm experimentando décadas de estagnação econômica, concentração de renda, desindustrialização, desemprego crescente e precarização de postos de trabalho. Perpassando a configuração desse cenário crítico, a agenda neoliberal implementada por governos, à direita e à esquerda do espectro político, tem buscado sinalizar ao mercado financeiro o compromisso com seus interesses, ainda que em detrimento dos de eleitores.

A lógica subjacente é que ambos seriam coincidentes. Nesse sentido, a confiança depositada por investidores na economia deveria se reverter em benefícios à sociedade, dada a consequente atração de capitais que acarreta. Mas o custo para conquistá-la, refletido comumente no imperativo de austeridade fiscal e na agenda de reformas econômicas liberalizantes, vem se mostrando questionável. Além disso, a natureza desses investimentos, voltados em grande parte à especulação no circuito financeiro global, tampouco é necessariamente benigna ao país. Desse modo, apesar da tendência de minimização da presença do Estado nessas economias e do progressivo desmonte de políticas de bem-estar social que se vem observando, a realização das promessas da globalização é – no mínimo – contestável no mundo ocidental.

Como consequência, desiludidos com o establishment político, cidadãos recorrem a candidatos supostamente “outsiders” e antissistema, que capitalizam politicamente a frustração e indignação popular com o contexto de decadência socioeconômica. Essas lideranças conquistam nas urnas o direito de governar, mas logo agem para sabotar as instituições representativas pelas quais ascenderam ao poder. Durante o processo, lançam mão do diversionismo político que alimenta teorias conspiratórias, descredenciam a ciência e minam a cooperação intra e internacional para combater problemas comuns. Negam a gravidade da questão climática e da pandemia, atribuem nacionalidade a vírus e vacinas e acabam por politizar a saúde pública.

Se é verdade que o sucesso populista decorre do fracasso da agenda neoliberal e da globalização em alguns países, o mesmo motivo potencializa então a ocorrência de cisnes verdes. Isso porque, sob governos negacionistas eleitos, as medidas necessárias para arrefecer o aquecimento global não apenas não tão tomadas, como ações que vão de encontro a este propósito são frequentemente por eles incentivadas. Para o mercado financeiro, tal realidade representa uma encruzilhada: o mesmo receituário de política econômica que busca garantir a confiança de seus agentes parece estar indiretamente amplificando riscos ambientais, que sequer são considerados nos modelos de projeção de riscos de investimentos, mas que podem cobrar um preço alto no futuro.

Diante da ameaça que a questão climática representa a dimensões diversas da vida humana, não deveria ser preciso recorrer ao trade-off risco-rentabilidade financeira para tratá-la com a seriedade devida. Em todo caso, como a fragilização da democracia liberal vem se associando à deterioração do meio ambiente, torna-se premente destacar a intersecção em que ambas se retroalimentam. Daí se depreende também o imperativo de que os dois problemas sejam superados em conjunto: regenerando a qualidade da representação democrática, para que seja politicamente viável promoveras medidas em prol do desenvolvimento sustentável.

*Pedro Lange Netto Machado é doutorando em Ciência Política no IESP-UERJ.

Notas

[i]https://www.bis.org/publ/othp31.pdf

[ii]https://www.bis.org/speeches/sp200514.pdf

[iii]https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/ministerio-declara-emergencia-em-rs-e-sc-para-combate-de-gafanhotos.shtml