Por CÉDRIC DURAND*

Há muitos sinais de que o conjunto das ferramentas da política neoliberal está se mostrando cada vez menos eficaz para a gestão cotidiana da acumulação de capital

Em 1979, quando Jimmy Carter nomeou Paul Volcker como presidente do Federal Reserve, o mandato era claro. Combata a inflação, custe o que custar. Foi isso o que ele fez. No final de 1980, as taxas de juros atingiram um recorde de 20%; a inflação caiu de um pico de 11,6% para 3,7% em 1983. Para a classe capitalista, isso se afigurou como uma bonança econômica e política. Os aumentos das taxas desencadearam uma recessão severa, precipitando uma onda de reestruturação e demissões que ajudaram a esmagar os sindicatos, a desmoralizar a esquerda e a disciplinar o sul global. O resultado foi uma “vingança dos rentistas” da qual surgiu um aumento bem documentado das desigualdades.

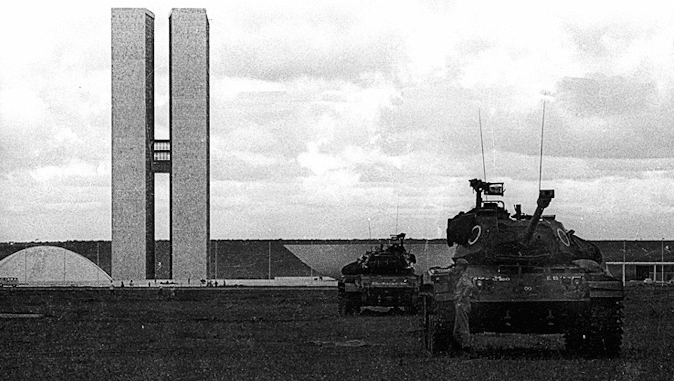

O “golpe de 1979” de Volcker, – tal como foi chamado por Gérard Duménil e Dominique Lévy em Capital Resurgent (2004) (Capital ressurgente), ocorreu em um período em que o dinamismo sistêmico estava em declínio no mundo capitalista avançado. Este fora causado pela intensificação da competição a partir das recuperações bem-sucedidas de japoneses e alemães. De qualquer modo, a situação foi enfrentada pela crescente militância trabalhista e pelos movimentos sociais de massa, o que produziu uma crise geral de governabilidade. Enquanto isso, as forças radicais nos países ex-coloniais clamavam por uma Nova Ordem Econômica Internacional, baseada na soberania econômica e na regulamentação das multinacionais.

O golpe de 1979 foi, sem dúvida, o fator mais importante na mudança da situação frente a essas forças insurgentes. A hegemonia do dólar foi fortalecida. Os países do sul global ficaram de joelhos com o aumento do custo do serviço da dívida; foram forçados então a adotar programas de ajuste estrutural, elaborados pelo FMI e pelo Banco Mundial, em coordenação com o Tesouro dos Estados Unidos. No norte global, os governos pró-EUA liberalizaram os fluxos de capital, subordinando as relações industriais e os sistemas de bem-estar ao crescente poder das finanças.

Estabilize os preços, esmague a mão-de-obra, discipline o sul. Essa foi a lógica básica do golpe de 1979. Durante quatro décadas, os retornos financeiros foram sistematicamente priorizados em relação aos padrões de trabalho, emprego, condições ecológicas e perspectivas de desenvolvimento. Agora, em 2021, há sinais de que esta era está finalmente chegando ao fim. No entanto, em que medida e por que meios? O desdobramento lógico da mudança de rumo ocorrida há mais de quarenta anos pode ajudar a iluminar o momento presente. Os Planos Biden são apenas um desvio em relação às normas neoliberais ou representam uma ruptura nítida com o regime pós-79?

A expressão mais exagerada do “otimismo esquerda”, até o presente momento, veio do Wall Street Journal. O principal jornal conservador da América disse que “Joe Biden pode ser o presidente mais antiempresarial desde Franklin Delano Roosevelt”. O seu governo está implementando “uma agenda Bernie Sanders-Elizabeth Warren que vai expandir enormemente o controle do governo sobre os negócios e sobre a economia”. O WSJ não está particularmente perturbado com a onda de gastos de Biden; porém, está indignado com o aumento planejado dos impostos corporativos e patrimoniais, bem como com a tentativa de fortalecer a organização sindical com o Pro Act, ou seja, “a legislação trabalhista de maior alcance desde os anos 1930”.

O Pro Act poderia de fato ter grandes consequências, tanto econômica quanto politicamente, mas apenas se o crescente poder associativo do trabalho abrisse espaço para uma organização expandida, melhores condições sociais e rejuvenescimento da política da classe trabalhadora. Seu efeito será minado, entretanto, enquanto houver um grande exército de reserva de trabalhadores desempregados e subempregados, pressionando para baixo os salários e as condições de trabalho. O emprego nos EUA continua severamente deprimido e Biden, notoriamente, retirou o salário mínimo de US$ 15 do pacote de ajuda da Covid. Contudo, reduzir o desemprego e o subemprego parece ser um objetivo.

O estímulo de US$ 1,9 trilhão de Biden, combinado com os pacotes de Trump, injetou um total de US$ 5 trilhões – quase 25% do PIB – na economia dos EUA. Foi a maior expansão fiscal de todos os tempos numa era de paz; mais do que suficiente, aliás, para reaquecer a economia à partir do tombo produzido pela Covid-19. Esse voluntarismo econômico é um afastamento inequívoco da moderação fiscal do governo Obama e da austeridade dogmática da União Europeia. O seu significado ideológico não deve ser subestimado.

Em primeiro lugar, como Serge Halimi observou no número de abril do Le Monde diplomatique editado na França, uma das características mais promissoras do plano de resgate norte-americano consiste em sua universalidade. No final de abril, mais de 160 milhões de americanos receberam um cheque do Tesouro no valor de US$ 1.400. Isso é, sim, uma ruptura com a ideologia punitiva das políticas sociais neoliberais; se estas deram subsídios, eles formam distribuídos tipicamente sob rigorosas e humilhantes condições. O novo pacote abre o caminho para medidas mais amplas, com vistas às eleições de meio de mandato de 2022.

Em segundo lugar, a escala dos gastos públicos do governo é deliberadamente desenhada para gerar uma economia de alta pressão, o que necessariamente envolve um elemento de risco inflacionário. É neste ponto que se pode dizer que, em 2021, ocorreu também um golpe, sendo este, entretanto, uma reversão em relação ao que ocorreu em 1979.

Como enfatizou Adam Tooze – saudando o alvorecer de uma nova era econômica –, “o viés da orientação tecnocrática” tem sido a favor da estabilidade de preços e contra o trabalho durante décadas. Ora, isso está mudando – explicitamente. Desde 2019 pelo menos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, tem se referido aos argumentos desenvolvidos por Arthur Okun no Brookings Institution, na década de 1970, sobre as vantagens sociais de uma economia de alta pressão.

Okun, presidente do Conselho de Consultores Econômicos de Lindon B. Johnson, ainda que por um breve período, argumentou em 1973 que aceitar um PIB mais baixo – com subutilização de recursos, especialmente de trabalho – como uma apólice de seguro contra a inflação implicava “um sacrifício da mobilidade ascendente” dos norte-americanos; enquanto que, por outro lado, “uma pressão mais alta mercado de trabalho” iria criar um processo em escada por meio do qual “os homens anteriormente em trabalhos menos qualificados poderiam se mover para outros mais qualificados, abrindo caminho assim para as mulheres e jovens nas ocupações menos bem pagas. Os diferenciais de salários diminuiriam, pois, “as mesmas forças que geram mais empregos, geram também empregos melhores, assim como mais produção por trabalhador”.

Essa parece ser a estratégia de Biden: aumentar o emprego, reduzir a desigualdade e fomentar o crescimento da produtividade, tudo isso por meio de uma política econômica de alta pressão. Como os redatores de seus discursos escreveram, “a economia do gotejamento nunca funcionou”; o objetivo agora deve ser “fazer a economia crescer de baixo para cima e no meio”.

É preciso apreciar por um momento essas palavras: trata-se simplesmente de uma reviravolta em relação ao tipo de política que os democratas como Biden vêm implementando há décadas. Para a esquerda, isso é visto como um resultado de anos de mobilização ideológica e política. As campanhas de Bernie Sanders e a ascensão de Alexandra Ocasio-Cortez podem ser vistas como duas pontas de um iceberg formando por grandes esforços ativistas.

Ademais, essa reversão também responde a uma situação em que os mercados financeiros, tidos como o sistema nervoso central da economia, se mantiveram na última década com base no suporte do sistema como um todo, perdendo assim contato com os rendimentos subjacentes. Em outras palavras, precisamos perguntar: se o golpe de 1979 levou à ascensão das finanças em detrimento dos trabalhadores, poderia a virada pró-trabalho de 2021 ter sucesso em destronar as finanças?

Brian Deese, chefe do Conselho Econômico Nacional de Biden, alocado antes na gigante de investimentos Black Rock, não representa uma ruptura com o modelo usual dos tecnocratas de Wall Street e de Washington. Ainda assim, em uma entrevista ao NYT no mês passado, ele explicou a razão para essa virada estatista do governo norte-americano. Há desafios no horizonte: (1) a mudança climática, (2) a desigualdade crsecente e (3) a China. Como nenhum deles poderia ser enfrentado de forma adequada pelas forças de mercado, então o Estado teve que intervir. É preciso olhar, pois, para todos os três.

Secas, incêndios e furacões tornaram as mudanças climáticas uma realidade concreta nos Estados Unidos e, assim, deixar de mitigá-las não se apresenta mais como uma opção. De acordo com Deese, toda a política econômica agora, para que seja politicamente sustentável, deve ser também uma política climática e uma política de emprego. O governo, então, implementou as suas políticas ecológicas sob a bandeira de um “plano de emprego”, visando neutralizar qualquer conflito entre ambientalismo e sindicalismo.

Em contraste com essa perspectiva de estímulo, o principal problema com o American Jobs Plan – assim como com o seu companheiro American Families Plan, destinado às creches e à educação – é que sua escala é drasticamente subdimensionada. Os US$ 4,05 trilhões anunciados formam juntos um número grande. Mas isso deve ser distribuído ao longo de uma década, de modo que, no total, responda por apenas 1,7% do PIB por ano. Ele é risivelmente pequeno diante da alegação e do propósito de “reconstruir uma nova economia”. Trata-se de uma fração dos US$ 16,3 trilhões (ou 7,6% do PIB ao ano) proposto pelo Green New Deal de Bernie Sanders.

A Sociedade Americana de Engenheiros Civis estima que US$ 2,59 trilhões de investimento adicionais são necessários simplesmente para manter em bom estado de conservação a infraestrutura existente, durante a década de 2020-29. O plano de Biden ajudará a manter o setor ferroviário existente, mas não o expandirá para substituir os vagões e as locomotivas. A chamada “transição verde” de Biden visa “limpar” os processos produtivos existentes, mas não pretende transformar a vida e os padrões de consumo. Um otimismo infundado quanto ao avanço tecnológico complementa a meta imperativa de preservar as relações sociais capitalistas.

Curiosamente, o plano em sua forma atual não depende de financiamento privado. Os investidores financeiros estão implorando por ativos de longo prazo, especialmente projetos de infraestrutura na modalidade da parceria público-privada. Eles estão preocupados, explica Larry Fink, com Brian Deese. Eis que “há enormes reservas de capital privado esperando projetos de investimento”, ou seja, com a falta de projetos seguros e lucrativos para investir.

A equipe de Biden está resistindo ao tocar dessas sirenes por agora; contudo, ela continua promovendo esse tipo de esquema de privatização no sul global. Eis que há uma razão óbvia: conforme observou o Financial Times, a dívida do governo federal sempre fica mais barata do que os custos comerciais necessários para atrair as empresas produtoras de infraestrutura do setor privado. E este custo “acaba recaindo sobre os usuários de serviços essenciais”. Mas foi precisamente esse tipo de evidência que o pensamento neoliberal obstinadamente tentou esconder ou ofuscar.

Em vez disso, a administração Biden planeja um aumento modesto do imposto sobre as corporações, de 21% para 28% – algo tímido diante da alíquota de 35% antes de Trump. Ao mesmo tempo, ela prevê uma alíquota global mínima de 15%. A alíquota máxima do imposto de renda aumentará de 37% para 39,6%, e as alíquotas comuns do imposto de renda podem ser aplicadas a ganhos de capital e dividendos para americanos que ganham mais de US$ 1 milhão por ano. Em alguns estados, o imposto combinado estadual e federal sobre ganhos de capital pode ficar acima de 50% – se a legislação for aprovada no Congresso.

No plano ideológico, no entanto, a própria articulação dos planos de Biden consiste numa refutação da afirmação neo-schumpeteriana de que os incentivos aos proprietários de capital (lucro e demanda efetiva) são os principais motores da inovação e do emprego. É ainda mais problemático em um período em que o capital é abundante e extremamente barato, em que o investimento privado está deprimido e em que há uma necessidade amplamente reconhecida de infraestrutura pública e social.

O terceiro elemento é a ascensão da China. Seria difícil sobrestimar aqui a força do pensamento nacional-imperial americano, assim como os desafios que levanta para a esquerda internacionalista. No entanto, uma consequência não intencional é tratar os mercados financeiros como um aparato de coordenação macroeconômica. Deese afirma isso sem rodeios: “não há uma solução baseada no mercado para resolver alguns dos grandes pontos fracos evidentes de nossa economia; estamos lidamos com concorrentes como a China que não estão operando segundo as regras de mercado. Ora, essa não é uma concessão menor.

Como Isabella Weber documenta referindo-se à década de 1980 em How China Escaped Shock Therapy (2021) (Como a China escapou da terapia de choque), o caminho escolhido pelo PCC para o capitalismo foi baseado em um debate sobre a estratégia de reformas de mercado. Em várias ocasiões, a opção de liberalização total foi considerada, mas acabou sempre posta de lado. Em vez disso, a China engajou-se na globalização capitalista mantendo o controle do que Lenin chamava de “o posto superior de comando da economia” sob o controle do Estado.

Uma vez que Washington reconheceu que a China não estava apenas alcançando, mas em algumas áreas ultrapassando os EUA, as autoridades americanas começaram a considerar o que Deese descreveu como “esforços direcionados para tentar reconstruir a força industrial doméstica”, ou seja, exatamente as medidas antes ridicularizadas como “política industrial”.

No que se refere à China, assim como no que se refere à desigualdade e à política climática, o governo Biden está ostensivamente contando com a legitimação popular da intervenção estatal. Como lamentou o WSJ, a Casa Branca parece estar se afastando do pressuposto mantido pelos dois grandes partidos dos EUA por décadas. Segundo ele, “o setor público se afigura inerentemente menos eficiente do que o privado e, por isso, os burocratas são instados a se subterrem sempre aos mercados”.

Com os aumentos de impostos sobre ganhos de capital, que é sempre o principal interesse da classe financeira, essa nova política do governo Biden pode sugerir que está em curso uma reversão da hegemonia das finanças. Mesmo se o tamanho da intervenção é limitado, a sua lógica parece distinta de qualquer tipo de política neoliberal.

Desde 2008, o setor financeiro depende do apoio do Estado para sustentar seus retornos, os quais perderam dinamismo nos últimos anos. Por mais de uma década, os ativos financeiros têm sido persistentemente inflados por políticas fiscais e monetárias pró-corporativas. Sob esse regime de pilhagem crescente, as finanças se desconectaram dos processos baseados no mercado. Passou a ser alimentado por subsídios ocultos e por intervenções do banco central que visavam sustentar a estrutura de passivos gerados pela alavancagem financeira e pela especulação. A estabilidade financeira tornou-se uma questão de decisões políticas – e não um produto da dinâmica de mercado.

À medida que essa situação persiste, ocorre uma reversão lógica. Enquanto que os Estados costumavam temer no passado o fim da liquidez do mercado – uma ameaça típica das crises a partir da década de 1990 – a configuração do problema mudou após 2008: a comunidade financeira demanda agora uma tábua de salvação pública permanente para garantir liquidez, equilibração suave dos mercados e sustentação dos ativos.

Essa socialização do capital fictício, que está se tornando o novo normal, altera o equilíbrio de poder entre o Estado e os mercados e, dentro da classe capitalista, isso ocorre às custas dos rentistas financeiros. A economia de Biden é um dos primeiros sintomas dessa reconfiguração. Os movimentos estão indo na direção de fortalecer a posição relativa do trabalho e de derrubar os privilégios fiscais da classe rentista. Rejeita-se, assim, a sabedoria neoliberal de que a coordenação do mercado é sempre preferível à intervenção do Estado: esses sinais significam mais do que apenas uma mudança retórica. Eles apontam para uma ruptura estrutural na regulação do capitalismo, cujas ondas de choque reverberarão na economia política global nos próximos anos.

Essa mudança é suficiente para enfrentar as crises sociais e ecológicas do século? Creio que não. Ela altera as relações essenciais entre as classes sociais? Ao contrário, ela não faz mais do que procurar legitimar a ordem social. Trata-se de algo inequívoco? Não: embora o financiamento privado tenha sido mantido fora de novos projetos de infraestrutura doméstica, os EUA ainda estão promovendo a privatização e a desregulamentação no sul global e intensificando sua nova Guerra Fria na China.

Impulsionará uma nova fase de expansão econômica? Duvido! Veja-se a escala absolutamente desproporcional da superacumulação global e a tendência ao desaparecimento da bonança da industrialização. Mesmo assim, o ano de 2021 será lembrado como o momento em que o capitalismo global foi reorganizado para além do neoliberalismo, uma mudança tectônica que alterará irrevogavelmente o terreno da luta política.

O fato de termos chegado a este momento não deve ser uma surpresa. Há muitos sinais de que o conjunto das ferramentas da política neoliberal está se mostrando cada vez menos eficaz para a gestão cotidiana da acumulação de capital. A crise da zona do euro, as ondas globais de protesto “populista”, a nova assertividade dos monopólios digitais etc. são indícios de uma crescente instabilidade sistêmica.

Além disso, a pandemia acelerou a pressão por mudanças. Nesta fase, uma das poucas coisas que se pode dizer com segurança é que a possibilidade de saborear novas vitórias populares é um pouco maior do que há cinco meses. Isso não é muito. Mas para pessoas como eu, nascidas na década de 1970 ou depois, é a primeira vez.

*Cédric Durand é professor na Universidade de Sorbonne Paris-Norte. Autor, entre outros livros, de Techno-Féodalisme: Critique de l’économie numérique (La Découverte).

Tradução: Eleutério F. S. Prado.

Publicado originalmente no blog da New Left Review.