Por DIEGO DOS SANTOS REIS*

A descolonização só acontece, efetivamente, em consonância às lutas pela terra, às lutas antidiscriminatórias e pelos territórios epistêmicos situados

Há um movimento em curso propagado por certos intelectuais brasileiros que, embora sem surpresa, não deixa de causar estranhamento. De tempos em tempos, em aulas e murais de redes sociais, emergem falas inflamadas ou jocosas posicionando-se frontalmente contra a “tendência”, a “moda” ou a “teimosia” de(s)colonial, suas práticas, conceitos e intervenções. Isso em um momento de escalada vertiginosa de conservadorismos e refluxos democráticos que, sem peias, ganham corpo e espaço na academia, nos departamentos e nas salas de aula.

Digo sem surpresa, pois esses pensadores supostamente “engajados” com a produção do conhecimento dito científico no Brasil, não raro, recaem nas mesmas ciladas teóricas que julgam denunciar. Ainda que reconheçam seus lugares de privilégio e os marcadores sociais, sexuais, de gênero e raciais que os atravessam, supõem que o reconhecimento público de tais atravessamentos basta para afirmar seu vínculo orgânico às lutas populares e aos grupos sociais e raciais dos quais falam, mas com os quais raramente conversam.

É curioso como essa ponderação, revestida pelos contornos da criticidade – com aspas –, não raro, reafirma as mesmas premissas que os movimentos sociais há tempos denunciam como bases de sustentação das exclusões que oferecem à academia as condições ideais para manutenção de seu status quo. O estranhamento é que, de outro lado, passe a circular como “verdade” certas suposições em relação às perspectivas de(s)coloniais, tornadas antagonistas privilegiadas de outras teorias, ou meramente “impostura” acadêmica, justamente no momento em que os lugares de privilégio são mais incisivamente questionados por elas.

Não se trata de blindar as perspectivas de(s)coloniais de uma série de críticas que precisam e devem ser endereçadas a elas, como a quaisquer outras perspectivas de análise e de intervenção na realidade, indicando seus limites, possibilidades e contradições. Antes, o que se rastreia na crítica rasteira “facebookiana”, que pulula em posts instagramáveis, é um certo desejo de “viralização” que muito distante está do debate de ideias ou da defesa intransigente da equidade racial/sexual que os/as detratores/as juram ganhar corpo em suas práticas cotidianas, para além do de(s)colonial.

Afirmam-se, de antemão, antirracistas, antissexistas, anticlassistas, anticapacitistas e compreendem até a importância desses debates na academia, nas escolas e na pesquisa científica. Reiteram, porém, que o “modismo de(s)colonial”, além de não dar conta do enfrentamento às desigualdades estruturais latino-americanas, é produzido, especialmente, por intelectuais cuja atuação acadêmica está situada no lugar geopolítico que é alvo de suas críticas mais ferrenhas. Ora, é patente que uma perspectiva teórico-prática, a despeito de seu comprometimento com repactuações político-epistêmicas e com a recusa do contrato racial/sexual vigente, não é, por si só, capaz de redimir e sanar os problemas do mundo.

Sobretudo, em se tratando de questões profundamente arraigadas nas dissimetrias e nas práticas sociais excludentes produzidas, historicamente, pelo sistema capitalista e por sua racionalidade de governo racista, classista, sexista – e colonial. As grandes teorias importadas de além-mar tampouco resolvem problemas que elas mesmas, frequentemente, engendraram no espelho fissurado da Modernidade, que nunca refletiu a imagem de quem foi proscrito do círculo da humanidade, destituído de direitos humanos a serem assegurados.

Para além das concepções e ponderações do grupo Modernidade/Colonialidade, cujas contribuições e perspectivas longe estão de serem homogêneas ou equivalentes, é interessante ressaltar como o próprio conceito expandiu as fronteiras e muros da academia, reverberando no grito e na escrita de sujeitos coletivos e movimentos sociais. As perspectivas de(s)coloniais, nos diversos campos acadêmicos, implodem latifúndios monoculturais e explicitam disputas que, nos termos da descolonização, revelam as críticas raciais, sexuais, religiosas, epistêmicas, políticas e culturais há muito levadas a cabo pelos movimentos da sociedade civil organizada, mas desqualificadas epistemicamente devido à ausência – novamente, com muitas aspas – de “fundamentação” teórica na academia.

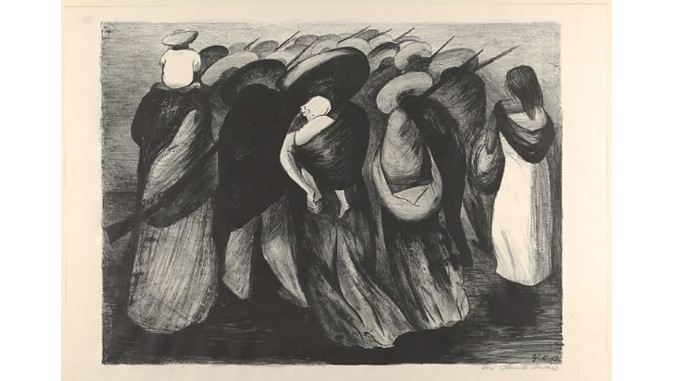

Argumento de ausência, sabe-se bem, que tem a anuência da branquitude e do patriarcado cisheteronormativo, que circulam livremente no universo acadêmico com suas crenças naturalizadas e hegemônicas, recobertas pelo mito da objetividade, da universalidade e da neutralidade científicas. As lutas pela descolonização epistêmica, o enfrentamento ao racismo e ao sexismo e às violências institucionais, evidentemente, não são novidades criadas pelo de(s)colonial. Tampouco há descolonização, de fato, sem o protagonismo dos movimentos sociais, dos coletivos e dos/as sujeitos/as que nunca deixaram de questionar as bases eurocêntricas, elitistas e excludentes sob as quais erige-se o castelo branco da academia brasileira.

A crítica que circula acerca do de(s)colonial, entretanto, opera, no campo da produção e difusão de conhecimento, uma falsa dicotomia – e que não difere, certamente, do binarismo redutor que serve de esteio da própria Modernidade/Colonialidade. A de(s)colonialidade não está em oposição aos movimentos sociais, aos coletivos e à realidade concreta do chão de cada território, sem o qual recairia na universalidade abstrata que critica. Pelo contrário, a descolonização só acontece, efetivamente, em consonância às lutas pela terra, às lutas antidiscriminatórias e pelos territórios epistêmicos situados.

Estes, historicamente, têm alijadas de seus espaços, sobretudo institucionais, as pessoas racializadas e genderificadas a partir de uma matriz referencial hierarquizante e classificatória. Por isso, espanta que as pessoas implicadas – pelo menos publicamente na grande rede – nos combates às desigualdades inferiorizantes reiterem os pressupostos que, ininterruptamente, são mobilizados para invalidar, invisibilizar e deslegitimar as vidas com as quais elas dizem se importar. Longe de ser um mero debate acadêmico, sem desvincular a produção epistêmica dos distintos modos de ser e estar no mundo, o que há de mais interessante na perspectiva de(s)colonial talvez sejam as possibilidades e os caminhos abertos no entrecruzamento de teorias, experiências e práticas que já promoviam, mesmo antes da constituição desse campo de estudos, tensionamentos em relação à cultura e à educação hegemônicas, problematizando, por exemplo, o “europocentrismo”, o patriarcado escravagista e o “embranquecimento cultural”, que, de cima a baixo, seguem marcando – a ferro – os imaginários, repertórios, currículos e práticas da educação brasileira.

A descolonização, nesse contexto, não é um modismo acadêmico. É um imperativo e uma prática gestada nos cotidianos de lutas e enfrentamentos daqueles/as que, teimosamente, insistem em recusar os contratos vigentes. São estes/as que, de corpo inteiro e corajosamente, afirmam que, fora de moda, só as velhas condutas etnocêntricas e discriminatórias que desnudam, nas “mancadas do discurso”, como diria a filósofa Lélia Gonzalez, os limites dos/as “aliados/as”. O rei está nu.

*Diego dos Santos Reis é professor do departamento de Fundamentação da Educação da UFPB e do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP.

⇒O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.⇐

Clique aqui e veja como.