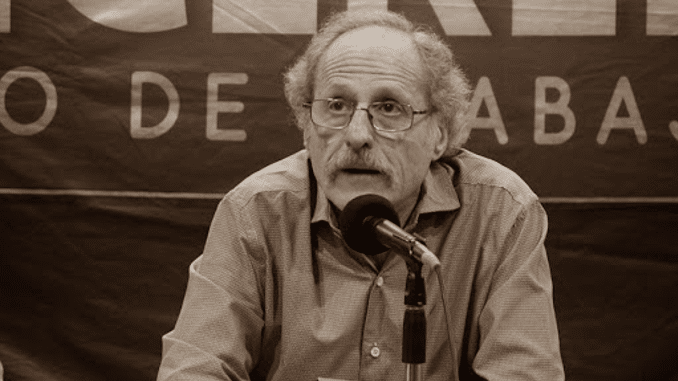

Por FLO MENEZES*

Uma pré-análise política e ideológica das eleições de 2022

O Brasil encontra-se numa cilada, vendo-se envolvido, novamente, por um círculo vicioso: ou pende-se à extrema direita, ou ancora-se no reformismo como única possibilidade de salvação dos mínimos patamares de civilidade.

A questão se coloca sempre como se a opção clarividente de Rosa Luxemburgo – feita a partir das descrições sobre a Barbárie que Friedrich Engels tecera em seu livro sobre A origem da família, da propriedade e do Estado, e que acaba sendo formulada por Rosa na famosa frase: “socialismo ou barbárie” – dissesse respeito à bipolarização: “Ou reformismo, ou extrema direita”.

Tende-se, pois, a substituir o lema do socialismo pela defesa da democracia burguesa, e caímos na mesma armadilha de sempre… Esquece-se do fato de que todo fascismo – declarado ou forjado de democracia burguesa, como o que se vive no Brasil que tem em sua presidência uma figura patética como Jair Bolsonaro – decorre ou de um movimento revolucionário derrotado, ou de um período reformista ou melhorista que, após o esgotamento de seus parcos recursos de promoção a melhores patamares nas condições sociais de vida da maioria da população, acaba por dar vazão a mais um período fascista ou de extrema-direita, em que se instala mais um retrocesso e os poucos avanços atingidos pelo período progressista são sistematicamente destruídos.

Enquanto isso, o país vê acirrado o ultrajante contraste social que faz, a cada grande cidade, carros abastados passarem com elevado grau de indiferença e adaptabilidade ao lado de uma legião de miseráveis sem sequer lugar para dormir. Se Engels vivesse em nossos tempos, bastaria uma sua curta visita à Cracolândia em São Paulo para que, assustado, viesse a público dizer que aquela sua noção de Barbárie, que já combatia no século XIX, correspondia a condições menos degradantes do que a desses transeuntes que pairam pelas ruas como almas penadas! Para esse estado de calamidade, diria Engels, haveria de se achar até mesmo um novo termo!

A esta polarização entre esta nossa “barbárie” e o aparente “progresso” presta-se muito bem a figura de Lula e sua reemergência como único expoente político capaz de oferecer, aos olhos dos desesperados, alternativa viável à radicalização extremista da direita e à boçalidade bolsonarista. Ou seja: tudo nos leva a pensar que a Barbárie equivale ao “bolsonarismo” – e nisso devemos, sem titubeios, estar plenamente de acordo –, mas que a civilidade equivaleria ao “lulismo” – e aí deveríamos nos perguntar, mesmo se admitindo que o lulismo tenha já demonstrado amplas capacidades dialógicas e, portanto, indubitavelmente mais civilizatórias que a truculência bolsonarista, se é este grau de civilidade que buscamos!

Aprisionado dentro desta perspectiva dualista, o que este debate acaba acentuando é a importância de uma “Frente ampla”, legitimando a alternativa do tipo “Lula”, portanto sequer de uma Frente única, na qual as diversas tendências efetivamente de esquerda estivessem aglutinadas, opondo-se radicalmente à alternativa de direita, mas, visando a implementação de uma verdadeira política de independência de classe, ao mesmo tempo denunciando e se opondo às estratégias conciliadoras. E essa distinção é fundamental do ponto de vista histórico e estratégico marxista.

Objetivamente, o fato de que as eleições já constituem e constituirão até o final de 2022 o palco inevitável do debate político e que o país enfrentará irrevogavelmente uma situação eleitoral no ano que se inicia – ainda que haja o risco, mínimo, de que a direita militarista e miliciana impeça o processo e institua de vez um golpe escancarado, tirando a escaramuça do golpe militar já institucionalizado pela “eleição” de Bolsonaro –, faz com que até mesmo as correntes efetivamente à esquerda, marxistas, tenham de se posicionar. E, neste cenário, é bem possível que a opção em si mesmo reformista acabe prevalecendo como estratégia desesperada diante da “barbárie” já instalada e se opte, no processo estritamente eleitoral, pelo voto em Lula (ou em quem esteja em seu lugar, ou seja, numa “centro-esquerda” – eu diria mesmo: centro-direita – negociada, conciliadora).

Em outras palavras: que, dentro do processo eleitoral, opte-se pelo “mal menor” – pressupondo-se que é melhor reaver um governo que, ainda que tendo proporcionado lucros inusitados aos bancos em troco de algumas melhorias à população mais vulnerável e fortalecendo a dominação político-empresarial e do grande capital, ao menos instituiu programas sociais relevantes (dentre os quais a expansão das Universidades públicas e um seu maior acesso a camadas antes alijadas desse processo), do que continuarmos vivendo a “barbárie” atual – pior que a barbárie na acepção de Engels –, que institui um crasso retrocesso social e político, que destrói até mesmo as Universidades, a Pesquisa e a ciência, e que institui uma necropolítica genocida declarada, dizimando de modo indireto milhares de vidas, promovendo a dominação das milícias e perseguindo as minorias (negra, indígena, homossexual etc.), tendo por suporte um implemento vergonhoso dos ganhos abusivos das castas militares.

E, vejam, não distinguiremos, entre essas duas opções aparentemente tão “opostas”, o papel dominante das Igrejas Evangélicas, já que foi nos governos Lula que os Evangélicos mais reacionários – a esmagadora maioria dentre eles – tomaram o país. Pois ao invés de um forte implemento de uma educação política de base no seio das classes trabalhadores ao longo dos governos Lula, instituiu-se, isto sim, uma desmobilização crônica dos trabalhadores, deixando-os em um barco sem rumo, à deriva, como que inebriados pela sociedade de consumo e pelos poucos incrementos sociais que, hoje, são, um a um, destituídos pelo desgoverno fascista e boçal.

Ocorre que, para além dessas confluências nítidas entre esses dois polos lulista/bolsonarista – quais sejam: apoio ao grande capital financeiro e aos bancos, alastramento dos evangélicos, preservação da casta política reacionária que assola o Poder Legislativo, manutenção dos vergonhosos privilégios dos militares etc. –, e levando-se em consideração as diferenças substanciais entre ambos os projetos políticos, acirradas sobretudo na bipolarização entre melhorismo/necropolítica (ou seja, entre a opção lulista em se permitir que se sobreviva um pouco melhor, e a bolsonarista em se preferir a morte sistemática de grande parte da população), tem-se um outro fator fundamental que ofusca o que, classicamente, denomina-se por luta de classes, e que, ao contrário do que se pensa dentro dos marcos do pensamento burguês, continua evidentemente existindo. O que se tem fundamentalmente é que, ao longo de toda a governança petista, dois processos paralelos se deram de forma complementar: por um lado, os militares permaneceram ilesos – ao contrário de processos claros de “prestação de contas” do campo democrático com os militares torturadores e assassinos no Chile ou na Argentina –; por outro lado, a marcante desmobilização política das classes trabalhadoras a que já fizemos alusão ocorrera devido à aglutinação dos trabalhadores em torno de um sindicalismo viciado, formatizado já desde o final dos anos 1970 em torno da posição de liderança conciliadora de Lula (em particular através da CUT, esteio eleitoral do próprio Lula junto ao operariado, e que já se demonstrava como opção preferível à Força Sindical, francamente conservadora), enquanto Lula, agora, e em eco à sua postura desde aquela época histórica das Greves do ABC, já faz seus acordos com os Bancos, com FHC (mediado por Nelson Jobim) e, mais recentemente, com Alckmin – e agora com o apoio, vejam vocês, de Paulinho da Força –, encontrando respaldo até mesmo na figura de um Delfim Netto, escarro remanescente da ditadura militar, que o define como solução plenamente assimilável pelo mercado.

Por certo que a própria fragmentação da classe trabalhadora, que se antes concentrava-se sobretudo nas fábricas, vê-se na contemporaneidade dividida em infindáveis atividades de serviços (de motoboys a carteiros, de vendedores ambulantes a motoristas de Uber etc.), dificulta sobremaneira uma coordenação mais unificada das ações políticas, mas certamente as lideranças conciliadoras desempenham papel privilegiado nos processos de despolitização das massas subalternas e potencialmente revolucionárias. O papel conciliador de Lula e a imantização em torno de sua figura jogam, portanto, um papel conservador e fazem parte da mesma maquinação que nos aprisiona: a manutenção da ordem burguesa conta tanto com um boçal que encampa novamente os lemas do Integralismo à frente da Presidência do país quanto com a aparente “solução” melhorista que tem no lulismo sua força mais catalizadora.

Como quer que seja, a questão que se coloca é: existem condições, em meio a esse processo imediato que nos envolve de hoje até as eleições, para que se articulem alternativas de poder, a ponto de se desconsiderar o processo eleitoral burguês?

A resposta, ao que parece, é: Não! Ainda que processos revolucionários sejam por vezes imprevisíveis e possam ser detonados a partir de grandes movimentos espontâneos e quase que inesperados, não vejo como, no atual contexto, possamos predizer que uma tal tendência se perfile no Brasil. As poucas e louváveis iniciativas nesse sentido, como notadamente a do recente Manifesto do Polo Socialista Revolucionário, atuante dentro do PSOL, devem, por isso, ser apoiadas, pois são das poucas que revelam com nitidez e lucidez os passos necessários para que se instaurem processos de rompimento com o capitalismo e com o sistema burguês que nos empurra, como um gado para o corte, pela estreita fileira das eleições burguesas.

Mas, mesmo se emergentes, tais eclosões sociais não são garantia de que transformações efetivas do tecido social tenham lugar, pois se as mobilizações sociais, mesmo se expressivas, não se conjugarem com uma direção revolucionária, com clareza teórica suficiente para lhes dar subsídios em suas ações e que formule metas claras (dos programas mínimos ao programa máximo – ou maximalista), elas logo se desbotam em movimentos pseudorevolucionários, como os que recentemente tiveram lugar no Chile, tendo como consequência, no máximo, a eleição de representantes progressistas – por certo que preferíveis às tendências reacionárias, mas que se situam muito aquém das reivindicações daqueles mesmos movimentos sociais que lhes abriram o caminho ao poder.

Quando Elzbieta Ettinger cita, em seu prefácio de suas traduções das cartas de Rosa Luxemburgo a seu grande amor de vida, Leo Jogiches, a frase de Leonard Woolf (que foi o marido de Virginia até seu suicídio), qual seja: “A ameaça ao socialismo reside mais na desunião dos civilizados do que na união dos bárbaros”, concordamos com ela de imediato, mas se a deslocarmos ao nosso contexto, nos perguntamos: esta desunião diz respeito ao “campo progressivo” ou ao “campo revolucionário”? De que “civilizados” estamos falando?

Aceitar a primeira hipótese e pregar a união do campo progressista seria defender a Frente ampla (aos moldes, a rigor, mais da frente popular de tipo stalinista); aceitar a segunda, defender a frente única, ou seja, a união dos revolucionários, como querem os marxistas (ou trotskistas). Mas o que fazer diante de uma “barbárie” já instalada na sociedade brasileira? Será possível fazer as duas coisas? Ou seja: no processo eleitoral, optar-se estrategicamente por uma frente ampla, visando derrocar de imediato a bestialidade bolsonarista, mas sem abrir mão de uma articulação de fundo por uma frente única que tenha como meta a superação dos limites impostos pelas alianças decorrentes desta opção conciliadora que caracteriza uma frente ampla?

Dentro da específica situação eleitoral, algumas vozes da esquerda apontam para o fato de que talvez esta seja a única alternativa que nos reste: aos “democratas” e aos “revolucionários”. A esses últimos, restaria esperar que uma união efetiva das esquerdas, na melhor das hipóteses, pudesse, corroborada por grandes mobilizações de massa, nos surpreender e acelerar a tal ponto um processo de rebelião que a Frente Ampla já sequer fizesse sentido. Mas para que isto ocorra, será preciso que uma política efetiva de independência de classe tome corpo no país, a ponto de solavancar a letargia reinante nas classes trabalhadoras, incitando-as a grandes mobilizações de massa contra as quais o poder burguês se sinta impotente, mesmo com apoio imperialista.

Mas, sinceramente, duvido sequer desta hipótese… Deparo-me, isto sim – e a despeito das iniciativas tais como a promovida pelo Polo acima mencionado, à qual manifestei minha adesão –, com um marasmo e uma ausência completa de potencial rebelde – de perspectiva de rebelião, única alternativa que nos tiraria desse sufoco e desse círculo vicioso que perfaz a história do Brasil, e que nos fizesse superar esta fraqueza crônica dos movimentos revolucionários com a qual nos defrontamos. Pois não se fazem manifestações de esquerda com pedidos de permissão a governos como o de João Dória, acordando-se sobre seus horários de início e término ou sobre os locais em que elas possam ou não ocorrer, e nem tampouco com instrumentos de samba. Muito menos concede-se espaço de alternância entre nós, da esquerda, e os fascistas, acordando-se sobre os dias e locais em que cada uma dessas tendências deverá sair às ruas. Muito ao contrário: o que deveria ocorrer é nos espelharmos na histórica Revoada das Galinhas Verdes do outubro de 1934, quando os trotskistas saíram às ruas e tomaram a Praça da Sé em São Paulo para impedir uma manifestação dos integralistas, pondo-os para correr e fazendo com que esses covardes se escondessem por décadas dentro de suas mansões.

A que se deve esta inoperância das esquerdas e das classes trabalhadoras, que se veem praticamente imobilizadas enquanto a truculência e a boçalidade assolam o país e aprofundam a condição bárbara da sociedade brasileira? Talvez uma resposta seja a seguinte: ao que assistimos no Brasil é a consequência de este país ter sido sempre usado como moeda de troca das potências colonialistas e imperialistas – do que ocorrera outrora com Portugal diante de suas dívidas com a Inglaterra à postura lambe-botas do militarismo verde-e-amarelo diante do Imperialismo norte-americano dos tempos atuais –, e o fato de jamais termos ascendido ao status de uma nação autônoma. A ausência completa de respeito à cidadania e de consciência cívica e o acirrado individualismo que desemboca no “jeitinho brasileiro”, típicos de nossa sociedade, são decorrências diretas do atraso civilizatório em que se vê mergulhada a “nação brasileira”.

Tudo nos leva a crer, então, que a opção pelo “mal menor”, consistindo em concessão inescapável ao processo eleitoral burguês, consistirá em estratégia assumida pela maioria do “campo progressista”, incluindo-se aí até mesmo muitos dos revolucionários e defendendo-se, mais uma vez, o “voto útil”, visando aplacar a boçalidade reinante para, do ponto de vista revolucionário – assim argumentará boa parte da militância de esquerda –, já a partir do segundo dia após as eleições situar-se na oposição ao governo conciliador e “progressista” de um Lula.

Tomara que eu esteja errado… Mas se o que sinto corresponder à verdade, estaremos de novo entre a cruz e a espada, metáfora esta que bem escancara nossa impotência crônica: situarmo-nos entre o poder da crença de tipo religioso e o poder da força repressora dos militares. E, mesmo na (bem) melhor das hipóteses – derrocando-se o bolsonarismo –, o que certamente nos trará considerável alívio, estaremos temporariamente livres da boçalidade e da truculência que atualmente assola o poder do Estado, mas aprisionados pela mesma maquinação burguesa que, desde sempre, tipifica esta nossa Pré-História.

E, assim, nenhuma transformação social efetiva, e muito menos permanente, terá lugar na sociedade brasileira.

*Flo Menezes é professor titular de composição eletroacústica na Unesp. Autor, entre outros livros, de Riscos sobre música: ensaios – repetições – provas (Unesp Digital).