Por MARCO SCHNEIDER*

Reflexões sobre as vedetes digitais da infodemia que nos assola

Produção e propagação de informação fraudulenta são práticas tão antigas quanto a própria humanidade. O que há de novo é a escala, a velocidade, a personalização e as obscuras veredas trilhadas na atualidade por esses processos de desinformação, possibilitadas pelas novas tecnologias digitais de comunicação.

É importante destacar a especificidade do fenômeno. O baixo custo das operações, em comparação com a mídia tradicional; seu alcance enorme e personalizado; e a difícil regulação dessas ações, em termos técnicos e jurídicos, permitiram que se propagassem pelo mundo quase inteiro. Assim, novas modalidades de desinformação tornam-se um elemento influente da superestrutura ideológica emergente da infraestrutura das redes digitais. Essa infraestrutura, por sua vez, é precioso recurso, produto e propriedade da fração principal do grande capital de hoje (junto ao financeiro, o armamentista, o farmacêutico e o energético).

As fronteiras entre legalidade e ilegalidade tornam-se nebulosas nessa ambiência, ao ponto do parlamento do Reino Unido ter acusado Mark Zuckerberg de gângster digital, mais ou menos um ano antes de um dos artífices da eleição de Trump, Steve Bannon, ser preso por falcatruas comerciais envolvendo o muro racista separando EUA e México.

A publicidade em torno do impacto das ações envolvendo a Cambridge Analytica no Brexit e na eleição de Trump provavelmente contribuiu para a popularização dos termos fake News e pós-verdade.

Fake News significa informações falsas, disfarçadas de notícias jornalísticas do tipo sensacionalista, produzidas e propagadas intencionalmente, principalmente nas redes digitais, para favorecer grupos de interesse. Têm sido predominantemente empregadas pela chamada nova extrema direita, com efeitos muito graves. O termo também é usado por esses mesmos elementos para desqualificar qualquer notícia séria que contrarie suas posições, gerando mais confusão. Já pós-verdade indica a maior influência de crenças do que evidências na formação da opinião pública. Isso em si não é novidade, a não ser pela velocidade, escala e direcionamento personalizado das informações que a alimentam.

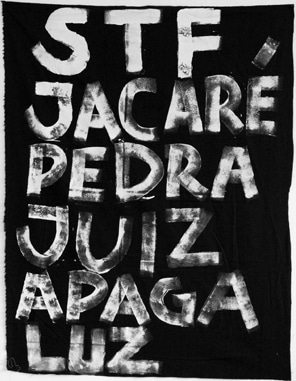

Fake News e pós-verdade são as vedetes de um conjunto maior de fenômenos de desinformação contemporâneos, cujo corolário é a anticiência, o negacionismo climático, o terraplanismo, os movimentos antivacina, tudo articulado ao crescimento da extrema direita no mundo, que surfa muito bem nesse tsunami tóxico de poluição informativa produzido em grande parte por ela mesma. Além dos terríveis danos à saúde pública e ao meio ambiente, essa infodemia ameaça a própria democracia, que depende de uma opinião pública esclarecida. Por essas razões, precisa ser muito bem estudada e combatida.

Diante de uma crise sem precedentes de credibilidade de autoridades cognitivas modernas basilares como a Universidade e a Imprensa, e mesmo os poderes legislativo e judiciário – resultante do seu distanciamento comum em relação ao interesse público, concomitante a sua crescentemente explícita subordinação a interesses corporativos –, emergem miríades de pseudo autoridades cognitivas populistas do tipo mais reacionário, nas mídias e redes digitais, nos poderes executivos e, cada vez mais, no legislativo e no próprio judiciário.

São personagens geralmente carismáticas, dotadas de temperamento sanguíneo, que apresentam soluções fáceis para problemas complexos, recorrendo ao medo, ao desespero, ao preconceito e à ignorância, avessas a um compromisso intelectual sério com o debate racional, calcado em argumentos e evidências demonstráveis e falseáveis, para além do conhecimento tácito, dos costumes ou das crenças. Esse compromisso, que poderia ser chamado simplesmente de espírito científico, vem sendo minado em nossa época por diversas personagens, que atuam de modo histriônico e espalhafatoso, em busca de interesses próprios e ao mesmo tempo como títeres de grupos de interesse mais robustos, no Brasil e no mundo, ao modo do nazismo clássico.

Levantamos aqui a hipótese de que essas novas formas de anti-intelectualismo, frequentemente bizarras, são fruto da incapacidade dos blocos dominantes contemporâneos de produzirem seus próprios intelectuais orgânicos qualificados e respectivos discursos de auto-legitimação racionais, do tipo liberal clássico, na economia, na educação, na saúde pública, diante da espiral crescente e incontrolável (dentro das regras do jogo) de calamidades socioambientais em curso. Assim, quando fake-News e pós-verdade tornam-se proeminentes na cultura dominante e nos discursos de poder, estamos diante do resultado duplamente estúpido, ao mesmo tempo ridículo e brutal, da incapacidade das frações dominantes da burguesia de estabelecerem a direção moral de sociedades que elas não conseguem mais administrar de modo minimamente funcional para a maioria da população, mesmo nos países ricos.

Se usualmente as expressões artísticas e políticas contestadoras, junto às vertentes críticas das ciências sociais, eram as principais vítimas do descaso ou de ataques frontais do Estado burguês em momentos de crise, agora os ataques se voltam inclusive contra as ciências naturais (a história se repetindo como tragédia e farsa simultâneas, como no tempo de Galileu, diante da crise final da sociedade feudal e sua cosmovisão caduca)! O capital não pode prescindir das ciências naturais, cujos conhecimento aplicado à produção foi e é fundamental para o seu próprio crescimento, mas ao mesmo tempo precisa tutelá-las, das questões ambientais à pandemia do corona-vírus.

Afinal, mesmo entre os não negacionistas, a produção de vacinas é, afinal, um negócio e a economia não pode parar, em nenhum setor, ainda que o modelo econômico dominante destrua o planeta e explore ou exclua a maioria das pessoas, mormente em momentos pandêmicos. Contudo, nenhuma alternativa sociometabólica (para empregarmos um termo caro a Mészáros) significativa sequer foi seriamente cogitada no debate público recente (a não ser a partir da China).

Ora, no limite, o próprio convívio social é impossível sem alguma confiança em parâmetros compartilhados de realidade. Se não se pode criá-los em termos racionais e ao mesmo tempo assegurar a salvaguarda do status quo, temos a proliferação de parâmetros delirantes, conduzindo a formas bizarras e ultra-violentas de anomia.

O atual complexo das corporações de mídia, junto aos gigantes tecnológicos de busca, vigilância e compartilhamento de big data, não pode mais ser pensado somente em termos superestruturais, mas como que entretecendo base econômica e superestrutura ideológica, numa dinâmica de mútua sustentação. Da publicidade comercial articulada à propaganda ideológica da indústria cultural clássica, que permanecem em ação, aos novos modelos de negócio bilionários, calcados no monitoramento de dados e na produção de metadados ligados ao comportamento preditivo, esse complexo desempenha um papel que está longe de ser insignificante na cultura e na política contemporâneas, embora não seja imune a contradições.

Duas das mais explosivas são aquelas, intimamente relacionadas, entre liberdade de expressão e compromisso com a verdade, e entre interesse corporativo e interesse público. É da resolução teórica e prática dessas contradições, que por sua vez requer uma reflexão crítica e histórica corajosa dos próprios termos do debate, que sairá um novo ecossistema infocomunicacional mais sadio, ou ao menos não tão alienado, superficial, perverso, mentiroso, sensacionalista, cínico, cético, dogmático e alucinado.

Os dados estão lançados na roleta russa do cassino financeiro global, no qual os big players sempre levam a vantagem. Resta inventar novos usos do big data, comprometidos com o bem comum.

*Marco Schneider é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF). Autor, entre outros livros, de A dialética do gosto: informação, música e política (Circuito).

Versão expandida de artigo publicado na 2a edição da Revista Sociedade em Rede.