Por JULIO TUDE DAVILA*

A devastação causada pela mudança climática no mundo

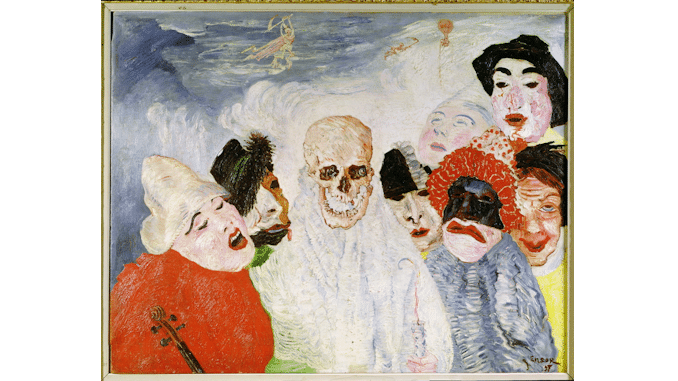

O documentário Invisible Demons retrata como poucos a devastação causada pela mudança climática no mundo. Com foco particular na Índia, o filme mostra comunidades inteiras destruídas por alagamentos, rios poluídos e aterros sanitários bizarramente atolados de lixo, como se fossem pedaços de um novo mundo, ou os restos de um país em guerra civil. O curioso é que algumas dessas imagens são lindas. A forma como o lixo se mexe na água, por exemplo, desperta uma sensação estranha de serenidade, assim como é estranho o impacto que sentimos ao vermos as montanhas que se formam com o acúmulo de resíduos e dejetos.

É como se, por alguns instantes, nos desprendêssemos da realidade à nossa frente e apreciássemos aquele objeto com uma distância inexplicável, já que temos perfeita noção de quão terríveis são as imagens que, brevemente, tocam alguma sensibilidade estética. Algo similar pode ser visto na última edição da revista Piauí. O fotógrafo Christian Gravo compila retratos de um lixão eletrônico em Acra, capital de Gana. Uma dessas imagens mostra um touro metálico envolvido pela fumaça da queima que ocorre neste lugar que “representa o buraco sem saída do consumo desenfreado das sociedades ricas, e expõe o modo humilhante como elas tratam as nações pobres”. Apesar disso, o mesmo Christian Gravo diz que a fogueiras de chamas verdes (decorrente da queima de certos tipos de metais) eram “estranhamente bonitas”.

Deve existir um jeito de alertar as pessoas sobre a crise climática (o método certeiro, que atinge a todos, ainda não foi encontrado) e deve existir uma forma em que a arte possa ajudar nesse esforço, afetar alguém com uma força que a enumeração de dados nem sempre tem.[i] Mas o que o encantamento com a potência destrutiva do homem produz é um afastamento, uma estética da contemplação que naquele relance de estupefação nos dá a sensação de que estamos fora do mundo. Um horizonte possível para a arte nesse cenário é a direção oposta: nos colocar radicalmente dentro da natureza, seres que habitam esse espaço em conjunto com outros seres – uma tentativa de desmantelar a armadilha ideológica que coloca a humanidade em um pedestal e mascara a urgência do problema.

No ensaio em que narra uma conversa com o cientista italiano Enrico Fermi, sobre a possibilidade de se fazer uma bomba de hidrogênio, Werner Heisenberg descreve as ressalvas que fez ao entusiasmo de seu amigo. Para Heisenberg, as consequências biológicas e políticas de uma bomba como essa seriam razões suficientes para se abster de conduzir tal experimento. Fermi responde “mas é um experimento tão lindo”. Para Heisenberg, a resposta do italiano representaria a mais forte motivação por trás da aplicação da ciência: o cientista quer saber se entendeu de fato a estrutura de funcionamento do mundo, “obter a confirmação de um juiz imparcial; a natureza em si”. Talvez a resposta de Fermi revele algo mais inquietante.

No filme O dia depois de Trinity, cientistas que participaram do projeto Manhattan partilham suas histórias sobre como era o dia-a-dia em Los Alamos, a figura de Oppenheimer e suas reflexões sobre as consequências da criação de uma bomba atômica. Perto do final do documentário, Freeman Dyson diz que a bomba atômica tem um efeito irresistível e intoxicante sobre os cientistas, que ele chama de “arrogância técnica”: observar o impacto que seu intelecto e produção pode gerar no mundo – “Sentir que o poder dela [da bomba] está em suas mãos, liberar a energia que alimenta as estrelas, erguer um milhão de pedras em direção ao céu. Ela dá a ilusão de poder ilimitado”. É o retrato de uma ciência absolutamente alienada da realidade.

A alienação também se estende à arte, nem sempre com tanta clareza. Ela se confunde com a esperança, ou com o desespero, de forma particularmente ambígua na nossa era do Antropoceno. Em 2015 o diretor Robert Rodriguez e o ator John Malkovich concluíram um projeto bizarro: como publicidade para o conhaque Louis XIII, da Rémy Martin, os artistas fizeram o curta “100 anos”, que só será exibido no ano de 2115. Até lá, os originais do filme estão guardados em um cofre que será automaticamente aberto no dia 18 de novembro de 2115. O pôster do filme traz a frase “o filme que você nunca verá”. A brincadeira tem um fundo de verdade mais incômodo do que a provocação do diretor: é difícil conceber uma sociedade minimamente funcional em 2115. O horizonte do apocalipse ambiental freia a imaginação.

Fredric Jameson tinha razão em afirmar que parece ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, mas a sensação agora é de que não é possível vislumbrar outra coisa que não o fim. A resposta da arte para isso, se é que faz sentido articular algo nesses termos, pode não ser tão clara quanto parece à primeira vista. SIM SIM SIM, do grupo Bala Desejo, ou Rivo III e a Fé, de Rodrigo Alarcón, poderiam facilmente ser descritos como discos alienados e alienantes, exercícios de celebração e hedonismo em uma situação histórica e política que exige outro tipo de relação entre artista e seu contexto social.

Mas me parece que essas obras nos convocam para outro lugar, descrevem um mundo pós-catástrofe. A folia é colocada ao lado da ternura, e a celebração é circunscrita a um grupo específico, a geração que herdou um mundo em chamas e que não vê nenhum horizonte de superação dessa realidade. Podemos ler entre as linhas do “calor nessa vontade” e o “peso de um sorriso com dor” a trilha sonora de uma festa à beira do abismo, em que só entram os jovens convidados, cientes de que não há esperança, que ninguém sairá de lá vivo. Resta aproveitar. Pode ser cinismo e desistência histórica, mas me parece mais honesto e coerente que outros projetos artísticos que fazem escola hoje em dia.

“Para o coração a vida é simples: ele bate enquanto puder. E então para.”

É curioso que Karl Ove Knausgård seja um dos autores que submeterá um manuscrito inédito ao projeto Future Library, similar à iniciativa de Rodriguez e Malkovich. A ideia consiste em recolher a cada ano um livro de um grande autor que aceite participar da iniciativa. Segundo as regras do Future Library, o escritor não pode revelar a ninguém sobre o que é sua obra, que será mantida em sigilo até o ano de 2114. Escritoras como Margaret Atwood, Tsitsi Dangaremba e Han Kang também participam da iniciativa.

Os autores descrevem a sensação libertadora e especial de sentir que serão lidos por pessoas num futuro distante, muito tempo depois de terem morrido. Afora o caráter um pouco patético dessa ideia – uma obra que depende de um artifício sensacionalista como esse para ser lida por gerações futuras não parece mais interessante que um livro que ainda será lido por sua qualidade, relevância e força (ainda lemos Dostoiévski, Cervantes, Ésquilo) – fica no ar a mesma sensação que o pôster de “100 anos” nos traz: eles serão lidos por quem? Que sociedade minimamente estruturada sobreviverá até 2114? Em momentos como esse parecemos estar habitando realidades distintas.

“Entendi uma coisa: o mundo desmorona simultaneamente em todos os lugares, apesar das aparências. O que acontece em Tvaián é que se vive conscientemente em suas ruínas” (Nastassja Martin, Escute as feras).

O filósofo francês Bruno Latour argumentou que ninguém é realmente negacionista. O “negacionismo” seria uma forma de construção política baseada na mesma percepção de que todos temos: o mundo está acabando. A diferença é que os negacionistas conservadores se organizariam em torno de uma ideia de retorno ao Estado-nação forte, uma comunidade baseada em um valor claro, que pode definir suas fronteiras, seus limites e seus inimigos. Quando a crise chegar, eles estarão prontos para a guerra.

Do lado progressista, o negacionismo às vezes toma a forma “namastê”, segundo o termo preciso de João Batista Jr. É uma espécie de fechamento do sujeito dentro de si mesmo, sustentado pela recusa da realidade e internalização de mantras que fazem uma confusão de misticismo e autoajuda. Cria-se uma forma de organizar a vida que exclui aqueles que não chegaram a certo nível de iluminação pessoal.

Entretanto, se seguirmos novamente os apontamentos de Latour, a resposta “progressista” ao apocalipse ambiental seria, assim como fazem os conservadores, a criação de uma comunidade sectária, mas nesse caso baseada na identidade. É dessa forma que ele explica o surgimento do identitarismo contemporâneo (também é possível que o Bala Desejo se encaixe melhor aqui). Seja como for, ao lermos sobre iniciativas como a Future Library, sentimos que essas pessoas de fato creem que haverá um futuro em que projetos desse tipo serão recebidos com o charme e entusiasmo com que foram concebidos.

A esperança se confunde com o negacionismo? Ou será que não passa de uma forma de autoengano? Quando romancistas desse calibre expressam sua animação com a perspectiva de serem lidos por um público tão distante, “não ter que se preocupar se vai ser bom ou ruim”, nos termos de David Mitchell, parece, novamente, que estamos vivendo em realidades paralelas. Mitchell também disse que o Future Library é um “brilho de esperança em uma temporada de ciclos de notícias deprimentes” – a entrevista é de 2016. Dois anos depois o IPCC lançaria o relatório que alertava o mundo sobre os riscos catastróficos de um aumento de mais de 1,5 graus Celsius na média da temperatura global.

O último relatório da ONU sobre o assunto anunciou a possibilidade de um aumento de até 2,6 graus Celsius ao chegarmos a 2100, além de pontuar quão longe estamos das metas estabelecidas para 2030. A cada dia que passa a esperança de Mitchell parece mais desvairada e inconsequente.

A mudança climática há muito tempo não é uma questão com a qual só lidaremos num futuro distante. Ela está presente na nossa realidade e perturba nosso mundo todo dia. Eventos extremos acontecem o tempo todo, um em seguida do outro. Além das mortes diretas geradas por esses eventos, não são poucas as pessoas que já sofrem com perdas de energia elétrica, péssima qualidade do ar, evacuações de emergência, imigração forçada, perda de meios de subsistência e mortes causadas indiretamente pela transformação do clima mundial.

2023 não tem sido um ano corriqueiro em relação à questão ambiental. Recordes de temperatura no verão, incêndios florestais (no Canadá pelo menos 16 milhões de hectares de floresta queimaram – área próxima ao tamanho do estado de Nova Iorque), enchentes (o caso do Paquistão foi mais emblemático, mas diversos países do oeste da África como Gana, Níger e Nigéria também estão sofrendo com essa questão), secas, ciclones, tornados, tufões, enfim.

Em uma análise excelente do trabalho de Kehinde Wiley, Saul Nelson mostra como o estranhamento que sentimos olhando para seus quadros vem de uma fragilidade da obra e do conceito do artista, a incapacidade de articular de forma coerente os aspectos críticos que, supostamente a fundamenta. Seu retrato do ex-presidente Barack Obama seria o exemplo perfeito disso, porque a imagem que tenta ser idílica e sublime acaba por gerar um incômodo, como se algo estivesse fora do lugar, e os diferentes elementos conectados não formassem um todo coeso: “A imagem do presidente é uma superfície tensa esticada sobre um interior vazio.

Obama não faz jus à sua marca. Essas notas discordantes na representação do poder de Barack Obama são significativas. Dificilmente podem ser atribuídas apenas aos compromissos políticos de Wiley.

Ele não é um crítico da corrente neoliberal. Na verdade, ele é um componente dela: obcecado pela beleza e pelo branding, imerso na ideologia do comercialismo. Mas suas pinturas são mais interessantes do que suas declarações — mais relevantes para o nosso momento atual de crise capitalista — porque, ao observarem tão de perto essa ideologia, elas nos mostram seus limites. São imagens do espetáculo e do desejo à beira do colapso.” Da mesma forma, uma ideia como a Future Library mostra perfeitamente o limite de um certo tipo de discurso ideológico: ele consegue colocar metas, expectativas e planos para daqui a cem anos, mas nada tem a dizer sobre o agora.

Mitchell insiste que o projeto é “um voto de confiança de que, apesar das sombras catastróficas sob as quais vivemos, o futuro ainda será um lugar brilhante.” Referências que deveriam nos aproximar da realidade nos empurram na direção contrária e recebemos diversas imagens que são o avesso do que vemos e vivemos. É nesse sentido que um projeto como o Future Library, ancorado em uma esperança ilusória, explicita a contradição da nossa situação atual.

O negacionismo toma um corpo diferente, em que se reconhece o tamanho do problema, mas coloca-se a certeza de que, eventualmente, chegaremos à resposta – organiza um movimento de autoengano coletivo, uma comunidade de pessoas que espalham sementes em solo queimado, vão embora e cruzam os dedos. Depositamos nossa esperança em categorias abstratas de salvação – ciência, arte, humanidade – e seguimos como se o “progresso” dessas áreas naturalmente levasse à resolução da crise. No limite, estamos de fato vivendo em dois mundos diferentes, ao mesmo tempo, e é nesse enquadramento ideológico que podemos ler a cultura contemporânea e nossa experiência subjetiva.

Se, por um lado, a análise da fragilidade de alguns projetos artísticos contemporâneos expõe a dificuldade de dar nome e corpo à catástrofe, e discerne nesse edifício frágil o malabarismo mental que o sustenta, por outro lado precisamos reconhecer o custo psíquico de viver nesses dois mundos que se contradizem.[ii]

Nunca estivemos tão próximos do fim. O Boletim dos Cientistas Atômicos divulga todo ano seu “Doomsday Clock”, que estipula quão perto a humanidade está do apocalipse. Em 2020, 2021 e 2022 estávamos a 100 segundos da meia-noite. Neste ano houve uma mudança: o ponteiro avançou mais dez segundos, marcação inédita que em grande parte se justifica, segundo o comunicado da organização, pela continuidade da guerra na Ucrânia. Os riscos não se limitam aos flertes ambíguos de Putin com relação ao uso de armas atômicas, mas passam também pela possibilidade de que a Rússia utilize armas químicas e biológicas, a corrosão da legitimidade de instituições internacionais de mediação e o fato de que a guerra perturba esforços de combate às mudanças climáticas,[iii] mudando o foco do debate mundial – algo que a guerra na Palestina sem dúvida intensificará.

Pouco se comenta, por exemplo, sobre o recente esforço americano de aumentar sua capacidade de enfrentamento atômico, em resposta às iniciativas chinesas na mesma direção, ou sobre as tensões entre Índia e Paquistão. O “inverno nuclear”, ou seja, os efeitos climáticos de uma bomba atômica (contaminação do solo e das águas, destruição de terrenos plantáveis, esfriamento decorrente do espalhamento da fuligem atômica), gerado por uma semana de guerra entre estes dois últimos países seria suficiente para causar a morte de duas bilhões de pessoas.[iv] A ligação inexorável entre guerra nuclear e crise climática – segundo Chomsky as duas maiores ameaças atuais à humanidade – costuma passar despercebida.

Segundo levantamento da American Psychology Association em 2020, 56% dos americanos acreditava que a crise climática era a questão mais importante a ser resolvida no mundo hoje. Entre os mais jovens (de 18 a 34), 48% afirmaram sentir cotidianamente estresse por conta do clima. Em 2017, a associação cunhou o termo “ansiedade climática”: um medo crônico do apocalipse ambiental. Outra pesquisa, da ONG Friends of Earth, estimou que o número é ainda mais dramático quando o recorte é de jovens entre 18 e 24 anos: por volta de dois terços haviam experenciado ansiedade climática.

Uma pesquisa publicada no Lancet em 2021 fez um levantamento com dez mil jovens (16 a 25 anos) de dez países diferentes, e determinou que 59% deles estavam “muito ou extremamente preocupados com a crise climática”, pelo menos 50% sentiam uma das seguintes emoções: tristeza, ansiedade, raiva, impotência, desamparo e culpa, e mais de 45% sentiam que seus sentimentos acerca da mudança climática afetavam seu cotidiano negativamente. É interessante que os autores fazem questão de afirmar que “ainda que seja dolorosa e perturbadora, a ansiedade climática é racional e não sugere uma doença mental. A ansiedade é uma emoção que nos alerta para o perigo”. Talvez o diagnóstico excessivo de ansiedade e TDAH corrente nos dias de hoje nos faça esquecer desse ponto.

“– então você viu algo

– Sim

– Mas você não quer dizer o que é

– Não é nada que valha a pena mencionar

– Porque eu não vi

– É

– E então você seria o único a ter visto

– Sim

– E então não existe

– Sim, eu suponho”

(Jon Fosse, Ali).

Oppenheimer recebeu resistência inesperada quando quis convencer seu amigo Isidor Rabi a participar do projeto Manhattan. Rabi, que viria a receber o prêmio Nobel, disse que não gostaria de ver “o resultado de três séculos de física ser uma arma de destruição em massa”. A ciência, supostamente um motor de progresso e avanço da humanidade, carrega em si a destruição desse mesmo projeto.[v] Seu Absoluto é o fim daquilo que ela tinha como propósito inicial. O mesmo acontece com a tecnologia.

Um relatório do banco Goldman Sachs prevê que, num futuro próximo, trezentos milhões de empregos serão substituídos por uma inteligência artificial. Walter Benjamin disse que a revolução é puxar o freio de emergência. É de se pensar como ele teria reagido às imagens da nuvem atômica, de Hiroshima e Nagasaki, ou das bombas incendiárias jogadas sobre Tóquio, considerando seu estarrecimento e desespero com o futuro do mundo ao ver a forma como o gás mostarda transformou a guerra. Talvez ele visse, no deslumbramento gerado pela explosão de uma bomba nuclear, nos aplausos do povo americano ao ouvir do sucesso do Projeto Manhattan, na vista grossa que se faz aos campos de concentração que Roosevelt criou para aprisionar cidadãos asiático-estadunidenses, uma estetização da política, e fornecesse uma outra visão de como tudo isso transformou o campo científico.

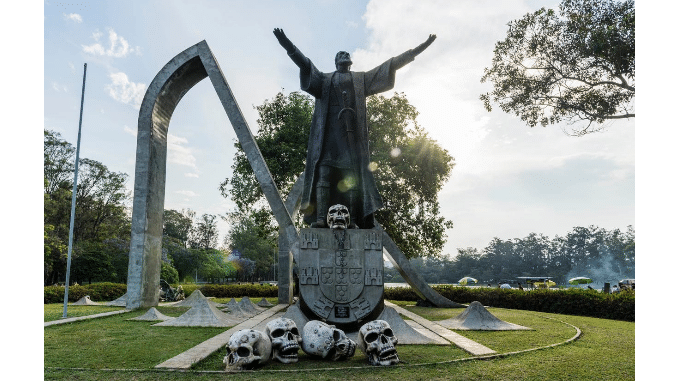

Prometeu diante de Gaia, é esse o embate que certa ideia de ciência procura promover – o homem se vê acima do bem e do mal, espectador do mundo, afastado dele, senhor dele, capaz de moldá-lo segundo seu desejo. Como quem vê um quadro, contempla seus elementos à distância e, quando se cansa, vai fazer outra coisa. Difícil saber se essa postura cria uma ideia de que eventualmente o homem será capaz de resolver a crise climática ou se ela serve de refúgio para quem quer fugir dessa realidade: a fé no progresso, na arte pela arte e na ciência, na técnica e tecnologia, alheias à realidade do mundo. Seja como for, é uma visão que mina os esforços daqueles que, em pânico, insistem na dimensão apocalíptica da crise que estamos vivendo. É tempo de ebulição global e suicídio coletivo, e a humanidade persiste nesse movimento, de um desenvolvimento pendurado no céu[vi]. Até o dia em que o céu cai, e não sobra nada.

Latour insistia que nossas tentativas de acelerar esse processo são uma tentativa de tomar posse de algo que já fugiu do nosso controle, de se opor à natureza como se não fizéssemos parte dela, como se enxergássemos no nosso fim um triunfo dos poderes do homem.[vii] Paulo Arantes aposta que o quando mundo acabar ainda sobrará um capitalista para se perguntar a respeito de como o fim do mundo afetou a bolsa de valores. Talvez também haja um último espectador, que assistirá a catástrofe e dará seu veredito, sincero: “que bonito”.[viii]

Julio Tude Davila é graduado em Ciências Sociais pela USP.

Notas

[i] Marina Zurkow relativiza a suposta supremacia do homem e de sua visão de mundo ao mostrar, na obra Breath Eaters, como, do ponto de vista da crise climática, a ideia de fronteira nacional perde todo o sentido. “Se o carbono é extraído e liberado para percorrer o globo ao sabor dos ventos, porque é que o mundo dos seres (humanos, vegetais, animais) está limitado por fronteiras nacionais, cercado e isolado?” No vídeo, vemos o movimento dos gases ao redor da Terra, a forma como eles percorrem o mundo sem distinguir países mais ou menos poluentes. A fumaça que sai da China e dos EUA fica na atmosfera, e contamina todos nós. É um ponto que registra a necessidade de repensarmos agora as categorias fundamentais que organizam nosso pensamento, e pode sugerir um caminho para o problema que estamos levantando.

[ii] Sendo assim, a pergunta fundamental não é “qual a função da arte nesse contexto?” mas, antes, a função da crítica.

[iii] Nos termos colocados no comunicado: “Os efeitos da guerra não são limitados a um aumento perigo nuclear; eles também minam os esforços globais para combater as mudanças climáticas. Países que dependem do petróleo e gás russos têm procurado diversificar e ampliar as fontes desse gás, levando a um maior investimento em gás natural exatamente quando tal investimento deveria estar encolhendo”.

[iv] https://www.nature.com/articles/s43016-022-00573-0

[v] O próprio Oppenheimer descreve essa contradição com clareza, em uma palestra dada a filósofos americanos, depois da 2ª Guerra: “Nós criamos uma coisa, a mais terrível arma, que alterou abrupta e profundamente a natureza do mundo… uma coisa que em qualquer critério do mundo em que crescemos é uma coisa maligna. E, ao fazermos isso… nós levantamos mais uma vez a questão de saber se a ciência é boa para o homem.”

[vi] Não deixa de ser tragicamente irônico que, como sempre, os menos responsáveis por esse processo serão os que sofrerão suas consequências mais terríveis e imediatas. “A diferença entre a Guerra e a Paz é a seguinte: na Guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos; na Paz, os pobres são os primeiros a morrer.” – Mia Couto

[vii] Agradeço a meu amigo Eduardo Simon por clarear esse assunto para mim.

[viii] O autor agradece profundamente os comentários e a leitura de Eduardo Simon, Sofia Azevedo e Eduardo Serna.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA