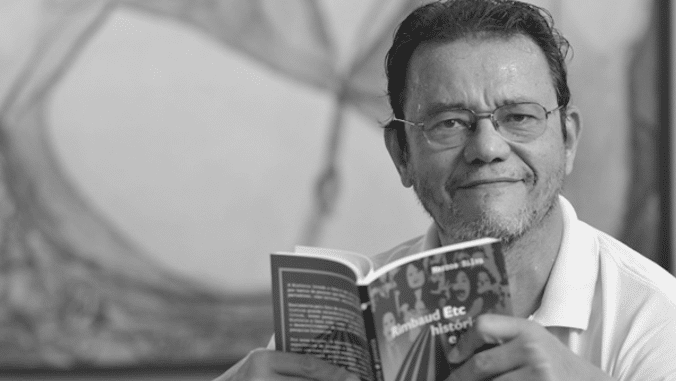

Por PAULO MARTINS*

Considerações sobre a obra do tradutor, entre outros, de Homero e Virgílio

“Consola-se o Maranhão, também à Atenas,/ que lhe deram por antonomástico, nunca/ jamais lhe voltou o tempo de Péricles” (José Veríssimo).

Falar acerca de Manuel Odorico Mendes (1799-1864) é algo temerário, pois para parte da crítica literária, seu nome não vale mais do que uma nota de rodapé num manual de história da literatura brasileira ou, no máximo, a sua presença restringe-se como exemplo de mau gosto; por outro lado, para outra parte desta crítica seu nome é sinônimo de pioneirismo, habilidade técnica, audácia e competência artística.

Ao primeiro grupo filiam-se nada mais nada menos do que Antonio Candido e Sílvio Romero; ao segundo, Silveira Bueno, Haroldo de Campos, Antonio Medina Rodrigues, entre outros. Nesse sentido, não há como balizar nossa opinião sobre a obra de Odorico Mendes, pautando-nos em opiniões alheias, porquanto tanto um grupo como outro exigem respeito e atenção.

Maranhense, contemporâneo e amigo de Gonçalves Dias e mestre de Sousândrade (No seu Guesa errante, o chamou de “pai rococó”), pouco nos deixou de sua obra poética, propriamente dita. Isto, se imaginarmos que o território da tradução poética não seja um gênero literário carecedor da mesma atenção e rigor que os gêneros tradicionais recebem por parte da teoria literária. Como esta questão parece-nos pacificada, a obra de Odorico Mendes deve ser considerada ingente e digna de ser observada atentamente.

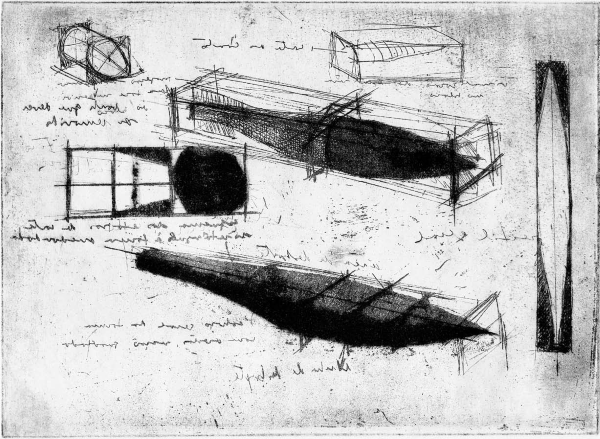

Filiado ao pós-arcadismo ou ao pré-romantismo, operou uma tarefa sem precedentes nas letras portuguesas: a tradução poética das epopeias homéricas – Ilíada (1874) e Odisseia (1928 – reeditada por Antonio Medina Rodrigues, em 1992 – Edusp) e de todo o Virgílio que nos restou da Antiguidade – As Bucólicas, As Geórgicas e A Eneida. A este último grupo de obras foi dado o nome de Virgílio brazileiro (1854 – única obra publicada em vida), algo curioso, pois renomeia as obras clássicas como se suas fossem, e de fato, são. Essa obra magistral, o Virgílio brasileiro, foi reeditada por um grupo de estudiosos liderados por Paulo Sérgio de Vasconcellos da Unicamp, em três volumes com alentadas notas e comentários e lançados em 2008, Eneida e Bucólicas e em 2019, Geórgicas.

As traduções de Homero e Virgílio até hoje são marcos para os estudos clássicos nos países de língua portuguesa. Primeiramente pela destreza com o verso decassilábico, em segundo, pela concisão, em terceiro pelo indiscutível conhecimento das línguas de origem, o grego e o latim, como a de chegada, o português.

Cabe aqui tornar público um caso muito comentado: Certa feita, uma pessoa se dirigiu a um conceituado livreiro e lhe encomendou uma tradução de uma das épicas homéricas, mais do que rapidamente, o livreiro, conhecedor da fama de Odorico Mendes nos meios acadêmicos, lhe trouxe as traduções do maranhense. Uma semana após, aquele que havia encomendado, assustadoramente, devolveu a obra, afirmando que para ler “aquilo” mais fácil seria aprender o grego antigo.

Este, talvez, seja o ponto nevrálgico das discordâncias sobre Odorico Mendes. Seu português é difícil, muito difícil, o que o torna quase intransponível, contudo, ainda assim, impecável. Tanto isto é verdade que José Veríssimo afirmava que suas versões eram fidelíssimas, contudo de leitura custosa.

Para assimilá-lo são necessárias calma e persistência – características dos bons leitores –, da mesma forma que para ler Guimarães Rosa, James Joyce, Saramago, Ezra Pound, T.S. Eliot e Camões também são necessárias as mesmas qualidades. Porém, passado o estágio inicial de adaptação, o leitor toma contato com preciosidades poéticas insuperáveis até hoje, mais de um século após sua publicação.

Além do mais, há trechos onde a beleza e o bom gosto superam, de longe, a mínima dificuldade como, por exemplo, o símile homérico (Ilíada, Canto VI) acerca da efemeridade da vida: “(…) Como as folhas somos;/ Que umas o vento as leva emurchecidas,/ Outras brotam vernais e as cria a selva:/ Tal nasce e tal acaba a gente humana”.

Dessa maneira, os qualificativos depreciativos aplicados a Odorico Mendes nos parecem excessivos, principalmente, quando Sílvio Romero, afirma que são “monstruosidades, escritas em português macarrônico”; ou quando Antonio Candido o julga “bestialógico” ou considera sua obra um “preciosismo do pior gosto” ou um “pedantismo arqueológico”, ou um “ápice de tolice”.

O estranhamento por parte desses críticos reside ora na descontextualização da obra de Odorico Mendes, ora, o que é pior, na aplicação de conceitos anacrônicos que exigem do texto certa atitude que não lhe era exigida à época de sua composição, ora na falta do cotejo com os originais que faz saltar aos olhos as fantásticas soluções de tradução.

Daí soar perfeita a ponderação de Haroldo de Campos: “O pioneirismo odoriciano no enfoque dos problemas da tradução (tanto na prática desta, como nas notas teóricas que deixou a respeito) só poderá ser devidamente avaliado se pusermos em relevo, como traço marcante de todo o trabalho no campo, a concepção de um sistema coerente de procedimentos que lhe permitisse helenizar ou latinizar o português, em lugar de neutralizar a diferença dessas línguas de origem, restaurando-lhes arestas sintáticas e lexicais em nossa língua”.

No mesmo esteio, Antonio Henriques Leal afirma que “suas versões, estritamente literais, foram julgadas indigestas quando não ilegíveis; opinião discutível na medida em que o literalismo pode concorrer para a forja de um léxico novo e colar-se ao espírito do original.”

O que observamos, ao lermos as traduções de Odorico Mendes, é uma nítida intenção de projeto de tradução, fato esse somente levado em consideração no Brasil muitos anos após sua morte, quando tradutores como José Paulo Paes, Augusto e Haroldo de Campos, José Cavalcante de Souza, João Angelo Oliva Neto, Antonio Medina Rodrigues, Jaa Torrano e outros passaram a elaborar trabalhos de tradução que seguiam rigorosamente um projeto tradutório. Ou seja, Odorico é um mestre tradutor, avant La lettre. Isto, certamente, não foi considerado por seus detratores.

Há em seu trabalho, pois, linha condutora que é operada em todo o conjunto produzido. É coerente. Ademais, há, em seus textos traduzidos, um número sem fim de referências intertextuais que fazem despontar seu universo de leitura, sua paidéia. Poundianamente falando, seu paideuma torna-se visível. Assim, pode-se dizer que o resultado traduzido oferece mais que a simples transposição de um texto de uma língua para outra, antes, possibilita certo resgate crítico. Seria ele, Odorico Mendes, poeta, crítico e tradutor, simultaneamente, nos moldes que hoje em dia reconhecemos esta tríplice tarefa. O que o tornaria, no jargão letrado, um transcriador ou recriador.

Antonio Medina Rodrigues bem salienta: “As notas [à tradução] compreendem não só observações sobre a obra completa dos grandes épicos, mas também sobre poetas como Camões, Ariosto, Milton, Tasso, Filinto Elísio, Chateaubriand, Chénier, Voltaire, Madame Staël etc., como referências comparativas, ligadas quase sempre ao esclarecimento de problemas direta ou indiretamente relacionados com a tradução”.

Porém, para evitar um quê de anacronismo crítico, Odorico Mendes simplesmente resgata o conceito antigo de emulação, na medida em que o processo inventivo, mimético por excelência, observa a produção textual anterior e a recicla como reflexo de modelo a ser seguido. Muita vez, ainda a citação é imediata, ipsis litteris, tal técnica, prevista retoricamente, cria certa cumplicidade entre autor e leitor, porquanto o primeiro cita para que o segundo reconheça, ludicamente.

Dessa forma, tanto para os mais modernos, como para os mais antigos, Odorico nisto é perfeito. No primeiro caso, agindo como transcriador que opera a tradição, formatando seu universo crítico. No segundo caso, tradutor que reconhece as práticas retórico-poéticas que passam pelo trinômio: inventar, imitar e emular.

Sob outro recorte, o grego em mais momentos do que o latim, ambas línguas de origem dentro do manancial de tradução do maranhense, oferece uma curiosidade interessante: a composição de palavras. Isto torna os textos homéricos extremamente concisos e com carga significativa importante uma vez que uma só palavra é composta de outras tantas. Assim, dentro de uma tradução, teríamos de usar em português uma frase para traduzir uma palavra.

Odorico foi o primeiro a solucionar este problema, criando inúmeros neologismos para aproximar o texto em português dos originais greco-latinos. Assim, surgem: “infrugífero mar”; “altipotente Jove”; “celerípede Aquiles”; “olhiespertos gregos”; “nubicogo Saturno”; “arciargênteo Febo”; “Aurora dedirrósea”; “Nereida argentípede”; “auritrônea Juno”; etc.

Tais epítetos, muito longe da “bestialogia” desferida por Candido, inserem-se, delicadamente no contexto, contribuindo com a fluidez desejada pelo épico, como nesta fala de Calipso na Odisseia (Canto V) “(…) Freme Calipso e rápido responde:/ ‘Cruéis sois todos, ínvidos, ciosos/ De que em seu leito, às claras, uma deusa/ Mortal admita e ame e aceite esposo./ Roubado Órion da Aurora dedirósea,/ O invejastes, vós deuses, te Febe/ Casta e auritrônia o derribou na Ortígia/ Com brandas frechas”.

Outra habilidade lapidar é o manejo com o verso decassílabo. Tanto as epopeias de Homero, como as obras de Virgílio haviam sido escritas utilizando o verso hexâmetro datílico (seis pés métricos cuja unidade mínima é o dátilo ou o espondeu), medida que se aproxima do alexandrino (doze sílabas poéticas). Odorico Mendes, entretanto, nos moldes renascentistas, opta pelo decassílabo (dez sílabas) – verso típico das epopeias em língua portuguesa (Os Lusíadas, Prosopopeia, O Uraguai, Caramuru, Vila Rica, O Guesa etc.). Afirma sobre esta questão Silveira Bueno em 1956, “Deu ao decassílabo toda a fluidez possível em tão pequena extensão de dez sílabas, movendo a cesura desde a quarta e oitava, acentuação par, até a de terceira e Sexta sílaba, acentuação ímpar”.

Esta opção lhe trouxe um problema significativo: a diminuição do espaço versificado. Ou seja, o poeta-tradutor além de adequar sua versão a uma língua menos concisa do que o grego e o latim, ainda se arvorou no direito de diminuir o espaço para efetivar sua tradução. Isto não é tudo. Suas traduções, limitadas pelo tipo de verso escolhido, ainda, são mais concisas que o original. Odorico Mendes consegue vestir um pé 42 num sapato 40 e o resultado lhe é excepcionalmente confortável. Isto é o resultado traduzido não deve nada em conteúdo e seu tamanho é menor que o original.

Assim, ao se fazer o cotejo com o original, facilmente, se observa a não-linearidade entre o texto de origem e o resultado final (a Odisseia no original possui 12.106 versos, enquanto sua versão 9.302). Este feito, se, por um lado, dificulta a operação de comparação para aqueles que não tem acesso ao idioma de origem, por outro, assevera a indiscutível habilidade do mestre tradutor com o sistema de metrificação e com aquilo que se espera da boa poesia, concisão.

O mundo da tradução no Brasil, apesar de tentativas esparsas, se constituí, ainda hoje, incipiente, principalmente, se forem observados os clássicos greco-latinos. Em outros países, mormente, os centrais, há aquilo que chamamos tradição da tradução. Somam-se, diacronicamente, séries de tradução de um mesmo texto. Dessa maneira, imperfeições, erros e titubeios – e afinal como diria Horácio até Homero dormita – são sanados de geração para geração.

Isto ainda não ocorre no Brasil haja vista que para as obras homéricas e virgilianas possuímos poucas traduções em verso (Odorico Mendes e Carlos Alberto Nunes que foram seguidos por Haroldo de Campos, Trajano Vieira e Christian Werner para citar alguns). Nesse sentido, mesmo que verídicas as afirmações depreciativas acerca do trabalho de Odorico Mendes (e não acredito que sejam), sua relevância já estaria posta à prova, pois ele foi o primeiro perpetuar no vernáculo as obras fundadoras da civilização ocidental, além de apresentar caminhos importantes na difícil vida do tradutor.

Ademais, deixemos que a dedirrósea Aurora faça os seus textos falar, pois somente o tempo e as letras podem comprovar sua importância primeva; além disso, fiat iustitia et pereat mundus! (faça-se a justiça ainda que o mundo pereça!).

Paulo Martins é professor de letras clássicas na USP. Autor, entre outros livros, de A representação e seus limites (Edusp).

Publicado originalmente no Caderno de Sábado do Jornal da Tarde, em 30 de janeiro de 1999.