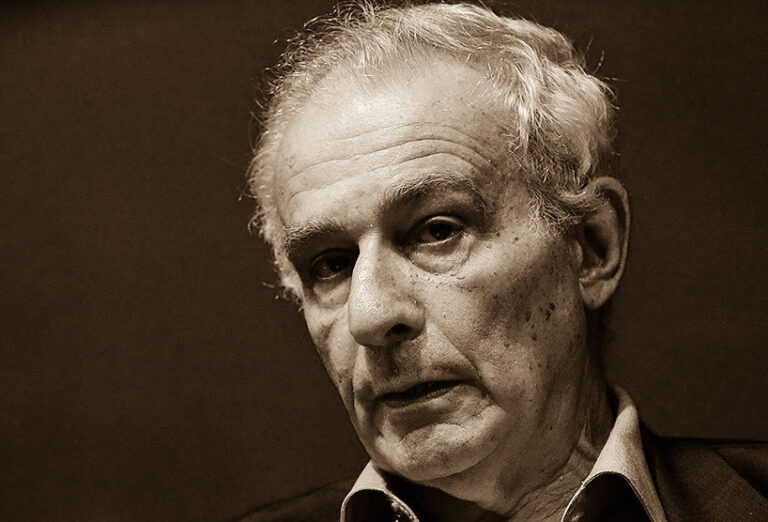

Por CLEBER VINICIUS DO AMARAL FELIPE*

Prefácio do romance recém-lançado de Jean Pierre Chauvin.

Mil não é um título autoexplicativo: não fornece aos leitores parâmetros para um entendimento prévio da trama, nem mesmo antecipa o lugar/ambiente ou nomeia o(s)/a(s) protagonista(s).Talvez alguma personagem refaça a vigésima parte das vinte mil léguas submarinas. Ou, quem sabe, o livro reconstitua as narrativas de Sherazade, menos uma. Não, a trama não se passa no fundo do mar, tampouco é ambientada na dinastia dos Sassânidas, quando o rei persa Xariar, vítima de adultério, foi ludibriado com estórias durante mil e uma noites. A cifra, na verdade, funciona como metonímia, como limite instituído por uma sociedade distópica que não descuida do controle demográfico, restrito ao montante de mil pessoas.

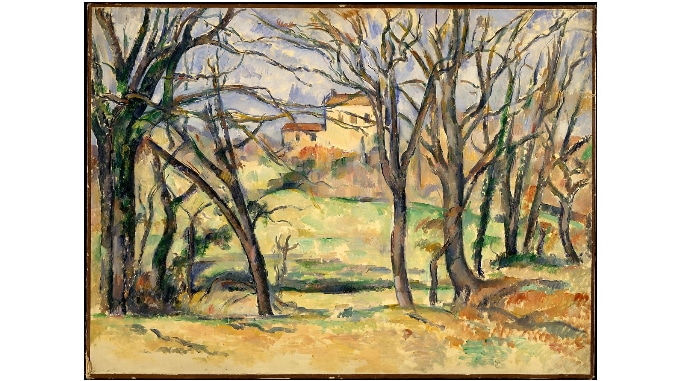

Jean Pierre Chauvin inventou uma ilha situada no Oceano Índico, à altura da Linha do Equador. Em 2100, cinquenta anos após sua fundação, a Cidade-Estado de Cosmolândiacontava com 983 habitantes. Como convém às construções distópicas, a disposição dos sessenta e quatro quadrantes distribuídos pelo espaço urbano, assim como a posição das vias, bares-mercearias, complexos residenciais, departamentos, para não falar das câmaras e depósitos situados no subsolo, respeitam um ordenamento simétrico, preciso, destituído de acidentes ou de aclives/declives que pudessemprejudicar a harmonia das formas e a manutenção da ordem. É nesse cenário que nos deparamos com as peripécias de Ulisses, personagem em torno da qual a ficção, dividida em nove capítulos, se organiza.

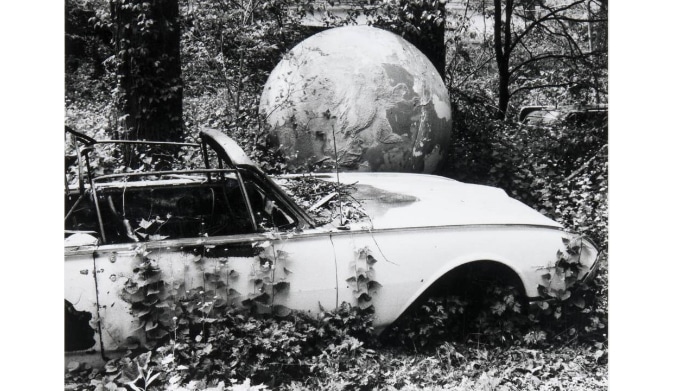

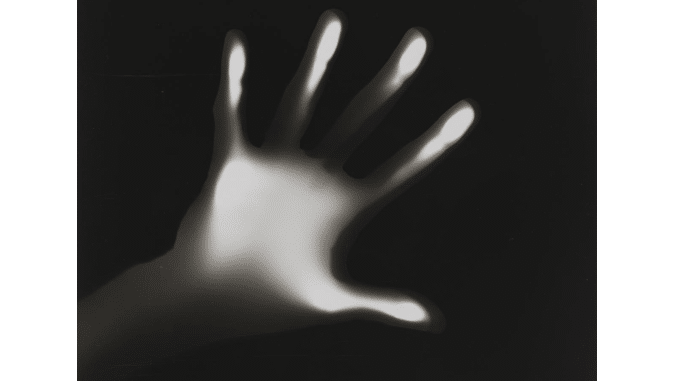

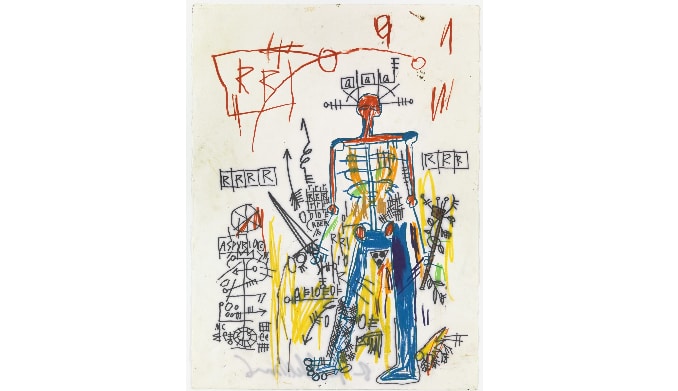

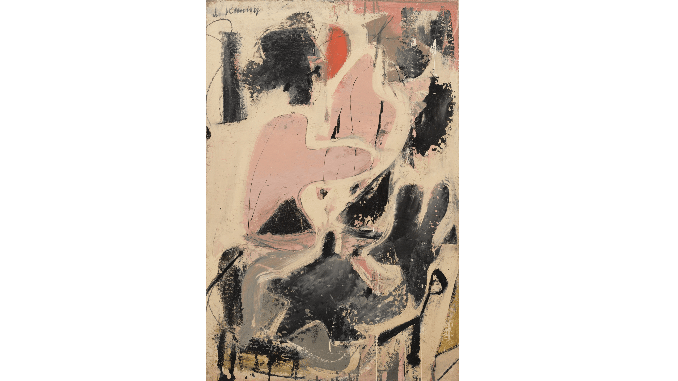

Com ilustrações de Morgana Chauvin, que funcionam como narrativas sobrepostas e complementares, os capítulos começam com fragmentos que revelam as auctoritates emuladas no decorrer da trama: Orwell, Saramago, Huxley, Verissimo, Chico Buarque, Gonçalo Tavares, José J. Veiga, Camus, Ray Bradbury, Michael Young. Imagens, epígrafes e a prosa de Chauvin se sobrepõem, formando células que se harmonizam, alternando tópicos descritivos e narrativos, ora relatando o cotidiano dos habitantes de Cosmolândia, com seus afazeres e rotinas, ora retratando as características dos edifícios, a posição dos quadrantes, a distribuição dos espaços.

A geografia precisa faz lembrar, por exemplo, a composição das utopias e distopias clássicas, mas também os círculos/quadrantes do Inferno que Dante Alighieri edificou em sua Divina Comédia. Aliás, Dante também formulou sua versão de Ulisses, aprisionado no círculoreservado aos conselheiros pérfidos. Segundo o poeta florentino, o herói resolveu ultrapassar as colunas de Hércules e acessar o mar tenebroso, atitude soberba que causou seu naufrágio e condenação. O Ulisses de Chauvin não deixa de ser, também, um transgressor, com a diferença de que seu algoz não tem a aura de divino.

O narrador onisciente alcança e retrata ações, pensamentos e dilemasda população, preenchendo um cotidiano altamente opressivo com amenidades que ocultam, no seu bojo, os rigores da disciplina: “Descontadas algumas nuvens, Cosmolândia amanheceu azul no Dia Negativo. Essa aparente contradição de termos (“céu azul/dia negativo”) levaria a maior parte dos habitantes a reiterar frases-feitas. Se estivéssemos posicionados mais perto das células residenciais de Cosmolândia, escutaríamos tanto as manifestações mais realistas sobre o fenômeno atmosférico: “Ah, o dia é azul, apesar de estarmos em casa…”, quanto as otimistas: “Que dia bonito para organizar a vida doméstica!”. Também seria possível testemunhar um cidadão ufanista: “Como negativar um dia como este? Dia Negativo é só uma questão de nomenclatura”.

Na obra, pessoas realistas, otimistas e ufanistas manifestam opiniões díspares, mas nenhuma delas questiona o Dia Negativo. A repetição de clichês e chistes, por sua vez, reitera a disciplina do pensamento, que deveria se deter nas aparências para não alcançar temas mais “profundos”. Esses expedientes são comuns aos regimes totalitários, matéria de grandes distopias publicadas ao longo do século XX, como Admirável Mundo Novo (1932), de Huxley, 1984 (1949), de Orwell, e Fahrenheit 451 (1953), de Ray Bradbury.

Diferentemente de romances como A hora dos ruminantes (1966) e Sombras de Reis Barbudos (1972), de José J. Veiga, o livro de Chauvin não se detém na conjuntura que antecedeu a criação de Cosmolândia. No presente da enunciação, todos os citadinosestavam convencidos de que viviam no melhor dos mundos possíveis. O Magnífico Terceiro Supremo sintetiza bem o mote que deveria ser reproduzido por todos: “[…] a vida é boa em Cosmolândia, não? O cidadão que assim o deseja, adquire conhecimentos úteis no Departamento de Aprendizagem, onde recebe as instruções para ser prestativo a um dos oito Departamentos existentes. Aos dezoito anos, concluídas as pesquisas, deixa a casa dos pais (caso eles ainda estejam vivos ou não tenham sido afastados de Cosmolândia) e vai residir em qualquer quadrante do território, quase sempre a poucas centenas de metros do Departamento, onde atua como Oficiante, Fiscal, Pacificador, Artista, Pesquisador Sênior, Mensageiro etc.”.

Como se vê, não há mundo mais impecável. O livro Cândido, de Voltaire, provavelmente não estaria à disposição na biblioteca do Departamento de Artes. É provável que a literatura, de forma geral, tivesse sido abolida, pois costuma revelar ao leitor a artificialidade do seu mundo. Também é possível que as crônicas e transmissões televisivas reforçassem as demandas do governo, reprisando os motes da educação recebida. Aliás, essa é uma máxima das distopias: não admitir opiniões que possam contrariar o status quo, confrontar as hierarquias ou servir de obstáculo ao progresso. Comprimidos energéticos e tônicos matinais mantinham a população dócil, assim como o “Soma”, distribuído entre as personagens de Admirável Mundo Novo. Tudo para fazer valer o lema, sempre repetido como forma de consolo e mecanismo de autodisciplina: “Limite e Ordem!”. Para assegurar o controle, erradicam-se os instrumentos que oferecem outras perspectivas que não as convenientes: “Os moradores-nativos não conheciam aeronaves, embarcações a motor ou a vela, tampouco submarinos – meios de transporte e pesquisa que poderiam levá-los a sonhar com coordenadas situadas aquém e além da cidade-estado. Dentre os objetos que manuseavam cotidianamente, eles conheciam óculos, mas ignoravam a existência de telescópios: temia-se que eles permitissem ampliar seu alcance de visão e propiciasse perguntas sobre o oceano, o céu, outras terras e planetas”.

Os mares são, por excelência, locais inconstantes, sem medida ou forma: não por acaso, é a matéria do caos primevo em diversas cosmogonias. Na singradura dos oceanos, é possível chegar numa mesma coordenada por diferentes caminhos. Tudo isso seria impensável em uma sociedade que prima pelo controle e busca antecipar condutas e alienar o pensamento. Transportes aéreos e submarinos também proporcionam doses da imensidão, com visões sublimes que confrontam e, portanto, estimulam a fantasia. O mesmo poderia ser dito sobre o telescópio, que atinge distâncias que o olho nu não alcança, ou sobre o microscópio, que perscruta elementos que o olhar ignora.

Para evitar perguntas, as distopias estimulam a rotina para calejar a imaginação: reverenciam a exatidão das distâncias e o imperativo dos horários; recorrem à presença de câmeras e aparelhos de reconhecimento facial; obrigam o “toque de recolher”; distribuem ofícios e afazeres com rigor; aplicam multas, castigos públicos, reclusões e degredos como forma de combate aos “subversivos”; valorizam a hierarquia; oferecem respostas prontas para antecipar indagaçõesperigosas; premiam os coniventes; eliminam as dissidências.

Estas orientações foram incutidas em Ulisses, mas também em seus amigos Dido, Virgílio, Beatrize Júlio. Pacificadores, como Catão e Fleury, são os que melhor encarnavam as prerrogativas da Lei; a Sacerdotisa Pítia oferecia o dogma para legitimar a infelicidade; os infratores (Artur, Vânia, Maria, José, Bernadete, Otávio, Fernanda, Jair, Vitória…), punidos com severidade,protagonizam cerimônias que referendam a política do “pão e circo”;mas também existiam pessoas como Zélia, uma senhora “muito zelosa da moral e dos bons costumes”. Deixo a cargo do leitor investigar a escolha criteriosa dos nomes, muitos deles provenientes de personagens mitológicas e históricas da Antiguidade greco-romana.

É comum ao gênero distópico trabalhar com contrastes para assinalar as diferenças: se a Sacerdotisa de Cosmolândia adora uma imagem de ouro do Divino, os penates dos fiéis se reduziam a uma “imagem em madeira e latão dourado”; Ulisses formulara questões que incomodaram as autoridades, enquanto dois colegas de Dido costumavam divagar sobre questões amenas, como o modo mais eficiente de grampear páginas: “metafísica dos apetrechos de escritório”, afirma o autor.

Por fim, convém mencionar que a ficção de Jean Pierre Chauvin é uma reflexão sobre o limite. Isso fica patente na metáfora que um Pacificador utilizou para retratar as edificações colossais da cidade-estado: “Os Edifícios de Cosmolândia são Adamastores”. O Pacificador Fleury, dezenove anos, retornava para a célula onde morava. Em algum lugar (“onde, mesmo?”), escutara aquela frase. Teria sido na aula da Pesquisadora Sênior Luísa, leitora de Camões – quando ele estava por concluir os estudos?”

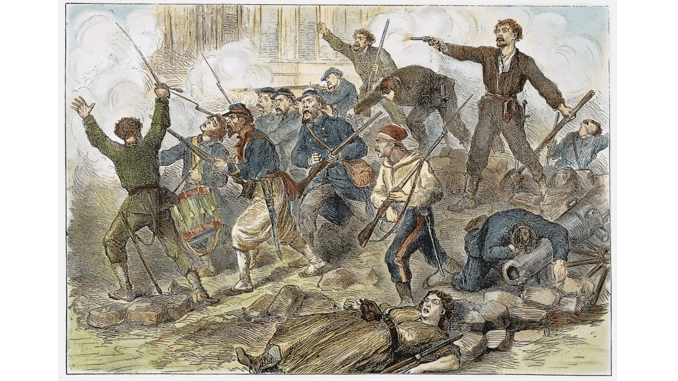

O Adamastor, personificação do Cabo das Tormentas, posteriormente rebatizado como Cabo da Boa Esperança, é uma personagem d’Os lusíadas que figura o limite, o nec plus ultra que Vasco da Gama ultrapassouem nome da Coroa portuguesa e em benefício da Santa Fé. Ora, as antigas utopias, projetadas em ilhas localizadas em oceanos por cartografar, se multiplicaram com as grandes navegações. Foi naquela conjuntura que a superação de limites se tornouuma virtude incontornável.

Não por acaso, o mesmo Ulisses condenado por Dante fora considerado, por muito tempo, o herói fundador de Lisboa, justamente por se mostrar ousado em terras desconhecidas. Se as utopias foram imaginadas como consequência das iniciativas centrífugas, respaldadas no imperativo do ímpeto expansionista, as distopias buscam reaver os limites ao estimular as forças centrípetas, a contenção, o autocontrole. Calcadas na premissa de que o sacrifício das liberdades é a única via de acesso para o “bem-comum”, elas entorpecem a população com drogas e propagandas. A diligência, a deferência, que conferem a sujeitos mesquinhos distinções e medalhas, são, justamente, as virtudes que garantiram a Gama a fama de herói.

É possível imaginar mil motivos para se ler o livro de Jean Pierre. Não se trata de captatio benevolentiae. Se o leitor não acredita, que leia e confira, pois o objetivo do prefácio é lidar com os preparativos da viagem. O verdadeiro itinerário está por começar.

Ordem, limite e coesão!

*Cleber Vinicius do Amaral Felipe é professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia (INHIS-UFU).

Referência

Jean Pierre Chauvin. Mil, uma distopia. São Paulo, Luva Editora, 2021.