Por ANTÔNIO DAVID*

É preciso discernimento para saber em que sentido o Holocausto não pode ser comparado a outros eventos, em que sentido pode ser comparado, e em que sentido deve ser comparado

Como quer que se nomeie os acontecimentos atualmente em curso em Israel e na Palestina, tendo como epicentro a Faixa de Gaza e desdobramentos na Cisjordânia e no sul do Líbano, e repercussões na região e globalmente, trata-se de uma ocasião oportuna para examinar mais de perto a percepção do Holocausto como um “evento inacreditável” e os efeitos dessa percepção. A expressão foi empregada pelo historiador Christopher Browning, que em suas pesquisas notou tratar-se de “um tema recorrente das testemunhas” do Holocausto, inclusive entre os sobreviventes (Browning, 1992, p. 25). Ela se liga ao debate mais amplo, renovado exatamente pelo campo dos estudos sobre o Holocausto, dos “limites da representação”: de certa ótica, o Holocausto seria um evento “irrepresentável”.[1]

Não é demais notar que esse debate ecoa a crise aberta pelo chamado “pós-modernismo” nas Ciências Humanas a partir dos anos 1960, em particular na história.[2] Também por isso, é o caso de perguntar: que tipo de memória histórica e de relação com a história (saber acadêmico) deriva da ênfase no caráter inacreditável, indizível, impensável e irrepresentável do histórico? E quais são os desdobramentos práticos, sobretudo sociais e políticos, dessa relação?

De evento mítico a doutrina e discurso normativo e prescritivo

Oferecer respostas a essas perguntas obviamente não é tarefa simples, e não pretendo fazê-lo aqui. Meu objetivo é estabelecer algumas hipóteses, apontar alguns caminhos, para os quais Theodor W. Adorno oferece subsídios inestimáveis, em Educação após Auschwitz (1965/1967) e em outros trabalhos, não obstante ele próprio não ter tomado parte no debate, que é posterior à sua morte.

Se acompanharmos com atenção o argumento de Theodor Adorno, compreende-se que o essencial na percepção em questão não está em chamar a atenção para a singularidade histórica do acontecimento (ou conjunto de acontecimentos) que se convencionou chamar de “Holocausto” – uma percepção sem dúvida alimentada pelo emprego de uma palavra específica, distinção que não se faz quando se fala de outros genocídios contemporâneos. Na verdade, a ideia de que até o momentonada se compara ao extermínio planejado de judeus praticado pelos nazistas e seus aliados na Segunda Guerra Mundial não é sem ambiguidade.

Pode-se considerar que nada se compara a esse evento não pela contabilidade dos mortos e sobreviventes – como diz Theodor Adorno, “o simples fato de citar números já é humanamente indigno, quanto mais discutir quantidades” (Adorno, 1995, p. 120) –, embora muitos o façam, mas pelo fato de que, nos genocídios que tiveram lugar antes e depois da Segunda Guerra Mundial, provavelmente não houve nada que se comparasse ao efetivo emprego dos campos de extermínio como máquina de matar em escala industrial. Se houve ou não, essa é uma questão difícil de ser respondida e depende de cuidadosa e longa investigação histórica, coletiva, não se reduzindo a um dilema de sim ou não – e não é certo que algum dia se possa chegar a uma conclusão amplamente aceita.

O essencial na visão de um “evento inacreditável” não está, portanto, na escala do evento, mas na expulsão deste acontecimento para fora do tempo histórico por meio de sua conversão em “evento mítico” (Adorno & Horkheimer, 1985, p. 39), pois é disso que se trata quando se o toma na chave do inacreditável e do irrepresentável, pela qual uma certa recusa do realismo histórico passa pelo seu oposto. Note-se que o mítico, aqui, é inverso daquele examinado pelos autores da Dialética do Esclarecimento, focados na conversão do esclarecimento em mito, mas nem por isso seu emprego seja menos pertinente. Ainda que, pelo uso, a palavra soe pejorativa, ela na verdade indica que algo está ao mesmo tempo presente e ausente do tempo histórico.

O mítico, no caso, designa a forma pela qual uma parte dos sobreviventes pôde lidar com o trauma, a dor e o sofrimento. Por essa razão, a conversão do acontecimento histórico em evento mítico não é por princípio boa ou ruim, correta ou equivocada; ela é apenas o caminho que o psiquismo trilhou para suportar a dor, e o habitat possível da memória e do testemunho. Mas é o caso de nos perguntarmos o que ocorre quando essa percepção, ou afeto, é reconvertida em doutrina e em discursos normativos e prescritivos. Pois uma coisa é a memória, o testemunho e, em última instância, o psiquismo dos sobreviventes e daqueles que lhes são próximos, outra, bem diferente, é o discurso que toma a experiência mítica como única possibilidade de se pensar, falar e escrever sobre esse acontecimento.

Uma tal operação não é sem consequências. Uma delas é a dissociação entre o ato propriamente – o extermínio de milhões de judeus – e as condições objetivas e subjetivas que o tornaram possível. Corre-se o risco de que o pensamento sobre tais condições acabe por ser bloqueado, ofuscado que é pelo inacreditável. Se isso ocorre, tornam-se supérfluas as questões levantadas por Adorno, focadas exatamente nos pressupostos ou mecanismos que permitiram que Auschwtiz acontecesse, e que possuem dimensões bastante concretas. Todavia, a condição para que Auschwitz não se repita é que tais mecanismos sejam investigados e conhecidos.

Uma segunda consequência, intimamente ligada a essa primeira, é que qualquer comparação entre o extermínio de judeus pelos nazistas e outros eventos de violência extrema contra grupos ou conjuntos serializados de indivíduos é sumariamente recusada, mesmo que tais eventos se deem sob os mesmos pressupostos, as mesmas condições, os mesmos mecanismos. Com isso, bloqueia-se o pensamento sobre a possibilidade não de que o evento se repita – pois, por definição, nenhum evento histórico se repete –, mas de que algo do mesmo tipo se repita: em outras palavras, não de que se repita essa experiência terrível que teve lugar no passado, na qual foram assassinadas pessoas reais que tinham nome e sobrenome, e que se convencionou chamar “Holocausto”, mas de que se repita o assassinato em massa favorecido por determinadas condições sociais e psíquicas, praticado pelo Estado ou por grupos armados, de que o campo de extermínio de Auschwitz é historicamente emblemático.

Não é de menor importância notar que a palavra “Holocausto”, que em tese poderia figurar no título no lugar de “Auschwitz”, sequer é empregada no mencionado texto de Theodor Adorno. Penso que essa opção tem diretamente a ver com essa preocupação, manifesta na afirmação com a qual o texto é aberto: “A exigência [de] que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”.

Dessa ótica, a doutrina ou discurso que fomenta a ilusória percepção de um evento a tal ponto singular que nenhuma forma de pensamento realista ou referencial o alcança, como se sua ocorrência fosse uma disrupção no tempo histórico, uma anomalia, tem aqui o sentido inverso daquele flagrado na Dialética do Esclarecimento por Theodor Adorno e Max Horkheimer, pelo qual o mítico é cíclico, sendo sua repetição no futuro inevitável. Aqui, ao contrário, é a total impossibilidade de se pensar algo semelhante o efeito mais nocivo do discurso normativo que pretende aprisionar o Holocausto como evento mítico.

Uma terceira consequência dessa operação mental, e ligada às duas anteriores, é que ela favorece uma das condições que, segundo Theodor Adorno, concorreram para que Auschwtiz acontecesse, qual seja, a “incapacidade para a identificação” com os demais seres humanos e a “indiferença frente ao destino do outro”, que “foi sem dúvida a condição psicológica mais importante para tornar possível algo como Auschwitz em meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas”. Segundo Theodor Adorno, “se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o punhado com que mantêm vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível, as pessoas não teriam aceito” (Adorno, 1995, p. 134).

Nesses termos, a frabricação doutrinária e discursiva de uma memória histórica que insiste no caráter inacreditável e irrepresentável do Holocausto, e que não discerne entre, de um lado, a História, e, de outro, a memória e o testemunho dos sobreviventes, produz o avesso do salto dialético de que falou Walter Benjamin: não porque tal memória bloqueie a solução, no presente, para as injustiças praticadas no passado e que se reproduzem ainda hoje, mas, antes até, porque é o próprio reconhecimento dessas injustiças, e das condições que atuam hoje em sua reprodução e que no passado atuaram na produção de Auschwitz, que fica bloqueado.

Theodor Adorno tinha plena consciência disso: tratando das “possibilidades de conscientização dos mecanismos subjetivos em geral” sem os quais Auschwitz “dificilmente aconteceria”, ele afirma que, ao lado do necessário conhecimento desses mecanismos, é também uma necessidade “o conhecimento da defesa estereotipada que bloqueia uma tal consciência” (Adorno, 1995, p. 136).

É oportuno notar que, em outro de seus escritos, intitulado O que significa elaborar o passado (1963), logo em seguida da afirmação de que “[…] o passado de que se quer escapar ainda permanece muito vivo. O nazismo sobrevive”, Theodor Adorno complemente: “e continuamos sem saber se o faz apenas como fantasma daquilo que foi tão monstruoso a ponto de não sucumbir à própria morte, ou se a disposição pelo indizível continua presente nos homens bem como nas condições que os cercam” (Adorno, 1995, p. 29). O “indizível”, que entre os sobreviventes opera como sintoma de um trauma terrível, e como tal deve ser respeitado, é também, todavia, uma prática dos algozes, que nomeiam seus atos através de codinomes que funcionam como eufemismos (como “Solução Final”). Práticas como essa são normalizadas e favorecidas quando o pensamento se torna avesso a outras dimensões da história além daquela que se observa no testemunho, ou seja, no psiquismo dos sobreviventes, ao menos daquele capturado por Browning.

É preciso discernimento para saber em que sentido o Holocausto não pode ser comparado a outros eventos, em que sentido pode ser comparado, e em que sentido deve ser comparado. Dito isso, é possível discriminar pelo menos quatro maneiras de responder à pergunta sobre se o Holocausto é comparável a outros eventos históricos.

Uma primeira é aquela que acentua o caráter singular e único desse acontecimento. Mas essa é uma acepção trivial, ligada ao que E. P. Thompson chamou de “status ontológico” do passado.[3] Por definição, todo acontecimento histórico é única e singular, de modo que há sempre uma dimensão do acontecimento que o torna incomparável a qualquer outro.

Uma segunda, pela qual o Holocausto é igualmente incomparável a outros acontecimentos históricos, já essa nada trivial, consiste no que chamei de evento mítico, isto é, em sua apreensão pelo psiquismo dos sobreviventes e de outras pessoas, atravessado pelo trauma, pela dor e pelo sofrimento. Mesmo que o acontecimento seja racionalizado – e é bom que o seja –, ainda assim é compreensível que essas pessoas sejam afetadas pela memória desse terrível acontecimento numa chave que o retira do tempo histórico, produzindo o efeito psíquico flagrado por Browning. Estamos aqui no terreno da experiência. Nessa acepção, é para o sujeito de uma experiência traumática que o Holocausto é incomparável, tanto quanto são incomparáveis para outros sujeitos outros eventos de violência extrema. Experiências como essas merecem ser reconhecidas e respeitadas.

Uma terceira maneira de responder à questão deriva do exame histórico minucioso e exaustivo do acontecimento em si, de suas etapas ou fases, de como se deu, de quais foram suas características, o que permite sugerir paralelos entre esse acontecimento e outros genocídios. Nessa acepção, o Holocausto pode ser comparado a outros eventos históricos, não para fins de contabilidade – ainda que seja lícito oferecer hipóteses e se chegar a conclusões sobre escalas, não com o objetivo de se dizer que ambos são iguais, ou que um é maior e mais grave e o outro menor e menos grave, o que seria uma banalização –, mas para oferecer ganhos de compreensão sobre eventos desse tipo. Essa é uma acepção própria do saber histórico ou historiográfico, comumente associado à pesquisa acadêmica, e que exige métodos e técnicas bastante sofisticados.

Uma quarta e última maneira de responder à questão é aquela proposta por Theodor Adorno, e que recoloca a primeira acepção em outros termos: se todo acontecimento histórico é, por definição, singular e único, em contrapartida nenhum acontecimento histórico se dá no vazio, mas sob determinadas condições, que o tornam possível, que o favorecem, as quais podem e devem ser conhecidas. Nessa acepção, o Holocausto é comparável a outros acontecimentos históricos, atuais ou virtuais, no sentido muito específico de que é possível comparar os mecanismos que tornaram possível o Holocausto, e que estão ainda hoje presentes, tornando possível que eventos de tipo semelhante se repitam no presente e no futuro. Tais eventos não só podem como devem ser comparados ao Holocausto e a outros eventos de violência extrema, porque a comparação nos permite tomar consciência não apenas dos riscos, das ameaças, dos perigos, mas da realidade atual – ou, como disse certa vez Foucault, para tornar visível o que é visível.

Nacionalismo, razão de Estado e necropoder

A conversão do Holocausto como evento mítico em doutrina e em discurso normativo e prescritivo tem sérias consequências políticas, para além de seus efeitos sobre o psiquismo. Uma dessas consequências, talvez a mais grave, é que uma tal doutrina ou discurso presta-se bem a instrumento político em favor de uma das condições que, segundo Adorno, tornam possível um novo Auschwitz, a saber, o nacionalismo: “Além disso, seria necessário esclarecer quanto à possibilidade de haver um outro direcionamento para a fúria ocorrida em Auschwitz. Amanhã pode ser a vez de um outro grupo que não os judeus, por exemplo os idosos, que escaparam por pouco do Terceiro Reich, ou os intelectuais, ou simplesmente alguns grupos divergentes. O clima – e quero enfatizar essa questão – mais favorável a um tal ressurgimento é o nacionalismo ressurgente. Ele é tão raivoso justamente porque nesta época de comunicações internacionais e de blocos supranacionais já não é mais tão convicto, obrigando-se ao exagero desmesurado para convencer a si e aos outros que ainda [tem] substância” (Adorno, 1995, p. 136).

Vale aqui associar essa passagem a outra, de O que significa elaborar o passado, na qual Adorno caracterizara o orgulho nacional dos alemães no contexto da ascensão do nazismo como um “narcisismo coletivo”, certamente um narcisismo adoecido (Adorno, 1995, p. 39-40).

Como sabemos, essa instrumentalização opera segundo a lógica da razão de Estado. Não por acaso, ao reiterar que “o centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz não se repita”, Theodor Adorno acrescenta: “Seria preciso tratar criticamente um conceito tão respeitável como o da razão de Estado, para citar apenas um modelo; na medida em que colocamos o direito do Estado acima do de seus integrantes, o terror já passa a estar potencialmente presente” (Adorno, 1995, p. 137).

As ponderações de Adorno sobre o nacionalismo e a razão de Estado podem ser enriquecidas pela leitura, proposta por Achille Mbembe, do poder de regular e distribuir as funções assassinas do Estado na modernidade, e que ele designou de necropoder. Contra a tese de que “a fusão completa de guerra e política (racismo, homicídio e suicídio), até o ponto de se tornarem indistinguíveis uns dos outros, é algo exclusivo ao Estado nazista”, Achille Mbembe sustenta que tal fusão encontra raízes mais antigas: “as premissas materiais do extermínio nazista podem ser encontradas no imperialismo colonial, por um lado, e, por outro, na serialização de mecanismos técnicos para conduzir as pessoas à morte – mecanismos desenvolvidos entre a Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial” (Mbembe, 2018, p. 19-21). Apesar de sua ênfase ao colonialismo, Achille Mbembe recua ainda mais no tempo, procurando, numa perspectiva de longa duração, a genealogia das técnicas e tecnologias do terror de Estado.

Achille Mbembe não deixa de fazer menção à Palestina nos dias atuais (Mbembe, 2018, p. 47-8, 61). A menção é justa pelos efeitos de ações do Estado de Israel sobre as condições de vida dos palestinos, objetivas e subjetivas, mas também pelos discursos que pregam sua morte física e cultural como povo, ou, como li em algum lugar, de todos com mais de 4 anos de idade, bem como pelos discursos que se calam e se omitem diante desses discursos assassinos, possivelmente – e há indícios claros disso – porque as mentes daqueles que assim o fazem foram colonizadas pelo nacionalismo.

Justificar a ação em curso em Gaza é um ato de “defesa” de Israel é um insulto, e apenas replica o argumento, presente em todas as Ditaduras, de que determinadas ações (criminosas) são necessárias para se evitar determinado mal. A defesa da população israelense não depende do assassinato de milhares de pessoas, inclusive crianças. E, no fim, sob o pretexto de que é preciso “defender Israel”, pelo qual se justifica tudo, defende-se não Israel, mas indivíduos e grupos que têm a posse e o exercício do poder de Estado em Israel, sua cosmovisão, seus projetos, sua prática. É desnecessário oferecer aqui exemplos de discursos que pregam a morte de todos os palestinos, os quais são conhecidos e vêm se multiplicando.

Tal sanha assassina em nada se distingue daquela que prega a morte física e cultural dos judeus e/ou israelenses – propósito declarado do Hamas –, diante da qual não poucos se omitem ou “passam pano”, incorrendo igualmente no negacionismo mais grosseiro e descarado que se pode imaginar. É no mínimo lamentável, para dar apenas um exemplo, ler em um artigo de Salém Nasser de 30 de outubro: “Tenho visto referências, feitas por Scott Ritter, a testemunhas oculares do fato de muitos [dos israelenses mortos] terem sido vítimas de disparos das próprias forças israelenses. Tudo isso ainda precisa ser verificado”. Tal negacionismo dissimulado não é menos vergonhoso do que aquele que recusa reconhecer as mortes em Gaza sob o pretexto de que “os número do Hamas não são confiáveis”.

Isso não quer dizer que não haja assimetrias no conflito e efeitos destas nas condições de vida entre israelenses e palestinos: estas são claras e evidentes, a ponto de não haver exagero no emprego de termos como “colonização”, “apartheid” (ou “etnocracia”, como propôs Oren Yiftachel) e “genocídio”, sendo suficiente para sua caracterização a ação justificada ou motivada pela ideia de que todo um povo é matável. Quer dizer, sim, que as assimetrias não servem para justificar discursos e práticas fascistas, venham de onde vierem.

Uma das atitude que mereceriam ser examinadas seriamente, e que ressoa a indiferença de que falava Adorno, é o cínico esquecimento de que todas as vítimas do conflito, sejam as vítimas da ação do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 e nos dias seguintes, sejam as vítimas da ação das Forças Armadas de Israel em Gaza e em outras regiões, sejam as vítimas de colonos israelenses na Cisjordânea, sejam os reféns israelenses, todas essas vítimas são pessoas, seres humanos, que têm nome e sobrenome.

O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino

Muito já se falou sobre o fato de o conflito Israel-Palestina ser produto de um processo histórico, de modo que é supérfluo perguntar “De quem é a culpa?” ou “Quem começou?” – o que não leva a outro lugar senão numa tosca redução do complexo ao simples –, o que não significa que não haja culpados por ações específicas. Podemos flagrar esse embate entre um discurso histórico complexificador e um discurso histórico simplificador na polêmica aberta com a declaração do secretário-geral da ONU, Antônio Guterrez, em 24 de outubro de 2023, por ocasião da ofensiva militar do Estado de Israel na Faixa de Gaza, e na reação a ela: “É importante ainda reconhecer que os ataques do Hamas não ocorreram no vazio” (“It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum”).

Duramente criticado, Guterrez justificou em seguida sua declaração, dizendo: “Estou chocado com as deturpações feitas por alguns sobre minha declaração […] como se eu estivesse justificando os atos de terror do Hamas. Isso é falso. Foi o contrário”. A propósito do que Antônio Gueterrez falou, das reações contra sua fala e de sua justificativa, não é um mero detalhe que muitos veículos de imprensa no Brasil (e, até onde vi, no exterior) tenham traduzido a expressão “in a vacuum” pela locução “por acaso” – cujo sentido é, graças ao uso, bem distinto de “no vazio” –, deslocando-a do registro histórico (focado na contextualização histórica) para o registro moral (focado nas intenções e na justeza ou não da ação), traindo, com isso, o que Antônio Guterrez efetivamente falou.

Na exata contramão de Antônio Guterrez, criticando a posição do governo brasileiro em relação ao conflito, o jurista Celso Lafer, da Faculdade de Direito da USP, declarou, em entrevista ao Jornal da Cultura em 16 de novembro de 2023: “É preciso levar em conta que quem iniciou esse processo todo foi o Hamas”[4]. Um historiador poderia dizer o mesmo sem trair seu ofício?

Dito isso, como encarar a declaração do presidente Lula dada à imprensa internacional em 19 de fevereiro deste ano? “O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus”. Lula tem sido repreendido por ter feito essa afirmação, e não apenas pelo governo israelense e organizações de direita, mas também por indivíduos e grupos da esquerda judaica. Já outros, também à esquerda, o defenderam.

O que quase não tem sido notado, todavia, é que Lula não se limitou a comparar a atual ação militar israelense em Gaza com o Holocausto – razão pela qual ele tem sido criticado; na comparação efetuada, essa ação teria sido o único evento histórico comparável ao Holocausto[5]. Em outras palavras, Lula se apropriou do Holocausto não como um acontecimento histórico, que se deu sob determinadas condições que se pode conhecer e que é pertinente evocar no debate público, inclusive para efetuar comparações, mas como evento mítico, disruptivo, inacreditável, em suma, como evento que habita o imaginário dos sobreviventes.

Nesse sentido, não há como a comparação não ferir a memória das vítimas e a dor dos sobreviventes e de outras pessoas, e não apenas judeus. A irrefletida fala de Lula foi provocadora e desrespeitosa porque banalizou o Holocausto como experiência traumática, não menos do que o uso, pela equipe de diplomatas de Israel na ONU no dia 30 de outubro, da estrela de Davi durante uma sessão do Conselho de Segurança.

Em contrapartida, o que muitos dos críticos de Lula ignoram, ou oportunamente almejam fazer crer, é que, como evento histórico, a ação militar do Estado de Israel em Gaza, capitaneada por um determinado governo e seus aliados, não se compara ao assassinato de judeus na Segunda Guerra em uma série de aspectos, mas se compara em outros, sobretudo porque em ambos, e em uma série de outros atos de violência que tiveram lugar historicamente no mundo após a Segunda Guerra Mundial, observam-se em operação os mesmos mecanismos e as mesmas condições que produziram Auschwitz.

Reitero: comparações como essas são não só possíveis, como necessárias. Quem visita o Museu Judaico em São Paulo tem a oportunidade de ver referências a crimes contra os Direitos Humanos no Brasil ao lado de referências do Holocausto. Trata-se de um exemplo instrutivo do que Adorno chamou de elaboração séria do passado, “rompendo seu encanto por meio de uma consciência clara” (Adorno, 1995, p. 29).

Um desses aspectos comuns está no fato de que a ação em Gaza realiza o desejo, que não é sequer ocultado, mas manifesto em falas públicas de importantes figuras da vida pública israelense, de matar indiscriminadamente indivíduas apenas pelo fato de pertencerem a um determinado povo – o palestino. Desejo esse que, vale reiterar, alimenta-se do e alimenta o mesmo desejo em parte dos palestinos.

O fato de o desejo de matar vivido na chave da necropolítica ser restritivamente recíproco não justifica a hipocrisia de Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, Klaus Günther e Jürgen Habermas, que, no contexto de proibições do Estado alemão de manifestações contra a ação do Estado de Israel em Gaza ainda no final de 2023, e que foram tomadas sob o pretexto de se combater o antissemitismo – que deve ser combatido –, assinaram um manifesto, lançado em 13 de novembro, no qual argumentam: “apesar de toda a preocupação com o destino da população palestiniana, os padrões de julgamento escorregam completamente quando são atribuídas intenções genocidas às ações de Israel”. Israel não tem nem pode ter intenções genocidas pelo simples fato de que “Israel” designa um país, cuja sociedade é dividida; mas certos israelenses em posição de poder têm, e muitos destes sequer o escondem, e isso os quatro proeminentes autores convenientemente ignoraram.

Ao evocar o argumento de que as ações do Estado de Israel não justificam de forma alguma reações antissemitas “especialmente na Alemanha”, que “o ethos democrático” da Alemanha está ligado a uma cultura política para a qual “a vida judaica e o direito de Israel à existência são elementos centrais dignos de proteção especial à luz dos crimes em massa da era nazista”, e que enfatizar que esse compromisso é “fundamental para a nossa vida política”, o manifesto ecoa o complexo de “culpa coletiva dos alemães” que Adorno critica em O que significa elaborar o passado. Trata-se de uma culpa “altamente fictícia” e doentia, que, no plano da vida subjetiva comum, cumpria a função de bloquear a elaboração do passado, isto é, o reforço da autoconsciência contra o “narcisismo coletivo” fixado no orgulho nacional, e de, no plano prático, subtrair dos algozes a culpa que tinham pelos crimes cometidos durante a Guerra, uma vez que a culpa fora diluída.

Não se trata aqui de negar tal compromisso, que é fundamental, mas de questionar a razão sua seletividade, ou seja, sua não universalidade: se, como dizem os signatários do manifesto, o dito ethos democrático é “orientado para a obrigação de respeitar a dignidade humana”, essa orientação deveria valer para a dignidade humana de todos os seres humanos, sem exceção.

Contra o nacionalismo, de volta ao universalismo

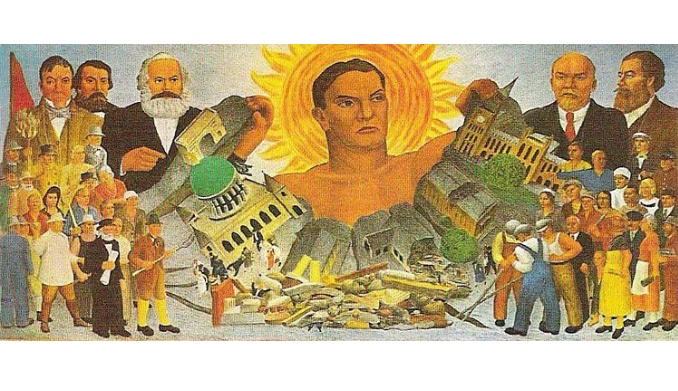

Não vejo outro caminho para se lidar satisfatoriamente com esse e outros conflitos de monta contemporâneos sem que se restabeleça, nos discursos, nas práticas e nas mentes, a proeminência da semântica universalista e igualitarista que marcou os escritos dos fundadores da chamada Escola de Frankfurt, um restabelecimento que sem dúvida exige todo um esforço organizativo e educacional de longo prazo. Emblemática de valores universalistas encontra-se, para dar apenas um exemplo, em um texto de Horkheimer intitulado Filosofia e Teoria Crítica (1937): “A teoria crítica que visa à felicidade de todos os indivíduos, ao contrário dos servidores dos Estados autoritários, não aceita a continuação da miséria. […] o fim de uma sociedade racional, que hoje parece estar preservada apenas na imaginação, pertence efetivamente a todos os homens” (Horkheimer, 1980, p. 158, 160).

Com Adorno, penso que é urgente que se dê ênfase nas condições e nos mecanismos que permitiram que Auschwitz acontecesse e na perseverança, posteriormente e no presente, dessas mesmas condições e mecanismos, objetivos e subjetivos, e de outros que se somaram a estes. Se uma dessas condições é o nacionalismo, como Adorno chama a atenção, talvez não haja tarefa mais urgente para aqueles e aquelas que defendem ideais universalistas e igualitaristas do que a crítica do nacionalismo e suas armadilhas. É preciso descolonizar as mentes do nacionalismo que as colonizou, caso contrário é o fascismo que tende a ganhar força.

Nesse sentido, e no que concerne a Israel e Palestina, é imperativo observar: (i) que os sujeitos da história não são países, mas indivíduos e grupos, e que “Israel” e “Palestina” nomeiam países, cujas sociedades são divididas, (ii) que tanto na Palestina quanto em Israel há indivíduos e grupos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda, defensores da democracia e inimigos da democracia, defensores dos Direitos Humanos e inimigos dos Direitos Humanos etc., (iii) que “sinonismo” é uma palavra inventada para designar o nacionalismo judaico, que, como todos os nacionalismos no mundo, é complexo e plural, havendo até mesmo sinonismo de esquerda (o qual é, todavia, muito minoritário, seguindo uma tendência global de enfraquecimento dos nacionalismos de esquerda), (iv) que tanto na Palestina como em Israel foi o nacionalismo de extrema-direita que se fortaleceu extraordinariamente nos últimos anos, (v) e que figuras como Benjamin Netanyahu e Ismail Haniya podem ser colocados lado a lado de figuras como Donald Trump, Viktor Orbán, Björn Höcke, Valdimir Putin, Recep Erdoğan, Ali Khamenei, Javier Milei, Jair Bolsonaro e toda uma multidão cada vez maior de fascistas e protofascistas que disputam o poder em nível global, entre si e com liberais-conservadores (que, quando não se aproveitam do fascismo a seu favor, em geral se omitem).

*Antônio David é doutor em filosofia pela USP e doutorando em história social pela mesma instituição.

Referências

Adorno, Theodor. “Educação após Auschwitz”. Tradução: Wolfgang Leo Maar. In: Idem. Educação e Emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995, pp. 119-38.

Adorno, Theodor. “O que significa elaborar o passado”. Tradução: Wolfgang Leo Maar. In: Idem. Educação e Emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995, pp. 29-49.

Adorno, Theodor & Horkheimer, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução: Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

Browling, Chrostopher. “German Memory, Judicial Interrogation, Historical Reconstruction”. In: Friedlander, Saul (ed.). Probing the Limits of Representation: Nazism and the Final Solution. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

Horkheimer, Marx. “Filosofia e Teoria Crítica”. Tradução de Edgard Afonso Malagodi e Ronaldo Pereira Cunha. In: Benjamin, Adorno, Horkheimer, Habermas (Os Pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1980, pp. 155-61.

Mbembe, Achile. Necropolítica. Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução: Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018.

Notas

[1] Ao lado do próprio Borwing, um exemplo desse debate é o livro de Michael Bernard-Donals e Richard Glejzer, Between Witness and Testimony: The Holocaust and the Limits of Representation (State University of New York Press, 2001).

[2] Não por acaso, o tema entrou no debate historiográfico em parte por iniciativa de Hayden White, um dos nomes mais importantes do pós-modernismo historiográfico. A partir dos anos 1980, como parte do esforço de resposta a seus críticos, ou ao que Carlo Giznburg chamou de “dilema moral” e “embaraço evidente” decorrentes dos argumentos antirrealistas que White lançara ainda nos anos 1960, este passou a dedicar alguns trabalhos ao tratamento historiográfico do Holocausto – exemplo frequentemente evocado por seus críticos. Em um desses trabalhos, White chegou a escrever: “A ideia de que o Holocausto nunca aconteceu é simplesmente absurda. Nós temos mais do que suficiente evidência para obrigar a crença em sua ocorrência”. White, Hayden. “The public relevance of historical studies: A reply to Dirk Moses”. History and Theory, v. 44, n. 3, pp. 333-338 (citação: p. 337); Ginzburg, Carlo. “Unus Testis. O extermínio dos judeus e o princípio de realidade”, Fronteiras. Revista de História, Florianópolis, n. 7, 1999, pp. 7-28 (citação: p. 17). Em “The Modernist Event” (publicado originalmente em 1996), ele cita nominalemente Browing. Esse texto foi republicado ao lado de outros trabalhos nos quais aborda o mesmo assunto na coletânea Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect (Johns Hopkins University Press, 2000).

[3] “Os processos acabados da mudança histórica, com sua complicada causação, realmente ocorreram, e a historiografia pode falsificar ou não entender, mas não pode modificar, em nenhum grau, o status ontológico do passado”. Thompspn. Edward Palmer. Miséria da teoria, ou um planetário de erros. Uma crítica ao pensamento de Althusser. Tradução: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, pp. 50, 54.

[4] Sobre as declarações de Guterrez: “Fala do chefe da ONU escala crise diplomática com Israel” (DW, 25 out. 2023), disponível em <https://www.dw.com/pt-br/fala-do-chefe-da-onu-escala-crise-diplom%C3%A1tica-com-israel/a-67213883>. Sobre a declaração de Lafer: “Ex-ministro das Relações Exteriores CRITICA diplomacia do presidente Lula” (Jornalismo TV Cultura, 16 nov. 2023), disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MYwkrzILqso>.

[5] Essa relação foi destacada por Michel Gherman em entrevista à BBC Brasil. “A reação de Israel às declarações de Lula comparando guerra em Gaza ao Holocausto”, 19 fev. 2024. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Ha2x2VbDEjU>.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA