Por FLÁVIO AGUIAR*

Uma singela homenagem ao mês das noivas e ao dia das mães

Na contumaz consumística

Que de nossa vida é guia

O Mês das Noivas é Maio

E no seu segundo domingo

Todas as mães têm seu dia.

Pois aqui com verve artística

A homenagear eu saio:

Em cada i ponho seu pingo

Com palavras as mais singelas,

Da tal feminina confraria

E seu reino de colheres e panelas.

Mas a quem a ler eu diria

Que aqui não mora a virtude

Do politicamente correto,

Ditosa e vista tão amiúde.

E como não provoco desafeto

Advirto: se tal pessoa não aprecie

O sabor e o saber de uma ironia

Por favor, daqui fuja e desguie:

Vá ler em outra freguesia.

Uma epopeia doméstica

Prezada leitora, prezado leitor, prezade leitore:

Começo aqui uma série de pequenos relatos sobre a conquista de um reino, o da cozinha. Já anunciei que esta série será uma obra épica, uma epopeia, sobre adentrar e dominar um mundo que me era vedado por predestinação, o das alquimias da cozinha. Não será um livro de receitas, embora possa conter algumas; não será um livro de autoajuda, do tipo “melhore sua vida cozinhando”.

Ao contrário, algumas das observações poderão piorar a vida das pessoas, pelo menos momentaneamente, pois lidarão com preconceitos, estereótipos, violências do dia a dia, e outras coisas que podem ser desagradáveis para os espíritos mais delicados.

Está feita a advertência. Se quiseres, acompanhe-me na história da conquista deste reino.

O homo domesticus não é necessariamente um homem domesticado

(Provérbio da revolução dos costumes nos anos 1960).

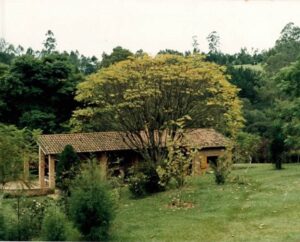

em Itapecerica da Serra

A colher de pau

“Meu reino por…”.

Heróis ou anti-heróis trágicos, como o Ricardo III, de Shakespeare, poderiam emendar:

“…por um cavalo!”.

Otelo diria (porque na peça não disse):

“…por um lenço de Desdêmona!”

Neste conjunto de crônicas que ora começo, me limito a dizer, mais prosaico:

“…por uma colher de pau!”

Porque a colher de pau foi o primeiro cetro que conheci. Era o símbolo do poder sobre um reino: o da cozinha. A cozinha de todas as alquimias, onde as coisas cruas se transformavam no esperado ou maldito alimento. Porque nem tudo o que vem da cozinha é desejado; algumas coisas são piores do que veneno, pela obrigação de comê-las quando não se quer, ou quando são detestadas.

Na casa de meus pais, quem empunhava o cetro, e com ademanes de absolutismo, era minha avó, mãe de meu pai. A empregada – agregada, como soía ser naquele tempo – o usava, mas por delegação da monarca. Esta palavra vem bem. Para quem conhece a estratificação social do pampa, de onde minha vó provinha, “monarca” designava o campeiro independente, sem documento, mas com lenço no pescoço, dono de seu cavalo e do seu nariz, que oferecia trabalho, música e diversão a troco de alimentação e sustento por algum tempo. “Moço monarca não se assina, risca a marca”, diz o ditado campeiro, recolhido por Antonio Pereira Coruja e publicado em sua coletânea de termos gaúchos em 1861, referindo-se ao fato de que a maioria destes homens de vida alçada não sabia ler nem escrever.

Minha avó – de nome Henriqueta – mal sabia ler e escrever; pertencia ao lado feminino do campo; mas tinha algo do desempeno sobranceiro daquela vida pampeana de antanho. Pelo menos assim se comportava em relação a seu reino, a cozinha.

Este reino era motivo de disputa renhida entre ela e minha mãe. Ela, minha avó, estava em vantagem. Minha mãe, mulher moderna, trabalhava, era professora no Instituto de Educação General Flores da Cunha que, apesar do nome, era exclusivamente para moças. Passava o dia fora. Minha avó ficava em casa; trabalhava também, pelo menos durante algum tempo de minha primeira ou segunda infância, em todo caso primeiros tempos de minha memória. Mas trabalhava em casa. Costurava para fora, remendava, pregava botões, fazia e refazia bainhas de calças, virava colarinhos, sobretudo de fardas da Brigada Militar, a PM gaúcha. Muitas vezes a acompanhei, levando trouxas com as fardas remendadas, ao Quartel-General da Brigada no centro da cidade.

Por isto, por ficar em casa, minha avó estabelecera na cozinha o seu reinado. E a disputa política em questão era o que comeria o meu pai. Este trabalhava como contador no centro; ia e voltava do trabalho a pé. Podia vir – e vinha – almoçar em casa.

Morávamos no Gasômetro, hoje parte do Centro histórico, conceito que então não existia. Depois fazia uma sesta de meia hora, e voltava ao trabalho, onde ficava até as seis da tarde ou da noite, conforme a estação do ano.

Aquela disputa, que minha avó ganhava todos os dias, tinha um símbolo, um ritual sagrado. Meu pai chegava do trabalho, tirava o paletó, afrouxava a gravata, às vezes abria o colete, arregaçava as mangas da camisa e sentava-se à mesa. Pegava um pedaço de pão que partia com as mãos; enquanto isto, minha avó punha-lhe à frente um prato fumegante de sopa, com carnes, legumes e alguma folha verde. Assim era todo o santo dia, todos os dias da semana, todo o ano, fizesse calor ou frio.

Tão forte era esta lembrança que anos mais tarde, quando eu já morava em São Paulo, repeti a cena ao receber em casa meus pais. Era a primeira visita deles à minha casa de casado. Minha mãe e minha mulher saíram “para compras”. Fiquei em casa com meu pai, que queria descansar da viagem, feita de ônibus, pois avião era para gente rica e eles tinham chegado na noite anterior. Naquele tempo havia uma faxineira que vinha uma vez por semana à nossa casa. Pressuroso, eu, que ainda não lidava bem com estas coisas, pedira-lhe na véspera que fizesse um prato de sopa para meu pai. Esquentei-a, e servi-lhe o prato.

Frente a frente, ele me olhou com seus olhos esverdeados e límpidos. E me disse, com humildade, como se estivesse pedindo desculpas:

– Eu detesto sopa.

Foi como se um raio me caísse na cabeça. Pela primeira vez tive a medida – ou a desmedida – da extensão do reinado de minha avó, e da importância daquele cetro, a colher de pau.

Com a mão na massa

A festa começava no sábado a tarde. Porque naqueles idos não havia massa pronta no supermercado. Aliás, a rigor, nem havia supermercado. O primeiro em Porto Alegre abriu quando eu já era grandote. Me lembro que foi na prefeitura do Brizola, e ele era público, como eram os recentes sacolões em São Paulo antes da privatização de tudo. Chamava-se Cobal, o super – gaúcho gostava de abreviar tudo, até de vez em quando a vida, naquelas revoluções apopléticas de antanho.

As massas eram feitas em casa. Reunia-se uma companhia: amigas, tias, primas, todas mulheres, é claro. E tocava-se a fazer a massa.

Primeiro tinha aquilo maravilhoso de misturar a farinha e os ovos. Eu, que gostava de amassar barro no quintal, adorava meter a mão na maçaroca feita da farinha branca, dos ovos divididos entre a transparente clara e a dourada gema, e ficar amassando aquela mistura entre os dedos. Depois vinha o momento em que as massas informes se reduziam a verdadeiras línguas longas e amarelas de massa pronta ao serem passadas na máquina cheia de bobinas e com uma manivela que – maravilha das maravilhas – era eu quem tocava.

E ainda havia um segundo momento – em que as línguas de massas passavam novamente pela máquina, com bobinas trocadas, que as reduziam a fios, que eram os que seriam comidos no almoço do domingo, com o molho de carnes e tomates que minha avó preparava, quando o cetro voltava para suas mãos. Também no passo de esfiar as línguas de massa eu exercia meus dotes manuais, tocando a manivela. Terá isto alguma relação com minha preferência no futuro por ser goleiro?

Este foi meu primeiro passo adentro daquele reino da cozinha, aprendendo com minha avó que tão importante quanto exercer o cetro era por vezes saber delegar o poder que ele representava. Uma lição que desenvolvi na minha futura vida de sindicalista.

Mas havia mais.

Naqueles sábados de convívio com as mulheres aprendi a curtir a sua conversa. Porque entre uma massa e outra, uma bobina a mais ou a menos, passavam-se em revista as fofocas e futricas da semana. Era um desfiar – como as massas nas bobinas – de suspeitas, comentários maldosos, confidências, medos, traições aventadas ou realizadas, enfim, um universo muito mais interessante do que as insípidas conversas dos homens sobre futebol, cavalos, carros, ou até política.

Desconfio que as mulheres então achavam que crianças que nem eu eram bobas demais para perceber o significado daquelas frases, como uma que guardei em minhas orelhas hoje tão fatigadas, mas então sempre alertas: “é, ele frequenta uma aqui na rua de cima, mas eu finjo que não sei”. Ou: “aquela bisca, largou o marido e foi morar no Rio”… Desconfio que foi aí que começou a se tecer minha veia de escritor. Afinal, seja como for, o que a gente desfia nas escrevinhações são segredos da vida alheia, dos personagens, ou da própria.

O cordeiro pascal

Meus pais tinham uma casa na praia. Praia de rio, do outro lado do Guaíba, Alegria era seu nome. A casa ficava no alto de um morro onde não havia estrada. O morro não era muito íngreme, de modo que chegar lá de carro ou a pé era fácil, apesar das bagagens que a gente tinha de levar.

A casa era pequena, o terreno era grande, pelo menos para o meu tamanho na infância. Tinha desníveis atraentes, além de outros atrativos, como os lagartos enormes e cinzentos que vinham cercar a cozinha. Tinham fama de cães de guarda: matavam cobras com o rabo. E havia cobras, além de escorpiões e aranhas. Lembro de uma caranguejeira enorme que vivia na cisterna, sob a casa. Dediquei-lhe um poema:

A uma caranguejeira que vi certa vez no interior de uma cisterna

Lustroso coração da noite,

Suspensa no facho da lanterna:

No bojo deste ventre aquoso

Arfas o peludo corpo em guarda.

Logo deslizas a severa confusão das patas

Para gozo de nosso maravilhado nojo.

Admiro tal pose de rainha,

O florido gesto, mesmo na liquidez do fim.

Se te flecha a rapidez da vespa

Ou se a vassoura o teu passo corta,

Guardas o recato, ao corpo recolhendo as patas.

Deixas a vida como quem se fecha em copas.

Íamos para lá no verão, depois do Natal. E voltávamos depois do Carnaval, em fevereiro. Era o reino da liberdade: eu tirava meus sapatos na chegada e só os punha no dia da volta, quando eu regressava a Porto Alegre com a pele queimada pelo sol, o que mais tarde me valeu o apelido de “negão” no futebol.

De resto, os dias eram ocupados pelas idas à praia, de manhã e de tarde. De manhã a maré estava baixa, as águas do rio pareciam um espelho. À tarde a maré enchia, havia vento e ondas mais ou menos grandes. E havia tempo para passear de bicicleta, jogar futebol, dormir à noite ouvindo o farfalho às vezes violento do vento nas árvores nos matos ao redor, sobretudo na enorme figueira que havia nos fundos da casa, coisa de 150 anos ou mais.

Também ali comecei a tomar contato com o mundo agreste da campanha gaúcha. Não longe da praia havia um matadouro. As boiadas chegavam do interior, conduzidas a toque de aguilhão, laço e cavalo. E depois os gauchões de chapéu de aba larga, pele mais queimada do que a minha, lenços vermelhos ou brancos no pescoço, vinham passear seus cavalos, dar-lhes de beber, na praia onde tomávamos banho. Eram imponentes para meu tamanho de piá, lembravam mesmo as antigas imagens dos “monarcas dos pampas”.

Raramente íamos para lá depois do verão. As viagens eram demoradas, havia que atravessar o rio com barcas que tinham sido compradas aos americanos depois da Segunda Guerra, tomar ônibus dos dois lados do rio, e além disto depois de abril o tempo ficava frio demais. A Páscoa era uma espécie de última fronteira, se ela fosse cedo: ainda era possível ir para lá.

Pois foi numa destas Páscoas que tomei conhecimentos de uma das primeiras independências que os homens podiam se dar, naquele mundo ainda beato e cheio de orações. Tínhamos um vizinho, o seu Oscar, um homem forte, grisalho, gritão mas boa gente, que vinha sozinho para a casa ao lado. Era viúvo. Pescava peixes no rio, que trazia num latão de querosene e os assava num braseiro improvisado.

Pois naquela Páscoa o seu Oscar veio até a nossa casa, e pediu à minha vó que lhe fritasse uma linguiça. Era de tardinha. Minha vó se escandalizou:

– Mas seu Oscar, hoje é Sexta-Feira Santa. Não pode comer carne.

O olhar de seu Oscar parou no ar. Acho que ele não tinha pensado no problema. Seria ateu? Agnóstico? Maçom? Comunista? Judeu ou muçulmano ele não era…

Não sei. Mas sua resposta foi cristã:

– Dona Henriqueta, certa vez perguntei ao padre: o pecado entra ou sai pela boca? O padre me respondeu: o pecado sai pela boca. A linguiça entra, portanto não pode ser pecado.

Minha vó era muito religiosa, mas muito prática e decidida. Convenceu-se do argumento, e pediu à Maria, que era a empregada, que fritasse a tal linguiça, com que o seu Oscar se refestelou, com farinha de mandioca e uns copos de vinho tinto que ele trouxera.

Aprendi a lição. Décadas depois, numa época iconoclasta que atravessei, eu fazia religiosamente um cordeiro pascal. Preparava-o com dias de antecedência, punha em vinha d´alhos e tudo. Mas comia na Sexta-Feira Santa, ao invés do bacalhau. E achava que assim eu estava tirando os meus pecados do mundo, vingando-me das minhas carolices dos tempos de guri.

Hoje não faço mais isto. Reservo meu cordeiro para o domingo e na sexta prefiro o bacalhau de sempre.

Mas guardo minha admiração pelo seu Oscar, que considero, em suas grisalhices e seus rompantes, tão guapo como aqueles gauchões que chegavam com seus cavalos à praia de minha infância, trazendo sopros de uma mítica liberdade inesquecível.

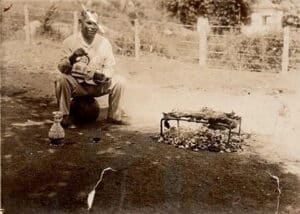

Minha estreia na churrasqueira

A verdadeira pátria do gaúcho é a churrasqueira. Nômade, ele a leva consigo, sob a forma de uma trempe (grelha, para os demais brasileiros), que arma em qualquer lugar. Um pouco de sal, um naco de carne com capa de gordura, um trago de canha, um gole de vinho, um punhado de farinha e a pátria está feita. Nada a ver com isto de rodízios e espetos corridos, mais uma miríade de sushis, massas estapafúrdias, garçons de gravata borboleta e caipirinhas que custam os olhos da cara, sem falar no preço dos vinhos.

No meu tempo de criança, além da trempe, havia a churrasqueira de tijolos soltos. Improvisada em qualquer lugar protegido do vento, num recanto de praia ou fundo de quintal, ela já era a prova de uma cultura que se tornava sedentária. Os tijolos eram alguma sobra da casa, do galpão, onde o velho gaúcho andejo ou o imigrante recém chegado começavam a se fixar.

E o naco de carne mal passada era o sinal sobrevivente das tropelias de índios perseguidos, partidas perseguidoras, guerras civis sem trincheiras mas cheias de cavalhadas; ou de remanescentes de rebanhos selvagens, estrepolias nas fronteiras mal demarcadas, não só entre portugas e castelhanos, imperiais e farroupilhas, maragatos e pica-paus, mas também entre a barbárie e a civilização, onde não raro – como hoje – aquela não está alhures, ou no outro, mas no coração desta e do sujeito que se acha melhor e mais completo.

Churrasqueira de alvenaria, com telhado e chaminé, era coisa de rico. Churrascaria era espaço de estrangeiro ou brasileiro visitante, ou então coisa fina que se via no Rio de Janeiro (em São Paulo eram raras, ecos ainda das tropelias e ressentimentos de 32). Comia-se churrasco bebendo cerveja, porque ele era um prato de verão. Inverno e churrasco eram inimigos, pelo frio, pela chuva e pelo vento, que demoravam o assado ou ressecavam a carne. Enfim, o churrasco e a churrasqueira eram os contrafortes de uma pátria – como se vê na foto do meu avô, em anexo, calejada pelas cicatrizes do tempo.

Mas churrasco e churrasqueira tinham esta peculiaridade: ser um espaço masculino, onde e quando a cozinha era um reino feminino. Naquele mundo e naquele tempo, churrasquear era uma prova de ingresso público na maturidade masculina, assim como beber ou fumar escondido eram primeiros sinais de independência. A gente podia começar a falar grosso, ou a usar com convicção a voz que engrossava, junto com o buço que coçava no queixo e no futuro bigode com seus pelos intempestivos e ousados. Entretanto, devo render uma homenagem: quem espetava a carne era minha mãe. Como um cirurgião-chefe, meu pai só entrava em cena na hora de operar.

Como sinal de prosperidade, meu pai mandou construir uma churrasqueira de alvenaria, nos fundos do quintal de nossa casa, em Porto Alegre. Era imponente, a seu modo: uma mudança de era, como fora a introdução do fogão a gás na cozinha e do chuveiro elétrico no banheiro, desbancando o fogão a lenha e o boiler de água quente que o acompanhava. E eu sonhava com minha estreia naquela churrasqueira, cercada de pompa e circunstância, espetando carnes, salgando-as com o sal grosso, tomando canha e cerveja como gente grande. E ela ainda não fora usada, quando se deu a minha estreia.

Bom, em fumo, canha e cerveja eu me iniciei com os colegas de colégio. E a minha iniciação na churrasqueira veio, mas não do modo como eu pensara.

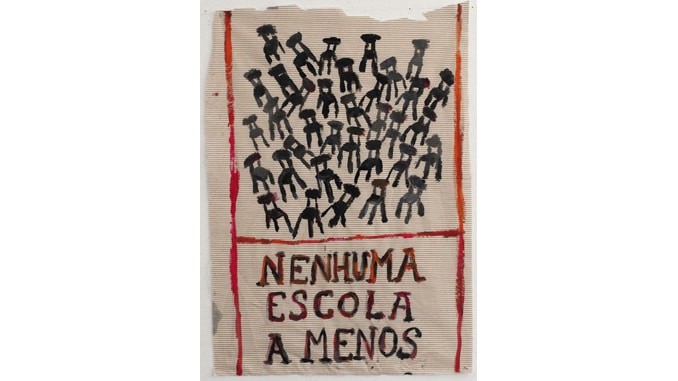

Em abril de 1964 aconteceu o golpe. Derrubado o governo de Goulart, começando os desmandos e as perseguições, coisas imperiosas se impuseram. Entre elas, o seguinte: na Faculdade de Medicina, onde meu irmão mais velho estudava, tornou-se necessário destruir – apagar da história – uma edição do jornal do Centro Acadêmico. O presidente do Centro estivera em Cuba um mês antes, e a edição trazia, em letras garrafais, com sua foto enorme, a manchete na capa: “Nosso homem em Havana”. Eram dois mil exemplares!

Uma noite, meu irmão os trouxe para casa. Em segredo para ninguém ver. E nos dois dias seguintes eu queimei aquela jornalhada toda, exemplar após exemplar, na churrasqueira de meu pai. Foi um trabalho insano, em todos os sentidos, rimando com uma época insana. Uma estreia e tanto. Naquilo que eu queria que fosse a minha pátria.

Hoje, morando em Berlim, visito a Bebelplatz de quando em quando, onde se deu em 10 de maio de 1933 a grande queima dos livros do Terceiro Reich. É claro que os sentidos entre uma coisa e outra eram muito diferentes. Mas fico pensando sempre que queimar livros e jornais, ou outros documentos, é uma sina maldita.

Talvez por isso aquela churrasqueira tão desejada, que meu pai mandou construir, não veio a ser usada como tal. Na verdade, virou uma oficina com trastes de marcenaria, depois um depósito de tralhas e cadeiras velhas.

Até hoje eu penso que isto tem a ver com a maldição da minha e da sua estreia.

churrasqueira/tremp portátil

A carreira acadêmica na churrasqueira

Agora que adentramos o mundo do churrasco, ou melhor, da churrasqueira, abordamos um mundo sem fim.

Em primeiro lugar, porque há tantos churrasqueiros e tantas teorias sobre o churrasco, quantas churrasqueiras haja. Pelo menos no Rio Grande do Sul e arredores. De modo que o que aqui será escrito é inteiramente passível de contestações, e só Deus sabe quantas.

Como fui professor universitário durante boa parte de minha vida, cedi à tentação de comparar o mundo do churrasco ao acadêmico. Fosse eu teólogo, estaria aproximando aquele mundo ao das esferas celestes. Ou então entraria em debates sobre as origens bíblicas do churrasco. Na verdade, fiz isto certa vez, lembrando que o primeiro ato de Noé depois de sair da Arca do Dilúvio foi queimar toda a bicharada numa gigantesca fogueira em homenagem a Jeová (Gênesis, 8, 20 – 22). Este cheirou o delicioso odor, que o agradou. E a partir daí Jeová botou ordem no mundo, criando os dias e as noites e as estações do ano. O que comprova os poderes civilizadores do churrasco. Antes o tempo parecia o de hoje: um caos. Também pudera: apressadinho, Jeová criou tudo em apenas seis dias pra descansar no sétimo, que ninguém é de ferro.

Vamos começar pelas obviedades: o fogo lento, sem chamas, só brasas, o lado da gordura para cima e o osso para baixo, jamais tirar a carne da geladeira e colocar diretamente no fogo, usar sal grosso, excomungar o vinagrete, etc. Dominadas estas platitudes, o candidato a churrasqueiro terá obtido seu diploma de ensino médio e estará prestes a entrar na universidade.

Isto de fazer picanhas e maminhas é a mera graduação, mesmo se antecedidas por salsichões e linguiças, além dos corações de galinha. Bom, sempre se pode refinar este grau, aprendendo, por exemplo, qual é a diferença entre um salsichão e uma linguiça. Mas para isto é necessário ir ao Mercado Público de Porto Alegre ou assemelhado e comprar uma penca de salsichões, que são graúdos e recheados com tempero verde.

A pós-graduação começa com a costela. Sempre me perguntei por que Jeová escolheu a costela de Adão para moldar a primeira mulher. Como ele previa tudo, já deveria ter embutido algo especial nela. Porque considero a costela o centro cósmico do churrasco. Se ela não der certo, o conjunto desanda. Vai ver que é isto. Porque já de início, mesmo crua, a costela combina maciez e consistência. Neste sentido, é a peça ideal para modelar algo – inclusive o churrasco, onde ela é o principal fator de equilíbrio.

A questão é mantê-la assim, até o fim, isto é, a degustação. Também se sabe que a carne de churrasco deve ser comida mal passada, mas no caso da costela é necessário discernir o exato ponto, porque a capa de gordura (que depois de certa idade a gente deve comer com moderação, pelo menos em dia de semana) deve ficar algo torradinha e as bordas da carne também, enquanto o núcleo deve ficar mal passado, mas não em demasia. Também se deve saber a diferença entre as costelas, a minga, pequetita, e o costelão, ou seja, a peça quase inteira, e que se grelha na churrasqueira exclusivamente com lenha tornada carvão. No campo costuma-se assar o costelão inteiro num fogo de chão, mas na cidade isto é impossível.

Deve-se saber fazer e separar a capa de matambre, dura mas saborosa, chamada vulgarmente de “chiclé de pobre”. Este é o mestrado, depois da vigésima vez feita sem erro. Hoje como a classe média e a burguesia querem se diferenciar muito pelo consumo, se tornou comum favorecer os cortes e as carnes d’além fronteira. Confesso que as carnes argentinas e uruguaias são atraentes, pela política de abate mais “temprano” – cedo, mas prefiro os cortes brasileiros, ou d’aquém-Prata. “Asado de tira” só fica bom na trempe, e assim mesmo olhe lá. Precisa ter feito um curso de especialização junto ao Prata. E aquilo de misturar churrasco com vísceras, “riñones”, fígado, e saco de touro não é comigo. Quem quiser que se habilite. Sem falar no neo-costume de mudar os nomes das carnes, preferindo termos como entrecot, bife ancho e quejandos, comuns em churrascarias que se chamam parrillas e servem caipirinha só de vodka ou rum, banindo a cachaça e também a farinha de mandioca.

Passemos ao doutorado: simples, o galeto. Para quem pensa que é fácil, basta pensar na mistura de carnes, asinhas, peito, coxa, sobrecoxa etc. para ver que a operação é complexa, e ainda com o complemento de fritar ou grelhar a polenta ao mesmo tempo. Sem falar na preparação da salada de radite (termo gaúcho para uma verdurinha amarga muito semelhante à rúcula, mas parecido não é igual, como diz o ditado), que deve coincidir com o restante (neste caso a salada é servida ao mesmo tempo), incluindo um beiconzinho frito para o pecado ser mais completo. Doutorado complexo, o carneiro. Costela, costelinha, paleta, o que for.

Certa vez uma aluna de pós-graduação perguntou a um colega meu, famoso pelos desbocamentos, o que era indispensável para fazer um doutorado. “Bunda”, respondeu ele, referindo-se às necessárias horas de leitura, reflexão e escrevinhação para produzir um doutorado que valha a pena, sendo necessário estar sentado. Reflexão de pé, é para fila de banco; deitada, é preguiça aristotélica. Ou seja, para fazer um doutorado, é necessário paciência. Com o carneiro é a mesma coisa. Uma boa paleta na churrasqueira leva duas horas em fogo lento (brando é pra fogão a gás).

Novamente os estrangeirismos tomaram conta de nossa classe média e burguesia que dão vários dedos por um gostinho colonizado (jamais os anéis), e agora se fala em “carré” e não sei o que mais. Não caia nesta. Deixe isto para restaurante paulistano ou carioca. Continue fazendo suas costelas, costelinhas, paletas, ou se for gaúcho, espinhaço e chuleta, vulgo bisteca para os nortistas. É bom lembrar que em matéria de churrasco o Norte começa na divisa entre o Rio Grande e Santa Catarina. Não há separatismo político nisto, somente carnal, ou carnívoro. Como já se viu, graças aos exemplos acadêmicos, o doutorado exige uma combinação de paciência e versatilidade. Além disto, o doutorado é pessoal, exige originalidade. É aqui que o vivente começa a descobrir o seu próprio estilo.

Como o carneiro exige tempo, o churrasqueiro precisa florear o churrasco com mais conversa. E isto depende da habilidade de cada um. Uma picanha pode ser grelhada em silêncio. Uma carne de ovelha jamais. Para tanto o churrasqueiro precisa escolher sua companhia. De preferência alguém que também goste de uma prosa, mas não demais. Muita conversa num churrasco é como fogo muito alto: erra o ponto. Por isto a melhor ovelha ou carneiro é aquele feito em boa companhia, com uma conversa também a fogo lento, espaçada entre goles de cerveja, bom vinho, ou tragos de uma boa canha.

Bom, aí vem a livre-docência. Esta consiste em fazer tudo isto ao mesmo tempo, cuidando do momento de cada carne. Há uma sequência clássica, que começa no salsichão, passa pelas carnes de rês, faz uma pausa no galeto e deságua na ovelha ou carneiro. Depois, para arrematar, um derradeiro pedaço de costela, por exemplo. Entre as carnes, as saladas.

Isto é tudo? Não.

Faltou a titularidade. O livre-docente se torna titular ao fazer tudo isto ao mesmo tempo, cercado pela horda de intrusos e intrusas ao redor, conseguindo manter o ritmo, a sequência e a qualidade. Os intrusos são invariavelmente machos, e da pior espécie. Há dois tipos. O primeiro é o que fica ao lado da churrasqueira e belisca tudo o que passa. Normalmente é um parente de algum convidado, ou do dono da casa, se o convidado for o churrasqueiro. Ele se vale desta condição privilegiada, como algum baronete feudal, para se colocar nesta área estratégica e furtar, como se fora um direito de pedágio, ou de jus prima carnis, uma bicada de tudo o que passa. E ainda se põe a contar piadas sem graça e a fazer comentários os piores possíveis sobre tudo, de futebol à politica, para distrair o churrasqueiro e levá-lo ao fracasso.

O outro tipo de intruso é aquele que acha que sabe mais do que o churrasqueiro, e passa o tempo todo a dar palpite: “isto aqui vai passar demais, aquele já passou, este outro ainda não está no ponto, mas tu não vai botar aquela costela duma vez?” E assim por diante. Só matando.

As intrusas, normalmente, são mães pressurosas, sobretudo ao norte do Rio Grande, que querem proteger os seus preciosos rebentos. Colocam-se na frente do churrasqueiro, com um pãozinho aberto, muitas vezes com o miolo retirado e cheio do abominável vinagrete, dizendo “eu quero um pedacinho para meu filhote ou minha filhota”. Não adianta dizer que não há nada pronto, porque a resposta vem certeira: “mas ele ou ela está com tanta fome…” O melhor nestes casos é ter algo feito muito cedo, de preferência alguma carne magra que fique bem-passada logo, pois intrusa costuma detestar carne mal passada, para enfiar goela abaixo do rebento ou da rebenta, antes que teu saco se arrebente.

Por estas e por outras um amigo meu, quando fazia churrasco, punha em volta da churrasqueira alguma daquelas fitas de trânsito, amarelas e pretas, avisando: “quem passar daqui corre risco de vida”.

Convenhamos, assim é fácil. Embora este meu amigo retomasse as velhas tradições campeiras das correrias militares que tornaram o churrasco tão popular, evocando os tempos em que um gesto de mais ou de menos na pampa desabrida terminava em duelo.

Voltaremos ao assunto. Do churrasco, quero dizer, para falar do pós-doutorado

O churrasco e o pós-doutorado

Durante o pós-doutorado em Teoria Literária que fiz no Canadá, tive o privilegio de estudar com o professor Northrop Frye, na Universidade de Toronto, uma dos mais brilhantes teóricos da literatura de todos os tempos.

Além de grande critico literário, Northrop Frye também teorizava sobre o ensino da literatura. Uma das coisas que ele comentou conosco – os jovens docentes vindos de varias partes do mundo – foi que um dos ápices da carreira de um professor era o momento em que ele se tornava capaz de fazer o que chamava de “improvisação erudita”. Este professor tornava-se capaz de, por exemplo, a partir da pergunta de um estudante, discorrer de modo pertinente sobre tema não previsto nem preparado.

Com isto em mente lembro-me sempre de um curso de Sociologia da literatura que fiz, ainda na pós-graduação na USP, com o professor Rui Coelho. Até hoje não sei muito bem sobre o que era o curso, especificamente, mas recordo maravilhado as excepcionais aulas do prof. Rui. A partir de qualquer pergunta ou comentário, ele revelava sua fantástica erudição em tudo, sobretudo em matéria de romances policiais. Acho que, para além de minhas leituras precoces de Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple, Nero Wolfe e uma penca de detetives, vem daí minha imorredoura paixão pelo gênero.

Dá para dizer o mesmo sobre o churrasco e seus derivados, sobretudo estes últimos. Poucas coisas se comparam à delícia do salsichão de ontem no café da manhã de hoje, por exemplo.

Alguns derivados podem ocorrer durante o próprio churrasco. Por exemplo, a carne de porco ou a chuleta de rês ou de carneiro. O porco exige muito cuidado, pois as costelinhas têm pouca carne e o filé pode ficar duro. No caso da costelinha o melhor é manter uma boa distância da brasa, com o osso para baixo. No caso do filé uma boa alternativa é cobri-lo com uma crosta de farinha de mandioca, com o sal por cima, que se bate ao final, fazendo-a cair. Já as chuletas ou bistecas para os nortistas exigem uma trempe, ou grelha, mesmo que improvisada entre dois espetos, pois não há como pôr osso para baixo.

No pós-churrasco, um dos temas mais deliciosos do pós-doutorado é o das variações do arroz de carreteiro.

Este prato é herdeiro das longas viagens levando tropas de boi para lá e para cá, quando os boiadeiros se perdiam (modo de dizer) nas trilhas do pampa, sem mulheres para cozinhar. Na carreta iam arroz, charque, e o indispensável: o sal, azeite de oliva ou comum (chamado de “óleo” no Norte do Brasil, além da fronteira com Santa Catarina), a panela de ferro, a colher de pau e demais apetrechos. O charque tinha de ser deixado n’água para dessalgar, antes de picá-lo para fazer o arroz.

O churrasco de um pedaço de carne grelhado na trempe (grelha) era um prato guerreiro, passível de ser feito em tempos de guerra e correrias. O arroz de carreteiro já era um prato mais pacífico, exigindo tempo para ser feito, um acampamento ou até mesmo um galpão de estância.

Uma das delícias do arroz de carreteiro é fazê-lo com as sobras do churrasco de ontem ou anteontem, substituindo o charque pelos pedaços de picanha, costela ou outra carne que tenha sobrado. Uma variante saborosa e simples é o chamado “arroz de puta”. Este consiste em fazer o carreteiro com linguiça ou salsichão picado, ao invés de carne de rês. Por que “de puta”? Porque tradicionalmente esta receita era mais barata do que a feita com carnes de sobras ou charque de primeira, costumando ser servida, por isto, nos puteiros de outrora.

Uma variação semântica curiosa é a de que o arroz de carreteiro é chamado de “Maria Isabel” no Mato Grosso. Segundo as historias contadas deve-se o fato a que durante muito tempo caminhoneiro de longa distância era quase sinônimo de gaúcho de São Marcos. E que nesta região havia uma pensão de duas irmãs, Maria e Isabel. Elas serviam o arroz de carreteiro aos caminhoneiros e tiveram a gloria extrema de dar o nome a este prato. Aliás, esta é uma das maiores glorias da vida: ceder o nome para batizar um prato de cozinha, como o “Filé a Osvaldo Aranha” no Rio de Janeiro (Bife com fritas, farofa e ovo). É gloria maior do que ter dado o nome à gilete, à lata de lixo em francês (Monsieur Poubelle) ou a algum acidente ou bairro geográfico, como o da Tristeza, em Porto Alegre, diz-se que descendente do apelido e nome de família de um morador daquelas terras.

Tome-se o pedaço escolhido para fazer o arroz de carreteiro, seja charque, linguiça, salsichão, costela, picanha, maminha (nunca use porco nem frango, porque secam demais). Pique-se o pedaço em pedacinhos pequenos. Piquem-se cebola, alho e tomates (em caso de necessidade extrema pode usar purê de tomate). Ponham estes, naquela ordem, para dourar, no azeite de oliva, em fogo lento. Quando estiverem dourados a cebola e o alho, e o tomate refogado, acrescentem-se os pedaços da carne com um pouco de vinho tinto, e deixe-se refogar por algum tempo. Quando o conjunto tiver reduzido um pouco (não demais), acrescente-se o arroz e mexa-se. Espere um pouco.

Daí acrescente a água fervente, na proporção de três para um, isto é, para cada volume daquela mistura, três volumes de água. Prove o caldo para ver se o sal está no ponto. Se não estiver, acrescente um pouco, mas não demais, pensando na futura hipertensão, etc. Tampe a panela (que deve ser de ferro, é claro) e deixe cozinhar. Isto deve durar de quinze a vinte minutos. Tome o cuidado de deixar o arroz molhado, jamais seco, ao tirar a panela do fogo. O melhor, se a companhia permitir, é colocar a panela na mesa, ou então dizer para as pessoas se servirem diretamente no fogão (a gás, é claro, ou de lenha, jamais elétrico). Variantes possíveis: servir junto um tanto de salsa picada, ou também de ovo duro picado. Há quem goste de juntar milho debulhado, ou comer da espiga, à parte. Acompanhe com uma salada rica, queijo com goiabada na sobremesa, e o prato estará feito.

Recomendação: durante o preparo, é de lei tomar um trago de boa canha para acompanhar. Pode fazer também um “limãozinho” (espremidinha no Norte), ou seja, cachaça com limão espremido, sem açúcar, no máximo uma pedrinha de gelo no verão. Depois, durante a refeição, um vinho tinto, algo encorpado.

E pronto, seu pós-doutorado está feito.

E as saladas?

Meu pai não comia saladas. Ou melhor comia uma única salada – a de batatas com maionese, nos dias de churrasco.

Havia atenuantes. Naquele Brasil sulino dos anos 1950, vivia-se muito mais sazonalmente, isto é, de acordo com as estações, e também com as latitudes. No auge do verão e nas profundas do inverno, por exemplo, as folhas verdes das saladas sofriam, queimavam com o calor ou com a geada. Mesmo na primavera, havia o risco das chuvas de pedra, quando não só as alfaces (era quase só o que havia) eram destruídas, como também tomateiros e os legumes, que eram poucos.

Frutas? Era igual. Bergamotas e laranjas, com os cáquis (no Rio Grande se diz assim), eram coisas de outono. As maçãs eram importadas da Argentina, e eram ruins, esfarinhadas. As locais eram muito ácidas, só serviam para fazer doce. Melancias, só no verão. Papaias eram desconhecidas. Mamões e melões eram meio amargos, precisavam de açúcar para serem comíveis. Também os abacaxis precisavam ser adoçados, porque eram ácidos demais. Mangas, só fui conhecer ao me mudar para São Paulo, ao fim dos anos 1960.

Enfim, comer era muito mais limitado.

Ao envelhecer, meu pai, depois de muita insistência por parte de minha mãe, deu de comer saladas. Traduzindo: em dias de churrasco, ele continuava a comer a salada de batatas antes do salsichão e das carnes, mas punha no prato uma – uma única! – folha de alface e uma – uma única! – rodela de tomate. E era só. Em tempo: naquelas gerações, “envelhecer” começava logo depois dos cinquenta anos. Ou era repentino. Um dia meu pai, no fim dos anos 1950, foi cortar o cabelo no barbeiro (não havia cabeleireiro unissex – bom, agora que vivo na moderníssima Berlim, corto os cabelos num barbeiro turco, só para homens, coisa que também vi às pencas em Portugal). Depois do corte, ele, que era moreno, voltou com a cabeça completamente branca. Assim, de repente, tomado pelo envelhecer.

Isto quer dizer que eu adentrei mesmo o mundo das saladas, pois em matéria de comidas meu pai era meu ídolo, quando me mudei para São Paulo e comecei a desenvolver hábitos próprios à mesa.

Namorar foi uma coisa importante para adquirir o hábito de comer salada. Porque havia uma identificação sutil entre mulher e salada. Até hoje, na verdade, considero a salada, sobretudo a verde, algo feminina.

Depois, com as filhas que foram nascendo, vieram os legumes, as sopas, e mais e mais saladas. A “vida verde” virou assunto até de política e foi tomando conta do espaço alimentar.

Hoje sou um comedor contumaz de saladas. De vez em quando como saladas de batata, quando me lembro de meu pai. Mas apenas com maioneses feitas em casa, ou artesanalmente, jamais as envidradas de supermercado.

Adoro várias, de tomate com cebola, tomate e palmito, mistas, e prefiro os temperos simples, com azeite de oliva, vinagre, balsâmico ou limão e um pouco de sal. Mesmo depois de ter sido declarado hipertenso, não dispenso um salzinho na salada, com moderada falta de moderação.

Mas a quintessência da salada, para mim, é a verde pura, de alface. Não sei o porquê, mas é algo de fundo sagrado, embora de caráter pagão e profano. Acho que deriva do fato de eu considerar a salada – a alface em particular – ligada ao lado feminino da vida. Talvez por aquela insistência de minha mãe para que meu pai comesse saladas.

Também há o respeito pela coisa viva. Um tomate é uma fruta, bem como, de certo modo, um pepino, ou um sabugo de milho. Mas um pé de alface é algo inteiro, é um ser total, totalizado e totalizante.

E ninguém venha me dizer que plantas, vegetais, “não sentem nada”. Uma ova. Sentem sim, e como! As plantas falam entre si – com o ajuda do vento e das raízes, está comprovado. Ficam tristes, ou vivazes e alegres, refugiam-se em suas raízes em momentos difíceis, depois explodem de alegria ao renascer ou florescer.

Assim, ao tomar um pé de alface, tenho a consciência de que vou temperar e mastigar um ser vivo enquanto ele está inteiro e vivo. É quase um ato de canibalismo, sem ser antropofagia. A alface, assim como o sangue ou o vinho, pode ser algo inebriante. Há os que se afogam em vinho, ou mais infelizmente, em sangue, e até os que afogam os outros em sangue, nas guerras e, por exemplo, nas degolas que marcaram os meus pagos de antanho, durante as estrepolias sangrentas e sanguinárias das guerras civis ou contra os castelhanos. Eu, mais modesta e civilizadamente, me afogo em alfaces.

Tenho consciência, portanto, que ao tomar um pé de alface para transforma-lo em salada, estou penetrando um círculo sagrado, estou tomando eu mesmo um pedaço de vida para transforma-lo em parte de mim. Não estou comprando um pedaço de carne de um ser que foi abatido longe, em algum matadouro distante, esquartejado e transportado em postas gigantescas para os frigoríficos e depois partido em pequenos pedaços para os açougues da vida.

Não, sou eu mesmo que vou processar o rito da deglutição universal, transformando aquele ser vivo e inteiro, embora de raízes já decepadas, na comestível salada.

Assim me aproximo do pé de alface tomado por um sentimento solene da sacralidade do gesto, consciente de que estou tomando nas mãos uma parte viva e inteira do Mistério da Natureza, da Criação, e que vou, quase hereticamente, recria-lo em mim, como parte de minhas entranhas, de meus átomos, de meus átimos de prazer. Se a alface se afigura para mim como uma Deusa, eu me sinto diante dela com algo do Divino, do poder de alguma coisa externa fazer outra em mim, de parteja-la em mim, o que me faz, portanto, compartilhar, ainda que simbolicamente, da natureza feminina da procriação, logo eu, o macho de bigodes que adora churrascos e piadas de gaúcho.

Assim, com esta consciência nas mãos e já nos dentes, tomo da alface. É impossível comê-la inteira. É, portanto, necessário esquartejar as folhas, podando-as uma a uma do talo que deve sentir o desmembramento doloroso como um ser humano que, em ritual antigo, fosse esquartejado em vida, como o inca Tupac Amaru. Então me vem a vontade de degustar da alface em pedaços menores, pequenos, para melhor saborear o seu gosto e a sua consistência.

Mas me arrepia, me dá calafrios, fazer uso da faca para tanto. Isto me lembra a barbárie das degolas guerreiras de antanho que ensanguentavam os pampas, que ensanguentaram Canudos.

Deixo assim que meu lado feminino me tome por inteiro: como uma bacante de Eurípedes a despedaço em êxtase com as próprias mãos, e assim ela está pronta para o tempero e a degustação, quando ela se transubstancia em mim e me transmite os poderes de sua feminilidade fértil.

A cozinha americana

Apesar de minhas aventuras da infância e do meu primeiro churrasco – queimando os jornais subversivos que meu irmão trouxera para casa depois do golpe de 1964 – fiz a primeira investida sistemática no reino da cozinha nos Estados Unidos.

Chique, não?

Simplesmente aconteceu que, para minha sorte, logo depois do golpe de 1º. de abril ganhei uma bolsa de estudos do American Field Service para completar o curso colegial na sede do imperialismo que ajudara a derrubar o governo de Goulart.

E lá fui eu, no final de agosto daquele ano fatídico, para a cidade de Burlington, Vermont, onde me esperava, além da família que me acolheria, a High School local.

Foi uma viagem cheia de peripécias, muitas delas a serem contadas em outro contexto. Aqui, nesta série, reservei a narrativa de como rompemos, de comum acordo, eu e a cozinha, nossa virgindade mútua.

Não me tornei um cozinheiro, nem nato nem adotado. Isto veio depois. Mas pela primeira vez na vida vi-me num lar sem a instituição tão brasileira das empregadas domésticas. Compartilhando a casa, além de com os pais americanos, com dois de seus quatro filhos, que ainda moravam com eles, compartilhei também a execução dos serviços domésticos.

Estes incluíam coisas absolutamente novas para mim, como a tarefa de limpar a neve da entrada durante o inverno. E Vermont tem um clima canadense, destes em que a neve cai e fica no chão durante meses a fio, sem derreter. Outra novidade: meu pai americano tinha um carro (meu pai brasileiro comprou seu primeiro carro, uma Rural Willys usada, ainda importada, enquanto eu estava em Vermont). E cabia a nós, os jovens, lavá-lo, verão e inverno, outono e primavera. Lavar um carro com uma temperatura de dois graus acima de zero não é moleza. Quando a temperatura descia a vários graus abaixo de zero (meu recorde na ocasião, foi 27 graus negativos, superado dezesseis anos depois pelos menos 40 que suportei no Canadá) era impossível lavar o carro que, então, tinha de ser levado a uma garagem profissional.

Mas havia outras tarefas mais prosaicas, embora igualmente fascinantes pelas novidades. Embora eles já existissem no Brasil, pela primeira vez tive um aspirador de pó nas mãos. Idem, pela primeira vez manipulei uma máquina de lavar roupa, estendendo-a depois. Idem, um cortador de grama. Outros objetos mais prosaicos passaram pela primeira vez por minhas mãos, como espanadores e vassouras. Para mim tudo isto pertencia ao mundo feminino, não ao meu.

E fiz minha estreia, de fato, na cozinha. Pela porta dos fundos. Assim como o marinheiro de primeira viagem entra no navio como grumete, a mim cabia, com meus irmãos americanos, pôr e tirar a mesa, e lavar e secar a louça, pois não havia máquina de lavar louça, coisa então muito chique, reservada para os super-ricos.

Estas tarefas – sobretudo, a de lavar a louça – me levaram ao encontro de um “admirável mundo novo”. No lugar de onde eu vinha – Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1964 – já havia algumas “modernidades”. Já me referi ao fogão a gás, por exemplo. Também já havia detergentes, sapóleos e saponáceos, e o óleo de milho e o azeite (no Rio Grande do Sul ainda se diz, respectivamente, “azeite” e “azeite de oliva” – e óleo de soja, de girassol, etc. viria depois) já estavam começando a substituir a banha de porco ou a gordura de coco nas frituras. Mas o protagonista da limpeza na cozinha de uma família de mediana classe média como a minha continuava a ser o sabão de pedra, com a palha de aço concorrendo ao Oscar de artista coadjuvante, pois o Bombril era ainda uma novidade e a esponja algo recém usado apenas no banheiro, para lavar o corpo. Ainda era comum ver as mulheres esfregando as panelas nos fundos de quintal com pó de tijolo ou areia para retirar a gordura ou a tisna das panelas de ferro antigas (ai, que saudades!), pois as de alumínio ou aço inoxidável eram inovações caras – bem como a panela de pressão.

Estas novidades eram ainda manuseadas por vezes com alto risco. Um primo meu, bem mais velho e abonado, foi dos primeiros na família ampliada a ter um fogão a gás. Um belo dia ele ligou o gás do forno e se deu conta de que esquecera os fósforos na sala. Foi busca-los e, chegando perto do fogão, acendeu um deles. Felizmente a porta do forno estava fechada, porque na explosão que se seguiu a referida porta e ele, que tinha quase dois metros de altura e pesava uns cem quilos, foram jogados pela outra porta, a da cozinha, que estava aberta, no chão da sala. Felizmente a própria explosão extinguiu a chama que se seguiria e ele, ainda tonto, mas com apenas algumas escoriações e queimaduras leves, teve a presença de espírito de correr para fechar o gás e abrir todas as janelas e portas da cozinha e da casa.

Assim, ao adentrar a cozinha norte-americana, minha primeira sensação foi de maravilhamento diante de tanta novidade. Para começar o fogão era elétrico (coisa que hoje abomino). Acima dele havia uma engenhoca chamada de exaustor, que eu nunca vira na vida, nem na casa de meus padrinhos ricos, irmão e cunhada de minha mãe. As panelas tinham um fundo exterior cor de bronze. Era só passar nelas uma pasta que até hoje não sei o que era, e pronto!, já brilhavam de limpeza. No seu fundo nada grudava (ainda não eram de tefal).

Eu conhecera uma panela de ferro que fora de meu avô materno, que ele trouxera da Alemanha ou da Bélgica. Ou seria de sua mulher, minha avó, que vivera na Argentina, país então bem mais novidadeiro em tecnologias do que o atrasado Brasil? Ou ainda de minha avó paterna, que viera de Rivera, no Uruguai, país – naquela época dito “a Suíça sul-americana” – também muito mais coberto por novidades europeias do que o nosso, onde o processo de substituição de importações já começara? A referida panela tinha uma cobertura de não sei o quê até hoje que impedia a grudação, mas ela já se gastara toda no fundo, que ficara igual às demais.

No fundo da pia havia um moedor – o grinder – moedor – onde a gente jogava tudo o que fosse resto em pedaços, colocava o ralo numa certa posição, parcialmente fechado, e abria a água da torneira com toda a força, e zás! Com muito barulho, é verdade, tudo se ia moedor abaixo.

Isto era o portal de algumas mudanças importantes: ao contrário de minha casa brasileira, que obedecia ao princípio de Lavoisier, “nada se perde, tudo se transforma”, a regra ali era a de não reutilizar restos. O que sobrava, seguia o rumo do implacável grinder. Até porque a cozinhança era uma tarefa de alcance apenas diário: fazia-se o número exato de bifes ou, melhor dizendo, hambúrguers. Se a peça era uma carne assada, a medida era a exata para o jantar, etc. Não havia nada daquilo de transformar o churrasco de ontem no croquete de hoje, como em minha casa porto-alegrense, coisa que, naquele tempo, passei a considerar “atrasada” (ainda não se dizia “brega”, isto veio pouco depois, com O Pasquim) diante do “avanço” de meu lar adotivo. Com toda esta parafernália inovadora, limpar a cozinha e lavar a louça era tarefa que durava no máximo meia-hora, ao contrário das horas de esfrega e lavação a que tinham de se submeter as empregadas ou donas de casa de meu país natal.

E havia também as novidades comestíveis. Se nossa mãe (como no Brasil, isto sim, meu pai americano só cozinhava em ocasiões muito especiais) tinha de sair, ela nos deixava ao alcance da mão os tv dinners, pratos feitos de alumínio onde os quitutes estavam prontos: era só retirá-los do congelador e aquecê-los no forno (ainda não havia micro-ondas, é verdade). E se o pai também saíra, a gente se dava ao luxo de comê-los exatamente diante da tevê (que ainda era preto-e-branco, a colorida era novidade mesmo lá e a sua imagem não era lá essas coisas), coisa que normalmente era interdita. Que maravilha das maravilhas! Hoje abomino esta comida, que considero em geral pior do que a de hospital ou quartel, mas para mim então elas valiam o poema de Fernando Pessoa: “E eu era feliz então? Não sei. Fui-o outrora agora!”, ou algo parecido, que estou citando de memória.

Deste mundo maravilhoso que eu descobria, ficou-me uma única peça. Trata-se de um pegador em forma de tesoura, grande, que serve tanto para virar carnes na frigideira, no churrasco ou na churrasquita, aquela coisa oblonga que a gente põe em cima do bico de gás do fogão para grelhar uma carne em apartamento, sobretudo aqui em Berlim, sem fumaça, altíssima tecnologia pampeana que maravilha os aborígenes europeus, que eu trouxe de presente para minha casa brasileira, um troféu da modernidade inovadora naquela oca primitiva que nós chamávamos de “o Sobrado”, como n’O Tempo e o Vento, do Érico, e pelo qual, hoje, morro de saudades.

À sombra das panelas em flor

O mundo do churrasco logo me conduziu ao encontro de apetrechos masculinos: espetos, trempes (grelhas), facas grandes e pontudas, carvão, sal grosso. Uma das facas de minha predileção pertenceu ao meu avô paterno, que fora caixeiro viajante. Era um instrumento completo para a vida campeira. Além da ponta e do fio, tinha no lombo oposto a este uma serra, que servia, eventualmente, para cortar ossos. Além disto tinha na lâmina, perto do cabo, um furo e uma pequena ranhura no lado oposto ao do fio, combinação que servia para dobrar e cortar arames Fico pensando se não serviria para o roubo de gado e cavalos, embora saiba que meu avô não era dado a tais coisas. No lado do fio, na mesma altura, havia uma ranhura maior, da grossura de um dedo mínimo (o minguinho da minha infância, que os dicionários teimam em chamar de mindinho). Esta ranhura servia para alisar a palha de milho usada na confecção do cigarro crioulo, o palheiro. Que mais um guasca precisava no campo, além do cavalo, do laço, do poncho, da roupa do corpo, do chapéu de aba larga, e de uma arma de fogo? Convenhamos, nada.

Porém a alma-mater da cozinha era e é a panela – nas suas variegadas formas. Já minha aproximação com a panela foi mais matizada, lenta, gradual e insegura. Como aqueles namoros do bom tempo, em que era necessário ficar um bom tempo de mãos dadas com a moça antes de beijá-la. Bom, isto quando muitas casas ainda tinham portão na frente do jardim, que ficava aberto, ao invés da parafernália de câmeras, interfones muros e arames dentados. E também não havia guaritas e guardas financiados pelos moradores do quarteirão. O policiamento era feito pelos guardas noturnos e seus apitos longos durante as noites e, de dia, pelas duplas de brigadianos (os PMs do Rio Grande do Sul), chamadas de Pedro e Paulo (no Rio, o nome era Cosme e Damião; em São Paulo não sei como era). Patrulhavam as ruas a pé, não entrincheirados em viaturas, conheciam os moradores e as crianças que, aliás, brincavam na rua – na rua! – e até tarde da noite, na primavera e no verão. O tempora, o mores saudosos!

Além de olhá-las à distância, naquele reino que pertencia às mulheres, sobretudo as negras, a cozinha, minha primeira aproximação com as panelas foi literária. Lembro-me vagamente de “Dom Ratão” que, de muito curioso, “caiu na panela de feijão”, estragando o casamento de “Dona Baratinha, que tinha dinheiro na caixinha”. Depois veio o caldeirão da Bruxa da Branca de Neve, que assisti no Cine Marabá, que hoje virou uma garagem ou estacionamento para carros (ainda bem que não foi bingo nem igreja). Outros caldeirões apareceram no cinema, mas este foi o que me ficou gravado na memória, junto com o medão que eu sentia. Ah sim, me impressionou também ver a Branca de Neve lavando as panelas imundas dos anõezinhos, prova para mim, do alto dos meus seis anos de idade, de que o reino das panelas pertencia mesmo às mulheres: até princesa punha a mão na massa, quer dizer, no esfregão, na panela e no sabão.

Mas o prestígio mesmo ficou com as panelas da Tia Nastácia, do Sítio do Picapau Amarelo, do Monteiro Lobato, que li de cabo a rabo pelo menos três vezes, a primeira delas com oito anos de idade. Foi num dia em que eu fiquei muito impressionado porque assisti um filme de ficção científica (o primeiro que vi), em que um monstro marciano com forma de gente, mas meio vegetal, assombrava uma estação de pesquisadores em algum dos polos, e tinha de ser exterminado com descargas elétricas, que o consumiam em chamas e uma fumaceira enorme. À noite, eu não conseguia dormir, e minha mãe me deu as Reinações de Narizinho para ler. Não só acabei dormindo muito bem naquela noite, como não parei mais até chegar ao fim d’Os doze trabalhos de Hércules, o último livro da coleção.

Também deve ter havido outras panelas literárias na minha vida lítero-infantil, mas as indeléveis foram as da cozinheira da Dona Benta. Foi também um dos primeiros lampejos de minha consciência social, pois me dei conta de que, se as panelas e a cozinha eram o reino da negra Tia Nastácia, o nome do mais famoso livro brasileiro de receitas é Dona Benta: comer bem.

De todo modo, houve uma aproximação entre eu e a panela: para fazer salada de batatas para o churrasco era necessário cozinhá-las primeiro, por exemplo. Também aprendi a requentar arrozes e feijões. Mas a consagração mesmo veio através, mais uma vez, do cinema.

Já mais velho e morando em São Paulo, onde tivera alguns namoricos com panelas variadas, certo dia de 1972 fui assistir O poderoso Chefão, do Coppola. Adorei o filme, adoração que permanece até hoje. Dias depois, fui almoçar na casa de um amigo. Ele preparou algo simples: um espaguete com molho de tomate e linguiça (naquele tempo este u tinha trema) e ainda regado com um copo de vinho dentro (e vários por dentro de nós). E ele me disse que tinha aprendido esta receita (que considero o jardim da infância, hoje dito creche, da cozinha) no filme, no momento em que os Corleone e seus amigos estão confinados numa casa à espera do telefonema que indicará o lugar em que o Mike fará o que fará. Um dos amigos (deveria dizer capangas, mas apesar de tudo os Corleone são os mocinhos do filme e capanga é coisa de bandidos, que são os outros, o Solozzo, o policial corrupto, os demais mafiosos, etc.), retomando, um dos amigos ensina o caçula da família a preparar um prato destes, com o vinho de um garrafão, “caso um dia ele precise fazer o mesmo”.

Fiquei maravilhado. Eu vira o filme, mas não prestara atenção na receita. Fiquei tão impressionado, que fui ver o filme de novo, só para conferir a receita. E me apressei a reproduzi-la depois. Acho que foi a primeira vez que segui uma receita ao pé da letra, pelo menos.

E também foi a primeira vez em que me convenci do prestígio das panelas. A partir daí entre eu e elas foi um casamento definitivo, até que a morte nos separe. Casamento sim, mas poligâmico, pois, como convém, me amasiei com um verdadeiro harém de múltiplas panelas.

As hostes inimigas e a batalha decisiva de uma guerra sem fim…

Conforme o tempo passou e as coisas mudaram ou não, as paisagens se tornaram outras. Deixei Porto Alegre rumo ao exílio em São Paulo, entrei pela USP a dentro como estudante e permaneci como professor (idem, ibidem), casei, fui preso, fui solto (idem, ibidem), mudei de casa, e um belo dia nasceu uma filha, a minha primogênita, Renata. (Depois viriam Maria e Tânia).

Neste percurso, minha familiaridade com o reino da cozinha foi aumentando. Fui aprendendo a fazer sopas – de começo grande fracasso, porque na época eu achava que fazer sopa era ferver tudo o que eu encontrasse pela frente. Massas: sucessos relativos, aprendi a fazer molhos vermelhos e bolonhesas razoáveis. E carnes: sucesso absoluto, seguindo as tradições gaudérias que trouxera do pampa.

Embora meu primeiro churrasco em São Paulo fosse uma coisa que me deixou perplexo. Uma explicação prévia: naquele tempo, o Brasil era ainda muito mais regionalizado do que antes. Em São Paulo havia apenas uma churrascaria (que eu me lembre) digna do nome, perto do aeroporto de Congonhas, que, inclusive, servia cervejas importadas do Rio Grande do Sul: o Espeto de Ouro. Depois abriram outra na entrada da Cidade Universitária, a finada Tropeiro (hoje é uma oficina ou algo assim, felizmente não é bingo nem Igreja Evangélica).

Mas o tal de churrasco foi feito num sítio em Cotia, para meus colegas de trabalho na escola onde eu obtivera um emprego como professor de inglês, o também finado Ginásio Pluricurricular Experimental – Gepe – II, que foi assassinado pelos governos da Ditadura. Como eu era gaúcho, eles fizeram questão que eu assasse o churrasco. Bem, aí me deparei com a carne: um monte de bifes cortados bem finos. Avistei a dona do sítio lavando os bifes, “para tirar o sangue”. Cenas de um crime de morte me passaram pela cabeça, mas deixei pra lá.

Me puseram diante de um braseiro de pouca altura, com o ideal de grelhar (queimar) aqueles bifes até um estado próximo da sola de um sapato, que depois eram comidos (com grandes elogios) num sanduíche de pão francês cheio de molho vinagrete no meio, que era o gosto predominante. Conclui que em São Paulo, naquela época, tirando o Espeto de Ouro, a carne era um pretexto esturricado pra comer pão com vinagrete.

Mas fomos indo. Ainda assim, cozinhar, para mim, era algo colateral: um efeito secundário da vida conjugal. Nos vários lares que habitamos, eu e minha mulher então, a Iole, professora de Matemática na USP até hoje, contávamos com os serviços de prestimosas faxineiras ou diaristas: a Sebastiana, a Nininha, a Dalva, a Raquel, a Inês, a quem presto justa homenagem.

Tínhamos um sistema mais ou menos constante: elas faziam a base, ou seja, quando vinham, o arroz, o feijão, alguma carne destinada a um consumo mais longo. A gente se virava no cotidiano, providenciando as saladas e outras coisas eventuais ou festivas, conforme a ocasião.

O que mudou tudo foi o chegada da Renata, num tórrido fevereiro de 1973. Porque a partir dali a cozinha começou a se tornar uma exigência cotidiana, obrigatória. Éramos pais da nova geração, que queriam se encarregar do e repartir o trabalho doméstico, inclusive o cuidado da prole. Tivemos a sorte de encontrar um pediatra genial, Dr. Rubens Blasi, a quem também rendo homenagem (infelizmente já está nos hospitais eternos, talvez atendendo as almas das crianças afogadas no Mediterrâneo, tamanha era sua generosidade e paciência). E o Dr. Blasi nos iniciou no mundo do atendimento à criança, depois do período da amamentação exclusiva. Ou seja: o preparo da sopinha diária, com esmero e atenção.

Tratava-se de ferver legumes e verduras, mandioquinha, batata, xuxu, couve, etc., com um pedaço de carne para dar gosto (depois veio o fígado, que minha filha adorava chupar cru – aaarrggh!). Daí passar tudo na peneira, devolver ao caldo, acrescentar uma pitada de sal, requentar, verificar a temperatura, e servir, com um fio de azeite de oliva “para quebrar a sensação de fome”, segundo ele, para dar gosto segundo eu, que adorava que minha filha deixasse algum restinho para saboreá-lo, se a carne não fosse o sinistro fígado, com mais um traço de azeite de oliva (Mmmmm…).

Acho que fui um dos primeiros pais decididamente feministas da rive gauche do Pirajussara (o riacho que ladeia o campus da USP). Repartíamos religiosamente as obrigações caseiras, inclusive o ritual da sopinha, desde fazê-la até dar de comer à Renata.

Acontece que duas vezes por ano, em julho e dezembro, voltávamos ao sul (Iole também é de lá) para visitar as famílias. E foi num destes julhos que a primeira batalha com as Amazonas da Cozinha se apresentou.

Lembro bem: fôramos almoçar na casa de uma amiga comum. Uma casa magnífica, às margens do Rio Guaíba (quem quiser que o chame de Lago Guaíba, esse gagófato inventado pela pósmodernidade imobiliária, porque a faixa de proteção dos lagos é menor do que a dos rios). Fomos recebidos em confortável sala. Lá fora, o minuano mugia, rugia, estrugia e uivava. O Guaíba corcoveava, disposto a reaver seus domínios tomados por aterros sucessivos, a antiga Brizolândia, homenagem ao grande caudilho da Legalidade, hoje Parque Marinha do Brasil). Um frio de rachar. Dentro, o calor de uma maravilhosa lareira, coisa até então de gente rica ou abonada. Correram aperitivos, acho que o meu foi um conhaque.

Mas chegou a hora da sopinha. Pelo calendário conjugal, era a minha vez de preparar e dar a sopa. Além disto, a amiga comum era amizade mais antiga da Iole, e mais recente minha. Então me dirigi a ela, pedindo licença para ir à cozinha esquentar a dita sopa (que já fora preparada antes…), o azeite de oliva, um prato e uma colher.

Eu estava com a panelinha hermética na mão, onde repousava a sopa, quando outra mão tentou toma-la. Era a mão da amiga. Uma cozinheira providencial surgiu do nada, junto com alguma copeira, sem falar na talvez faxineira que, mais distante, acompanhava a cena, como reserva vigilante para o ataque.

– Deixe, disse sedutoramente a amiga, a … que tragédia, não me lembro o nome, mas assim presto homenagem devida a esta guerreira, a Cozinheira Desconhecida.

Rapidamente, como uma unidade de artilharia motorizada, a dita cozinheira avançou, pronta para tomar conta do botim, a sopa da discórdia. Era secundada pela copeira, tropa de ocupação, que disse estar pronta para dar a sopa para a menina. Enquanto a faxineira observava tudo de longe, disposta talvez a mobilizar aspiradores aéreos que me engolissem ou vassouras blindadas que me varressem.

De repente, eu me via face a face com uma verdadeira frente policlassista, um pacto de Moncloa avant-la-lettre, todas prontas para me roubar o troféu, a sopa que eu mesmo fizera.

Sob a capa da gentileza, adverti os olhares sibilinos, dignos das bruxas de Macbeth:

– Você não foi feito para isto. Não sabe fazer isto. Vai ser um fracasso. Você está tentando invadir o nosso território. Esqueça. Vamos defendê-lo com unhas, dentes, facas, colheres e garfos. Não se aproxime! Attention! Achtung! Verboten! You are leaving your macho sector! Renda-se! Ponha-se no seu lugar!

Precisei reunir todas as minhas forças, meus guerrilheiros da Resistência, dispersos por meu corpo e por minha mente, para dizer que eu mesmo queria fazer aquilo, e delicadamente disse que não abria mão do meu direito de pai. Com outras palavras, claro, mais polidas consegui aquilo de dizer não, não, e não! Eu mesmo faço, eu estou acostumado, eu tenho direito de esquentar a sopa da minha filha e dar ela pra ela!…

Não entreguei a panelinha da sopa, e fui rumando por conta própria em direção de onde eu supunha ser a cozinha.

Como eu ia, na verdade, em direção à toalete, a vigilante faxineira, transformada em boina azul da ONU, me orientou:

– É por ali.

E por ali eu fui, sabendo que agora, de fato, eu estava conquistando o reino que me fora interdito numa guerra que não tem fim..

E ainda perguntei, atrevido:

– Tem uma colher de pau pra mexer a sopa?

*Flávio Aguiar, jornalista e escritor, é professor aposentado de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Crônicas do mundo ao revés (Boitempo). [https://amzn.to/48UDikx]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA