Por CICERO ARAUJO*

O atual governo Lula parece estar embaraçado numa espécie de versão modificada de “síndrome de Estocolmo”

1.

Com a vitória de Donald Trump pela segunda vez, a crise da democracia norte-americana – e, por tabela, de todo o mundo democrático – dá mais uma volta no parafuso.

Teremos de aguardar os desdobramentos para compreender o real tamanho do desastre. Mas os discursos do candidato ao longo da campanha, junto com o programa elaborado por uma fundação a seu serviço, por conveniência silenciado até o dia da eleição, são indícios bastante eloquentes. Também o são as primeiras nomeações de secretários e assessores, pouco depois de confirmada sua vitória, onde está clara a intenção de “corrigir” erros da primeira gestão, pelo menos no quesito estrita fidelidade ao chefe. Difícil resistir à metáfora biomédica: em comparação a 2016, Donald Trump 2024 tornou-se uma superbactéria, para a qual os antibióticos tradicionais da democracia já não mais servirão.

Entre esses últimos, dois deles já se encontram, de partida, mutilados. Primeiro, a Suprema Corte, a principal entre as chamadas “instituições contramajoritárias”: suas inclinações hiperconservadoras, reforçadas durante o primeiro governo de Donald Trump, não foram revertidas no período posterior. Bem ao contrário, a julgar por duas de suas medidas mais controversas, feitas em pleno governo de Joe Biden (e, claro, à sua revelia): a reversão da jurisprudência de Roe vs Wade (1973), sobre a legalidade do aborto; e a incrível declaração de imunidade dos atos do presidente da república, desde que justificados como pertinentes ao exercício de sua função, o que na prática significa uma carta branca legal a futuras investidas autoritárias, que ninguém duvida virão sob Trump 2.

Segundo, o Congresso: daí se pode esperar alguma resistência da oposição envergada pelo Partido Democrata – que, porém, ao contrário de Trump 1, já não detém mais o controle majoritário de nenhuma das duas casas.

A tremenda fragilidade do partido agora na oposição, revelada no pleito, é de certa forma o espelho de uma debilidade mais ampla, do que poderíamos chamar de “oposição social”. Muita análise ainda precisará ser feita para compreender as razões do fracasso do governo de Joe Biden nas urnas. Este representou, a seu modo, uma tentativa de reverter as políticas neoliberais das décadas anteriores, inclusive as emanadas por presidentes democratas. Mas qualquer que seja o juízo que a história venha a fazer dessa tentativa, o fato é que o veredicto das urnas não lhe foi favorável.

A notar que, ainda no início de sua gestão, quando apresentou um pacote ambicioso de medidas econômicas e sociais, logo denominado “Bidenomics”, o presidente teve de enfrentar resistências não só do Partido Republicano — já dominado pelas fileiras trumpistas –, mas de seu próprio partido, obrigando-o a desidratar parte das medidas de maior fôlego no âmbito social. Isso não obstante, Joe Biden buscou reaproximar-se das antigas bases democratas fincadas nas classes trabalhadoras, como prova o apoio dado aos sindicatos e às greves industriais que pipocaram durante seu mandato.

A economia foi ativada quase ao ponto do pleno emprego, os salários cresceram; porém, a inflação, que atingiu um pico com a eclosão da guerra da Ucrânia, em 2022, tragou parte desses ganhos, mesmo tendo voltado a patamares baixos nos dois anos seguintes. Muitos analistas consideram que esse foi um fator importante no descontentamento popular com o governo.

A política interna progressista, contudo, contrastou totalmente com a política externa: nesta, o desempenho de Joe Biden pouco se diferenciou da virada nacionalista iniciada por Donald Trump, e voltada em particular contra a China. Ainda mais desencorajadora foi a preservação da política de apoio incondicional a Israel, num período de enorme agudização do conflito no Oriente Médio: o atentado terrorista do Hamas em outubro de 2023, seguido do massacre da população palestina na Faixa de Gaza. Essa orientação deve ter custado muitos votos, ou pelo menos a perda de entusiasmo, das alianças sociais costuradas, no início do mandato, pela esquerda do partido; e na certa inviabilizou as chances de atrair o eleitorado de origem árabe, em especial o concentrado em um dos chamados swing states.

Olhando os números totais, pode parecer que a vitória do republicano não foi “de lavada”: uma diferença apertada, de cerca de 1,5% do voto popular. Mas seu efeito concreto foi acachapante: ninguém esperava que a partida fosse se decidir tão rapidamente. Donald Trump venceu não só no Colégio Eleitoral, mas também, como dito, no voto popular – o que lhe empresta uma legitimidade além de qualquer dúvida. Mesmo mantendo a governadoria de diversos estados, e uma bancada minoritária, mas extensa, no Congresso, o Partido Democrata se encontra agora à deriva. E assim deverá continuar até que as feridas da derrota se cicatrizem, quiçá encontrando um novo prumo.

Esse soul searching, contudo, envolverá, provavelmente, uma dura luta interna, pois a chamada ala “neoliberal progressista” tentará, valendo-se da perplexidade geral, recuperar o terreno perdido nos últimos quatro anos – na verdade, já parcialmente recuperado na própria condução da campanha de Kamala Harris. Sinais claros nesse sentido foram dados, por exemplo, numa série de meias concessões que Kamala Harris acenou para as grandes empresas tecnológicas, bastante ressabiadas com a política antitruste que Biden buscou imprimir na reempoderada Federal Trade Comission. (Como se sabe, essa Comissão, poucos meses antes do início da corrida presidencial, havia posto a inefável Google LCC na berlinda.)

Mas os desafios e dificuldades pelas quais o Partido Democrata passa, e ainda passará, são o espelho em miniatura das dores de uma sociedade mergulhada numa profunda crise de autoconfiança e que, em busca de uma saída aparentemente mais cômoda, hesita romper de vez com uma ordem social que tantas sequelas deixou em sua população trabalhadora e, por tabela, no funcionamento do próprio regime democrático.

Donald Trump é a versão extremista e autoritária disso e, como tal, tentará, de novo, introduzir uma terapia que, mesmo na hipótese de conteúdo confuso, será aplicada com doses maciças de violência, seja como violência tout court, seja ao modo da asfixia econômica e social – ambas tendentes a debilitar, se não dissolver, qualquer tentativa de oposição que esteja além do quadro institucional. Já seria difícil rearticulá-la, se essa oposição social tivesse claro o rumo a tomar; mas será de fato muito mais difícil ainda, em vista do desnorteio que a derrota eleitoral tornou patente.

2.

Mutatis mutandis, não é isso que também se desenha no Brasil? Ok, Lula detém um carisma que Joe Biden jamais teve. Mas o gosto popular pela pessoa do presidente tem lá seus limites e, obviamente, guarda forte relação com o desempenho de seu governo e com o nível de polarização ideológica do eleitorado. Em seu segundo mandato, o governo Lula chegou a gozar de mais de 80% de aprovação popular (83% de ótimo e bom pelo DataFolha em dezembro de 2010); hoje as pesquisas apontam um teto pouco superior a 30% (35% de ótimo e bom pelo DataFolha em dezembro de 2024).

Os dois mandatos anteriores manejaram um “presidencialismo de coalização” em pleno funcionamento, o que dava ao chefe do Poder Executivo controle quase inconteste sobre uma maioria qualificada do Congresso Nacional. Lula 3, em contraste, mal consegue se mover num regime político cujas regras escritas e não-escritas estão se alterando rapidamente: o mínimo que se pode dizer a respeito é que o presidente tem agora um Congresso mais assertivo e insubordinado, empunhando uma pauta abertamente divergente daquela que Lula apresentou como candidato. Na prática, isso significa que o presidente da República está numa corda-bamba quase contínua.

O efeito mais drástico e visível dessa situação é a perda relativa do controle que o chefe do Executivo exercia sobre o orçamento público. Em tese, este controle é garantido pela própria Constituição Federal, que em seu artigo 165 diz que a iniciativa de propor, anualmente, a lei orçamentária, é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo.

Contudo, a partir do mandato presidencial de Jair Bolsonaro, os congressistas encontraram meios de subvertê-la parcialmente, através do instrumento das emendas parlamentares. Se excluirmos as partes do orçamento já vinculadas pela Constituição (saúde, educação, previdência), veremos que a porcentagem do valor restante agora amarrada às emendas não é nada desprezível, o que dá uma medida do deslocamento que se fez para fora do antigo equilíbrio constitucional. Em realidade, o problema da perda do controle do orçamento só não estourou desde o início do atual mandato porque, ainda no final de 2022, Lula conseguiu negociar a “PEC da Transição”, que elevou o teto de gastos do governo.

Mas este é apenas um dos braços da “pinça” que pressiona e paralisa o terceiro mandato petista. O outro, e na verdade o mais insidioso e implacável, provém de fora dos marcos estritamente institucionais: os “capitães” do mercado financeiro. Em virtude de seu modus operandi, este representa um plebiscito diário contra ou a favor de um governo, devidamente repercutido nos grandes meios de comunicação. É claro que em Lula 1 e 2 sua influência já era forte e ostensiva; contudo, depois de um início um tanto turbulento, governo e mercado acabaram encontrando um ponto de acomodação mútua. Mas em Lula 3 seus agentes resolveram, desde o início, colocar em marcha uma disposição que, sem exagero, poderia ser descrita como “um estado de rebelião permanente”. Em outras palavras, um estado avesso à busca de uma acomodação.

Se quisermos ter uma ideia do que ele significa, basta acompanhar o andamento da pauta que se impôs no início do mandato, e que desde então nunca mais saiu das páginas econômicas (quando não das manchetes) dos principais órgãos de imprensa: o famigerado “corte de gastos” do orçamento. Assim se deu, não obstante a postura flexível e negociadora do governo que, através de seu ministro da Fazenda, resolveu aceitar discuti-la, não para a acolher in totum, pois isso levaria a uma abdicação completa de seu poder de influenciar os rumos da economia, mas justamente como um sinal de disponibilidade para encontrar um meio termo.

Pois bem: apesar, como dizíamos, de todas as tentativas do ministro Fernando Haddad nessa direção – a registrar que o seu “arcabouço fiscal” foi desenhado exatamente para esse propósito – e já adentrados na última metade do mandato, o fato de se continuar batendo na mesmíssima tecla, sem a menor alteração, é uma confirmação clara de que os protagonistas do mercado financeiro resolveram dobrar a aposta, não aceitando nessa quadra nada menos do que a rendição incondicional.

Por que isso se dá agora? Que nos seja permitida uma breve digressão.

A expressão “mercado financeiro” diz pouco sobre o que de fato essa agência representa hoje, em termos de poder social. Não há dúvida que, ao longo da história moderna, esse poder sempre esteve por aí, desde os primórdios da construção dos Estados nacionais ditos “soberanos”, e com quem estabeleceu uma relação de crescente interdependência. Contudo, jamais com tanta visibilidade e, principalmente, jamais com tanta capacidade de exercer pressão efetiva sobre os governos, como a que veio a alcançar em nossos dias.

Mas longe de ser o resultado de um crescimento espontâneo, esse patamar de influência inusitado se fez em virtude de um impulso originado dos países capitalistas mais ricos, sob a liderança dos Estados Unidos. Estes, na tentativa de resolver suas próprias tensões internas, acumuladas ao longo dos anos 1970, resolveram promover a liberação do poder financeiro neles parcialmente represado.

Por “liberação” entenda-se a capacidade de os ativos financeiros circularem livremente nessa “terra de ninguém” que é o espaço interestatal e que, graças a um acordo tácito entre os governos em quase todo o planeta, logrou a permissão de entrar e sair das fronteiras nacionais mais ou menos quando seus detentores bem entendessem, com a mínima ou virtualmente nenhuma limitação. Com o tempo, e já muito potencializado pela incorporação de avanços tecnológicos que alavancaram sua expansão, ao modo de uma grande rede global que coloca seus pontos mais distantes em contato instantâneo, uma “Nuvem” eletrônica carregando imensas quantidades de capitais líquidos passou a percorrer diariamente o espaço planetário, em busca dos melhores retornos para suas aplicações, e nos prazos mais curtos possíveis.

Munida de diversos instrumentos de alarme espalhados em todos os países, atentos ao menor sintoma de ameaça local à maximização de seus lucros, eis que essa Nuvem encontrou uma maneira extremamente eficaz de exercer pressão contínua sobre todo e qualquer poder social concorrente. A começar pelos mesmos atores que “lá atrás” haviam promovido sua instauração, isto é, os governos dos Estados nacionais. Essa a natureza do plebiscito diário a que nos referimos acima.

Enfim, de que estamos falando? Falamos simplesmente do cerne, do núcleo mesmo da ordem neoliberal. Esta, em crise a partir do crash financeiro de 2008, desde aí arrasta como pode sua perpetuação. Crise, diga-se de passagem, iniciada não devido a um fator externo que tenha atrapalhado seu funcionamento normal, mas por conta de sua própria liberdade ilimitada e de sua natureza emaranhada. De modo que aquilo que faz a Nuvem atuar em uníssono em seu próprio benefício, dessa vez levou-a a enredar-se por inteira numa mesma trama autodestrutiva, uma espécie de “buraco negro” financeiro que ameaçou sugá-la de ponta a ponta para dentro de uma única e, potencialmente inescapável, fratura.

Ameaça que só não se confirmou, como se sabe, em virtude da intervenção cirúrgica, bem na hora H, dos Estados nacionais, os quais, em maior ou menor magnitude, dependendo de seu poder de fogo, resolveram converter em dívida pública o imenso, multitrilionário default do circuito financeiro global. Operação, essa, que deixou uma enorme mancha negativa e indelével na legitimidade da ordem neoliberal, mas que ao mesmo tempo revelou todo o poder de chantagem do monstrengo que ela mesma engendrou ao longo de sua plena vigência: “ou nós, ou o dilúvio”.

Restam poucas dúvidas de que o Grande Resgate salvou o mundo de uma catástrofe econômica de consequências imprevisíveis. Contudo, ao zerar a Nuvem de seus encargos e transferi-los para outro lugar, e ao restabelecer como num passe de mágica quase a mesma liberdade de circulação anterior – exceto por alguns poucos obstáculos, criados de improviso e logo deixados para trás –, a iniciativa possibilitou no mesmo compasso a sobrevida da ordem que ainda nos domina.

Pior: desde então, outras tantas operações de salvamento têm sido feitas e até rotinizadas, através de mecanismos de injeção de dinheiro digital emitido pelos bancos centrais mais poderosos. Pode parecer incrível o que vamos dizer agora, mas é provavelmente maquiando parte desse dinheiro de origem estatal, na forma de fundos financeiros privados, que os que acionam os botões da Nuvem compram e vendem diariamente, entre outros, os títulos da dívida pública emitidos… pelos Estados!

Sobrevida mórbida, como se vê, pois é ela que dá guarida à atual ascensão da extrema direita em quase todos os países democráticos. Não que os interesses de ambos os lados – da Nuvem e dessa extrema direita – sejam necessariamente convergentes. Talvez o sejam de fato apenas nos países situados nas escalas inferiores da hierarquia internacional, os quais, por seu passado, jamais poderiam aspirar àquilo que é o lema central da extrema direita no Norte global – to be great again –, simplesmente porque nunca o foram. Mas para aqueles em que essa aspiração faz algum sentido, pode-se duvidar que a convergência persista para além das atuais circunstâncias. Ou seja, paira sobre ela uma incerteza crucial logo adiante: seria possível algo como um “neoliberalismo num só país”, ao invés do neoliberalismo globalizado tal como o conhecemos até aqui?

O que seria do poder de livre circulação da Nuvem no instante em que o planeta for efetivamente tomado pela dinâmica de disputa geopolítica entre os Estados mais poderosos – que agora mesmo começam a soprar de dentro de si, embalados inclusive pelo já bem conhecido chauvinismo da extrema direita, as fumaças de uma possível erupção –, cuja marca registrada sempre foi a demarcação de territórios? Na certa aquele poder seria tolhido, mas não podemos saber de antemão até que ponto, e que novos arranjos haverão de ser inventados para suprir o vazio que a nova situação vai deixar.

Enquanto isso não acontece, cá estamos mergulhados numa quadra histórica meio intermediária e, por isso mesmo, eivada de paradoxo. Pois justamente quando veem escapar por entre os dedos sua força e legitimidade originais, os protagonistas da ordem neoliberal ainda em vigor se dão ao trabalho de extorquir o máximo possível os poderes sociais concorrentes – entre os quais, especialmente, aqueles que os governos são capazes de representar e aglutinar. E o fazem com muito maior desinibição sobre os Estados nacionais de segunda linha, exatamente porque é menos provável que deles surja uma reação contrária à altura.

A própria extrema direita nesses países tende a dar de barato essa impotência, preferindo a mais deslavada subserviência em vez do oposto, tornando plausível uma aliança tácita com os capitães do mercado financeiro. Eis então o provável motivo do enorme aumento de pressão que esses últimos exercem agora sobre o mandato de Lula 3: querem extorquir até o limite do colapso as receitas estatais, sabendo que terão o respaldo de uma extrema direita em plena ascensão e capaz de ecoar suas vozes não só junto às classes do dinheiro, mas também nas classes populares.

Quanto aos governos dos Estados de primeira linha, a situação é bem mais diversa. Em particular no Estado mais rico e poderoso do planeta, sob o governo Trump 2, podemos estar certos de um acirramento autoritário sem precedentes, mas, em relação ao que se discute aqui, os dados foram lançados ao ar em muitas direções, e assim continuarão até segunda ordem.

3.

Feita a digressão, voltamos ao ponto em que estávamos: o governo Lula 3. Havíamos falado de um dos braços da pinça que o pressiona e paralisa – um Congresso Nacional assertivo e sem arreios – e talvez agora tenha ficado um pouco mais claro a natureza e o específico contexto de atuação do outro braço (a Nuvem) nessa quadra histórica. Cada qual a seu modo, ambos apertam o governo naquilo que é a maior expressão de seu poder de manobra: o orçamento público.

O modo que é peculiar ao Congresso é público e notório. O da Nuvem é sem dúvida bem mais vociferante, mas seus pontos de pressão bem menos visíveis, uma vez que os holofotes quase invariavelmente se voltam para aquilo que se costumou chamar de “gasto primário” do governo: o jeito capcioso que se encontrou para separar o gasto destinado ao pagamento do serviço da dívida pública de todo o resto. O destino desse resto, ou seja, o “gasto primário”, e apenas esse, é o que se discute quando se trata de assuntar o tão decantado “corte de gastos” do orçamento federal.

Ocorre que esse resto é indiretamente pressionado pelo gasto destinado ao serviço da dívida. Segundo cálculos do próprio Banco Central, o recente (dezembro de 2024) aumento de 1% da taxa Selic deverá fazer a dívida pública crescer em cerca de 50 bilhões de reais ao longo de um ano. Poucos dias antes dessa decisão, e depois de difíceis negociações dentro do governo, o Ministério da Fazenda havia anunciado um “esforço fiscal” (cortes) de 70 bilhões de reais, junto com uma medida de isenção do imposto de renda para os brasileiros que ganham até 5 mil reais – pouco mais de três salários mínimos em valores atuais.

Ora, não é difícil concluir que boa parte desse esforço simplesmente evaporou, tão logo a elevação da taxa de juros foi decidida. Pois o aumento da despesa financeira acaba, de um jeito ou de outro, contribuindo para o desequilíbrio global das contas públicas, mesmo que isso não fique registrado no conceito de gasto primário. Como a Nuvem interpreta esse desequilíbrio como uma elevação do risco de continuar emprestando dinheiro ao governo, a pressão da pinça é uma espécie de aviso prévio de encurralamento: ou se corta os gastos ou então os juros terão de ser, outra vez, aumentados.

O caráter recorrente desse jogo não é propriamente uma novidade. Porém, agora, e em virtude da hipótese que já adiantamos, a pressão é feita em intervalos bem mais curtos, com muito maior minúcia e muito menor margem de tolerância – enfim, com uma intensidade sem precedentes.

Depois do entronamento de Lula 3, passou-se a alegar aos quatro ventos que assim teria de ser porque governos à esquerda tendem a ser mais frouxos em matéria de controle de gastos. Seria, portanto, uma simples resposta dos “espíritos animais”, como diria Keynes, a suas expectativas futuras, aliada ao desejo de faturar o máximo possível no curto prazo, via elevação antecipada dos juros indexados à dívida pública.

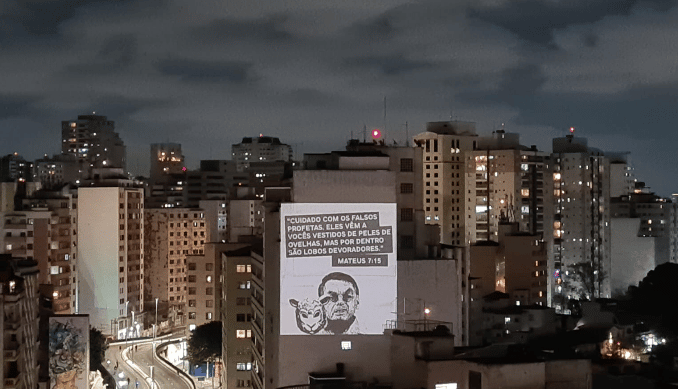

Mas depois que os mesmos órgãos de imprensa que veiculam seus interesses divulgaram uma pesquisa entre os operadores do equivalente verde-amarelo de Wall Street (autodenominada “Faria Lima”), apontando que sua esmagadora maioria, num hipotético cenário eleitoral, preferiria Jair Bolsonaro a Lula e até mesmo a Fernando Haddad; e depois que soubemos, também pelos mesmos órgãos, que a notícia de nova internação hospitalar de Lula se viu acompanhada, no mesmo dia, de um súbito entusiasmo da Bolsa de Valores de São Paulo, com direito a reversão momentânea da cotação do câmbio e do negócio acionário; depois disso tudo, dizíamos, é difícil evitar o pensamento de que já não se trata mais de “espíritos animais” em previsível, embora desvairada, busca de lucros, mas de uma disposição muito mais sinistra e consciente de dar cabo a um governo. Em outras palavras, a Nuvem resolveu, por estas bandas, assumir a mais grotesca e descarada forma de viés ideológico.

4.

Enfim, que implicações se podem extrair da presente análise? A primeira delas é um tanto óbvia, mas não custa nada explicitar. Lula 3 corre sério risco de descarrilhamento, se não desde já, na certa em futuro muito próximo, porque não consegue sair da cilada em que se meteu. Tal como nos mandatos anteriores, o presidente petista tentou encontrar – mas desta vez, definitivamente, sem sucesso – uma disposição acomodatícia das duas agências aqui examinadas. O encontro dessa disposição teria permitido ao governo, vencidos os efeitos da “PEC da Transição”, algum controle sobre o orçamento público. “Algum controle”, isto é, o mínimo necessário para cumprir a promessa central do mandato, qual seja, “colocar o pobre no orçamento”.

Parece pouco, mas na verdade é quase tudo. Por isso, retire-se esse singelo calço de sua legitimidade, e teremos o sério risco de descarrilhamento acima mencionado. Desnecessário dizer o que restará da perspectiva de um Lula 4 ou qualquer outro que venha servir de substituto para o bloco governista, em caso de queda acentuada de popularidade do atual mandatário: o fato é que não apareceu até aqui, e muito provavelmente não aparecerá até 2026, um substituto para Lula. Ou o mandato em curso funciona, com Lula e tudo o mais, ou fim de jogo.

Fim de jogo mesmo? A pergunta remete à segunda implicação da análise, esta sim difícil até mesmo de esboçar. Chegados à segunda metade do tempo regulamentar, já não é possível argumentar que Lula 3 está de fato funcionando, apesar de tudo o que foi dito até aqui? Por que não, se a economia finalmente deslanchou, impulsionando até mesmo o setor industrial, com desemprego baixando a níveis que não se viam há uma década? E, contudo, em espantosa semelhança com o ocorrido ao longo de toda a gestão de Joe Biden, o povo, não se sabe se em virtude de uma inflação persistente, mas que os índices oficiais apenas registram tepidamente, ou por qualquer outro motivo sempre cercado de controvérsias, segue refratário e mal-humorado.

Seja o que for, pouco adiantará ao governo continuar gastando enorme porção de seu tempo, cada vez mais escasso, e de suas energias para negociar com quem já deu todos os sinais de que não quer negociar. Se as grandes quantidades de horas usadas em conversações a portas fechadas for um indicador, há de supor que os ministros e lideranças parlamentares encarregados pelo governo já tenham usado todo o arsenal conhecido para aliciar a maioria do Congresso, com resultados incertos – às vezes bons, mas não raro também muito ruins. Porém, pelo menos nesse terreno o governo pode fazer aquele conhecido jogo de ambiguidades que, mesmo não sendo a seu favor, também não será abertamente contra.

O problema, muitíssimo maior, está no outro terreno, em que se vê de fato prisioneiro de uma trama interminável, que só tem produzido desgastes sucessivos e crescentes. Para ficar apenas no aspecto simbólico, fixemo-nos na imagem de um Ministério da Fazenda que parece não ter realizado nada mais nos últimos dois anos do que fazer contas que pudessem agradar um pequeníssimo grupo social – digamos, aqueles “1%” que em 2012 o movimento Ocupy Wall Street logrou expor a pelo menos algum opróbio – que, monopolizando as páginas econômicas de uma imprensa servil, conseguiu se fazer interlocutor reconhecido do governo.

E assim impôs a discussão de sua pauta, mas, como vimos, sem jamais ficar satisfeito com esse óbvio ganho político. Foram e são intermináveis horas de negociações dentro e fora do governo para cortar alguns bilhões ali e outros bilhões acolá, enquanto o interlocutor apenas “assiste de camarote”, como se diz, para no final declarar, urbi et orbi, que tudo está aquém do esperado. Segue-se então uma nova rodada de tentativas e assim por diante.

Enquanto isso, o que o mesmo Ministério da Fazenda consegue dizer para “o resto”, isto é, os, digamos, “99%” da população brasileira? Muito pouca coisa. Mas sim, a recente isenção do imposto de renda para os que ganham até 5 mil reais foi um lance deveras importante. Contudo, mesmo este ficou diluído na pauta que continuava tendo como interlocutor central a banca do mercado financeiro. Tendo introduzido, meio envergonhado, um ponto de sua própria agenda – aquela que supostamente fala com o seu público – na pauta alheia, a questão foi devidamente refratada pelo interlocutor através do qual a medida foi anunciada; e com isso o resultado publicado foi, mais uma vez, “que o governo não se mostra capaz de controlar seus gastos”…

Somando tudo, o que queremos dizer é que Lula 3 parece estar embaraçado numa espécie de versão modificada de “síndrome de Estocolmo”: não é que se identifica com o algoz, mas de qualquer forma corre atrás de um parceiro impossível (a banca), que já confessou, sem a menor sombra de dúvida, que não lhe quer bem; que fará todo o possível para atrapalhar sua reeleição em 2026; e que, enfim, só aceita um acordo no qual ele mesmo “entra com o pé” e o outro “com o traseiro”.

Entrementes, aquela imensa massa de despossuídos que nele votou aguarda, cada vez mais impaciente, que o governo diga, sem qualquer inibição e sem interpostas pessoas, em que medida e como está, afinal, executando a sua pauta. Mas se de fato ela consiste, como Lula gosta de repetir, em “colocar o pobre no orçamento”, que lute, com todas as forças que puder reunir, para assegurar a parte do orçamento necessário ao cumprimento dessa promessa.

Sabemos que apenas a disposição nesse sentido não garante o resultado. Os obstáculos e as forças contrárias são imensas: como esta análise mesma tentou mostrar, Lula 3 se faz num contexto muito menos navegável do que os mandatos anteriores. Por isso, mais do que nunca é preciso economizar seu “combustível” político e gastá-lo bem onde tiver maior chance de obter vitórias no leque possível de batalhas a travar, evitando o drama paulino de dar “murro em ponta de faca”. Tudo bem, não é possível escolher todas as batalhas; mas algumas sim.

E nessas, a disposição para mostrar claramente a que veio — ou seja, empunhando sua própria pauta, sem o uso espúrio de pautas alheias —, mesmo não garantindo a vitória de antemão, é condição necessária para tal. Ainda que as vitórias mais importantes acabem não vindo, e que o projeto da reeleição não vingue, o público para o qual essa pauta está voltada pelo menos saberá por que e pelo que se lutou. O que já seria importantíssimo até no caso de uma improvável vitória tranquila. Mas ainda mais em caso de derrota: isso, se quisermos evitar que a oposição social necessária para enfrentar o que viria a seguir entre naquele marasmo e deriva que agora mesmo desnorteiam sua contraparte norte-americana.

*Cicero Araujo é professor titular de teoria política na FFLCH-USP. Autor, entre outros livros, de A forma da República: da constituição mista ao Estado (Martins Fontes).

Publicado no número 2 do volume 10 da Revista Rosa.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA