Por ALEXANDRE G. DE B. FIGUEIREDO*

O presente e o futuro da Organização das Nações Unidas diante da crise do multilateralismo

Há 75 anos, era fundada a Organização das Nações Unidas, a partir de uma coalização ampla de forças que derrotou o nazi-fascismo. No último dia 22 de setembro, o tema proposto para a Assembleia das Nações reafirmava o “compromisso coletivo com o multilateralismo”. Junto com as palavras do Secretário-Geral António Guterres em prol da cooperação internacional, esse tema é mais uma carta de intenções diante de um cenário adverso: o aniversário da ONU se dá ante o deliberado ataque norte-americano contra o multilateralismo.

Por décadas, os EUA fizeram a defesa (no plano do discurso) de uma ordem liberal e democrática. Como lembra Perry Anderson, se no oriente a Guerra Fria era definida como uma disputa entre capitalismo e comunismo, no ocidente, os EUA a apresentavam como a luta entre um “mundo livre” e o “autoritarismo”. Pelo menos até 1989, porque depois a defesa aberta dos valores do mercado veio sem a fantasia de liberdade[i]. Quem não se lembra do triunfalismo exibido por Francis Fukuyama no texto que seria o best-seller acadêmico da vitória final dos Estados Unidos e do mundo construído por eles?

Era uma visão embebida de um triunfalismo cego: o “fim da história” havia chegado com a derrota final dos oponentes do capitalismo. Os rivais do liberalismo haviam demonstrado na prática sua ineficiência e invariavelmente cederiam terreno à forma mais evoluída da consciência humana. Esse novo mundo surgido do último grande confronto ideológico seria governado por um “Estado Homogêneo Universal”. As mercadorias circulariam livremente, as pessoas buscariam a felicidade através da satisfação de suas necessidades (vistas pelo prisma do consumo, como cabe a um bom liberal) e a paz universal seria enfim uma realidade.

Os países não teriam necessidade de se armar e as relações internacionais, esvaziadas de assunto, estariam confinadas às páginas de economia e não mais às de política e estratégia. Conflitos bélicos ocorreriam sim, por mais algum tempo, mas nunca entre países da pós-história e sempre contra o que restava de “autocracias” no planeta. A democracia universal, ou seja, o capitalismo e o neoliberalismo, paulatinamente se imporiam a todos os povos do planeta, ainda que pelo uso histórico da força[ii].

Pois a História não havia morrido e o próprio Fukuyama o reconheceu alguns anos depois[iii].

Hoje, diante dessa prova de vida e das formas de superação do capitalismo, os EUA buscam enfrentá-la trazendo de volta ao palco fantasias antigas da Guerra Fria. E, dessa vez, em um irônico paradoxo, são eles que agridem as instituições do “mundo livre”. O ataque às Nações Unidas, ao regramento do comércio internacional e às organizações multilaterais vem desde Washington. Na outra ponta, Pequim se coloca como fiadora e defensora do sistema internacional.

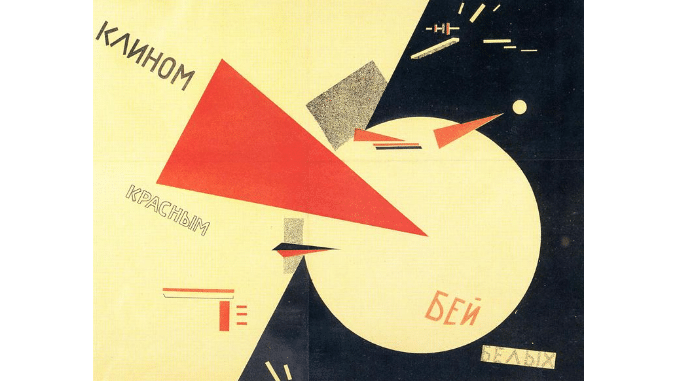

Há um curto circuito na liderança norte-americana, no qual os Estados Unidos invocam todos os fantasmas que fundamentaram seu conflito com a URSS. A encenação para o grande público tirou do armário o machartismo, o discurso de ódio, os “inimigos internos”, a figura do “inimigo vermelho”, a confrontação com o Oriente… tudo está de volta, repaginado para os novos tempos. “Sem os bárbaros, o que será de nós”, perguntava o poema de Konstantinos Kaváfis e pergunta também boa parte do eleitorado norte-americano, perdido entre as falsas promessas de Trump, o avanço da pandemia e uma candidatura democrata que não parece oferecer nada muito diferente.

Agora se fala em uma nova Guerra Fria. Claro, a expressão se ajusta ao que resta do imaginário da disputa que marcou parte do século XX. Seria desnecessário dizer que experiências históricas não são repetíveis. O que há de Guerra Fria está presente apenas na retórica agressiva norte-americana.

China e Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo. Mais que isso, de uma forma que jamais aconteceu na relação entre EUA e União Soviética, China e Estados Unidos tem suas economias fortemente entrelaçadas. Demonstração disso está no fato de a guerra comercial de Trump ter como metas não o fechamento do comércio com a China, mas a sua intensificação, fazendo com que os chineses comprem mais ainda dos norte-americanos. Evidentemente, isso só muda quando o assunto é tecnologia. E salta aos olhos de qualquer pessoa que, na retórica norte-americana, os chineses não são espiões quando compram, mas paradoxalmente são quando vendem produtos de sua sofisticada indústria 4.0.

Trump tem um papel fundamental nesse novo palco, mas nada disso deve ser atribuído somente a ele. Com Bush Jr., a guerra ao terror cumpriu a missão de rasgar a Carta das Nações e descartar a ONU como instância com alguma força cogente. O ataque conta a OMS desferido hoje vem após a porta aberta pela invasão do Iraque, ilegalmente – pois sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU – e a partir de um pretexto comprovadamente fajuto. Depois, com governos democratas, a imagem do inimigo “terrorista” levou a guerra ao Afeganistão, diretamente, além de Síria, Líbia e todo o caos implantado nos países árabes.

Agora, em meio a uma difícil campanha pela reeleição, Trump precisa de um “inimigo” mais tangível, mais aceitável às estruturas simbólicas reforçadas por décadas e décadas de todo tipo de mensagem, de textos acadêmicos a filmes de Hollywood. A China, diz o Secretário de estado Mike Pompeo, “quer dominar o mundo”[iv]. Uma linguagem pueril, mas afeita a uma era de política externa via tweets. A ONU é um gasto desnecessário e não serve aos interesses dos EUA, diz Trump, que usou como palanque a tribuna da ONU para repetir acusações contra Pequim, nunca comprovadas.

Por sua vez, Joe Biden, o oponente escolhido pelo Partido Democrata, mudou radicalmente sua posição. Até o ano passado, era um crítico da guerra comercial contra a China e dizia que Pequim não era uma ameaça aos EUA. Contudo, o artigo assinado por ele em lançamento de sua plataforma para a política externa repetiu Trump e elegeu a China como o novo inimigo. Sua proposta, no que tenta se diferenciar do atual ocupante da Casa Branca, é repactuar a OTAN exatamente para enfrentar o que, agora, considera a “verdadeira ameaça aos Estados Unidos”. Fala ainda que uma OTAN renovada seria o melhor instrumento para enfrentar o governo de Putin, na Rússia, que define como “autoritário e cleptocrático”[v]. Como sempre, os “bárbaros” são necessários.

Assim, a ONU chega aos seus 75 anos com os dois partidos que regem os EUA concordando no essencial: o multilateralismo é bom apenas quando serve aos Estados Unidos. A falta de vocação para o diálogo e a vontade de governar o sistema internacional unilateralmente e de punhos em riste é latente tanto no histriônico Donald Trump como no mais refinado Joe Biden. A vitória dos democratas nas eleições norte-americanas de dezembro representará, certamente, um avanço ante todo o projeto que Trump carrega consigo. Contudo, pouco significará na construção do um mundo pacífico que a ONU almejava quando foi fundada.

*Alexandre G. de B. Figueiredo é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM-USP).

Notas

[i] ANDERSON, Perry. “A batalha das ideias na construção de alternativas”. In: BORON, Atilio (org). Nova Hegemonia Mundial – alternativas de mudança e movimentos sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 38.

[ii] FUKUYAMA, Francis. O Fim da historia e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

[iii] FUKUYAMA, Francis. O dilema americano: democracia, poder e o legado do neoconservadorismo. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

[iv]https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/

[v]BIDEN, Joseph. “WyAmerica must lead again”. In: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/whyamerica-must-lead-again