Por ERALDO SOUZA DOS SANTOS

Comentário sobre o espetáculo “Para meu amigo branco”, de Rodrigo França e Mery Delmond

Em O olho mais azul, primeiro romance de Toni Morrison, a escritora dá forma literária a uma reflexão antes de tudo pessoal. É a indignação e revolta que sentiu quando criança face ao desejo de uma de suas amigas pretas de ter olhos azuis que leva Toni Morrison a desenvolver o caráter de Pecola Breedlove, que partilha do mesmo desejo. Para meu amigo branco, peça assinada por Rodrigo França e Mery Delmond baseada no livro homônimo de Manuel Soares, nos conta uma história semelhante.

Face ao racismo que sofre na escola, na qual é chamada por um amigo branco, Juninho Schneider, de “negra fedorenta da cor de cocô”, Zuri, menina preta de oito anos e protagonista ausente da peça, pede, como pode, socorro em um de seus trabalhos de sala de aula. Perguntada pela professora sobre o que ela deseja do mundo, ela responde que “eu desejo do mundo que eu seja branca”.

A peça, reencenada nos dias 14 e 15 de dezembro como parte da Mostra 2024 em Cena, convida a plateia à reunião escolar em que Monsueto, pai de Zuri, luta para que o racismo contra a sua filha seja reconhecido como tal. Não só os espectadores são tratados como “responsáveis” da turma da professora Magda em um colégio bilíngue de aparente renome, como quatro espectadores são convidados a acompanhar a reunião de perto, sentados (e visivelmente constrangidos) em carteiras no próprio palco.

A branquitude do espaço escolar é representada, de maneira provocadora, por um cenário completamente branco, que os livros de autores pretos, suspensos por cordas descendo do teto do teatro, não conseguem alcançar. A escolha de colocar os personagens brancos vestidos de branco e os personagens pretos vestidos de marrom, por sua vez, tem um efeito estético menos claro e deixa entrever o maniqueísmo que, para o bem e para o mal, estrutura a narrativa do espetáculo.

A iluminação e jogos de luzes, presenças mais pontuais, contribuem para os momentos mais inventivos da peça. Em momentos chaves em que os atores viravam as costas para a plateia, a acústica do Teatro Arthur Azevedo não ajudou.

Em pouco menos de uma hora e meia de espetáculo, vemos Monsueto e, em seguida, uma professora preta da escola, Valéria (interpretada por Delmond), (tentar) ensinar Magda, o pai de Juninho, André Schneider, e os espectadores no que consiste o racismo e a luta antirracista. Schneider, que se apresenta inicialmente como aliado da pauta, se revolta progressivamente com o fato de seu filho ser acusado de racismo e acabar sendo suspenso. Aos princípios antirracistas enunciados constantemente por Monsueto e Valéria se intercalam até o final do espetáculo as intervenções racistas de Schneider em defesa do seu filho e de si próprio.

Mais fluidas, as falas de Valéria, Magda e Schneider frequentemente contrastam com as de Monsueto, que, sem razão clara no desenvolvimento do enredo, tende a usar um vocabulário mais técnico para denunciar o racismo que sua filha sofreu e sofre na escola através de expressões como “percepção imagética”.

Educar a branquitude

“Mas o que você quer?”, pergunta dirigida ao menos duas vezes por Schneider a Monsueto, é, no fundo, a questão fundamental à qual se confrontam as diferentes modalidades de luta antirracista, senão de toda luta.

A resposta que a peça oferece coloca no centro da transformação social ansiada o “meu amigo branco” ao manifestar o desejo constante de que ele se converta aos princípios antirracistas arrolados sem cessar durante o espetáculo, tal como Magda o faz em um momento de redenção idealizada da branquitude. Magda concede que precisa “se educar”, com o que a professora Valéria concorda com satisfação; minutos antes, Valéria repreende Magda por não ter lido os livros e manuais antirracistas que lhe havia emprestado.

“Eu não gasto energia para discutir com a extrema direita, eu quero discutir com aquela pessoa que se diz aliada, mas cai em contradição”, disse Rodrigo França em uma entrevista de agosto de 2023 sobre a peça. Ainda que Schneider esteja mais próximo da primeira do que da segunda, o personagem de Monsueto, diferente de França, se vê confrontado a gastar grande parte da sua energia tentando converter Schneider: tentando, de forma sempre fracassada, lhe demonstrar sua própria humanidade.

Com isso, França e Delmond rearticulam, ainda que não intencionalmente, um tropo afinal de contas bastante comum: seria a responsabilidade dos pretos educarem os brancos sobre o que é o racismo e sobre como o racismo tem levado por séculos ao sofrimento dos pretos. Seguir esse caminho, é apostar na existência de uma consciência ou senso de justiça por parte dos brancos e da maior parte dos brancos – ou na sua “boa vontade”, para usar um termo do próprio França.

Fazê-lo, contudo, é apresentar a luta antirracista e a liberdade dos pretos como uma variável da arbitrariedade e do bel-prazer dos brancos; fazê-lo, contudo, é ignorar o investimento da branquitude em sua própria supremacia nas esferas política, social e estética.

Pois a estética de Para meu amigo branco está ancorada não em uma investigação da profundidade psicológica assim como da profundidade das relações intersubjetivas das e entre as pessoas pretas. É apenas nos dois monólogos de Monsueto com uma boneca preta, representando sua filha, que conseguimos entrever um desenvolvimento psicológico mais profundo do seu personagem.

No resto do tempo, Monsueto precisa educar racistas que não se veem como racistas e se defender de acusações e microagressões constantes: “como se nossas vidas”, como diz Toni Morrison, “não tivessem significado nem profundidade nenhuns sem o olhar dos brancos”.

O enredo teria uma dimensão crítica maior se, em vez de tomar a forma de “uma aula sobre racismo” (estamos numa sala de aula, no final das contas), se atardasse sobre o sofrimento de Zuri, que Magda considera ser uma menina forte o suficiente para suportar o racismo que sofreu; ou se fosse dado mais tempo de palco ao sofrimento de Monsueto e sua constatação de que “minha menina estava só, sem abraço, sem nada!”

Para meu amigo preto

Ao final, uma moça preta na frente do teatro comentou com razão que a peça não era para ela, mas para os seus amigos brancos. Encenada na Zona Leste de São Paulo, para um público majoritariamente preto e muito provavelmente ligado à luta antirracista, Para meu amigo branco, de fato, cria a impressão, igualmente descrita por Toni Morrison, de que a dramaturgia está falando “por cima dos nossos ombros”: não de preto para preto, mas de preto para branco.

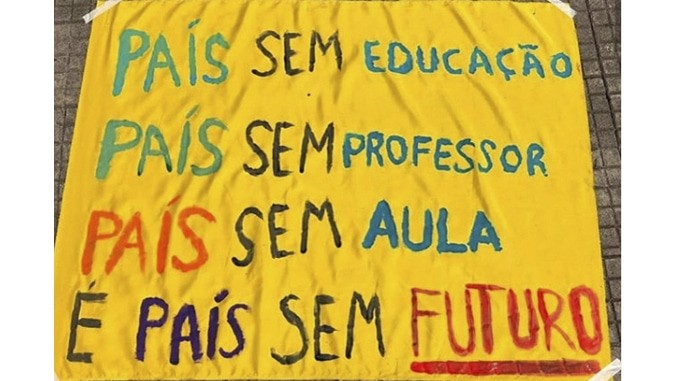

Quer concordemos ou não com tal abordagem ao antirracismo, é necessário constatar que ela é, de forma cada vez mais constante, aquela que marca a produção de autores pretos no Brasil e aquela que é mais facilmente financiada e apoiada por um setor cultural ainda dominado por brancos. Em uma das suas longas falas, Monsueto denuncia a linguagem corporativista que busca cooptar o antirracismo e oferecer “quase uma bula sobre como ser correto”.

Nesse momento, a peça talvez se autorreferencie para evitar apropriações fáceis, mas oferece, no final das contas, a chave para sua própria crítica: em tempos em que o manual antirracista se tornou a forma por excelência da crítica à supremacia branca, a arte preta brasileira que imita manual se empobrece.

*Eraldo Souza dos Santos é pós-doutorando em filosofia na Universidade de Cornell.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA