Por LUCIANO GATTI*

Apresentação à edição brasileira do livro recém-editado de Theodor Adorno.

Na edição alemã das obras reunidas de Adorno, Sem diretriz integra os dois volumes de ensaios que levam o título de Crítica cultural e sociedade. Aproveitando-se do subtítulo da primeira das quatro coletâneas ali publicadas, seu editor, Rolf Tiedemann, colocava sob um mesmo signo duas décadas de intensa prática ensaística no pós-guerra.

Ao contrário do que se observa nos Escritos musicais, nos Escritos sociológicos ou nas Notas de literatura, o recorte não é temático. O editor se vale antes de uma intenção presente no amplo espectro dos objetos de reflexão de Adorno, aqui exposta em registro condensado. Análises de obras literárias e musicais dividem espaço com reflexões de peso sobre crítica e filosofia; a avaliação de fenômenos da indústria cultural aparece ao lado de considerações sobre o papel da educação numa Alemanha ressurgindo da catástrofe de Auschwitz. Em todos os temas ressalta-se a dimensão crítica de um pensamento que ultrapassa fronteiras entre disciplinas acadêmicas para expor a inscrição histórica e social dos fenômenos da cultura, incluindo aí esse mesmo pensamento.

Sem diretriz segue esse espírito. Publicado em 1967, Adorno o via como uma espécie de propedêutica à Teoria estética que ele então escrevia. O subtítulo – Parva Aesthetica [pequena estética] – indica um conjunto de reflexões sobre objetos artísticos, mas o título coloca uma interrogação a respeito do sentido de uma estética para a arte moderna. Como pensar uma teoria estética que nem sistematize a produção de seu tempo nem ofereça uma orientação para quem se sente perdido diante de fenômenos que não são legíveis à luz das categorias ordenadoras da tradição?

Tal conflito se replica na construção laboriosa das frases de Adorno, movimentando-se entre polos opostos com o intuito de expor contradições que não são outras que a da questão em pauta. No ensaio que dá título ao volume, assim como naquele que o complementa ao refletir “Sobre tradição”, Adorno coloca em primeiro plano o caráter problemático da relação do presente com o passado, observável também, sob ângulos diversos, em cada um dos ensaios desta coletânea. Se normas e diretrizes para a produção espiritual não são mais extraíveis das obras de arte contemporâneas, nem podem ser fornecidas pelo pensamento, a situação da arte torna-se ela mesma um problema a ser considerado, assim como um ângulo privilegiado para a elaboração de um diagnóstico do tempo presente.

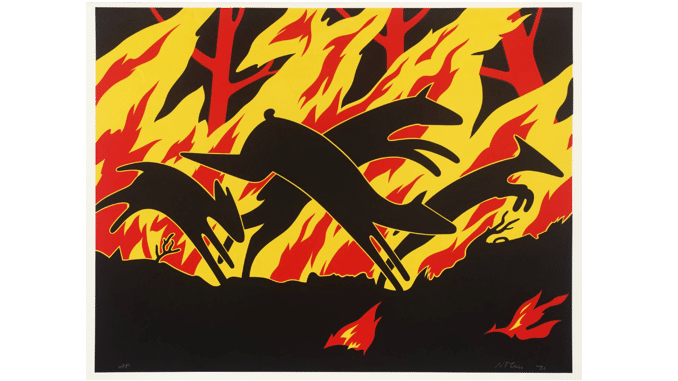

Ao discutir o conceito de tradição, Adorno, que teve seu pensamento formado no contato íntimo com a arte moderna e sempre foi crítico das idealizações de uma Alemanha pré-industrial, busca evidenciar o quanto o recurso ao passado em busca de normas de orientação tornou-se problemático. Se a tradição é pensada por ele antes de tudo como um processo de transmissão, sua crise é sinal de uma desagregação dos vínculos que ligam a época presente ao passado. A arte moderna demonstrou uma consciência aguda dessa crise ao notar que seus materiais e procedimentos, inclusive a própria ideia de arte, não possuíam mais a evidência que a tradição conferia a eles.

Ao menos desde Baudelaire, modernidade como consciência de época implica a reflexão a respeito das descontinuidades entre o momento atual e o anterior. Normas do passado perdem lastro na experiência concreta atual e, portanto, deixam de fazer jus ao próprio nome. Diante disso, Adorno nota na Alemanha do pós-guerra uma reação que é, simultaneamente, uma rejeição à arte moderna e uma nostalgia de épocas passadas, fenômeno também analisado no ensaio “Proposta construtiva”. Se Adorno de fato percebeu desde cedo que as promessas de libertação individual geradas no bojo da ascensão burguesa também vinham acompanhadas de mecanismos de dominação, ele não deixou de apontar que comunidades pré-capitalistas, com seus vínculos pessoais mais imediatos, bem diferentes da impessoalidade da troca mercan- til, também eram marcadas por regras impostas às pessoas. A nostalgia de uma vida comunitária coesa e substancial encobria a cegueira para formas de dominação pré-capitalistas.

O mesmo ocorria com as produções culturais do passado. A pretensa superioridade das obras de arte de uma época pré-burguesa por causa de sua “inteireza, coerência e evidência imediata”, em contraste com a alegada anarquia da produção contemporânea, pressupunha como eternos valores que eram históricos e entraram em declínio. Adorno, contudo, apon- ta que tais mudanças não eram arbitrárias, mas tinham raízes na própria arte, que se transformava tecnicamente a partir de posicionamentos críticos perante a produção anterior. A superioridade das fugas de Bach em relação às peças de seus antecessores ou então a invenção da perspectiva na pintura são lembradas como exemplos de uma dinâmica própria às técnicas artísticas que impele a arte para além da tradição. Essa defesa antitradicionalista do progresso na arte é sintetizada com uma frase lapidar de Paul Valéry: “na arte o melhor do novo corresponde sempre a uma antiga necessidade”. Daí o anacronismo de buscar na arte do passado e em sua correspondente visão de mundo um reservatório de preceitos que sirvam de diretriz para a cultura contemporânea.

Um diagnóstico que aponte para a obsolescência das categorias ordenadoras das estéticas da tradição poderia concluir que a consideração filosófica sobre a arte estaria com os dias contados, restando à reflexão dedicar-se à análise das obras, em particular de sua técnica. Em muitos sentidos é o que Adorno faz, como bem percebe quem lê seus ensaios de literatura e música, atentos aos mínimos detalhes da construção de cada obra. Ocorre que Adorno sustenta que a força do pensamento também o im- pele ao universal. E mais: o pensamento não deveria renunciar a separar o verdadeiro do falso na consideração das obras de arte. Abrir mão do universal seria um sinal de resignação.

A questão que então se coloca é a de como justificar esse juízo direcio- nado tanto ao objeto quanto a um universal que não seja um conjunto de regras abstratas nem se mostre incapaz de alcançar os pormenores da produção artística. A questão é semelhante àquela da persistência da tradição: se os escritores avançados não se sentem parte integrante de uma tradição literária, nem por isso a linguagem que mobilizam é desprovida de história, com todo o sofrimento acumulado que ela carrega. “Por isso a tradição encontra-se hoje diante de uma contradição insolúvel. Nenhuma tradição é atual ou deve ser evocada; mas se uma for extinta, inicia-se então a marcha em direção à desumanidade”.

As respostas de Adorno nunca são simples, nem expressas em frases transparentes. Ao tratar da produção da obra de arte, ele busca evidenciar o teor de objetividade do procedimento subjetivo. Pensando a arte como uma relação de sujeito e objeto, ele descarta a ideia de que uma matéria inerte receberia seu sentido do artista soberano. O material, ao contrário, traz consigo uma organização, até mesmo uma intenção que decorre de sua história; o material, em suma, não é o som ou a cor, por exemplo, mas as relações de sons e de cores produzidas até o momento. O artista, por sua vez, não é o criador absoluto, o demiurgo que faz algo a partir do nada; ele se constitui como artista muito mais pela maneira como enfrenta problemas que o precedem.

É o que ele faz ao identificar o que há de obsoleto no material da tradição, o que deve ser deixado de lado e o que pode ser reformulado para avançar na produção. A liberdade do artista, nesse sentido, não é separável nem das exigências da própria época, nem do estado da tradição, ambos objetivamente configurados na situação do material e dos procedimentos artísticos. A individualização, aliás, forma-se nesse contato com a lógica própria ao material, o qual só é transformável pelo artista à medida que respeita sua legalidade própria. Esse processo não é outro que o desenvolvimento da técnica artística, simultaneamente objetiva e subjetiva, material e espiritual. É nela, enfim, que Adorno detecta a dimensão universal a ser considerada pela reflexão estética em sua busca da verdade das obras: “A esfera, porém, em que é possível decidir de modo irrefutável, sem recorrer a diretrizes enganadoras, sobre o que é certo e errado, é a esfera da técnica”.

Adorno não teria chegado a essas formulações sem uma atenção detida à reflexão que a arte moderna havia sido capaz de elaborar de modo imanente à sua própria práxis. Foi um feito dela rejeitar normas e diretrizes sem recair em casualidade, ao mesmo tempo que levava a cabo a ideia da construção integral da obra de arte sem evitar a crítica à concepção de obra de arte como um artefato pleno de sentido. O exemplo de Beckett, provavelmente o artista do pós-guerra mais importante para Adorno, dá a devida dimensão ao problema.

Peças como Esperando Godot e Fim de partida colocavam em cena o que Adorno chamou de paródia do drama. Beckett mobilizava componentes tradicionais do gênero, da curva dramática ao desenvolvimento de personagens, mas empregava-os de modo a evidenciar o quanto eles tinham se tornado obsoletos. O drama, com sua ênfase na liberdade individual de tomar decisões e alterar o destino, não era mais o gênero adequado a uma época marcada pelo declínio do indivíduo. Ao mesmo tempo, o presente não trazia condições de superação dos vestígios da época anterior, de modo que ele se deixava ler nas ruínas da tradição em crise.

Ao dar novas funções a procedimentos tradicionais, o teatro beckettiano introduzia inovações de grande alcance técnico, ao mesmo tempo que refletia a respeito da tradição sem precisar teorizar sobre ela. Como indica Adorno ao lembrar da admira- ção de Beckett por Effi Briest de Theodor Fontane, romance que de forma alguma serve de parâmetro para a escrita contemporâ- nea, a tradição não é mais padrão a ser seguido, mas modelo do irrecuperável. Sua permanência não está em resistir à passagem do tempo, mas em sucumbir a seu curso. “Quem não quiser trair a felicidade [Seligkeit] que ela ainda promete em muitas de suas imagens, a possibilidade abalada que se esconde sob suas ruínas, deve se distanciar da tradição que abusa da possibilida- de e do sentido a ponto de convertê-los em mentira. A tradição só pode retornar naquilo que implacavelmente a renega”.

A mesma relação problemática com o passado motiva a acirrada polêmica travada por Adorno contra a distorção do barroco, fenômeno igualmente estimulado pela nostalgia de uma época ordenada, anterior à consolidação da sociedade burguesa. Na esteira de historiadores como Heinrich Wölfflin e Alois Riegl, Adorno reconhece o barroco como o último grande estilo artístico na arquitetura e nas artes visuais. A ideia de um barroco musical, passível de abranger as mais diversas com- posições dos séculos XVII e XVIII, desperta, contudo, as ressalvas de Adorno contra a aplicação generalizadora do termo, a qual vem acompanhada do empobrecimento da escuta musical. O problema, que poderia estar circunscrito ao mercado fonográfico e a festivais musicais, também perpassa o trabalho de musicólogos sérios como Friedrich Blume, que defendia o conceito mediante aproximações vagas com as artes visuais ou com base no requentado conceito de espírito de época.

A moda contemporânea do barroco em nada lembrava sua força como estilo. É o que Adorno indica ao recuperar o conceito de “estruturante” proposto por Riegl para evidenciar que os efeitos decorativos e ilusionistas das grandes obras barrocas não eram adereços supérfluos, mas decorriam de suas características construtivas. O trabalho de um historiador como Riegl também permitia um melhor entendimento do próprio conceito de estilo, possibilitando assim diferenciar a produção corrente das grandes obras do período.

Na formulação de Adorno, as obras mais significativas não eram aquelas que executavam ple- namente todas as características do estilo, mas, ao contrário, as que se valiam dele também para o negar. A obra particular ini- cialmente se expressa na linguagem artística de sua época, mas a força que a impele à autonomia também a obriga a confrontar as convenções objetivas em busca de um idioma próprio. É a contradição entre autonomia e estilo que diferencia as obras maiores da produção corriqueira, essa sim mais obediente ao estilo da época. É a mesma autonomia, por sua vez, que levará, sobretudo a partir do romantismo, ao declínio da própria noção de estilo como força formadora da arte de uma época. Paradoxalmente, também será a autonomia a responsável por engendrar a nostalgia por um retorno à coesão que seu avanço destruiu. Como se trata aqui da relação entre particular e universal, entre a obra e sua adequação ou não a convenções, não causará tanta estranheza a descrição da indústria cultural como efetivação de um estilo total pela perfeita adequação do particular ao universal.

A atenção de Riegl e Wölfflin aos elementos construtivos do barroco também serve a Adorno para colocar em foco a obra daquele que é, simultaneamente, o maior compositor do período e o mais inadequado ao conceito de barroco: Bach. Se haveria alguma pertinência na aproximação entre a música e as artes visuais, ela poderia ser encontrada na relação entre a apa- rência ilusionista e a construção técnica, evidenciada pela ideia de elemento estruturante. É assim que uma análise de uma fuga a cinco vozes de O cravo bem-temperado revela a conexão entre o efeito ilusionista e a subversão da lógica mais estrita da fuga: em sua parte final, o stretto, a sobreposição reiterada dos trechos iniciais dos temas resulta na simulação de uma multiplicidade de vozes que, na realidade, não existem. As cinco vozes, articuladas na forma rigorosa da fuga, por meio de um artifício na repetição dos temas, aparecem como se fossem dez ou mais vozes. Como Adorno entende que essa dimensão ilusionista perpassa todo o sistema tonal, o abandono posterior do tonalismo poderá ser interpretado também como uma crítica ao caráter de aparência da obra de arte.

É o mesmo realce da técnica construtiva que justifica as críticas de Adorno à equiparação de Bach a uma concepção difusa de barroco musical ou a contemporâneos inferiores como Händel. Também é o caráter estruturante da técnica musical que serve de argumento contra a forte tendência de interpretações históricas que se instalará na prática musical a partir de meados do século XX, desdobrando-se tanto no uso de instrumentos de época quanto na restauração de práticas de execução a partir de documentos históricos.

Retomando argumentos que ele já havia apresentado no ensaio “Em defesa de Bach contra seus admiradores”, publicado em Prismas, ele remete a variedade de instrumentos da época, um dos encantos do barroco para seus admiradores, à organização precária da produção de instrumentos e à racionalização ainda incipiente do timbre musical. Nesse contexto, a falta de indicações precisas de muitas peças a respeito da instrumentação, como a Arte da fuga ou a Oferenda musical, ambas de Bach, é tomada como indício de que a música era mais avançada que os meios disponíveis para sua execução na época.

Tocar Bach ao piano ou com os instrumentos da orquestra contemporânea não seria, portanto, um anacronismo, mas a efetivação de potencialidades musicais indisponíveis no momento de sua composição. O anacronismo estaria, ao contrário, em conferir caráter de necessidade a uma instrumentação que, na época, era casual, projetando no barroco uma concepção de instrumentação que só se firmaria posteriormente. Por esses motivos, uma interpretação “atual” de Bach seria aquela que evidenciasse os elementos “estruturantes” do trabalho compositivo, ou seja, as conexões latentes de motivos musicais que chegam até os mínimos detalhes da peça.

Como Adorno também identifica um processo de racionalização na construção de instrumentos, assim como na execução musical, somente os instrumentos modernos seriam capazes de explicitar que as obras de Bach já eram inteiramente estruturadas, tal como Adorno apontaria em Beethoven e seus sucessores. Ao evidenciar que a obra não é mera adequação a um estilo de época, a execução estaria colocando em prática a crítica da aparência desenvolvida pela consciência musical mais avançada. Esse seria, em última instância, o antídoto contra o “barroco distorcido”.

Uma das peculiaridades de Sem diretriz reside em que essa reflexão tão intensa a respeito da tradição também alcance o passado biográfico de seu autor. É o que encontramos num conjunto de relatos de viagem, textos geralmente curtos e despretensiosos, não raro compostos por fragmentos e frases soltas. Apesar da dimensão pessoal da reflexão, erraria o alvo quem identificasse aí uma mera recaída subjetiva de um autor que a vida toda empregara a forma do ensaio justamente para tentar fazer justiça à primazia dos objetos sobre categorias previamente concebidas pelo pensamento. Eles trazem não apenas as impressões imediatas do visitante, mas também uma memória topográfica em que a recordação pessoal se alimenta da história do lugar visitado. Por essa via, os relatos se aproximam do gênero do ensaio e se prestam à busca das conexões objetivas no âmago da experiência mais pessoal.

Nesse sentido, “Amorbach” é exemplar: a cidadezinha a menos de cem quilômetros de Frankfurt onde ele passava as férias de infância é, com suas muitas ressonâncias proustianas, a Combray de Adorno. Ela lhe deu a imagem de uma felicidade protegida que o acompanharia ao longo de toda a vida. Embora ele continuasse a visitar o vilarejo mesmo após o retorno dos Estados Unidos, não há aqui saudosismo, mas a busca pela convergência de coordenadas espaciais e temporais. A topografia da região associa-se à imaginação da criança e ao conhecimento adquirido posteriormente pelo adulto.

As associações locais com o passado remoto das Canções dos Nibelungos juntam-se à descoberta das óperas de Wagner por meio do encontro com artistas que trabalharam no festival de Bayreuth. Nessas conexões, a memória decifra acontecimentos do passado como sinais premonitórios de um futuro ainda desconhecido, seja na escuta de dissonâncias da nova música num violão danificado, seja no confronto assustador com o movimento de juventude que culminaria no nacionalismo alemão.

Essas associações de presente e passado se repetem numa visita a Viena, cidade em que Adorno morou na década de 1920 quando, sob orientação de Alban Berg, pensou em seguir carreira como compositor. Visitas à ópera e a amigos aristocráticos servem a Adorno não apenas para discutir as dificuldades de manutenção do repertório operístico, mas também o encanto recíproco entre intelectuais e aristocratas, uma conjunção com potencial de crítica à dialética de personalização que vigora na sociedade burguesa: quanto menos os processos sociais são influenciados por indivíduos, maior é a tendência a atribuí-los a figuras proeminentes.

Tão alheia ao mundo burguês quanto Viena parece ser Sils Maria, um vilarejo nos Alpes suíços, onde Adorno, bem como muitos outros intelectuais, passava suas férias de verão. O lugar também havia sido residência de Nietzsche, cujo quarto modesto, em franco contraste com a opulência dos hotéis da região, Adorno visita. Se aqui o que importa na descrição do viajante é o caráter histórico do apelo à natureza, em outros relatos Adorno se dedicará a apontamen- tos a respeito de artes sobre as quais ele pouco falou em seus ensaios, em particular a arquitetura e a pintura.

De uma visita à Toscana ele extrai novos elementos do antigo contraste, célebre na reflexão alemã, entre os países do norte e os do sul. O celebrado senso formal que marcaria os povos latinos é balizado por uma reflexão a respeito da dimensão construtiva das obras de arte: quanto mais acentuada é essa dimensão, mais forte é a arte enquanto dominação da natureza; mas caso essa natureza seja mais calorosa, exuberante como a paisagem toscana, a necessidade de construir se enfraquece, o que dá um caráter mais descontraído, até mesmo dócil, à forma arquitetônica, assim como outra relação entre a construção e os aspectos decorativos das fachadas. Em forma condensada, no registro pessoal do visitante, reconhecemos ali suas reflexões desenvolvidas a respeito do barroco.

Uma visita ao Jeu de Paume em Paris, por sua vez, dá margem à série de “rabiscos” sobre a pintura impressionista e sua posteridade. Adorno diferencia os impressionistas franceses de seus sucessores alemães por aqueles se debruçarem especialmente sobre os objetos da vida moderna ao invés de fugir deles para buscar longe do espaço urbano a observação tranquila da incidência da luz natural na paisagem. O impressionismo desponta com toda a força quando uma intenção de ainda salvar como experiência os elementos degradados da cidade grande e da industrialização se converte em uma maneira de pintar. Associações com seus antecedentes e descendentes na própria pintura francesa, na comparação das maçãs de Manet com as de Cézanne, dão margem a considerações a respeito da dialé- tica do progresso artístico. Se Manet está aquém do progresso dos materiais produzido pelos impressionistas, ele contudo aparece mais estranho e moderno que aqueles que haviam levado a técnica adiante de maneira mais coerente e resolvida. Na sua associação com o caráter destrutivo da modernidade, ele registra em primeira mão seus choques mais fortes e assim se coloca ao lado de Baudelaire na apresentação da época.

Como se vê, a modernidade na arte não se reduz a avanço técnico. Por outro lado, como Adorno sugere ao ressaltar a superioridade de canções de Ravel perante os meios artísticos mais avançados de um quarteto de Bartók, a qualidade do antecedente não prevaleceria se não houvesse evolução do material. Por fim, em mais uma reversão dialética do argumento, Adorno, de olho em Picasso, questiona se essa ideia de que o melhor da arte é aquilo que subsiste no curso do tempo não encobriria um desejo de fundo metafísico – e conservador – de que as obras afinal sobrevivessem ao instante que as fez modernas. Igualmente dialética é sua depreciação dos cartazes de Toulousse-Lautrec: a arte funcional que se faz grande e assim triunfa sobre a propaganda acaba por colocar-se, contra suas próprias intenções, a serviço da propaganda.

Se cada sala do museu parisiense é capaz de ensejar “ideias extravagantes” ao filósofo que pouquíssimo escreveu sobre pintura, referências a outras artes perpassam também as demais recordações de Adorno, como em “Duas vezes Chaplin”, breve ensaio em duas metades em que ele narra o “privilégio” de ter sido imitado por Chaplin na Califórnia, ainda durante o exílio. As considerações sobre o cineasta são aqui muito mais favoráveis que aquelas esboçadas nas cartas a Benjamin durante os anos 1930. Ao chamar atenção para o clown, Adorno identifica a dialética de humor e terror que ele detalhou em seu estudo sobre Beckett.

Além disso, ele integra uma reflexão a respeito do cinema e da indústria cultural razoavelmente distinta daquela apresentada na Dialética do esclarecimento. Ao retomar teses centrais desse livro no “Resumé sobre indústria cultural” e examiná-las à luz do cinema do pós-guerra em “Transparências do filme”, dois temas se destacam: a consciência do consumidor dos produtos da indústria cultural e a consideração do cinema como arte, possibilidade excluída no livro escrito a quatro mãos com Max Horkheimer. Se Adorno de fato oferece uma reavaliação de suas hipóteses anteriores, ele foi evidentemente favorecido pela emergência do novo cinema alemão nos anos 1960, que teve no Manifesto de Oberhausen, de 1962, um grande impulso. É dali que surgem Volker Schlöndorf e Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog e Alexander Kluge, esse último um dos cineastas e intelectuais mais articulados do movimento, amigo próximo de Adorno, e provavelmente o responsável por estimular as reflexões expostas em “Transparências do filme”.

Adorno considerava o procedimento fotográfico um elemento responsável pela posição retardatária do cinema em relação às artes que haviam sido capazes de superar qualquer vestígio de realismo ao construir integralmente seu objeto. A ideia de obra de arte construída por inteiro, recorrente em suas menções à música, à literatura ou à pintura, não se aplica de início ao filme. O cinema mais avançado, contudo, soube desenvolver técnicas de montagem com potencial de dissolver a aderência do negativo fotográfico ao objeto representado.

Mas seu elogio à montagem não vem sem ressalvas. Ou melhor: ele busca confrontar concepções objetivistas de montagem que sustentariam que o material montado seria capaz de exprimir-se por si mesmo, independentemente das intenções subjetivas de um autor. Seu alvo aí é, mais uma vez, Benjamin, pelo menos segundo a maneira como Adorno lê o ensaio sobre a “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Ele ressalta que a montagem no cinema também se presta à subjetivação de processos objetivos: “[…] a recusa a conferir sentido, ao acréscimo subjetivo, também se organiza subjetivamente e, nesse sentido, é algo que a priori atribui sentido”.

Embora a montagem possa ser considerada uma técnica com especificidade cinematográfica, Adorno tende a valorizá-la por seus alcances em outras artes, em particular a literatura. Numa reflexão que antecipa a “imbricação das artes” que ele discutiria no ensaio “A arte e as artes”, ele pensa na montagem literária ao apontar afinidades entre o cinema e a sucessão descontínua de imagens no monólogo interior. A montagem assemelha-se então a uma forma de escrita, do mesmo modo que também se beneficia dos alcances mais avançados da música contemporânea, tal como no filme televisivo Antítese do compositor Mauricio Kagel, de 1965, um experimento bastante distante de qualquer senso comum a respeito do cinema. Seriam, em suma, essas “imbricações” com as artes autônomas em seu estágio mais avançado que libertariam o cinema da falsa imediatidade que caracteriza a grande maioria dos produtos da indústria.

Esse “momento retardatário” implicado na técnica fotográfica do cinema envolve, por sua vez, outra relação com o progresso artístico, nesse caso favorável ao cinema. Se, nas artes autônomas, Adorno não considera adequado nada que esteja aquém da técnica mais avançada, em uma arte industrial como o cinema, em que o desenvolvimento técnico serviu antes de tudo à padronização, as condições precárias de produção e o amadorismo dos jovens cineastas tornam-se qualidades libertadoras. Quem comparar os filmes do cinema novo feito na Alemanha, na França ou no Brasil dos anos 1960 com seus contemporâneos de Hollywood facilmente notará o des

compasso técnico apontado por Adorno. Seria justamente aí, quando transformar o meio exige distanciar-se de um padrão alcançado, o qual também tem custos altíssimos, que o cinema se abre à imprevisibilidade da arte autônoma e envereda por um caminho que não é o da indústria cultural.

A consciência dos consumidores da indústria, tal como exposta nesses ensaios, também permite identificar alterações na avaliação de Adorno em relação às suas considerações anteriores sobre o tema. Levando em conta pesquisas empíricas de opinião, cuja importância também é ressaltada em “Teses sobre a sociologia da arte”, assim como estudos de programas de televisão feitos durante uma estadia nos Estados Unidos, nos anos 1950, ele indica que a ideologia propagada pelos filmes não se reproduz integral e necessariamente na consciência de seus espectadores. Mais ainda: o intervalo entre o produto e seu efeito estaria pré-formado no produto mesmo. Essas hipóteses não pareciam ter lugar na Dialética do esclarecimento, repleta de formulações como a seguinte: “Na indústria, o in- divíduo […] só é tolerado na medida em que sua identidade incondicional com o universal está fora de questão”. Aqui a consciência individual encontra-se identificada ao mundo pro- duzido pela indústria.

Nestes ensaios de Sem diretriz, Adorno entende o fenômeno a partir de uma “consciência cindida” entre o divertimento planejadamente oferecido pela indústria e a dúvida a respeito do benefício daquilo que ela lhes oferece. Em outros termos, as pessoas “querem um engodo que elas mesmas desmascaram; elas fecham os olhos com força e consentem com o que lhes sucede numa espécie de autodesprezo, sendo que sabem por que aquilo foi fabricado. Sem admitir, elas percebem que suas vidas se tornariam inteiramente insuportáveis tão logo deixassem de se agarrar a satisfações que de modo algum são satisfações”. Se os consumidores não acreditam inteiramente na indústria, mas também não abrem mão dela, se aderem mas desconfiam, temos aí uma forma de dominação um tanto distinta daquele quadro distópico de indivíduos satisfeitos e anestesiados identificado nos Estados Unidos dos anos 1940.

Mas o que Adorno apresenta aqui, a partir da não identidade entre a consciência individual e a ideologia corrente, não é necessariamente um enfraquecimento da indústria cultural em sua tendência de integração. Se a indústria é capaz de incorporar ao seu funcionamento esse momento de não identidade, ela pode desenvolver meios de neutralizar qualquer crítica feita a ela e reforçar sua necessidade para o consumidor. No mesmo movimento, contudo, o antagonismo, uma novidade do diagnóstico adorniano, é uma força contrária ao fechamento do sistema: “Ao querer capturar as massas, a própria ideologia da indústria cultural torna-se em si mesma tão antagonista quanto a sociedade que ela pretende alcançar. Ela contém o antídoto contra sua própria mentira. Nenhum outro argumento poderia ser usado em sua salvação”.

Assim como os trabalhos a respeito do cinema e da indústria cultural, o longo ensaio sobre “Funcionalismo hoje” tam

bém implica uma reflexão em torno do conceito de obra de arte autônoma, desenvolvida aqui a partir da exigência de funcionalidade colocada inicialmente pelo trabalho de Adolf Loos e repercutida pela arquitetura moderna, pelo design e pelo planejamento urbano. Adorno não se preocupa apenas em debater as fronteiras entre o autônomo e o funcional, mas também em pensar a posteridade do projeto funcionalista moderno a partir de dois problemas muito concretos, decorrentes do seu momento histórico.

O primeiro deles é dado pela reconstrução urbana e arquitetônica alemã no imediato pós-guerra. Particularmente na cidade em que vivia, em Frankfurt, Adorno pôde observar um dos processos mais rápidos de reurbanização na Alemanha que saía da guerra. O segundo problema, por sua vez, se apresentava na consciência propiciada pelo distanciamento histórico a respeito do objetivismo extremo da arquitetura moderna, um problema que resultou na escala desconfortável, pouco acolhedora, desumana mesmo, de muitas de suas edificações ou então na falta de praticidade de objetos tidos por funcionais. Ambos os processos convergem na preocupação de Adorno com os indivíduos aos quais o funcionalismo deveria servir.

Adorno detecta a origem desses problemas na separação rígida proposta por Adolf Loos entre o funcional e o autônomo, a qual tem na polêmica contra o ornamento um exemplo paradigmático. Se é válida para o ornamento a tese de que “o que ontem era funcional pode se reverter em seu contrário”, Adorno colocará a mesma questão ao funcionalismo. De fato, Loos, seguindo os argumentos de historiadores como Alois Riegl, sustentava que o ornamento teria se tornado supérfluo quando perdeu sua fundamentação nas características construtivas da obra. É o mesmo argumento utilizado por Adorno no ensaio sobre o barroco. Como decorria do declínio da força formadora dos grandes estilos, a ornamentação funcional não seria restaurável, nem seria possível inventar novos ornamen- tos. Loos volta-se então contra a ornamentação não funcional de objetos de uso prático, contra as tentativas de conciliar o útil e o autônomo, a indústria e a arte, colocadas em campo por uma série de movimentos como o Art Nouveau, o Jugendstil e o Arts and Crafts.

Contra as chamadas artes decorativas, a proposta prática de Loos, reconhecível na organização dos cursos da Bauhaus, ia na direção de uma espécie de manufatura “que se servia das inovações técnicas sem que suas formas fossem emprestadas da arte”. É essa campanha contra a ornamentação que o levaria a uma exclusão recíproca absoluta entre o funcional e o autônomo que, de acordo com Adorno, não levaria suficientemente em conta o entrelaçamento histórico entre ambos. Propondo um tratamento mais dialético de cada um desses polos, Adorno sustenta que as artes que conquistaram autonomia estavam ligadas em sua origem a finalidades sociais como a sociabilidade, a dança e o entretenimento, das quais se distanciaram, superando-as em sua constituição formal interna.

A formulação da “finalidade sem fim” pela Crítica da faculdade de julgar de Kant é lida então como uma sublimação dos fins e não como sua erradicação do domínio da arte, que permanece em tensão com as finalidades sociais que ela nega em seu mo- vimento autônomo. Do mesmo modo, o objeto estritamente funcional, para atender a sua finalidade, vale-se de ideias como a simplicidade formal, decorrente da experiência artística. A conexão entre forma e função confere dimensão estética ao objeto de uso. O próprio envelhecimento desses objetos, sua forma antiquada, é capaz de conferir a eles o caráter simbólico de imagem coletiva de uma época.

Para além dessas correções, o que de fato importa a Adorno é pensar o lugar do sujeito no âmbito da funcionalidade, a qual se mostra de maneira exemplar na aparente oposição entre o trabalho manual e a fantasia, que Adorno também submeterá à prova da dialética. Se o conhecimento adequado de materiais e técnicas é uma dimensão notável da valorização do trabalho manual, com consequências importantes inclusive para as artes autônomas, sua apologia também se presta a arcaísmos, como na transfiguração de modos de produção rudimentares superados pelo avanço da técnica. Uma posição análoga vale para a fantasia, rejeitada por Loos no domínio das artes aplicadas, mas recuperada por Adorno como uma espécie de “senso espacial” próprio à arquitetura, capaz de converter o espaço em função, não simplesmente para conceber algo no espaço, mas construindo algo de acordo com o espaço, tal como um compositor organiza o tempo ao inventar melodias. O papel da fantasia – a subjetividade enquanto senso espacial – estaria em promover essa mediação recíproca de construção formal e função.

Com isso, Adorno busca corrigir a separação rígida proposta por Loos entre o estético e o aplicado e, simultaneamente, redimensionar a posição do sujeito no funcionalismo como uma função para o sujeito. À primeira vista, é o mesmo programa de Loos de atender necessidades objetivas. Contudo, Adorno aponta que, paradoxalmente, o funcionalismo é levado a uma contradição entre o possível e o real que é própria da arte autônoma. Ao pensar quais são as necessidades objetivas a serem atendidas, a consciência mais avançada dirige-se antes de tudo à humanidade possível a partir do estágio alcançado pelas forças produtivas mais desenvolvidas.

Ocorre que a humanidade real, as pessoas concretas, embora muito aquém do possível, também tem necessidades imediatas que merecem ser atendidas, mesmo que sejam falsas necessidades produzidas por um sistema social que as mantém num estado de menoridade. Se a funcionalidade racional revela-se disfuncional para as pessoas existentes, ela converte-se em opressão. É essa contradição que inscreve a arquitetura moderna nas relações de dominação vigentes e ajudaria a explicar por que somente uma pequena parte dos projetos de grandes arquitetos como Loos ou Le Corbusier teria saído do papel.

A contradição não é exclusividade da arquitetura, mas está inscrita na própria situação da arte, cuja autonomia a leva a ne- gar, em nome de uma ordem possível, a mesma ordem em vigor à qual ela se mantém atrelada por ser um produto do trabalho humano. “No falso estado total nada apazigua a contradição. A utopia concebida livremente para além das relações funcionais da ordem vigente seria impotente porque tem que extrair seus elementos e sua estrutura justamente da ordem vigente”. Se a arte se conformasse ao funcional, ela sancionaria o mundo que está aí, negando assim um outro possível, mas, caso se refugias- se na pura autonomia, ela se aproximaria do fetiche irrelevante. A questão do funcionalismo, sua “subordinação à utilidade”, traduz-se no desafio de como tornar as coisas humanas ao atender suas finalidades; essa seria a figura da reconciliação com os objetos implicada na ideia de utilidade.

A questão conecta a reflexão estética à teoria social e justifica a compreensão filosófica da arte defendida por Adorno em inúmeros ensaios e na Teoria estética. Ao dirigir-se aos arquitetos, ele insiste que o artista, em seu trabalho prático, é confrontado com elementos que exigem reflexão, sejam as limitações sociais à sua atividade, sejam categorias estéticas às quais o trabalho não deve simplesmente se adaptar para justificar-se teoricamente. As categorias, insiste Adorno, têm uma força própria capaz de iluminar as contradições da prática artística. É assim que sua superação exigiria não apenas ultrapassar a oposição entre funcional e autônomo, mas também o próprio conceito de arte. A colocação é enigmática. Se a oposição de que fala Adorno decorre das relações de dominação vigentes, a própria arte também tem sua origem na opressão social. Numa situa- ção de liberdade, possivelmente ela se descobriria obsoleta.

A superação da arte também está em causa naquele que é o ensaio mais diretamente ligado aos problemas colocados pela arte contemporânea, “A arte e as artes”, originalmente uma conferência na Akademie der Künste [Academia das Artes], em Berlim, em 1966. Adorno observava que as fronteiras entre as artes particulares se tornavam mais permeáveis em parte significativa da produção artística do pós-guerra, caracterizando o que ele chamou de “fenômenos de imbricação”. Ele colhe exemplos de todas artes, desde o efeito das construções pictóricas de Mondrian sobre o desenvolvimento de técnicas musicais até os móbiles de Alexander Calder como a temporalização da escultura, mas a maioria de suas referências contemporâneas são pouco familiares ao público brasileiro: as composições de Sylvano Bussotti são mencionadas como exemplo de uma forma de notação musical capaz de conferir autonomia à dimensão gráfica da música; nas artes gráficas de Rolf Nesch e na pintura informal de Bernhard Schultze, ele identifica a tendência da pintura à tridimensionalidade; as esculturas de Fritz Wotruba, por sua vez, aproximam-se de construções de caráter arquitetônico; por fim, a prosa de Hans G. Helms transforma técnicas musicais características do serialismo em princípio construtivo para a literatura.

O ensaio de Adorno é receptivo a essas tendências, mas resguarda sua relevância ao contexto exclusivo do desenvolvimento autônomo dos meios artísticos. A “imbricação” não indica assim qualquer empréstimo de procedimentos ou aproximação arbitrárias entre as artes particulares, muito menos sínteses suspeitas das artes na esteira da obra de arte total wagneriana. O fenômeno é decerto um ultrapassamento de fronteiras, mas unicamente como consequência da lógica interna dos meios particulares. Em outras palavras, apropriar-se do serialismo musical como um princípio de construção literária é legítimo no contexto de uma reflexão imanente ao próprio romance a respeito do declínio do relato e da ação, enquanto a conexão entre pintura e espaço tridimensional é significativa como consideração crítica a respeito da relação entre a superfície e o ilusionismo propiciado pelas técnicas de perspectiva.

Os exemplos de Adorno vão nessa direção. Nesse contexto, a imbricação não é um passo atrás em relação à autonomia con- quistada pelos meios, nem um redirecionamento da reflexão adorniana para obras híbridas, intermediais ou à margem do desenvolvimento histórico dos meios, como o happening. Embora o ensaio já tenha sido lido como uma flexibilização pela estética tardia de Adorno da autonomia dos meios artísticos que ele tanto defendia, os fenômenos de imbricação não indicam nenhuma ruptura com a lógica da autonomia; ao contrário, ele os entende como uma consequência possível da dinâmica interna que leva as artes à negação determinada de posições anteriormente conquistadas.

Se mudanças nas condições de produção artística exigiam novas considerações sobre a arte moderna, é notável que Adorno tenho reagido a elas com uma radicalização de sua concepção de autonomia, inscrita na própria situação das artes. O desenvolvimento da música eletrônica no pós-guerra, por exemplo, em particular com Stockhausen, decorria de um posicionamento perante a Segunda Escola de Viena e gerou um modo de produção com as quais um compositor sozinho não teria como arcar. A disponibilidade de meios de produção eletrônicos coletivos poderia ser entendida como uma descontinuidade em relação ao anterior, mas simultaneamente como uma consequência extraída dos problemas legados por Schönberg.

Da mesma maneira, as novas condições de produção conferiam uma função inédita ao organizador da produção, como Adorno bem descreve no comovente obituário de Wolfgang Steinecke, responsável por reunir nos cursos de verão de Kranichstein figuras centrais da vanguarda musical do pós-guerra, de Stockhausen a Pierre Boulez e Luigi Nono. Adorno não hesita em afirmar que a unidade da Escola de Darmstadt era mérito de seu organizador.

Embora Adorno associe os “fenômenos de imbricação” ao desenvolvimento imanente dos meios artísticos, de modo algum ele sustenta que só haveria arte no domínio circunscrito das artes particulares. É o que diferencia Adorno de defensores da autonomia dos meios artísticos como o crítico norte-americano Clement Greenberg. Adorno se atém aos meios porque não seria possível retornar a um estado de indiferenciação entre os mesmos, anterior à especialização das artes. Simultaneamente, seu desenvolvimento implica uma dialética do progresso artístico em que um meio pode ser impelido a ultrapassar suas fronteiras, rebelando-se contra o sentido constituído nos territórios bem demarcados de cada arte. O resultado possível não é apenas uma conexão com dimensões de outras artes, mas também obras nas quais não se reconhece mais aquilo que as situava num campo em particular. Nessa direção, Adorno menciona as Atmosferas de Georg Ligeti, que já não dispõem mais de sons particulares diferenciáveis segundo critérios da tradição; ou então O inominável de Beckett, texto em prosa que, pela indistinção entre narração e reflexão sobre a narrativa, apenas polemicamente ainda poderia ser chamado de romance.

Como a história da autonomia da arte também é a história da especialização das artes, quando uma obra contesta as fronteiras estabelecidas entre elas, ela também força os limites que a diferenciam da realidade. Nas palavras de Adorno: “A imbricação das artes é inimiga de um ideal de harmonia que pressupõe, por assim dizer, que as relações pré-ordenadas no interior dos gêneros sejam garantias de sentido; ela pretende romper com o aprisionamento ideológico da arte que a atinge inclusive em sua constituição como arte, como uma esfera autárquica do espírito. É como se os gêneros artísticos, ao negar suas fronteiras rigidamente traçadas, corroessem o próprio conceito de arte”.

♦ Não é apenas em técnicas de montagem, do dadaísmo ao cinema, com sua intenção de introduzir a realidade empírica da maneira mais direta na arte, que Adorno observa tal abalo das fronteiras entre arte e vida, mas sobretudo – e de maneira mais coerente para ele – na crítica ao caráter de aparência da arte, levada a cabo pela arte autônoma mais avançada, de escritores como Beckett aos representantes da nova música. Mas mesmo aí, na dissolução do sentido constituído na tradição, a arte não abdica da produção de sentido por seus próprios A crítica da aparência, afinal, é uma realização com sentido estético.

♦ Num último movimento do ensaio, Adorno sustenta que a supressão do sentido no domínio da arte somente seria possível com a extinção da própria arte, uma situação-limite diante da qual a arte mesma assume uma posição dialética. Por sua mera existência ela já polemiza contra sua abolição, mas sua aspiração utópica seria, em última instância, a superação das condições que a tornam necessária como consciência do Enquanto produto da divisão social do trabalho, a arte sempre caminhou de mãos dadas com a barbárie: “é como se o fim da arte ameaçasse com o fim de uma humanidade cujo sofrimento exige a arte, uma arte que não o suavize nem o mitigue. A arte apresenta para a humanidade o sonho de sua derrocada para que ela desperte, torne-se senhora de si mesma e sobreviva”.

♦ Defensor incansável da autonomia da arte, Adorno não se apega à arte Ele a entende como o produto de uma sociedade não reconciliada que poderia muito bem vir a desaparecer, ou assumir outras funções, caso essa sociedade se emancipasse. A autonomia da arte teria como telos a extinção conjunta da arte e do sofrimento que a engendra. Como a ordem vigente veda essa supressão, a imbricação das artes não é apenas a expressão avançada da autonomia. Ela também é índice do bloqueio social à superação da diferença entre arte e não arte.

*Luciano Gatti é professor do Departamento de Filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Constelações: crítica e verdade em Benjamin e Adorno (Loyola).

Referência

Theodor W. Adorno. Sem diretriz: Parva aesthetica. Tradução, apresentação e notas: Luciano Gatti. São Paulo, Unesp, 2021, 272 págs.