Por DYLAN RILEY*

Os EUA não podem adotar uma solução bonapartista. Assim, a burguesia americana está condenada a trabalhar dentro dos limites de um sistema partidário que agora se tornou uma relíquia disfuncional

Existe uma força considerável no argumento de que o livro 18 de Brumário ainda detém a chave para entender a política francesa contemporânea. Pois Karl Marx compreendeu que o segredo do poder burguês na França residia na divisão entre as forças populares urbanas e rurais; seu medo e aversão mútuos beneficiaram uma classe dominante altamente concentrada, que reivindicava uma missão civilizacional universal enquanto estabelecia um regime de bem-estar impressionantemente generoso, que atendia principalmente aqueles que menos precisavam dele. Esse modelo teve origem no Diretório, foi desenvolvido sob o primeiro Bonaparte e chegou à plena fruição em 1848.

Conforme Julia Cagé e Thomas Piketty apontam em Une historie du conflit politique (2023), um livro que às vezes parece uma reedição do clássico de Marx reforçado por enormes quantidades de dados quantitativos, a estrutura bonapartista só foi desafiada de fato no começo do século XX, por uma classe trabalhadora militante liderada por um partido comunista que forçou o sistema político a uma alternação esquerda/ direita.

Desde o começo dos anos 1990, no entanto, o bonapartismo reemergiu mais forte do que antes. Com Emmanuel Macron ele assume uma forma clássica. A direita do Rassemblement National e a esquerda da La France insoumise (os “extremos”, segundo os termos da imprensa) balançam um ao outro, enquanto o centro radical – o bloco burguês anatomizado por Serge Halimi – está livre para perseguir seu interesse próprio, enquanto reivindica para si o papel de protetor da dignidade da nação, da humanidade e da ecosfera como um todo. Uma fórmula política notável, conforme Gaetano Mosca teria colocado.

Isso levanta uma questão importante. Por que é que a classe capitalista estadunidense, certamente a mais poderosa da história, não consegue reproduzir essa fórmula? O paradoxo aqui é que essa classe foi paralisada por uma estrutura partidária que lhe serviu muito bem por décadas. Historicamente, o sistema bipartidário dividiu a classe trabalhadora entre democratas e republicanos, com os blocos verticais resultantes sendo cimentados por uma combinação de concessões prometidas e demagogia personalista.

Uma vez no poder, no entanto, os partidos normalmente abandonam seus programas eleitorais e se movem em direção ao centro. Mas o que têm acontecido no período mais recente – um fenômeno relacionado ao surgimento daquilo que chamo de capitalismo político – são revoltas intrapartido na direita e na esquerda, sendo que as de direita são significativamente mais poderosas que as da esquerda. Essa turbulência dentro dos partidos reflete uma problemática mais ampla, de um sistema capitalista cada vez menos capaz de entregar ganhos materiais para a classe trabalhadora.

Isso cria uma situação perigosa para os governantes, já que não é fácil encontrarem um veículo para reestabelecer equilíbrio. Assim, uma série de sintomas políticos curiosos apareceu: projetos quixotescos de terceiros partidos sem chance de sucesso, antigos operadores republicanos tentando recrutar conservadores prestigiados para Joe Biden, reaparecimento de figuras do governo Bush na MSNBC e por aí vai. Todas essas pessoas gostariam de estabelecer uma versão americana do macronismo, mas não conseguem. Por quê?

Porque em um sistema político em que o duopólio força uma escolha, em que partidos parecem estar paradoxalmente se fortalecendo (uma das estranhas maneiras em que os EUA estão se europeizando e a Europa está se americanizando), é difícil reorganizar as lealdades dos eleitores para permitir uma solução bonapartista. Privada dessa opção, a burguesia americana está condenada a trabalhar dentro dos limites de um sistema partidário que agora se tornou uma relíquia disfuncional.

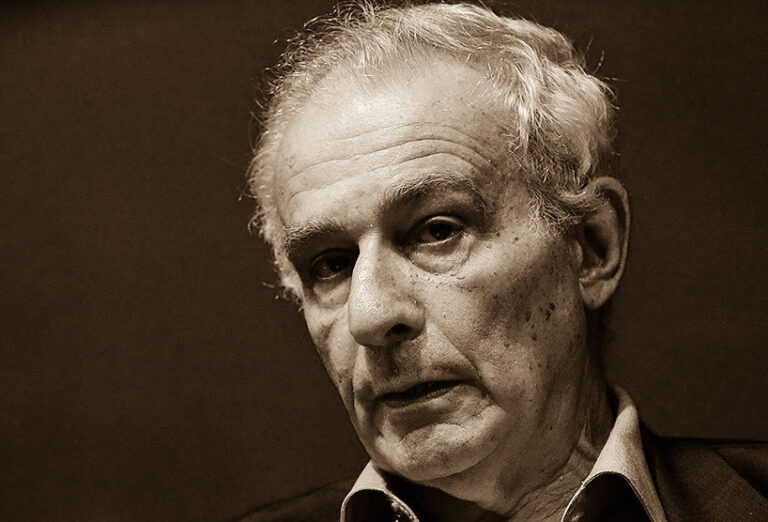

*Dylan Riley é professor de sociologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Autor, entre outros livros, de Microverses: observations from a shattered present (Verso).

Tradução: Julio Tude d’Avila

Publicado originalmente no site da New Left Review.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA