Por FREDRIC JAMESON*

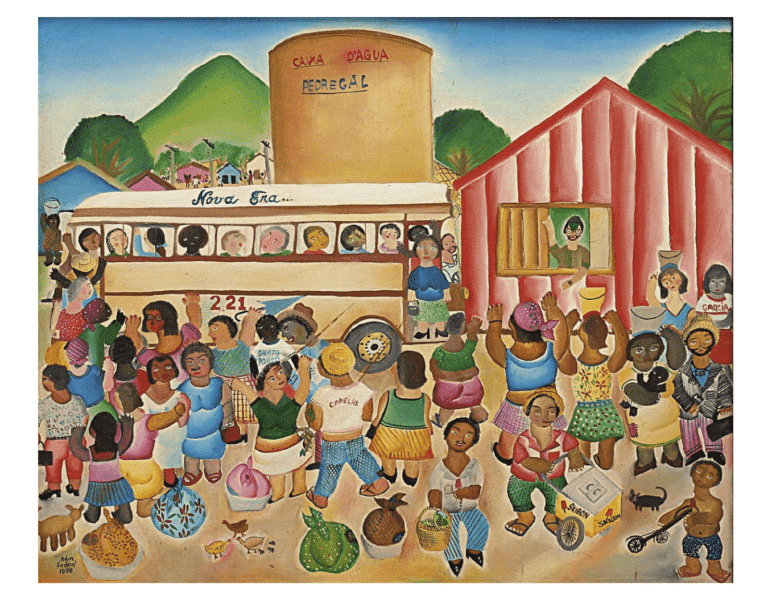

Classe e alegoria na cultura de massa contemporânea

Um dos leitmotive a que o repertório ideológico do liberalismo mais recorre, e um dos argumentos antimarxistas mais eficazes desenvolvidos pela retórica do liberalismo e do anticomunismo, é a noção do desaparecimento das classes.

Em geral, esse argumento é transmitido sob a forma de observação empírica, mas pode assumir uma enorme variedade de formas; as mais relevantes para nossa análise são o recurso ao argumento do desenvolvimento único da vida social nos Estados Unidos (o chamado excepcionalismo americano) e a noção de um rompimento qualitativo, um salto gigantesco dos velhos modelos industriais para o que atualmente veio a ser denominado sociedade “pós-industrial”.

Segundo a primeira versão do argumento, a existência de uma fronteira (e, depois do desaparecimento da fronteira real, a permanência da fronteira “interna” de um vasto mercado continental, inimaginável para os europeus) impediu a formação dos velhos antagonismos de classe estritamente europeus ao mesmo tempo que a ausência nos Estados Unidos de uma aristocracia clássica nos moldes da Europa seria responsável pela impossibilidade do desenvolvimento de uma burguesia clássica no país – burguesia esta que iria então gerar, a exemplo do modelo continental, sua contraposição: um proletariado clássico.

Esse argumento é o que podemos chamar explicação mítica americana, que parece prosperar especialmente nos programas de estudos americanos, que têm um interesse velado na preservação da especificidade de seu objeto e dos limites de sua disciplina.

O segundo argumento é um pouco menos provinciano e engloba o que costumava ser chamado de americanização, não apenas das velhas sociedades europeias, mas também, atualmente, do Terceiro Mundo. Ele reflete as realidades da transição de um capitalismo monopolista para um estágio mais propriamente consumista, que assume, pela primeira vez, uma escala global e tenta tirar proveito do surgimento desse novo estágio do capitalismo monopolista para sugerir que o modelo econômico marxista clássico não é mais viável.

De acordo com esse argumento, estamos diante de um processo de homogeneização social em que as antigas diferenças sociais estão em via de desaparecer. Esse processo pode ser descrito como o aburguesamento do trabalhador, ou, melhor ainda, como a transformação, tanto do burguês quanto do trabalhador, naquele indivíduo de constituição neutra, conhecido como consumidor. No mesmo sentido, embora a maioria dos ideólogos do período pós-industrial não ouse afirmar que o valor, como tal, não está mais sendo produzido na sociedade consumista, estão todos sempre prontos a sugerir que vivemos no que vem se tornando uma “economia de serviços”, em que a produção nos moldes clássicos ocupa uma porcentagem cada vez mais reduzida da mão-de-obra.

Agora, se realmente é verdadeira a tese de que o conceito marxista de classe social descreve a situação da Europa no século XIX e não tem relevância significativa para as circunstâncias de hoje, então fica evidente que o marxismo deve ser mandado para um museu, onde poderá ser dissecado por marxólogos (há entre nós, hoje em dia, um contingente cada vez maior deles em atividade), e assim não interferirá mais no processo de legitimação dinâmica e pós-moderna da evolução econômica americana, tal como ocorreu durante a década de 1970 e nos anos subsequentes; esta é, indubitavelmente, a questão central hoje, no momento em que a antiga retórica de um liberalismo clássico do New Deal sucumbiu em um obsoletismo inopinado.

Enquanto isso, na esquerda, o fracasso de uma teoria de classe parecia ser menos relevante, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista político, em um período como a década de 60, caracterizada por uma atmosfera contrária ao belicismo, na qual os ataques ao autoritarismo, racismo e preconceitos de sexo tinham suas justificativas e lógicas próprias e, ainda, uma premência maior pelo fato de a guerra existir, sendo que seu conteúdo vinha da prática coletiva de grupos sociais, particularmente os de estudantes, negros, mestiços e mulheres.

O que está mais claro atualmente é que as reivindicações de justiça e igualdade proclamadas por esses grupos não são (ao contrário da política de classe social) intrinsecamente subversivas. Em vez disso, os slogans do populismo e os ideais de justiça racial e igualdade sexual já eram em si mesmos parte integrante do próprio Iluminismo, inerentes a uma denúncia socialista do capitalismo, mas também até mesmo à revolução burguesa contra o antigo regime.

Assim, os valores do movimento pelos direitos civis, do movimento feminista e o igualitarismo do movimento estudantil são notadamente cooptáveis, porque já estão – como ideais – inscritos no cerne ideológico do próprio capitalismo; além disso, devemos considerar a possibilidade de que esses ideais sejam parte da lógica interna do sistema, que tem um interesse crucial na igualdade social, na medida em que precisa dela para transformar o maior número possível de sujeitos ou cidadãos em consumidores idênticos, intercambiáveis com qualquer outro indivíduo. A posição marxista – que inclui os ideais do Iluminismo, mas procura fundá-los em uma teoria materialista de evolução social – argumenta em contrário que o sistema é estruturalmente incapaz de realizar esses ideais, mesmo onde haja interesses econômicos em fazê-lo.

É nesse sentido que as categorias de raça e sexo, bem como as de geração do movimento estudantil, são, em tese, subordinadas às categorias de classe social, mesmo onde possam parecer muito mais relevantes – de ponto de vista prático e político. Todavia, não parece adequado discutir a importância da noção de classe tomando como base uma realidade social estruturada pela divisão de classes, mas que parece relativamente desprovida das características de classe.

Existe, em última análise, uma realidade da aparência, tanto quanto há uma realidade por trás dela; ou, expressando-nos de uma maneira mais concreta, a classe social não é apenas um fato estrutural, mas também, de maneira bastante significativa, uma função da consciência de classe; esta última, de fato, acaba por produzir a primeira tanto quanto é produzida por aquela.

Chega-se aqui ao ponto em que o pensamento dialético se torna inevitável, ensinando-nos que não podemos falar de uma “essência” imanente das coisas, de uma estrutura básica de classe inerente a um sistema em que um grupo de pessoas produz valor para outro grupo, se não dermos margem à possibilidade dialética de que mesmo essa “realidade” básica possa ser “mais real” em determinadas conjunturas históricas, e que o objeto subjacente aos nossos pensamentos e representações – história e estrutura de classe – seja, em si mesmo, tão profundamente histórico quanto nossa capacidade de compreendê-lo. Podemos tomar como mote desse processo a seguinte citação, ainda extremamente hegeliana, do jovem Marx: “Não basta que o pensamento busque sua própria realização; a realidade deve também tentar encontrar seus caminhos rumo ao pensamento”.

No presente contexto, o “pensamento” rumo ao qual a realidade tenta se dirigir não é apenas, ou mesmo não é ainda, consciência de classe: antes, representa justamente os pré-requisitos para a existência da consciência de classe na realidade social, quer dizer, a exigência segundo a qual, para que exista consciência de classe é necessário que as classes já sejam, em certo sentido, perceptíveis como tais.

Chamaremos a esse requisito básico, agora tomando o termo emprestado a Freud, em vez de Marx, de requisito da figuração; para que esse requisito se cumpra, a realidade social e a vida cotidiana deverão ter se desenvolvido de tal modo que sua estrutura de classe subjacente se torne representável sob formas tangíveis. Pode-se apresentar o mesmo argumento de outra forma, salientando o papel extraordinariamente vital a ser desempenhado pela cultura nesse processo; cultura não só como instrumento de autoconsciência, mas, antes, como um sinal e um sintoma da autoconsciência possível.

A relação entre consciência de classe e figuração, em outras palavras, requer algo mais básico que o conhecimento abstrato e implica uma forma de existência mais visceral do que as certezas abstratas da economia e da ciência social marxistas: esta última simplesmente continua a nos convencer da presença determinante, por trás da vida cotidiana, da lógica da produção capitalista.

Certamente, como nos diz Althusser, o conceito de açúcar não precisa ter gosto doce. Não obstante, para que a verdadeira consciência de classe seja possível, precisamos começar a perceber a verdade abstrata da classe pelo meio tangível da vida cotidiana, sob formas expressivas e empíricas; e afirmar que a estrutura de classe tornou-se representável significa que demos um passo além da mera compreensão abstrata e entramos no terreno que engloba a imaginação individual, as histórias que contamos como coletividade, a figuração narrativa – que é o domínio da cultura, e não mais da sociologia abstrata ou da análise econômica. Para se tornarem representáveis – isso é, visíveis, acessíveis à imaginação – as classes precisam ser capazes de se transformar em personagens: é nesse sentido que o termo alegoria do nosso título deve ser tomado como hipótese de trabalho.

Desse modo, já começamos a apresentar uma justificativa para abordar o cinema comercial como um meio em que seria possível detectar uma eventual mudança no caráter de classe da realidade social, uma vez que a realidade social e os estereótipos de nossa experiência da realidade social cotidiana constituem a matéria-prima com que os filmes comerciais e a televisão são inevitavelmente forçados a trabalhar.

É essa a minha resposta, por antecipação, aos críticos que, a priori, fazem objeção à presença de qualquer conteúdo genuinamente político, pois que os vultosos custos dos filmes comerciais que inevitavelmente submetem sua produção ao controle das corporações multinacionais, tornam improvável a presença de qualquer conteúdo político genuíno, ao mesmo tempo em que asseguram a vocação dos filmes comerciais para veículos de manipulação ideológica. Não há dúvida de que é isso o que ocorre, se nos ativermos apenas à intenção do cineasta, que tem que se limitar, consciente ou inconscientemente, às circunstâncias objetivas.

Esse argumento, porém, nega a identificação do filme com o conteúdo político da vida cotidiana, com a lógica política que já é inerente à matéria-prima com que o cineasta precisa trabalhar: uma lógica política como essa não irá, portanto, manifestar-se como uma mensagem política explícita, tampouco transformará o filme em uma declaração política livre de ambiguidades. Irá, contudo, contribuir para o surgimento de profundas contradições formais, às quais o público não pode deixar de notar, tenha ou não os instrumentos conceituais para compreender o que tais contradições significam.

Em qualquer hipótese, Um Dia de Cão (Dog Day Afternoon, 1975) parece ter um conteúdo político explícito muito maior do que normalmente se poderia esperar de uma produção hollywoodiana. De fato, basta pensar no thriller de espionagem estilo CIA, ou nos seriados policiais da TV, para perceber que um conteúdo político desse tipo é onipresente a ponto de tornar-se inevitável na indústria do entretenimento. É realmente como se o maior legado dos anos 1960 tivesse sido fornecer um código completamente novo, um conjunto de temas absolutamente original – o do domínio político – com os quais, ao lado dos temas relativos ao sexo, a indústria do entretenimento pode reinvestir seus paradigmas desgastados sem que isso representasse algum perigo para si própria ou ao sistema; e devemos levar em consideração a possibilidade de que são os trechos explicitamente políticos ou contestatórios de Um Dia de Cão que se evidenciarão como os menos funcionais, do ponto de vista de uma política de classe.

Antes que isso se torne claro, entretanto, iniciaremos a análise em um ponto um pouco mais recuado, com o material anedótico que o filme toma como ponto de partida. O evento em si não está tão afastado no tempo que não possamos nos lembrar dele pelo que representou; ou, mais precisamente, lembrarmo-nos do que a mídia achou interessante sobre ele, o que o tornou suficientemente interessante para que se transformasse em um longa-metragem de méritos próprios, pois de outra forma seria uma fita banal sobre um assalto a banco e cerco com reféns, idênticos aos inúmeros noticiários de televisão e filmes de segunda classe com que nos familiarizamos no passado.

Três novidades foram os traços distintivos do assalto em que Um Dia de Cão viria a se basear: primeiramente, a multidão tomou partido do assaltante, vaiando a polícia e evocando o então recente massacre em Attica; em segundo lugar, descobriu-se que o assaltante era homossexual, ou, mais propriamente, que havia se casado com um transexual, e mais tarde alegaria ter cometido o assalto para financiar a cirurgia de mudança de sexo em seu parceiro; finalmente, as câmeras de televisão e as entrevistas ao vivo por telefone ocuparam uma posição de destaque tão marcante nas negociações, estendendo-se por todo o dia, que chegaram a provocar uma reviravolta surpreendente no conceito de “evento de mídia”; e a essa característica poderíamos acrescentar uma novidade adicional, a de que o assalto aconteceu no eufórico dia da convenção que indicaria Nixon e Agnew (22 de agosto de 1972).[i]

Uma obra de arte que tivesse sido capaz de fazer jus a qualquer uma dessas peculiaridades por si só teria assegurado uma repercussão política inevitável. O filme de Sidney Lumet, incorporando “fielmente” todas as três, acabou tendo pouca repercussão – e provavelmente será muito simplista, embora não incorreto, dizer que elas se anulam umas às outras por projetarem uma série de circunstâncias que são muito singulares para terem qualquer significado generalizável: a literatura, como nos diz Aristóteles, é mais filosófica do que a história, pois esta nos mostra somente o que acontece de fato, enquanto aquela mostra o que pode acontecer.

Na verdade, creio que se pode questionar a função ideológica da superexploração na cultura comercial: a utilização estereotípica, por repetidas vezes, de fenômenos perturbadores ou incomuns na presente conjuntura social – militância política, revolta estudantil, drogas, resistência e desacato a autoridade – provoca um efeito de contenção no sistema como um todo. Atribuir um nome a alguma coisa significa domesticá-la; referir-se a ela repetidamente é persuadir um público de classe média, coagido e amedrontado, de que tudo faz parte de um mundo conhecido e catalogado e que portanto está, de alguma forma, em ordem.

Esse processo seria então o equivalente – na esfera da vida social – da cooptação por parte da mídia, da exaustão da matéria-prima nova, que é uma de nossas principais técnicas de diluição de ideias subversivas e ameaçadoras. Se algo semelhante se deu, então evidentemente Um Dia de Cão, com sua riqueza de detalhes antissociais, pode ser considerado um enorme esforço de reprocessamento de materiais sociais alarmantes para salvaguardar a tranquilidade dos frequentadores de cinema suburbanos.

Voltando às matérias-primas em si mesmas, vale a pena examinar rapidamente o que o filme não fez. Vivemos, afinal de contas, em um período em que o público tem um apetite voraz pelo fato documentário, pelo anedótico, pelo vécu, pelo fait divers, pela história real em toda a sua imprevisibilidade e vigor sociológico. Mesmo sem ir tão longe, até o fracassado, ainda que sintomático, “romance de não-ficção” e a indubitável predominância da não-ficção sobre a ficção nas listas de livros mais vendidos, pode-se detectar uma incorporação particularmente surpreendente desse interesse em uma série de experimentos recentes na televisão norte-americana como o documentário ficcional (ou “docudrama”): reportagens narrativas, em que atores fazem a reconstituição de crimes sensacionalistas, como os assassinatos de Mason ou o caso Shepherd, ou ainda o julgamento de John Henry Faulk, ou de fait divers de qualquer forma curiosos, como o disco voador visto por um casal de raças diferentes, o confronto acirrado de Truman com MacArthur, ou um caso de ostracismo em West Point.

Teríamos compreendido bastante se pudéssemos explicar o porquê de Um Dia de Cão não ter nada em comum com esses documentários ficcionais, que estão, de longe, entre as melhores produções realizadas pela televisão comercial norte-americana, com sucesso, ao menos em parte, atribuível à distância que esses pseudodocumentários mantêm entre o fato na vida real e sua representação. Os mais significativos deles guardam o segredo de seu conteúdo histórico e, ao mesmo tempo em que se propõem a dar-nos uma versão dos acontecimentos, acabam por exacerbar nossa certeza de que jamais saberemos com exatidão o que realmente ocorreu. (Tal disjunção estrutural entre forma e conteúdo projeta claramente uma estratégia estética muito diferente da utilizada no documentário griersoniano clássico, no neorrealismo italiano, no Kinopravda ou no cine-verité, para mencionar apenas três das tentativas anteriores de solucionar o problema da relação entre os filmes e o fato ou acontecimento, tentativas que, atualmente, não são mais possíveis.)

Ainda que seja evidente que Um Dia de Cão não tem nenhum dos pontos fortes dessas estratégias e nem mesmo procura empregá-las, a justaposição traz o benefício de dramatizar e reiterar tudo o que consta das críticas francesas recentes sobre a representação como categoria ideológica. O que marca a diferença entre o filme de Lumet e qualquer um dos pseudodocumentários de TV citados é precisamente sua unidade de forma e conteúdo: acabamos por nos sentir seguros na ilusão de que a câmera está testemunhando tudo exatamente como aconteceu e que o que ela vê é tudo o que há para ser visto.

A câmera é presença e verdade absolutas: assim, a estética da representação destrói a densidade do acontecimento histórico, e o reduz à condição de ficção. Os antigos valores do realismo, sobreviventes no filme comercial, esvaziam o interesse e a vitalidade de sua matéria-prima anedótica, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, as técnicas obviamente degradadas da narrativa da televisão, irremediavelmente, condenadas por sua aplicação e justaposição com a publicidade veiculada, acabam preservando a verdade do acontecimento ao marcar a distância que as separa dele. Entretanto, é o fantástico desempenho virtuosístico de Al Pacino que o destitui de qualquer possibilidade de verismo e o condena inexoravelmente a permanecer um produto de Hollywood: o star system é estrutural e fundamentalmente irreconciliável com o neorrealismo.

Isso se constitui, de fato, no paradoxo básico que desejo abordar e aprofundar nas seguintes observações: o que é bom sobre o filme é o que é ruim sobre ele, e o que é ruim, ao contrário, é o que é bom, de diversas maneiras; tudo que o torna uma obra de primeira linha da indústria cinematográfica, com grandes atores, pode transformá-lo em uma produção suspeita, sob outro ponto de vista, enquanto sua originalidade histórica deve ser buscada em locais que devem parecer acidentais em relação a suas qualidades intrínsecas.

Contudo, isso não representa um estado de coisas que poderia ter sido acertado por meio de um planejamento cuidadoso: não se trata de uma inadequação que poderia ter sido evitada caso os produtores tivessem dividido seu material de maneira apropriada e planejado, por um lado, um documentário neorrealista, e, por outro, um filme de assalto brilhante. Em vez disso, temos que trabalhar com aquele elemento insolúvel, profundamente sintomático, denominado contradição, e podemos esperar, se o abordarmos e o examinarmos de maneira adequada, levantar algumas questões básicas a respeito dos caminhos da cultura e da realidade social contemporâneas.

O que fica evidente desde o início é que Um Dia de Cão é um produto ambíguo no que diz respeito à recepção; mais do que isso, o filme é estruturado de tal modo que pode ser concentrado em duas formas bastante distintas que parecem render duas experiências narrativas bastante diferentes. Prometi mostrar que uma dessas narrativas sugere uma evolução, ou pelo menos uma transformação, na figuração possível da articulação das classes sociais na vida cotidiana. Mas certamente essa não é a leitura mais óbvia ou mais acessível do filme, que inicialmente parece inscrever-se em uma tradição bem diferente, que para nós hoje em dia é certamente muito mais regressiva. Isso é o que podemos chamar, grosso modo, de paradigma existencial, não no sentido técnico do termo, mas utilizando-o na acepção que a mídia dá à cultura média, middle-brow, que nos Estados Unidos de hoje passou a designar os romances de Mailer ou o Ardil 22 (Catch-22).

Existencialismo, aqui, não significa Sartre ou Heidegger, mas antes o anti-herói ensimesmado, tal como em Saul Bellow, e um modo de ver a alienação (termo empregado também mais no sentido reconhecido pela mídia do que propriamente no sentido técnico) que revela autopiedade, frustração e sobretudo – o conceito absolutamente norte-americano dos dias de ontem – a “incapacidade de se comunicar”. Seja esse paradigma narrativo característico a causa ou o efeito da psicologização e da privatização sistemáticas da ideologia dos anos 50 e do início dos anos 60, é evidente que os fatos sofrem uma mudança mais lenta na esfera narrativa e cultural do que no âmbito puramente ideológico, e isso implica o fato de escritores e cineastas – que, se assim não fosse, não teriam dificuldade em reconhecer uma ideia datada, não mais inovadora – voltarem a esses velhos paradigmas.

No entanto, tal “desenvolvimento desigual” dos paradigmas narrativos, pelos quais explicamos a vida cotidiana, é reforçado por uma outra tendência do consumismo contemporâneo, a saber, a volta aos anos 50, a febre da nostalgia, ou o que os franceses chamam de la mode rétro, em outras palavras, a substituição deliberada da invenção irrealizável de estilos contemporâneos ou pós-contemporâneos adequados (em um romance como Ragtime) pelo pastiche e imitação de estilos passados.

Assim, como se não bastasse o fato de as urgências políticas coletivas da década de 1960 terem consignado ao anti-herói e ao anti-romance as cinzas da história, atualmente os vemos renascer como um sinal paradoxal dos bons e velhos tempos, quando tudo o que tínhamos com que nos preocupar eram problemas psicológicos, excesso de mimo e se a televisão arruinaria a cultura norte-americana. Do meu ponto de vista, por exemplo, não só a produção, de 1975, de Um Estranho no Ninho (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) de Milos Forman (baseado no romance de Kesey, de 1962) é um filme nostálgico típico dos anos 50, que revive todos os protestos estereotípicos de um passado individualista, mas também, sendo virtualmente um filme tcheco disfarçado, reduplica aquele intervalo de tempo particular em outra forma de “desenvolvimento desigual”, mais característica da Europa Central.

A atuação pelo “Método”* consistia na elaboração da ideologia do anti-herói na esfera relativamente mais concreta do gestual, da voz e do estilo teatrais que se aproxima das posturas comportamentais e da expressão corporal, enfim, das linguagens interpessoais da vida cotidiana, onde representa, de fato, não só a estilização e o efeito de elementos já presentes nas engrenagens da comunidade norte-americana mas também a causa e o modelo de novos tipos de comportamento que a adaptam às ruas e ao mundo real.

Aqui, quem sabe pela primeira vez possamos entender de modo concreto de que forma o que há de melhor em Um Dia de Cão também é o que temos de pior nele, pois a performance de Al Pacino no papel de Sonny, por ser simplesmente brilhante, remete o filme cada vez mais ao paradigma antiquado do anti-herói e do ator que segue o Método. Com efeito, a contradição interna de sua performance é ainda mais surpreendente que isso: porque, como dissemos, desde Fréderic Moreau e Joseph K., de Kafka, até Bellow, Malamud, Roth e outros, o anti-herói erigiu-se com base na não-comunicação e na incapacidade de articulação; e as agonias e os eflúvios da atuação pelo Método eram perfeitamente calculadas para manifestar essa asfixia do espírito incapaz de concluir suas sentenças.

Mas, na reapropriação de segunda geração desse estilo em Pacino, ocorre um paradoxo, ou seja, o inarticulado torna-se a mais completa forma de expressividade, a hesitação desprovida de palavras mostra ser volúvel e a agonia da incomunicabilidade revela-se de fácil compreensão.

Nesse ponto, algo diferente começa a acontecer, e a história de Sonny para de exprimir o pathos do indivíduo isolado ou do solitário existencialista, do mesmo modo que a matéria-prima de que é constituída – a marginalidade e a transgressão – deixa de ser considerada antissocial e torna-se em si mesma uma nova categoria social. O gesto de revolta e o clamor da ira começam a perder sua frustração – a expressão “ira impotente” (impotent rage) havia sido o estereótipo da narrativa norte-americana desde Faulkner, na verdade, desde Norris e Dreiser – e a assumir um outro significado.

E isso não se dá certamente com a presença de um novo conteúdo político: pois o assalto de Sonny, a política da marginalidade, não é muito mais que parte das lutas da vida cotidiana contemporânea; mas, sim, porque o gesto simplesmente “se projeta” e é compreendido. Já mencionamos o apoio da multidão (tanto na vida real como no filme de Lumet), mas isso é apenas o registro mais convencional da repercussão tangível do gesto de Sonny no contexto do filme.

Mais significativo, parece-me, é a manifesta simpatia dos próprios espectadores suburbanos, que do interior dos loteamentos urbanos da société de consommation percebem claramente a importância, para sua própria vida cotidiana, da reconstituição dessa espécie bem previsível de delito urbano. Diversamente do público dos filmes de Bogart, que ficava de fora e via o renegado ser impiedosamente destruído pela instituição monolítica e onipotente da Sociedade, este testemunhou o colapso da legitimidade do sistema (e a dissolução das legitimações nas quais ele se fundamenta): não só o Vietnã ou mesmo Watergate, mas com certeza a experiência mais significativa da inflação, que consiste no fenômeno privilegiado através do qual um público de classe média repentinamente toma a desagradável consciência de sua própria historicidade – são essas algumas das razões históricas que explicam o desmoronamento dos valores que seguem o modelo da ética protestante (respeito pela lei e pela ordem, pela propriedade e pelas instituições) que permitem que um público de classe média torça por Sonny.

No longo prazo, não obstante, deve-se buscar a explicação na lógica do próprio sistema de mercadoria, cuja programação acaba por liquidar até mesmo os valores ideológicos (respeito pela autoridade, patriotismo, o ideal da família, obediência às leis) em que repousa a ordem social e política do sistema.

Assim, os consumidores ideais – comparados aos seus ancestrais, observadores da ética protestante, com sua ética repressiva de trabalho, parcimônia e abnegação – acabam tendo um comportamento bem mais duvidoso que o de seus predecessores quando se trata de questões como lutar em guerras estrangeiras ou honrar compromissos de dívida ou, ainda, sonegar o imposto de renda. Para os cidadãos de um estágio multinacional do capitalismo pós-monopolista, o lado prático da vida cotidiana representa um teste de engenhosidade e uma batalha de perspicácia travada entre o consumidor e a corporação gigantesca, desprovida de qualquer fisionomia.

São essas, portanto, as pessoas que compreendem o gesto de Sonny, e suas simpatias acabam por se interseccionar e se deter em um tema bastante distinto, de contracultura, que é o da homossexualidade. Contudo, tais espectadores têm sua contraparte no filme nem tanto na multidão da rua, que é somente um sinal, sob a forma de coro, desse público implícito do ato de Sonny, mas nos próprios reféns e nas funcionárias da agência bancária, cujas atitudes se modificam em relação a Sonny e se tornam, portanto, uma parte significativa do que o filme tem para nos mostrar.

Com efeito, pode-se dizer que, em uma segunda leitura do filme, a relação entre a forma e o fundo se inverte, e a personagem Sonny – o herói de um enredo mais convencional de anti-herói – transforma-se agora em um simples pretexto para o aparecimento e a nova visibilidade de algo mais fundamental no que poderia simplesmente parecer o próprio fundo. Essa coisa mais fundamental é o equivalente sociológico da queima de estoque de antigos valores ideológicos por parte da sociedade consumista de que já falamos: aqui, porém, ela toma a forma mais tangível da transformação em gueto das velhas circunvizinhanças urbanas.

Historicamente, esse fenômeno não é muito recente; tampouco é desconhecido do jornalismo sociológico ou da própria literatura, que, em certo sentido, pode-se dizer que o tem representado nas descrições de Balzac do efeito solvente e corrosivo da economia monetária e do sistema de mercado nas sonolentas Gemeinschaften das antigas vilas provincianas.

O fato de que esse processo, que se acelerou de modo significativo nos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial – contemporâneo, portanto, da introdução da televisão e do início da Guerra Fria –, é resultado de decisões políticas deliberadas capazes de serem identificadas e datadas não é bem compreendido.

O programa federal de construção de estradas no pós-guerra e o incentivo à construção de residências familiares individuais pelos fundos de habitação para veteranos são componentes essenciais da nova estratégia corporativa: “A Lei das Edificações de 1949 introduziu a ideia de auxílio do governo federal no desenvolvimento privado dos centros das cidades, uma estratégia de reforma urbana altamente impulsionada pela General Electric Company, grandes bancos e companhias de seguro. As cidades não estavam destinadas a ser o local do desenvolvimento urbano para pessoas da classe trabalhadora […]. Essas decisões políticas e econômicas determinaram o padrão de desenvolvimento individual e residencial de forma efetiva. A classe trabalhadora dos brancos estava fadada à dispersão; e reservar-se-iam as cidades às pessoas muito pobres e aos relativamente ricos. Nessas circunstâncias, as compras de bens duráveis – automóveis, máquinas de lavar, casas próprias – começaram a absorver uma proporção cada vez maior dos rendimentos dos trabalhadores e causaram um enorme impacto nos padrões de trabalho”.[ii]

Podemos acrescentar que essa visão do futuro foi experimentada pela primeira vez de maneira sistemática em Newark, Nova Jersey, que pode assim se candidatar a compartilhar algo das características sinistras e legendárias que envolvem os nomes dos alvos dos experimentos estratégicos com bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, há uma distorção fundamental na forma pela qual tradicionalmente somos levados a deplorar eventos como a destruição, na sociedade norte-americana contemporânea, do centro das cidades e a ascensão da cultura do shopping center.

De modo geral, creio que seria razoável afirmar que pensamos sobre esses acontecimentos como resultados inevitáveis da lógica da sociedade de consumo, onde não há muito o que políticos ou indivíduos possam fazer para inverter a situação; mesmo os radicais ficam satisfeitos ao ressaltar a continuidade entre a atomização de velhas comunidades e grupos sociais dos dias de hoje e a análise de Marx sobre os efeitos destrutivos do capitalismo clássico, desde a época dos cercamentos na Inglaterra até o surgimento do sistema fabril.

O que há de novo, hoje, o que pode ser percebido tanto no excerto de False Promises de Stanley Aronowitz, citado acima, assim como em Um Dia de Cão, é a consciência elementar de que alguém foi responsável por tudo isso, que transformações sociais de tal vulto não são meramente parte da lógica contínua do sistema – embora também o sejam – mas sobretudo consequências das decisões de indivíduos e grupos poderosos e estrategicamente posicionados. Todavia, o ressurgimento desses grupos – a possibilidade reiterada de mais uma vez observar o que Lukács denominaria sujeito da história, da qual o restante de nós seríamos ainda apenas objetos – não pode ser encarado como o resultado do aumento das informações sobre nosso papel por parte dos chamados historiadores revisionistas; ao contrário, nossa possibilidade de reescrever a história dessa forma deve ser entendida como a função de uma mudança fundamental na própria situação histórica, bem como do poder e das relações de classe a ela subjacentes.

Antes de dizermos que tipo de mudança é essa, gostaríamos de lembrar, entretanto, como Um Dia de Cão tão lucidamente explora o espaço resultante dessas mudanças históricas, a vizinhança transformada em gueto, com seus estabelecimentos decadentes de pequeno porte sendo paulatinamente substituídos por estacionamentos e redes de lojas. De fato, não é por acaso que o principal circuito de comunicação do filme se passa entre a lojinha onde a polícia estabelece seu quartel-general e a agência bancária – original da vida real foi, de modo bastante apropriado, uma agência do Chase Manhattan – onde Sonny mantém os reféns.

Dessa forma, é possível que a verdade da história urbana recente seja expressa dentro do ambiente das próprias cenas no banco; basta notar, primeiramente, que todos na agência são apenas funcionários assalariados de um império multinacional invisível e, depois, à medida que a história do filme se desenrola, que o trabalho nesse espaço já periférico e descentralizado, essencialmente colonizado, é feito por aqueles seres mal remunerados e duplamente de segunda classe, que são as mulheres, e cuja situação marginal, do ponto de vista estrutural, não deixa portanto de apresentar certa analogia com a situação do próprio Sonny, ou pelo menos serve de reflexo dela da mesma forma que o proletariado do Terceiro Mundo pode refletir a violência e o crime das minorias no Primeiro Mundo.

Uma das características mais realistas a respeito da cultura comercial norte-americana recente, com efeito, tem sido sua disposição em reconhecer e representar, pelo menos de passagem, a estranha coexistência e superposição, na América de hoje, de universos sociais separados entre si de uma forma tão rígida quanto o sistema de castas, um tipo de existência pós-Bowey* e/ou de Terceiro Mundo permanente no coração do próprio Primeiro Mundo.

Esse tipo de percepção não constitui em si mesmo, todavia, a consciência de classe à qual nos referimos no início deste ensaio, mas apenas fornece material para a retórica da marginalidade, para um populismo novo e mais virulento. Com efeito, deve-se fazer a distinção entre a concepção marxista de classe e a sociológico-burguês-acadêmica, sobretudo pela ênfase conferida pela primeira à racionalidade. Para a sociologia acadêmica, as classes sociais são entendidas isoladas uma das outras, sob a forma de subculturas ou “estilos de vida” de grupos independentes: o termo “estrato”, frequentemente empregado, transmite efetivamente essa visão de unidades sociais independentes, o que, por sua vez, implica que cada uma pode ser estudada separadamente, sem se fazer referências às demais, por algum pesquisador que saia a campo.

Então pode-se ter monografias sobre a ideologia do estrato profissional, sobre a apatia política do estrato das secretarias e assim por diante. Para o marxismo, no entanto, tais observações empíricas não são suficientes para penetrar na estrutura real do sistema de classes – considerado por ele como essencialmente dicotômico –, pelo menos na formação social mais tardia da pré-história que é o capitalismo: “A sociedade como um todo”, diz uma famosa passagem do Manifesto Comunista, “está se dividindo cada vez mais em dois grandes campos de hostilidade, em duas grandes classes em confronto direto entre si: a burguesia e o proletariado”.

A isso devemos apenas acrescentar (1) que esse antagonismo de classe não manifesto e essencialmente dicotômico somente se torna completamente visível, do ponto de vista empírico, em tempos de grande crise e polarização, o que equivale dizer, particularmente, no momento da própria revolução social; e (2) que a partir de um sistema de classe mundial, as oposições em jogo evidentemente são bem mais complicadas e difíceis de reconstruir do que no contexto mais representacional do velho Estado-nação.

Ante essas colocações, torna-se evidente que uma teoria de classes marxista implica a reestruturação dos dados fragmentados e não relacionados da sociologia burguesa empírica de forma holística: em termos, diria Lukács, de totalidade social, ou, como exprimiria seu antagonista Althusser, de “uma estrutura hierárquica complexa preestabelecida de elementos dominantes e subordinados”. Em qualquer dos casos, os subagrupamentos aleatórios da sociologia acadêmica assumiriam posições estruturais determinadas, embora por vezes ambivalentes, com respeito à oposição dicotômica das duas classes sociais fundamentais.

Já foram demonstrados em inovadores trabalhos recentes – penso, para a burguesia, na trilogia Flaubert de Sartre e, para o proletariado, no livro já citado de Aronowitz – os mecanismos pelos quais cada classe se define em termos da outra e se constitui numa anticlasse em relação à outra, e tudo isso a partir de valores ideológicos explícitos até os traços aparentemente não-políticos, “meramente” culturais, da vida cotidiana. Entretanto, a diferença entre a visão marxista de classes estruturalmente dicotômicas e o retrato sociológico acadêmico de estratos independentes é mais que simplesmente intelectual: mais uma vez, a consciência da realidade social, ou por outro lado a repressão da consciência sobre tal realidade, é “determinada pelo ser social”, nas palavras de Marx e portanto consiste em uma função da situação histórica e social.

Uma investigação sociológica notável conduzida por Ralf Dahrendorf de fato confirmou que essas duas abordagens das classes sociais – a acadêmica e a marxista – são em si mesmas condicionadas pela classe e refletem as perspectivas estruturais das duas posições de classe fundamentais. Assim, os que se encontram nos mais altos degraus da escada social tendem a formular sua própria visão da ordem social olhando para baixo, como estratos separados, enquanto aqueles situados na parte de baixo tendem a mapear sua experiência social com base na oposição pura e simples do “nós” e “eles”.[iii]

Mas se a situação for realmente essa, a representação em separado das classes vitimadas – seja ela na pessoa do próprio Sonny como um marginal, ou nos funcionários de escritório do banco como grupo explorado – não basta para constituir um sistema de classe e, muito menos, para induzir o despertar da consciência de classe nos espectadores. Tampouco são as constantes referências à diretoria ausente no banco suficientes para transformar a situação em uma autêntica relação de classes, uma vez que o termo não encontra representação concreta – ou figuração, para retornar ao termo inicialmente empregado – dentro da própria narrativa cinematográfica.

Contudo, essa representação está presente em Um Dia de Cão, e é nessa aparição inesperada, em um trecho do filme onde normalmente não a procuraríamos, que se concentra o maior interesse do filme no presente contexto – nossa possibilidade de enfocá-lo como sendo, conforme temos argumentado, diretamente proporcional à capacidade de nos desprender da história de Sonny e de renunciar aos velhos hábitos narrativos, que nos condicionam a seguir as experiências individuais do herói ou do anti-herói, em vez de acompanhar a explosão do texto e o funcionamento do sentido em outros fragmentos narrativos aleatórios.

Se formos capazes de fazê-lo – e já o estamos fazendo no momento em que estivermos predispostos a inverter o assalto e ler o papel de Sonny como um mero pretexto para a revelação daquele espaço colonizado que é a agência bancária, com sua força de trabalho que se tornou periférica ou marginalizada –, o que começa lentamente a ocupar o centro de gravidade do filme é a ação do lado de fora do banco, particularmente o conflito, pelo comando da ação, entre a polícia local e os oficiais do FBI. Nesse ponto, existem várias formas de explicar essa mudança de foco, e nenhuma delas está errada: por um lado, podemos observar que, estando Sonny efetivamente encurralado no interior do banco, não pode mais gerar os acontecimentos, e, portanto, o centro de gravidade é transferido para fora.

Mais pertinente ainda, uma vez que o paradoxo efetivo do filme – relegado ao segundo plano pela atuação de Al Pacino – é a capacidade fundamental de Sonny de despertar simpatia, pode-se compreender esse deslocamento externo da ação como um esforço da narrativa em gerar uma figura de autoridade capaz de lidar diretamente com ele sem sucumbir a seu charme. Isso, porém, não é apenas uma questão de dinâmica da narrativa; está em jogo também uma resposta ideológica à pergunta fundamental: de que maneira se pode imaginar a autoridade nos dias de hoje, de que maneira conceber em nossa imaginação – isto é, de forma não abstrata, não conceitual – um princípio de autoridade capaz de expressar a impessoalidade essencial e a estrutura pós-individualista da estrutura de poder de nossa sociedade que, mesmo assim, continua funcionando para pessoas reais, nos momentos de necessidades palpáveis da vida cotidiana e em situações individuais de repressão?

É evidente que a figura do agente do FBI (James Broderick) representa uma solução narrativa para essa contradição ideológica, e a natureza da solução é depreciada pelos estilos das personagens dos agentes do FBI e do chefe de polícia local, Maretti (Charles Durning), cujos ataques de ira impotente e incompetência apaixonada estão presentes, nem tanto para humaniza-lo, mas para destacar a experiência fria e tecnocrática de seu rival.

Em certo sentido, naturalmente, tal contraste consiste no que atualmente vem a ser chamado de intertextual: não se trata realmente do encontro entre dois personagens, que representam dois “indivíduos”, mas sim o encontro de dois paradigmas narrativos, com efeito, de dois estereótipos narrativos: agentes do FBI “bem apessoados”, no estilo de Efrem Zimbalist, com o corte de cabelo dos anos 50, e o tira urbano comum, cujas encarnações televisivas são tantas que chegam a constranger: o encontro do FBI com Kojak!

Contudo, um dos elementos mais marcantes no filme, e a mais assombrosa impressão deixada por Um Dia de Cão em termos de atuação, não é tanto o heroísmo febril de Al Pacino, mas o seu oposto estilístico, o vazio absoluto, a frieza, a falta de expressão e de emotividade do agente do FBI. Esse rosto perscrutador, que esconde um processo de tomada de decisões reduzido a (ou que se desenvolve sob a forma de) pura técnica, ainda que seus julgamentos e avaliações sejam explicitamente inacessíveis aos espectadores, dentro ou fora da estrutura fílmica, representa uma das mais alarmantes conquistas da indústria cinematográfica norte-americana de nossos dias, e pode-se dizer que incorpora algo parecido com a verdade de um gênero bem diferente, mas igualmente real, o thriller de espionagem, em que tende a permanecer ofuscada pelo intrincado aparato teológico de uma dialética do Bem e do Mal.

Enquanto isso, as visões mais existenciais e trágico-particulares desse tipo de figura – penso a respeito do representante da lei (Denver Pyle) no filme Uma Rajada de Balas (Bonnie and Clyde, 1967), de Arthur Penn – projetam um tipo de punição inevitável, que é ainda alimentada por uma relutância extrema ao perdão, de modo que o processo de seguir os passos da vítima conserva uma forma de paixão ainda reconhecível como humana; o trabalho mais recente de Penn, Duelo de Gigantes (The Missouri Breaks, 1976), representou uma tentativa de avanço nessa dramatização personalizada da implacabilidade das instituições sociais, provendo seu articulador de uma paranoia generalizada (e, incidentalmente, presenteando Marlon Brando com a oportunidade de realizar uma de suas soberbas interpretações de grande ator); não se trata, porém, verdadeiramente de um aperfeiçoamento, e essa visão permanece enclausurada no pathos de uma visão da história individualista e cheia de autopiedade.

Em Um Dia de Cão, no entanto, o representante da ordem não se mostra relutante em perdoar, tampouco é paranóico; nesse sentido, está muito além do melodrama convencional e inacessível a qualquer um dos estereótipos psicologizantes permissíveis na maioria das representações comerciais do poder das instituições; as características anônimas da personagem assinalam a inserção inusitada e assustadora do real na estrutura relativamente previsível do filme de ficção – e isso, conforme mencionamos anteriormente, não por meio de técnicas de montagem ou de documentários tradicionais, mas antes através de um tipo de dialética de conotações no estilo de atuação, um tipo de silêncio ou de ausência marcada em um sistema de signos onde as outras formas de atuação nos programaram para um tipo diferente de expressividade.

O contraste básico, aquele entre o chefe de polícia e o agente do FBI, é a dramatização de uma mudança histórica e social que já foi um tema importante de nossa literatura, e para a qual, por já estarmos muito acostumados, perdemos a sensibilidade; diversamente, os romances de John O’Hara e as investigações sociológicas de C. Wright Mills documentaram a erosão gradual, porém irreversível, das estruturas de poder, liderança ou esquemas de autoridade de âmbito local e estadual pelo poder nacional e, atualmente, multinacional. Basta lembrar a hierarquia social de Gibbsville tomando contato decepcionante com a nova riqueza e as novas hierarquias políticas da era do New Deal; basta lembrar – e, nesse caso, um exemplo ainda mais relevante para nossos propósitos – a crise de figuração implícita nessa transferência de poder das circunstâncias “cara a cara” da vida cotidiana das antigas comunidades das cidades pequenas para a abstração do poder da nação como um todo (crise já sugerida pela representação literária da “política” como um tema especializado em si mesmo).

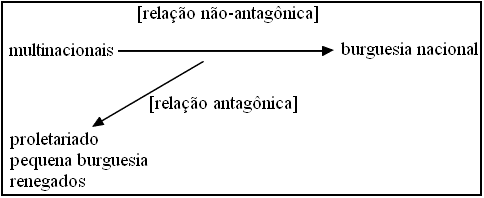

Dessa forma, o tenente de polícia personifica o alvoroço impotente e totalmente desprovido de sentido da estrutura de poder local; e, mediante essa inflexão de nossa leitura, com essa operação interpretativa, toda a estrutura alegórica de Um Dia de Cão surge de repente à luz do dia. O agente do FBI – agora que conseguimos identificar o que ele suplanta – começa a ocupar o lugar daquela rede de poder imensa e descentralizada que caracteriza o estágio multinacional atual do capitalismo monopolista.

A própria ausência de suas características torna-se um signo e uma expressão da presença/ausência do poder corporativo em nossas vidas cotidianas, capaz de moldar a tudo e a todos, onipresente e, não obstante, raramente acessível em termos de figuração, quer dizer, na forma representável de atores ou agentes individuais. Assim, o homem do FBI é o oposto estrutural da equipe de secretárias da agência bancária: estas se apresentam em toda a sua individualidade existencial, mas são supérfluas e declaradamente marginalizadas, ao passo que aquele é tão despersonificado que passa a ser pouco mais que um marcador – no mundo empírico da vida cotidiana, do fait divers e dos artigos de jornal – da posição do poder e do controle definitivos.

Todavia, mesmo com essa incorporação indistinta das forças das estruturas corporativas multinacionais, que são o assunto da história mundial do momento presente, abre-se a possibilidade real de figuração e, com ela, a possibilidade de um tipo adequado da própria consciência de classe. A partir desse momento, a estrutura de classe representada no filme é articulada em três eixos: primeiro, a pequena burguesia recém-atomizada das cidades, cujas “proletarização” e marginalização se manifestam tanto pelas funcionárias, por um lado, como pelos lumpens, por outro (Sonny e seu cúmplice, Sal [John Cazale], mas também a própria multidão, uma encarnação da lógica da marginalidade, que vai desde as transgressões ditas “normais” da homossexualidade e dos delitos comuns até as patologias da paranoia de Sal e do transexualismo de Ernie [Chris Saradon]).

Um segundo eixo é constituído pelas estruturas de poder impotentes da vizinhança local, que representa algo parecido com as burguesias nacionais do Terceiro Mundo – colonizadas e desprovidas de seu conteúdo anterior e deixadas com pouco mais que as carapaças vazias e as marcas externas da autoridade e do processo decisório.

Por fim, naturalmente, o capitalismo multinacional em que se transformaram as classes dominantes de nosso mundo, e cuja primazia se inscreve na trajetória espacial do próprio filme, à medida que ele se desloca do ambiente de miséria, transformado em gueto, do interior do banco para o cenário de “ficção científica” inóspito e impessoal do final, no aeroporto: um espaço corporativo inabitado, com todo o aparato tecnológico e altamente funcional, um local além tanto da cidade como do campo – coletivo, ainda que sem ninguém, automatizado e informatizado, ainda que desprovido daquela agitação utópica que se previa a respeito desse espaço, sem qualquer daqueles atributos ainda distintivos que caracterizam a visão futurística dinâmica e ainda “moderna” do futuro em nosso próprio passado recente.

Aqui – como no estilo inexpressivo de atuação dos agentes do FBI – o filme apresenta um poderoso argumento não conceitual, destruindo seus próprios efeitos intrínsecos e anulando uma linguagem cinematográfica e performática que, embora convencional, usufrui de grande prestígio.

Duas observações finais a respeito desse trabalho, uma sobre seus efeitos políticos e estéticos mais significativos, outra acerca de suas condições históricas de possibilidade. Tomemos primeiramente o segundo problema: por várias vezes, salientamos a figuração narrativa da consciência de classe no contexto histórico. Destacamos tanto a natureza dicotômica da estrutura e classe como a dependência da própria consciência de classe em relação à lógica da conjuntura social e história. A frase de Marx, prescrevendo que a consciência é determinada pelo ser social, vale para a própria consciência de classe tanto quanto para qualquer outra forma.

Portanto, devemos agora tentar provar nosso argumento e dizer por que – se é que parece ao menos detectável alguma possibilidade, nova ou renovada, de se ter consciência de classe ainda que de uma forma muito pouco acentuada – é este o momento de defendê-la, e não há vinte ou trinta anos. Pode-se responder a essa questão, contudo, de uma maneira sucinta e decisiva; a resposta está implícita na própria expressão “corporação multinacional”, que – por mais inadequada que seja (uma vez que todas as corporações multinacionais são, na verdade, expressões do capitalismo norte-americano) – não teria sido inventada se não tivesse surgido um elemento novo que parecia exigir uma nova denominação.

Parece ser fato que, após o fracasso na Guerra do Vietnã, as famosas corporações multinacionais – o que costumava ser chamado de “classes dominantes” ou, mais tarde, de “elite do poder” do capitalismo monopolista – surgiram mais uma vez em público dos bastidores da história para defender seus próprios interesses. O fracasso da guerra significou que o avanço da revolução do mundo capitalista depende menos agora dos governos e mais da iniciativa das corporações. As pretensões políticas cada vez maiores das corporações globais são, assim, inevitáveis, e no entanto representam irremediavelmente uma maior exposição ao público, e a exposição carrega consigo o risco de hostilidade crescente.[iv]

Em nossos termos, porém, a linguagem psicológica dos autores de Global Reach pode ser traduzida como “consciência de classe”, e com essa nova visibilidade histórica o capitalismo transforma-se em objeto e é dramatizado como um ator e como um sujeito da história com uma simplicidade e intensidade alegóricas jamais ousadas desde a década de 1930.

Finalmente, uma última palavra sobre as implicações políticas do filme em si e as complexidades do tipo de estrutura alegórica que atribuímos a ele. Um Dia de Cão pode ser considerado um filme político? Certamente que não, uma vez que o sistema de classes de que temos falado é meramente implícito, podendo tanto ser notado como ignorado ou reprimido por seus espectadores. O que temos descrito é no máximo um material pré-político, a rearticulação gradativa da matéria-prima de um filme desse tipo em termos e em relações que nos permitem – após terem sido submetidos aos paradigmas antipolíticos, privatizantes e “existenciais” dos anos 1940 e 1950 – reconhecê-los, uma vez mais, como os paradigmas de classe.

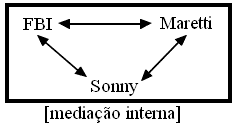

Entretanto, temos também de entender que a utilização desse material é muito mais complicada e problemática do que a terminologia de representação sugere. De fato, no processo pelo qual a estrutura de classe encontra no filme sua expressão na relação triangular entre Sonny, o chefe de polícia e o agente do FBI, deixamos escapar uma etapa essencial. A completa disparidade dessa relação qualitativa e dialética é mediada pelo próprio star system e, nesse sentido – de maneira muito mais apropriada do que em sua temática explícita da exploração, por parte da mídia, do cerco de Sonny –, pode-se dizer que o filme trata de si próprio.

Com efeito, percebemos cada um dos principais atores em relação à sua distância do star system: a relação de Sonny com Maretti é a mesma mantida entre um superstar e um ator secundário, e nossa leitura dessa narrativa particular não consiste em uma passagem direta de um “actante” ou personagem para outro, mas passa pela mediação de nossa identificação e decodificação da própria situação dos atores. Ainda mais complexa e interessante é nossa decodificação do agente do FBI, cuja anonímia na narrativa cinematográfica se manifesta de modo muito preciso por meio de sua anonímia dentro da estrutura do star system de Hollywood. O rosto é ilegível e indefinido exatamente porque não se identifica o ator.

Na verdade, obviamente, ele não é familiar só na codificação do sistema hollywoodiano, pois o ator em questão, logo após participar do filme, tornou-se personagem fixa de um famoso seriado de televisão que permaneceu no ar por muito tempo, Family (1976-1980). Mas a questão aqui é precisamente que a televisão e suas referências consistem em um sistema de produção diferente e, mais que isso, a própria televisão representa, em relação aos filmes de Hollywood, o sistema multinacional novo e impessoal que está surgindo para sobrepujar o sistema mais individualista do antigo capitalismo nacional e da antiga cultura das mercadorias.

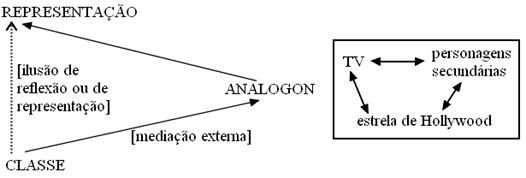

Assim, o fato sociológico extrínseco, ou o sistema de realidades, encontra-se inscrito na experiência interna intrínseca ao filme, naquilo que Sartre, fazendo uso de um conceito sugestivo e muito pouco conhecido em sua obra Psicologia da imaginação chama de analogon[v]: o nexo estrutural em nossa maneira de ler ou de observar uma experiência, durante nossas operações de decodificação ou recepção estética, que pode, a partir daí, ter uma tarefa dupla e prestar-se como substituto e representante no interior do objeto estético de um fenômeno que ocorre no exterior, que, por sua própria natureza, não pode ser diretamente “representado”.

Esse complexo de relações intra e extra-estéticas poderia ser representado esquematicamente conforme segue:

Encontramos, portanto, uma confirmação formal categórica de nossa hipótese inicial, segundo a qual o que há de ruim no filme é o que há de melhor nele e que o trabalho é uma realização paradoxal em que as qualidades e os defeitos constituem uma unidade dialética indissociável. Pois, em última análise, é o próprio star system – aquele fenômeno de mercantilização absolutamente irreconciliável com qualquer documentário ou forma de exploração do real do tipo cine-verité – o responsável mesmo por aquela autenticidade limitada que Um Dia de Cão é capaz de alcançar.

Post Scriptum

Eu diria hoje que este ensaio é um estudo sobre o que viria a denominar mapeamento cognitivo.[vi] Esse conceito pressupõe uma incompatibilidade radical entre as possibilidades de uma língua ou cultura nacional mais antiga (que ainda representa os fundamentos nos quais a literatura vem sendo produzida atualmente) e a organização mundial, transnacional, da infra-estrutura econômica do capitalismo contemporâneo.

O resultado de tal contradição é uma situação em que a verdade de nossa vida social – nos termos de Lukács, como uma totalidade – é cada vez mais irreconciliável com as possibilidades de expressão e articulação estéticas de que dispomos; uma situação em que se pode afirmar que, se formos capazes de produzir uma obra de arte a partir de nossa própria experiência, se pudermos atribuir à experiência uma forma de história que possa ser contada, então essa experiência deixa de ser verdadeira, mesmo como experiência individual; e, se pudermos atingir a verdade sobre nosso mundo como uma totalidade, então provavelmente o consideraremos uma expressão puramente conceitual, sem conseguirmos mais manter com ele uma relação imaginativa.

Dessa forma, na terminologia da psicanálise atual, seremos incapazes de nos inserir, como sujeitos individuais, em uma realidade ainda mais massificante e impessoal, ou transpessoal, externa a nós mesmos. Tal é a perspectiva em que se ultrapassam os limites da mera curiosidade intelectual ao indagarmos por rastros, ao menos vagamente concebíveis, de novas formas coletivas na produção artística de nosso tempo que possam ser capazes de substituir as formas individualistas anteriores (do realismo convencional ou do modernismo atualmente convencionalizado); essa é também a perspectiva em que um fenômeno estético-cultural irresoluto como Um Dia de Cão assume os valores de uma evidência reveladora.

*Fredric Jameson é diretor do Centro de Teoria Crítica da Duke University (EUA). Autor, entre outros livros, de Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions (Verso).

Tradução: Neide Aparecida Silva

Referência

Um Dia de Cão (Dog Day Afternoon)

EUA, 1975, 124 minutos

Direção: Sidney Lumet

Roteiro: Frank Pierson

Elenco: Al Pacino, John Cazale, Gary Springer, Sully Boyar, John Marriott, Jay Gerber, Carol Kane.

Notas

[i] Ver, para uma consulta interessante da cobertura jornalística sobre o assalto de Wojtowicz, Eric Holm, “Dog Day Afteraste”, em Jump Cut, n. 10-11, p. 3-4, jun. 1976.

* O autor refere-se aí ao famoso método de atuação do Actor’s Studio (N. T.).

[ii] Stanley Aronowitz, False Promises (Nova York, McGraw-Hill, 1973, p. 383).

* Bowery é uma parte de Manhattan onde há um número muito grande de mendigos (N. T.).

[iii] Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (Stanford, Stanford University Press, 1959, p. 280-9).

[iv] Ver Richard J. Barnet e Ronald E. Muller, Global Reach (Nova York, Simon and Schuster, 1974, p. 68).

[v] Jean-Paul Sartre, The Psychology of Imagination (Nova York, Washigton Square Press, 1968, p. 21-71); aqui analogon é traduzido como “the analogue” (“o análogo”).

[vi] Ver Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (Durham, Duke University Press, 1991), de minha autoria, em particular o primeiro e o último capítulos. [Pós-modernismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio, Ática]