Por NATÁLIA QUINDERÉ*

Considerações sobre uma bienal surpreendentemente de mulheres

Visitei o pavilhão da Bienal três vezes, em períodos curtos – quinta à noite, sábado pela manhã, domingo à tarde. No terceiro dia de visita me esbarrei com a tela do pintor espanhol Juan van der Hamen y León (1596–1631), Retrato de Dona Catalina de Erauso. A freira alferes (1625–28). Não é comum se esbarrar com um retrato do século XVII em uma exposição de arte contemporânea como a Bienal.

Além disso, a pessoa retratada não parecia ser a mesma do título: Dona Catalina. É uma pintura de tons terrosos, com fundo escuro. Vê-se rugas acentuadas ao redor da boca cerrada e do queixo. A “freira alferes” nasceu em 1592 ou 1595. Como toda “mulher” abastada daquela época, não teve direito a herança e foi colocada no convento ao lado de suas irmãs. Suas aventuras começaram quando fugiu da instituição religiosa, vestida de homem, e conseguiu trabalhar como alferes da marinha espanhola. A personagem foi retratada, por van der Hamen y León, com sua farda.

Ao lado da pintura barroca, está em exposição um documento histórico — uma denúncia de 1591 contra Xica Manicongo. No site da Bienal, lê-se em sua minibio: “Manicongo é considerada a primeira travesti do Brasil. Foi escravizada e trabalhou como sapateira na capital baiana. Recusava-se a usar roupas consideradas masculinas e a se comportar como se esperava de um homem e por isso foi acusada de sodomia e de fazer parte de uma quadrilha de feiticeiros sodomitas. Julgada pelo Tribunal do Santo Ofício e condenada à pena de ser queimada viva em praça pública e ter seus descendentes desonrados até a terceira geração, Manicongo abriu mão de sua identidade feminina”.1

O reconhecimento de Xica Manicongo é decorrente de muita luta e pressão política da comunidade LGBTQIAPN+ de fazer sua história ser lembrada.2

O esbarrão com a pintura e o documento ressignificaram minhas duas idas anteriores ao pavilhão, pois, por meio dele, consegui amarrar e desenvolver ideias sobre aquilo que tinha visto e ainda estava vendo. Caminho alguns passos e vou ao encontro da videoinstalação da dupla Cabello e Carceller, chamada Uma voz para Erauso. Epílogo para um tempo trans (2021). O trabalho resgata o retrato de Dona Catalina de Erauso e o arremessa em nosso tempo, entre três personagens trans e não bináries – Tino de Carlos, Lewin Lerbours e Bambi – que conversam com a pintura barroca espanhola, em meio a trilha de Mursego.

Uma das personagens do vídeo pergunta a Erauso: Como você conseguiu ser retratado? E com essas roupas? Na história da arte europeia, o retrato era uma ferramenta para inscrever, na história, personagens ilustres. Quando artistas europeus passam a pintar retratos de pessoas anônimas, acontece uma revolução pictórica, chamada “realismo” – cerca de 200 anos após a pintura da “freira alferes”.

Na Espanha, Dona Catalina de Erauso – a “freira alferes” – é bastante conhecida, nomeando ruas e outros espaços, inclusive, em países da América Latina por onde esteve. No País Basco, sua biografia é caracterizada pelo heroísmo. Havia certo receio de Cabello e Carceller de trabalhar com essa personagem célebre, porque, além de ter nascido no seio de uma família abastada branca, com status social, era assumidamente racista e imperialista. A “freira alferes” apoiou a empresa colonial, participando do genocídio mapuche e assassinando uma série de pessoas – realizações descritas, como feitos, em sua autobiografia e em outros documentos de época. Na verdade, foi o encontro com aquela imagem que fez com que a dupla percebesse que o trabalho caminharia ao seu redor – até porque não há registros de retratos de dissidentes de gênero daquele período.

Paul Preciado, curador de uma exposição da dupla em 2022, em um museu de Bilbao, afirma que a pintura de van der Hamen y León talvez seja o primeiro retrato de uma pessoa trans. Erauso menciona, por exemplo, a utilização de técnicas de transformação de seu corpo para fazer desaparecer seus seios –binding –, e se identifica com uma série de nomes masculinos: Francisco de Loyola, Juan Arriola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, Antonio… Antonio de Erauso é descrito, no México, como um homem muito, muito, muito bonito.

Antes de retornar à Nova América, ele consegue uma bula papal que lhe permite o direito de mudar de nome e de usar roupas masculinas. É nesse ínterim que seu retrato é realizado. A recuperação do retrato, em Uma voz para Erauso, ecoa, no presente, a dissidência de gênero do alferes, sem apaziguar os atos de violência colonial cometidos pela personagem. Ademais, historiciza seu desejo de viver uma vida em um registro masculino e da masculinidade, como um europeu branco, no século XVII – a inscrição D. Catalina de Erauso na pintura é apócrifa, provavelmente.

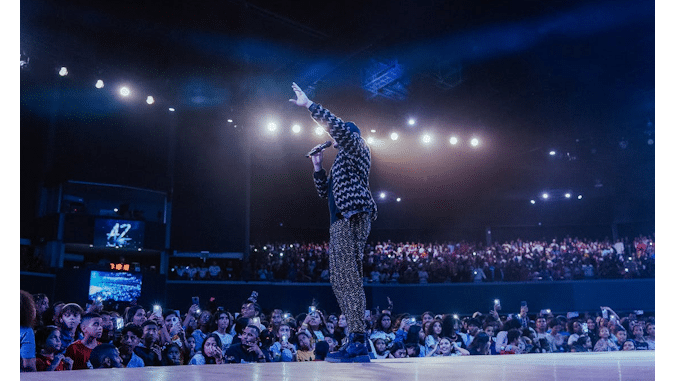

Naquela tarde de domingo, mulheres trans, pessoas não bináries, gays, atravessavam juntes o pavilhão para, no finalzinho do segundo andar, participar do ball, bem em frente ao trabalho de Daniel Lie, Outres – uma instalação composta de fungos, bactérias, terra, pano, folhas secas que se transforma com o passar do tempo da mostra. O palco ocupava o espaço do trabalho de Denise Ferreira da Silva e estava lotado de gente ao seu redor. Com passo rápido, um jovem monitor se aproximou de um grupo que tentou atravessar o primeiro piso e disse: “vocês não podem andar com essas bolsas pelo pavilhão” – “amigo, ela vai se apresentar no ball”!

O movimento engendrado pela resposta, rápida como um piscar de olhos, é uma redistribuição política do território da Bienal. Esse território se transforma entre os esportistas brancos de fim de semana do parque Ibirapuera que visitam o pavilhão, com suas roupas de ginástica. Público e participantes não paravam de chegar ao ball, e o som do evento reverberava nas salas de projeção do segundo piso e do lado de fora do prédio.

É festa!

Lésbicas

Em duas saletas do segundo andar, há um conjunto de fotografias de Rosa Gauditano (1955). Em novembro/dezembro de 1978, a revista Veja encomendara uma série de fotografias a Rosa Guaditano da vida de mulheres lésbicas na capital paulista: como são? como vivem? – escreveu a fotógrafa. Essa série faria parte de uma grande reportagem com texto e imagem da revista. Rosa Guaditano trabalhou por dois meses, entre as 23h e 6h da manhã, capturando a vida noturna desse grupo e notou que parte dessas mulheres “fazem dois papeis”: de dia, família e trabalho; à noite, afirmam “sua verdadeira realidade”. A matéria nunca foi publicada.

Na primeira saleta, grupos de mulheres se abraçam, sorrisos saltam das fotos em preto-branco: uma mulher tapa seu rosto com uma mão e com a outra segura um cigarro; a mulher ao seu lado olha para a câmera e gesticula com a cabeça – um pô – sorridente. É possível sentir as vidas sendo vividas nas mesas do bar, no jogo de sinuca, entre mulheres, apenas. Na segunda sala, com uma parede de espelhos que multiplica ao infinito as fotografias de Rosa Gauditano, imagens de shows eróticos de mulheres para mulheres. Ali, estão expostas fotografias com jogos de luz e sombra bem definidos – vê-se mulheres seminuas na contraluz. Tudo muito sedutor. Uso astuto e elegante de procedimentos formais para construir, na fotografia, a atmosfera erótica da cena lésbica, na noite da capital de São Paulo.

Bem próximo ao trabalho de Rosa Guaditano, está uma saleta escura, agora, de cinema, onde se escuta em off: “Se você é hétero, você não precisa estar na frente. Ponto final. Se você não vai nos dar dinheiro, e se você é hétero, você não precisa estar na frente. Mas não nos desrespeite…” Outra voz em off, que depois descobrimos ser de Ronnie – a lésbica negra que comanda o clube e apresenta Shakedow –, continua: “Por favor, não desrespeitem minhas dançarinas. Elas dançam para garotas. Se você não gosta, apenas sente-se, bubu. Aqui, é um clube gay. Não se ofenda por isso”.

É o início do vídeo de Leilah Weinraub, Shakedown (2018). O filme é o resultado da edição e montagem de uma série de filmagens, realizadas por Leilah Weinraub, entre 2002–2005 e 2010, em um clube de lésbicas negras em Los Angeles, chamado Horizon. A cineasta que guardou as filmagens por quase uma década afirma que demorou para sentir que as pessoas retratadas no filme estariam seguras de serem julgadas.

Shakedown tem 60 minutos de duração. É um tapa na cara dos caretas. Muito dinheiro voa no ar entre mulheres seminuas que performam com um público ao seu redor, sem palco. Logo no início do filme você percebe que existe uma comunidade em torno das dançarinas exóticas – “I’m an exotic dancer” – e do público, especialmente, entre as paredes do Horizon, mas também fora dele. Elas formam famílias e têm filhes. Embora, aqui, estejamos falando, diferentemente da pintura de Erauso e do caso de Xica Manicongo, de um regime binário de gênero bem determinado – masculino/feminino –, no decorrer do filme de Leilah Weinraub nos damos conta de que há um trânsito e uma multiplicação de imagens, esgarçando a ideia de que haveria uma forma única de ser homem e ser mulher. Temos a Rainha, a Slim – corta para os dois lados –, temos a bucht, a mulherzinha, Egypt e muitas outras identidades.

Egypt, a dançarina de voz mansa, é uma personagem central no filme. Ela vai sendo acompanhada por Leilah Weinraub até mais ou menos 2013 e é fundamental na montagem do vídeo. Há inúmeras boas cenas com ela, em Shakedown. Uma das mais marcantes é quando sua namorada negra, sentada ao seu lado, em um sofá, narra como era fã da dançarina. Juntava dinheiro na época da escola para vê-la dançar. Tinha um poster no seu quarto que foi descoberto por sua mãe… Agora, namorando com seu sonho adolescente, detesta quando Alicia começa a se arrumar para os shows. Egypt aparece, um alter ego, uma energia, um corpo, com gestos diferentes. Ela diz: “é difícil”. Alicia sorri: “Egypt é uma ilusão”. “É uma fantasia”. A namorada contesta: “por vezes, não parece”. Egypt é uma realidade para sua namorada e para as mães de família, também.

Em muitos momentos de Shakedown, as mulheres parecem reproduzir movimentos que eu já conheço via MTV. Aquelas coreografias me lembram as dançarinas de videoclipes de música estadunidenses, do início dos anos 2000. Ninguém está nua, porém há lampejos dessa contracultura, bastante mastigada nos videoclipes. Recordemos que, na mesma época de gravação de Shakedown, Janet Jackson foi execrada por mostrar uma parte do mamilo, na apresentação do Super Bowl (2004) – um dos eventos televisionados com mais audiência do país.

A pressão social foi tanta que a cantora teve que vir a público de maneira bastante dócil (feminina?) afirmar que a aparição de seu mamilo, em cadeia nacional, foi um incidente infeliz, não coreografado. O filme de Leilah Weinraub termina de uma maneira melancólica e abrupta, com uma série de batidas policiais ao clube. Tudo que construímos é frágil – afirma a diretora em uma entrevista.

O anúncio duplicado do fim de Shakedown e do clube, via intervenção policial masculina branca, me fez relembrar um ensaio curtinho de Paul Preciado, chamado Basura y género. Mear/Cagar. Masculino/Femenino (2006). Paul Preciado analisa as leis não ditas na utilização dos banheiros públicos femininos e masculinos. Sua análise se passa em um aeroporto, em Paris, onde os nossos dejetos se encontram com o fluxo do capital globalizado – um nó freudiano do recalcamento. Para Paul Preciado, o banheiro público feminino seria uma paródia do espaço doméstico, onde a nudez e a produção (indesejada) de dejetos e fedor estão ocultos.

O direito de uso do banheiro é resguardado pelo patrulhamento realizado pelas próprias mulheres que partilham o espaço, dividindo espelhos e torneiras, mapeando as qualidades do que seria feminino em cada uma de nós. Caso alguém esteja fora dessas normas e se recuse a deixá-lo, será sempre possível alertar autoridades policiais: provavelmente homens que mijam em pé; sempre eretos – os imbrocháveis. Paul Preciado sabe que a arquitetura do banheiro público, tal como nós a conhecemos é um espaço de vigilância de gênero.3

A escolha curatorial de resguardar as fotografias de Rosa Gauditano, em alguma medida, não torce radicalmente essa diferença construída em torno do gênero feminino. A sexualidade, o erotismo, os desejos da mulher hétero e, mais ainda, da mulher lésbica estão velados. Há espaço de sobra no pavilhão para as fotos espetaculares de Rosa Guaditano serem expostas em lugares de passagem, mais visíveis aos olhos normativos. Alguém pode argumentar que as fotografias demandam um lugar mais intimista e reservado. Pedem mesmo? Ou a operação de exposição, ainda que inconscientemente, reproduz o par banheiro feminino/masculino; privado/público; doméstico/político.

Afinal, o ball acontece em uma tarde de domingo… O projeto Sauna lésbica – de Malu Avelar com Ana Paula Mathias, Anna Turra, Bárbara Esmenia e Marta Supernova – está tão escondido, em um espaço subterrâneo da Bienal, com entrada separada do pavilhão, que eu mesma, considerando um dos destaques dessa edição, esqueci de visitar.4

Não consigo imaginar as agências que tiveram que existir entre curadoria e os membros da fundação para a existência da Sauna. No entanto, me pergunto: por que não escolher um lugar fora do pavilhão e do parque? Ou, se essa escolha teve como intuito reafirmar politicamente o projeto no interior do pavilhão, por que não localizar a Sauna em um espaço mais visível? É uma salvaguarda do projeto ou salvaguarda institucional? Além de ser lugar de exposição de trabalhos, a Sauna, por sua programação extensa, é espaço de troca de experiências geracional, social e racializado. O projeto surge quando Malu Avelar se pergunta: Por que não há uma sauna lésbica? A sauna é um espaço de encontro de homens gays, assim como o banheiro masculino pode ser.

“O doméstico é político”

É uma bienal surpreendentemente de mulheres. Há em exposição no pavilhão uma série de trabalhos que mostram a força política das alianças forjadas por traços do feminino/da feminilidade. As fotografias de Dayanita Singh; os dois vídeos da antropóloga Trinh T. Minh-ha; o coletivo flamenco anticapitalista de Sevilha, Flo6x8 (2008–2020), que dançava no interior e do lado de fora das agências bancárias, em ato contra o arrocho capitalista e o fortalecimento do sistema financeiro5; além dos vídeos de Bouchra Ouizgen que mereciam ter sido expostos em dois canais separados. Ouizgen se apresentou, com sua companhia, formada apenas por mulheres, no Panorama de dança, em 2015.

Em Ha!, apresentado no CCBB-Rio, a pesquisa de movimento e voz tinha como base rituais de curandeiros do Marrocos que tratam mulheres com alguma enfermidade na alma, assim como possuía relação com a tradição da aita – já que as mulheres da companhia se apresentavam em festivais e celebrações tradicionais. As dançarinas desses festejos estão em uma espécie de limbo. Embora admiradas, suas apresentações são consideradas uma contravenção: em tese, mulheres não podem dançar em público. É interessante o contraponto dos vídeos, expostos na Bienal.

Em Corvos, as dançarinas estão juntas performando nas montanhas marroquinas. Em Fatna – nome de uma das integrantes da companhia –, uma câmera, muitas vezes do lado de fora de uma casa, acompanha seu trabalho doméstico solitário. Há um corte entre público e privado, mais uma vez; entre o trabalho doméstico invisível; e a dança pública coletiva. Esse corte é informado, inclusive, pela câmera: em Corvos, ela se movimenta; em Fatna, ela está parada.

O nó político, de vida, mortevida, entre mulheres e suas ancestrais (e outros seres), persiste, como na videoinstalação e performance de Aline Motta (1974), A água é uma máquina do tempo; na instalação de Tadáskía (1993), Ave preta mística; e no conjunto de pinturas de Rosana Paulino (1967). Sonia Gomes (1948) merecia uma montagem melhor do conjunto exposto, distante do trabalho de Judith Scott (1943–2005). A proximidade formal é problemática, pois os trabalhos parecem partir de premissas diferentes. Nós merecíamos ver o trabalho escultórico de Simone Leigh (1967), para além do vídeo do seu processo.

A Bienal exemplifica o papel de mulheres negras na luta antirracista, na sala em homenagem a Sarah Maldoror (1929–2020), e nas gravuras de Elizabeth Catlett (1915–2012), da Gráfica Popular. Patricia Gómes e María Jesús Gonzáles (1978) expõem uma instalação com vídeos, documentos e fotografias de um centro abandonado de imigrantes, espécie de prisão – Para todos os clandestinos (2019). O trabalho da dupla ocupa um espaço enorme e nos pede silêncio para percorrer todo material. Ceija Stojka (1933–2013) pinta o horror de quem viveu o holocausto. Anna Boghiguian (1946) explora a história do algodão, em uma explosão de cor, sabedoria no uso dos materiais e das paredes. Essa obra me lembra o trabalho da artista cearense Simone Barreto que pesquisa a estrada do algodão no Ceará, na perspectiva do trabalho de mulheres (2017).

No trabalho de Citra Sasmita (1990) – um hit instangramavél da Bienal –, panos suspensos, em um jogo formal entre interior-exterior, mostra desenhos de grupos de mulheres entrelaçadas por pedaços de seus corpos: dedos, testa, cabelos, etc. É uma bienal feminina, com um corte etário que privilegia mulheres nascidas até o fim da década de 1970.

Eu poderia continuar…

Afinal, é possível imaginar a Cozinha Ocupação 9 de julho – MSTC sem a força de trabalho de mulheres? No refeitório, uma faixa vermelha marca esse território: “O doméstico é político”.

Campo expandido

A 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível, tem como curadores Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes, Manoel Borja-Villel. Quando li o título da Bienal, fiquei curiosa para saber se o coletivo optaria por trabalhar os sentidos de coreografia em relação à dança – palavra muito debatida nesse campo: O que é coreografia? E se a dança e seus entrelaçamentos com as artes visuais seriam desdobrados no interior do pavilhão. Dança e performance demandam outro tipo de presença dos artistas e dos visitantes, diferentemente dos trabalhos de artes visuais. Haveria um programa de dança e de performance contínuo, inclusive nos dias de semana, fora do frisson da abertura e do encerramento?

As bienais são exposições de grande formato, temporárias, atreladas ao mercado, no sentido de que é possível mapear a circulação dos trabalhos e artistas de uma exposição para outra – do norte ao sul global; da ponte área para o resto do país; e entre ponte área, novamente. Um programa de dança e de performance talvez criasse uma torção nas operações de produção de valor em relação ao que é visto e o que vai e pode ser comprado, em uma bienal de arte visuais.

No trabalho de Pauline Boudry e Renate Lorenz, localizado no primeiro piso, logo depois da rampa, lê-se na entrada da sala: “Coreografias podem se tornar nossas ferramentas de recuperação do fôlego, ou mesmo de resistência”. Em Movendo-se para trás, a dupla se inspira na história de mulheres do movimento curdo que caminhavam nas montanhas nevadas, com sapatos calçados ao contrário, para enganar seus algozes – “parece que você está andando para trás, mas na verdade você está andando para frente ou vice-versa”.

Depois de três visitas ao pavilhão, minhas perguntas iniciais sobre o título me pareceram bobas. Por outro lado, penso que (talvez) não fosse preciso tantos objetos “dançantes” para provar que existe argumento curatorial. Coreografia como movimento tático de sobrevivência, luta e dança em diferentes territórios, especialmente de corpos racializades e dissidentes — não deixar de ver os vídeos de Luiz Abreu, especialmente, Samba do crioulo doido (2004).

Notar como o corpo do bailarino negro se movimenta de maneira fragmentada, embora inteiramente nu; revisitar as falas públicas de Keyna Eleison. Coreografia como experiência do corpo no espaço — não deixar de ver o bambuzal fantasmagórico de Ayrson Heráclito e Tiganá Santana (queria que ele fosse maior!), nem a instalação de Ellen Gallagher e Edgar Cleijne. Os demais trabalhos de Ellen Gallagher também merecem ser vistos. Bispo poderia estar melhor exposto, assim como Eustáquio Neves.

O fechamento do vão não me entusiasma. Na verdade, o que diz esse gesto em relação ao conjunto de obras e ao argumento da Bienal? O segundo piso com dois grandes corredores virados para as vidraças do pavilhão deixa um respiro bom de sentir, em uma exposição com mais de 100 artistas, mas algumas instalações se perdem. Confesso que gosto de ver vazado o reverso do tapume que fecha o pavilhão, no segundo piso – espécie de quebra da fita que perfaz esse cubo branco cheio de curvas. Por que fechar o vão e deixá-lo todo branco? Da crítica que possa existir à modernidade, infiltrada na arquitetura do prédio, há que se deter na pintura de Sidney Amaral, exposta também no segundo piso, e ainda no trabalho de Edgar Calel. O terceiro andar – com uma atmosfera demasiadamente museal e burocrática, em relação aos demais pisos – continua sendo um problema para muitas edições, não apenas para essa.

No decorrer das visitas fiquei pensando em como podemos nos desgarrar dessa irmã gigante fantasmagórica, chamada Bienal de Veneza, que deve ter muito mais dinheiro do que a nossa – as esculturas de Simone Leigh estiveram, por exemplo, em Veneza, assim como trabalhos de artistas que expuseram nessa edição, em São Paulo. Por outro lado, relembrei (com felicidade), em Coreografias do Impossível, que uma exposição de arte é uma forma de produção de saber – de saber o que não se sabe; ou de materializar o que se sabe sem saber –, a partir de encontros, muitas vezes fortuitos, com trabalhos de arte que, por sua vez, conjuram ao redor de muitas disciplinas, temas e histórias. É mediante nosso caminho no espaço expositivo que esse fio de saber vai se tecendo, em uma duração, para além do próprio tempo da visita na exposição. No pavilhão, há muitas amarrações complexas construídas entre colonialidade, raça e dissidência de gênero: “no existe sexo sin racialización”.6

Uma versão desse texto foi escrita para uma fala no ebep-Rio, mediada por Bruno Siniscalchi, ao lado de Antonio Gonzaga Amador e Jandir Jr., dupla de artistas que participam dessa edição da Bienal, com o projeto Amador e Jr. Segurança Patrimonial Ltda. O ensaio não poderia ter sido escrito sem a mediação de Siniscalchi, as falas de Amador e Jandir, além de apontamentos do grupo, como, por exemplo, de Carolina Dutra. Agradeço as leituras de Marcelo Quinderé, Marília Palmeira e Clevio Rabelo. Finalmente, é preciso fazer um adendo. Na noite anterior à nossa conversa, uma carta de trabalhadores da Bienal foi divulgada, no dia 18 de outubro de 2023, questionando as condições precárias de trabalho dessa edição e expondo as contradições que sustentam o circuito. Em um trecho, elus escrevem que precisam passar horas em pé, sem direito, por exemplo, de ir ao banheiro, caso necessário. Por outro lado, também deixam nítido que sabem que o que está em exposição é sobre elus. A carta me joga novamente para o interior do pavilhão e atualiza, por exemplo, o trabalho de Amador e Jandir Jr. e de tantos outres, mediante o nó raça, corpos dissidentes, trabalho precário e capital financeiro.

*Natália Quinderé é doutoranda em História e Crítica de Arte na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Publicado originalmente na Revista Rosa [https://revistarosa.com/8/shake-shake-shake-down-down-down]

Notas

[1] Ver https://35.bienal.org.br/participante/xica-manicongo/.

[3] Preciado, Paul. Basura y gênero. Mear/Cagar. Masculino/Femenino, p. 32. In Preciado, Paul. El museo apagado: Pornografía, Arquitectura, Neoliberalismo y Museos. Buenos Aires: Malba, 2017.

[4] Clevio Rabelo me chama atenção para os possíveis cruzamentos da análise de Preciado com os ensaios de Monique Wittig, em “O pensamento hétero” (1980). Ademais, em “Não se nasce mulher” (1981), Wittig pontua brevemente como o regime heterossexual e seus discursos de opressão podem ser torcidos pelas comunidades de mulheres lésbicas. Ver Wittig, Monique. O pensamento hétero e outros ensaios. Trad. Maíra Mendes Galvão. Belo Horizonte: Autêntica.

[5] Ver, por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=XtSW3BkVDOY e https://www.youtube.com/watch?v=TXalrVsdupI.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA