Por AFRÂNIO CATANI*

Comentário sobre o livro de Ágota Kristof

“É preciso continuar escrevendo. Inclusive quando não interessa a ninguém”.

1.

Confesso que até meados de 2024 eu nunca ouvira falar de Ágota Kristof (1931-2011), escritora húngara radicada na Suíça a partir de 1956. Aos poucos, felizmente, ela começa a ser traduzida no Brasil.

A agradável surpresa é A analfabeta, pequeno relato autobiográfico, excelente romance de formação que se lê rapidamente, pois não excede em muito a um conto ampliado – cada um dos onze capítulos tem em média quatro páginas. Nas orelhas do livro afirma-se que Ágota Kristof foi contemplada com o Prêmio Schiller e o Prêmio Kossuth do Estado húngaro, sendo a autora de romances, contos e de textos para o teatro.

2.

Ágota Kristof diz que desde os 4 anos lê tudo o que lhe chega às mãos e aos olhos: “jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados na rua, receitas de cozinha, livros para crianças. Tudo o que era impresso” (p. 5). Era o começo da Segunda Guerra Mundial.

Nessa época ela morava com os pais, irmã e irmão “num povoado sem estação de trem, sem eletricidade, sem água corrente, sem telefone” (p. 5). Seu pai é o único professor do povoado, lecionando para todas as turmas, do primeiro ao sexto ano, com todas as classes na mesma sala. A mãe cuida da casa, dos filhos e da horta, sendo a escola separada da casa apenas pelo pátio do recreio (p. 5).

Quando vizinhos e amigos descobrem que ela, desde pequena, lê com facilidade, não a poupam: “Nunca faz nada, ela só lê”; “Não sabe fazer outra coisa a não ser isso”; “É a ocupação mais inerte que existe”; “É pura preguiça”; “Ela lê em vez de…”; “Existem tantas coisas mais úteis, não é ?” (p. 7-8).

Aos 14 anos é separada dos pais e dos irmãos, indo para um colégio interno numa cidade desconhecida. “Para superar a dor da separação não me restará nada a não ser uma solução: escrever” (p. 12). Era um colégio que acolhia 200 garotas entre 14 e 18 anos, hospedadas e alimentadas pelo Estado. “É uma coisa entre o quartel e o convento, entre o orfanato e o reformatório”, cujos dormitórios contém de 10 a 20 pessoas em beliches com colchões e cobertores cinzas. Acordam às 6 horas e o café da manhã é um café com leite e uma fatia de pão. Às 7 e meia fazem fila e vão para a escola, “entoando cantos revolucionários” (p. 14).

Silêncio total nas salas de aula. Ágota Kristof começa a escrever uma espécie de diário, onde anota sua infelicidade, aflições e tristezas, “tudo aquilo que de noite me faz chorar baixinho em minha cama. Choro pela perda dos meus irmãos, dos meus pais, da minha casa, agora habitada por estrangeiros. Choro principalmente pela minha liberdade perdida” (p. 15). As luzes do colégio se apagam às 10 horas da noite e uma supervisora controla os quartos.

Em seu Esboço de auto-análise Pierre Bourdieu (1930-2002), escrevendo sobre o período em que viveu no internato, entre 1941 e 1947, afirmou que não saberia dizer “tudo o que seria preciso para fazer justiça àquele que viveu tais experiências, aos seus desesperos, aos seus rompantes, aos seus desejos de vingança. Para dar uma ideia, ao invocar o Goffman de Manicômios, prisões e conventos, eu poderia lembrar que o internato apenas se distingue por diferenças de grau, na série das ‘instituições totais’, de instâncias como a prisão, os hospitais psiquiátricos, ou mais próximo ainda da colônia penitenciária como evocada por Jean Genet em Le miracle de la rose” (p. 117). logo em seguida acrescenta: “creio que Flaubert não estava errado ao pensar que, como escreveu nas Memórias de um louco, “aquele que conheceu o internato conhece aos doze anos quase tudo na vida”.[1]

Nos anos 1950, escreve Ágota Kristof, com exceção de alguns privilegiados, todos na Hungria são pobres. Ela tinha apenas um par de sapatos, passava frio no internato e, quando o sapato estragava, tinha que se fingir de doente, ficando na cama por não ter o que calçar, até que o calçado retornasse do sapateiro.

Ela não dá detalhes, mas em duas linhas narra que seu pai está na prisão e há anos não tem notícias dele, enquanto sua mãe trabalha onde consegue – conta que ela se encontra num porão apertado, sentada com dez outras mulheres ao redor de uma grande mesa, empacotando veneno contra ratos (p. 18-19).

3.

Ágota Kristof conta que aos 9 anos mudou-se para uma cidade de fronteira onde pelo menos um quarto da população falava alemão. “Para nós, húngaros, tratava-se de uma língua inimiga, porque nos lembrava a dominação austríaca, e era também a língua dos soldados estrangeiros que naquela época ocupavam o nosso país. Um ano depois, eram outros militares estrangeiros que ocupavam nosso país. A língua russa se tornou obrigatória nas escolas e as outras línguas estrangeiras foram proibidas” (p. 22).

Tinha aulas de russo na escola, mas ninguém sabia direito a língua ou tinha qualquer interesse em aprender esse idioma. Assim, quando chegou na Suíça aos 21 anos, numa cidade onde se falava francês – língua que ela desconhecia por completo -, esse idioma também se tornou uma língua inimiga. Mas por outra razão, mais grave: “essa língua está matando minha língua materna” (p. 23).

Foi – e ainda era – um aprendizado penoso: “Falo francês há mais de 30 anos, escrevo há 20 anos, mas ainda não o conheço. Não consigo falar sem erros, e só consigo escrever com a ajuda de um dicionário que consulto frequentemente” (p. 23).

Fala da morte de Joseph Stálin em março de 1953 (uma alegria que tinha que ser ocultada) e das redações que eram obrigadas a fazer para glorificá-lo, quando interna, e do alívio que quase todos sentiram.

4.

Há páginas tocantes dedicadas à sua fuga da Hungria para a Áustria, numa tarde de novembro de 1956, com o auxílio de um “coiote”. Sua filha de quatro meses dormia nos braços do pai e ela carregava duas bolsas: uma delas com as mamadeiras, algumas fraldas e mudas de roupas para a pequena; na outra bolsa, dicionários (p. 30). depois de caminharem por toda a noite, conseguem chegar a uma cidadezinha austríaca, são bem recebidos pelas autoridades, hospedados e alimentados. Deixam toda a vida pregressa na Hungria, sem se despedir dos pais e dos irmãos (p. 32-33).

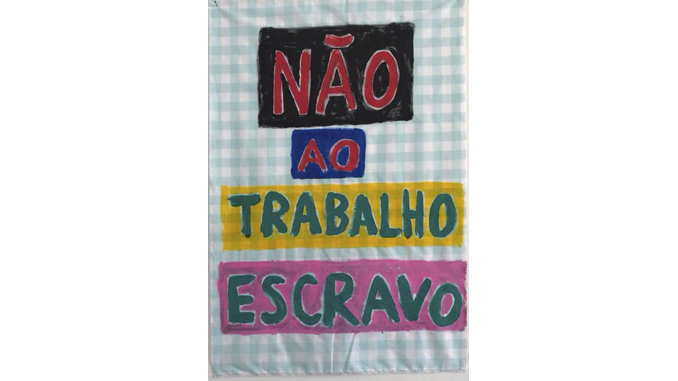

São despachados para Viena, recebem algum dinheiro, comida e são instalados em um grande centro para refugiados. Seu marido passa os dias nos escritórios das diferentes embaixadas, esperando encontrar um país que os acolham. “O Natal se aproxima e pegamos um trem para a Suíça” (p. 36). Chegam a Lausanne. Aos poucos, as pessoas vão se dispersando e os três acabam indo para Neuchâtel, mais exatamente em Valangin, onde são alojados num apartamento de dois cômodos mobiliado pelos moradores do lugar. “Algumas semanas depois começa a trabalhar numa fábrica de relógios, em Fontainemelon” (p. 39).

A vida vai entrando nos eixos, mas é dura: levanta-se às 5 e meia, amamenta, veste a pequena e pega o ônibus das 6 e meia que a leva até a fábrica. Deixa a menina na creche e começa a trabalhar. Sai às 5 horas, busca a filha, faz compras e volta para casa, acende a lareira, arruma o jantar, põe a criança na cama, lava a louça, escreve um pouco e vai dormir (p. 39-40).

Escreve poesia na fábrica, pois considera o trabalho monótono. Toma notas, esboça algo e à noite, em casa, reescreve e passa tudo a limpo num caderno. Há 10 húngaros que trabalham na fábrica. No almoço enfrentam dificuldades com a alimentação, pois não estão acostumados com aquela comida. Por um ano ela só consegue comer pão, café e leite. Na Suíça tem conforto, mas a vida é “sem mudança, sem surpresa, sem esperança” (p. 40). Considera que o exílio é pesado, o que ganha não compensa a perda, “é um preço alto demais” (p. 41).

Dois amigos voltam para a Hungria, sabendo que serão presos por deixarem o país ilegalmente; dois solteiros foram para os Estados Unidos e para o Canadá; outros quatro para mais longe ainda – se mataram nos dois primeiros anos do exílio. “Uma por meio de soníferos, outra com gás, outras duas enforcando-se. A mais nova tinha 18 anos. Se chamava Gisele” (p. 42).

“Como alguém se torna escritor?” é o título do penúltimo capítulo. Quando chegou à Suíça, suas possibilidades de se tornar uma escritora eram quase nulas. Após muitos anos, terminou duas peças de teatro escritas em francês e as viu montadas por grupos amadores (p. 43-44). Um amigo sugeriu que Ágota Kristof enviasse seus textos para o rádio e, assim, teve início sua carreira “radiofônica”: é encenada e recebe os direitos autorais correspondentes – entre 1978 e 1983 a Rádio da Suíça francesa produziu cinco de suas peças. Em 1983 foi trabalhar com a escola de teatro do Centro Cultural de Neuchâtel (p. 44).

Escreve, escreve, escreve e manda um de seus textos para três grandes editoras francesas. Gilles Carpentier, das edições Seuil, aceita publicá-la (p. 45-46). Alguns anos depois, O grande caderno, seu segundo romance, é publicado na Alemanha e em outros 17 idiomas (p. 46).

5.

Com 27 anos ela se inscreveu num curso de verão na Universidade de Neuchâtel para aprender a ler e, dois anos depois, obteve uma certificação de estudos franceses com ótima avaliação (p. 57). Comenta as dificuldades enfrentadas, pois o húngaro é uma língua fonética, enquanto o francês é “o exato contrário” (p. 50).

Enfim, escreve que ela sabe “ler de novo”, tendo se tornado “uma apaixonada por dicionários” (p. 52). Sabe que nunca vai conseguir escrever em francês como uma escritora francesa de nascença, “mas o escreverei como puder, da melhor forma que eu puder” (p. 52). Acrescenta não ter sido ela que escolheu o francês, essa língua lhe foi imposta pelas circunstâncias. “Escrever em francês é uma necessidade. É um desafio. O desafio de uma analfabeta” (p. 52).

*Afrânio Catani é professor titular aposentado da faculdade de Educação da USP e, atualmente, professor sênior na mesma instituição.

Referência

Ágota Kristof. A analfabeta. Tradução: Prisca Agostini. São Paulo, Editora Nós, 2024, 56 págs. [https://amzn.to/4igd3IW]

Nota

[1] Pierre Bourdieu. Esboço de auto-análise. Tradução: Sergio Miceli. São Paulo, Companhia das Letras, 2005, p. 120.

Jean Genet. Le miracle de la rose. Paris, Gallimard, 1945.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA