Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO*

Há algo de perverso nas fantasias dos economistas

A ciência da economia nasceu com o nome de Economia Política; foi assim denominada pelos economistas clássicos. Porém, no último quartel do século XIX, os economistas neoclássicos mudaram o seu nome para Economia simplesmente com o intuito de assinalar que ela teria leis que a política tinha de respeitar. Se os economistas clássicos compreendiam desassombradamente essa ciência como uma ciência social, histórica e política, os inovadores novecentistas, agora assombrados pelas lutas de classes que se desenvolviam na sociedade, passaram a encará-la como ciência positiva ou como ciência matemática, transistórica, semelhante à mecânica clássica.

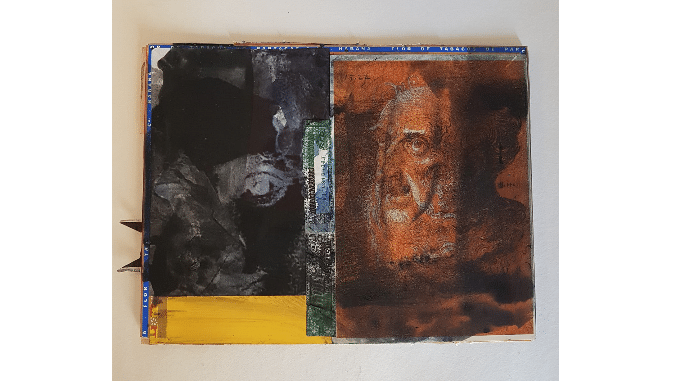

Recentemente Franco Beraldi, mostrando falta de apreço pelo discurso dos economistas, afirmou categoricamente que a ciência econômica não é ciência – mas uma religião, um culto de um deus terreno, mas ainda assim bem metafísico. Adiantou, nesse sentido, que os economistas não deveriam ser considerados cientistas, mas apenas sacerdotes de uma seita que reza pelo fetiche “mercado” e que abandonou faz tempo as suas origens iluministas para enveredar pelo caminho de uma cientificidade apenas aparente, largamente mistificadora.

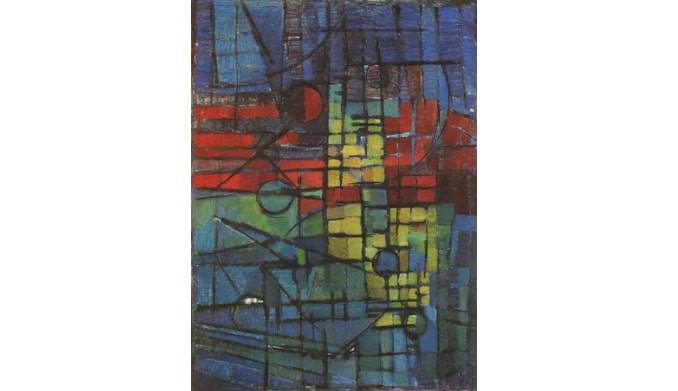

O que ocorreu, então, com essa “ciência” no curso dos últimos séculos? Para tentar compreender a sua desventura, retoma-se aqui, em largos traços, a sua história a partir do último quartel do século XVIII até o presente. Eis que ela, pouco a pouco, saiu de um solo seguro para subir nas asas das fantasias, as quais são máquinas que visam transformar o gozo insatisfeito com o estado calamitoso do mundo no prazer proporcionado pelas idealizações matemáticas.

Adam Smith preocupou-se em explicar a riqueza das nações; para ele, a sua fonte era o trabalho, a divisão do trabalho, o aumento da produtividade do trabalho provido por aperfeiçoamentos nos modos de trabalhar e por novas tecnologias de produção. E ele dá mostra de que gostaria de ver essa crescente riqueza chegar também aos trabalhadores em geral: “é a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios – multiplicação essa decorrente da divisão do trabalho – que gera, em uma sociedade bem dirigida, aquela riqueza universal que se estende até às camadas mais baixas do povo”.

Já David Ricardo, que escreveu no começo do século XIX, não parece ter se preocupado com a pobreza abundante na sociedade. Como bem se sabe, ele procurou determinar as leis que regulam a repartição da renda entre as classes sociais – entre trabalhadores, capitalistas e proprietários de terra, mas a sua aflição concernia aos ganhos dos capitalistas no longo prazo. Pois, ele achava que “a tendência dos lucros… era de diminuir”. Temia, por isso, que a vinda do estado estacionário eliminasse toda a motivação para o investimento: “ninguém acumula a não ser com o objetivo de tornar produtiva a acumulação”. O lucro, como disse Marx depois sem nada acrescentar nesse ponto, é o aguilhão da produção capitalista.

John Stuart Mill, em meados do século XIX, saudou a vinda possível do estado estacionário como advento de civilização, de superação de um estágio primitivo em que ainda rodava a carruagem da sociedade inglesa de seu tempo. Tal como os ecologistas atuais, ele já condenava a insaciabilidade do homem econômico racional que é, como se sabe, uma figuração do suporte da relação de capital.

“Confesso” – disse ele – “que não me encanta o ideal de vida defendido por aqueles que pensam que o estado normal dos seres humanos é aquele de sempre lutar para progredir do ponto de vista econômico, que pensam que o atropelar e pisar nos outros, que o dar cotoveladas… são o destino mais desejável da espécie humana”.

No último terço do século XIX aparece Alfred Marshall e, com ele e outros, surge a teoria neoclássica. A Economia (sic!) leva vantagem – diz – em relação aos demais campos da ciência social porque “dá oportunidade de aplicação de métodos mais precisos”. Pois, nesse campo, os motivos humanos podem ser medidos e expressos em dinheiro e o ser humano pode ser compreendido como uma máquina a qual se pode descrever com os multiplicadores de Lagrange.

No entanto, ele se esmera também, fora dos apêndices em que despeja a matemática, em desfiar pieguices a respeito das condições bárbaras em que vivem os trabalhadores: “aqueles chamados de escória das nossas grandes cidades têm pouca oportunidade para a amizade; nada conhecem do decoro e do sossego; e muito pouco mesmo da união da vida em família; a religião não chega a alcançá-los”. De qualquer modo, esse autor ainda encontrava motivo para se lamentar sobre a “pouca atenção dada pela Economia com o superior bem-estar do homem”!

O advento do socialismo na Rússia, a grande crise de 1929 e a depressão dos anos 1930após a I Guerra Mundial, a ascensão do fascismo na Europa, produziram um economista realista: John Maynard Keynes: “os principais defeitos da sociedade econômica em que vivemos” – disse em sua Teoria Geral – “são a sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego e a sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas”.

O seu diagnóstico da doença do sistema econômico era de que ele se apresentava moroso devido a uma tendência para o excesso de poupança dos ricos. Assim, chegou à conclusão que “as medidas para redistribuir a renda no sentido de aumentar a propensão a consumir podem ser muito favoráveis ao crescimento do capital”. Consolava-se diante de um mundo em crise supondo que a taxa de lucro cairia no longo prazo e que, então, ocorreria a “eutanásia do poder cumulativo de opressão capitalista em explorar o valor de escassez do capital”.

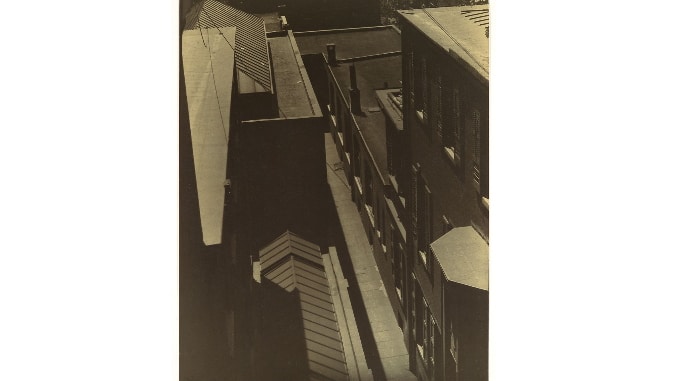

Após a II Guerra Mundial, o espírito científico – e mesmo moderadamente crítico – que movera a economia política clássica, e que já se desvanecera no último terço do século XIX, morreu completamente. A teoria econômica adota, então, o método walrasiano como sua ferramenta e fundamento principal. Torna-se assim apenas um instrumento de governança do capitalismo, ou seja, uma automação teórica que visa reparar e manter os automatismos do sistema econômico, automatizando assim sempre que possível a própria existência social.

León Walras, ainda no final do século XIX, promoveu uma ruptura radical com a economia política clássica: se esta pensara o sistema econômico como auto-organização, como processo que contém certa anarquia e leis de movimento turbulento, este economista francês vai concebê-la como um sistema de equilíbrio geral. Desse modo, ele mergulha de cabeça na metafísica das ideias puras, inspira-se na “filosofia platônica” e constrói uma representação imaginária da economia real existente. “É uma verdade há muito tempo esclarecida pela filosofia platônica” – afirma – “que a ciência não estuda os corpos, mas sim os fatos [ideais] dos quais os corpos são o teatro”.

A angústia diante de um mundo que gera crises e booms, lutas selvagens pela sobrevivência, pobreza constrangedora e riqueza escandalosa, levou o engenheiro de profissão – mas também socialista sonhador – ao recalque do real e à fantasia teórica. Funda, então, a economia política pura que, segundo ele, “é uma ciência em tudo semelhante às ciências físico-matemáticas”. Essa teoria é bem semelhante à mecânica; ela emprega “o método matemático [que] não é o método experimental, mas o método racional”.

Walras, entretanto, seguramente não imaginou que a sua torção metodológica iria ser usada cerca de oitenta anos depois para embasar nada mais do que modelos pseudo-representativos, teorizações que visam exclusivamente promover a governança do capitalismo. É que o método por ele adotado, ao mesmo tempo em que reprime a anarquia do sistema, permite que os economistas se transformem em engenheiros sociais “muito, muito competentes”.

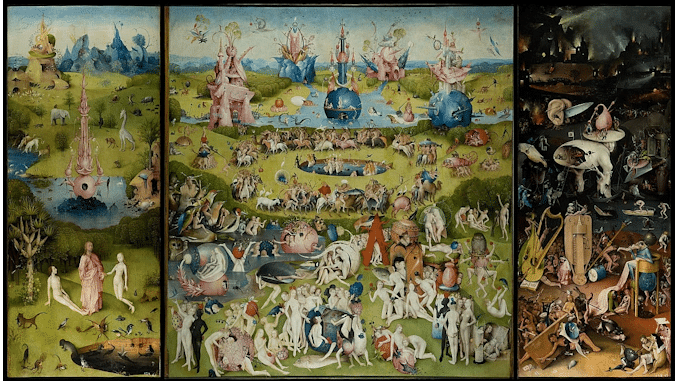

Como esses modelos funcionam na prática dos economistas? Eles criam a imagem de um sistema econômico ideal que funcionaria otimamente não fossem as imperfeições ainda existentes das instituições e dos indivíduos. Ademais, eles educam no sentido de que é preciso pensar com noções como crescimento, competição perfeita, otimização, eficiência etc. Em consequência da fantasia criada, como nota Berardi, costumam “considerar que a realidade social está desajustada quando deixa de corresponder a tais critérios”.

Todas as suas ações voltam-se então para reformar o sistema de um modo que seja mais favorável aos capitalistas e aos seus investimentos sob a mentira constante de que as reformas anteriores não foram suficientes. Ademais, como já se tornaram agora seres imbuídos da racionalidade neoliberal, tornam-se também defensores impenitentes de que as pessoas trabalhadoras devem se transformar em capital humano, em empresas de si mesmas.

Ora, atualmente o capitalismo não é mais sinônimo de progresso e de um futuro melhor para muitos – ainda que não para todos: a queda secular da taxa de lucro não produziu um estado estacionário em que passou a prosperar a civilização, mas gerou um sistema em processo de estagnação que cresce por meio de pequenos solavancos e que difunde mais e mais o estado de barbárie. Em consequência, os economistas se tornaram defensores de contínuas reformas obscenas, sempre insuficientes, que visam implicitamente reduzir os salários reais (diretos e indiretos), ou seja, piorar as condições de vida dos trabalhadores, na tentativa de recuperar a taxa de lucro.

É por isso que Franco Berardi escreve: “Mas os economistas não são sábios. Eles nem sequer deveriam ser considerados cientistas. Ao denunciar os maus comportamentos da sociedade, ao exigir que nos arrependamos de nossas dívidas, ao atribuir a ameaça de inflação e da miséria aos nossos pecados, ao idolatrar os dogmas do crescimento e da competição, os economistas se assemelham muito mais a sacerdotes”. De um culto diabólico, poder-se-ia acrescentar, de um culto que vai levar a humanidade à asfixia, à extinção

*Eleutério F. S. Prado é professor titular e sênior do Departamento de Economia da FEA/USP. Autor, entre outros livros, de Desmedida do valor: crítica da pós-grande indústria (Xamã).