Por EUGÊNIO TRIVINHO*

Considerações a propósito de 8 de janeiro no Brasil

“Um estado de cavalos” (João Guimarães Rosa1).

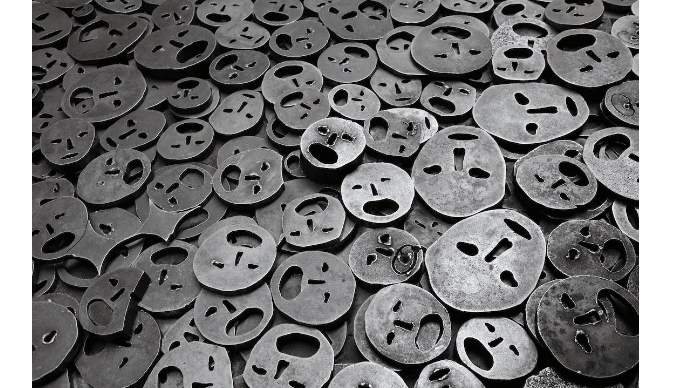

“… todos gritam em uníssono, e o tinir é o aplauso dos objetos” (Elias Canetti2).

Terror moderno, Guerra Fria e estagnação dialética

No início deste ano, a imprensa, a jurisprudência e a academia alimentaram celeuma em relação à validade ou não da caracterização dos atos vandálicos de 8 de janeiro em Brasília como terrorismo. A discussão, que obviamente repercutiu nas redes sociais, extrapola necessidades de precisão conceitual exclusivamente para fins penais: além de requerer caracterização política e contextualização social-histórica, envolve implicações constitucionais evidentes (para além das de segurança nacional), em defesa da democracia como dinâmica de Estado, regime de governo, processo civilizatório e valor universal. A consistência da discussão depende, igualmente, da apuração de que terror se trata. Se razões de espaço descartam recensão profunda, algumas sinalizações a respeito, mesmo as intempestivas, ganham prioridade.

Independentemente de motivos axiomáticos – de valor sobretudo ideológico, para o bem e/ou para o mal), sabe-se que o terror, do ponto de vista estratégico e tático, constitui princípio e ação políticos de contrarresposta violenta a condições sociais concretas de existência. Como tal, o terror é, também, um instrumento de tomada, manutenção e/ou expansão de poder por meios violentos (físicos e/ou coativos). Mais especificamente, o terror se instala para conquistar, preservar e/ou ampliar espaço numa batalha (campal ou não), para forçar o inimigo a recuar de posições ou desistir de intenções, para evitar que o sinistro avance, para demonstrar, por capacidade irruptiva, com quem está o poder ou com quem ele não está, e assim por diante. Se ou quando mudanças – ou horizontes de mudança – em condições vigentes são concretas ou presumidas, o terror pode encabeçar processos revolucionários, mediá-los ou finalizá-los. O terror abre e/ou fecha o caminho para cumprimento desses objetivos.

O vínculo fenomenológico da questão com o movimento dialético da história social e política, no entanto, permite fazer apostas alternativas de esclarecimento. Uma das mais idiossincráticas e luminosas se assenta no pós-estruturalismo francês.

Não sem razão, Jean Baudrillard, teórico heterodoxo e instigante sobre o terror na modernidade tardia, ambientou, originariamente, o assunto no plano simbólico da lógica binária da Guerra Fria.3 A beligerância absoluta via chantagem mútua – nenhum passo invasivo ou destrutivo poderia ser dado por nenhuma das partes sob pena de represália de monta – “congelou” (por assim dizer) o movimento dialético da história, proibindo os poros sociais de gestar, abrigar e/ou desdobrar mudanças estruturais ou significativas (de suplantação completa das condições vigentes). Um dos resultados fragmentários dessa tendência de estagnação foi o terror como reação degradada à redução da política ao mero presenteísmo,4 com este detalhe sine qua non: a mencionada reação serve-se da compulsão espetaculosa e mercantil do universo multimediático para instilar efeitos permanentes de medo no circuito noticiário e imagético, atingindo (em rota de alvo diuturno) a vida de milhões de consumidores.

As condições históricas e geopolíticas que desconstruíram o muro de Berlim, em 1989, dissolveram pari passu a lógica binária da Guerra Fria em prol da aparente hegemonia militar de nação única sobre centenas de outras. Esse processo, favorecedor da cultura anglo-saxônica, em especial a estadunidense, culminou num planeta tentativamente regrado pela posição política de um bloco único de poder, ancorado na Organização para o Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Mesmo que a recente emergência tecnológico-comercial da China como eixo global de contrapoder (com a Rússia a tiracolo) evoque algo do fantasma dicotômico posterior à Segunda Guerra Mundial, as condições macroestruturais, do ângulo de vista do terror, não sofreram modificações essenciais: a relativamente severa contração da potência dialética do establishment internacional, a qual excita o apetite terrorista, passou a realizar-se de forma aparentemente multipolar, sob o influxo inapelável de uma beligerância por predomínio hegemônico e sem prejuízo de apelo presenteísta – beligerância, lembre-se, campal e por delegação (a exemplo da resistência multinacional da Ucrânia contra a invasão russa) e, em geral, não-campal (em bastidores de espionagem, contrainformação e demais estratégias de inteligência).

Em interpretação desdobrada e livre, o terrorismo – isto é, a ideologia do terror em movimento contra a ausência de movimento (na direção do desejo imediato dele, terrorismo) na história da modernidade política – equivale, mais precisamente, a uma forma explosiva de ação planejada, fomentada e executada contra determinado espaço social, povoado ou não, quando as possibilidades históricas de superação da realidade disputada se esgotaram e, ainda assim, em relação a elas, permanece, para um dos lados contendores, profundo rasgo de insatisfação e/ou ressentimento, a impedir a aceitação das condições e tendências predominantes. Com a asfixia de seu pertencimento à modernidade tardia, esse modelo de terror, exasperado por defasagem em relação aos trunfos do inimigo em torno do pomo da disputa, instaura-se e se propaga (como atmosfera mediática de amedrontamento) quando a dialética, no sentido da transformação social em nome de aspirações utópicas, se afigura impossível de cumprimento.

O foco concentrado no cerne da questão dissolve qualquer dúvida: quando a viabilidade de mudanças substanciais falha, comparece, no campo da escaramuça, a matança de inocentes (além de inimigos fardados e armados), arruinamentos citadinos (para espalhar o temor da existência) e a destruição de domicílios e locais de trabalho e lazer (uma vez que o campo de batalha se confunde com a zona de moradia, troca e sobrevivência). A primazia política dessa violência – como antes dito – se confunde com sua hipóstase (dela, violência) em medo (ou seja, ameaça socialmente espargida) por meio do uso abusivo da comunicação de massa e interativa (mais propriamente, de sua ingenuidade noticiária indiscriminada e, portanto, cúmplice).

O motivo é trivial: o sistema mediático mercantiliza o terror ao converter seus atos em bens simbólicos consumíveis como espetáculo, seja no conforto televisivo das salas de estar, seja na prerrogativa digital à mão customizada – em quaisquer telas de experiência alucinatória. Com tal expertise – a que o mundo ocidental acertadamente atribui valor de covardia –, o recado do terror é direcionado e franco: os supostos vencedores e suas narrativas, junto com as condições materiais que os explicam e mantêm, não passarão impunes. Seu revide – inseparável da simples vingança, sob a ótica do senso comum – comparece como resultado a esmo. Emana, porém, de cálculo relativamente arredondado.

As aspirações políticas (fundamentalistas ou não) desse modelo de terror, devotado ao paradoxo da abolição veloz da pretensa abolição autoritária do telos, comparecem como representações genuínas da dialética. Estão longe de sê-lo: esse terror é natimorto em potência teleológica. Se, como sugere Baudrillard, o espetáculo multimediático perseguido pelo terror se esgota, operacional e simbolicamente, no presenteísmo, essa violência, ao agir em represália para ferir tais condições, acaba por autossabotar-se quando as ratifica, traindo seu próprio desejo de telos diverso e reduzindo-se ao mesmo presenteísmo. Sem potência trans-histórica efetiva e/ou alavancas socioestruturais viáveis para realizá-la, ele é tão somente um sintoma do refechamento político no perímetro frustrado de revoluções propriamente ditas.

Evidentemente, a ignição “pós-dialética” do terrorismo pode torná-lo “pós-moderno” (na acepção literal e superativa do prefixo), jamais pré- ou pós-político, muito menos pré- ou pós-mediático. Ele pode ser tanto aguerrido (a exemplo dos agrupamentos marcados por forte flexão religiosa) quanto expressão irreversível de esgarçamento doutrinário.

Necropolítica neofascista e terrorismo bolsonarista

Sem carnificina concentrada, mas não sem destruição instantânea, os atos vandálicos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF) não escapam, de certo modo, às características elencadas. A fleuma deste terrorismo é tão historicamente regressiva – tão nostálgica a ditaduras e autocracias fardadas – que legitima a evocação de lógicas sociopolíticas da segunda metade do século XX anteriores à queda do muro de Berlim ou, se se quiser salto extra, aos ataques a símbolos globais dos Estados Unidos em setembro de 2001 – arruinamento de torres gêmeas que alterou substancialmente as relações internacionais, sobretudo em matéria geopolítica e militar.

Seria dispensável registrá-lo: nada há de pré- ou pós-ideologia nesse reduto. A necropolítica neofascista do bolsonarismo, no entanto, torna o procedimento oportuno: ela jamais se perde na estrutura dinâmica que animou os atos vandálicos de janeiro de 2023.

Em princípio, o esquema político e social de sua militância “quebra-tudo” (inclusos os 38% de cidadãos justificadores do vandalismo)5 é bastante puído: uma elite civil e militar abastada, historicamente treinada na liderança e no mando, captura, fustiga e fomenta amplo séquito para o “campo de batalha”, vias de fato para a qual serviu previamente o emparelhamento de ruas e praças às redes sociais, com destaque para acampamentos próximos a Quartéis Generais (QGs) e demais instâncias das Forças Armadas, nas capitais e em dezenas de cidades do país.

Especificamente, essa horda, implicando largo contingente de correligionários e simpatizantes em diversos estratos sociais, é, em regra, sustentada por empresários brasileiros, de nacionalismo reacionário e neoliberal graúdo, que rechaçam o resultado do pleito de outubro de 2022. Em alinhamento ao longo domínio latifundiário-autoritário no país – da fase imperial ao estirão republicano –, eles almejam regime de chumbo (com ou sem o miliciano-mor) contra o tal “comunismo que ameaça a pátria”.

A estrutura dinâmica desse contingente extremista combina centralização política (especialmente por lideranças nacionais e estaduais) e descentralização sócio-operatória (pelo “rebanho de manobra”), dentro e fora das redes sociais. Do moralismo religioso-nacionalista à idolatria supremacista e nazifascista, a segmentação interna da horda se distribui, em síntese, entre, pelo menos, cérebros de planejamento e fomento e militantes de inflamação e execução (depredadores/saqueadores ou não).

O cerne do perfil ideológico do bolsonarismo se desnuda por sua própria franja vandálica. No limite, os depredadores autodemonstraram o quanto essa extrema direita – desde os partidários mais aguerridos aos simpatizantes regulares – assenta-se num aglomerado organizado6 muito próximo de uma “seita de massa”, com características conhecidas: seu estado severamente deturpado ou nublado de consciência política (se se tomar por cotejo os fundamentos do Estado de Direito ocidental dos últimos dois séculos e pouco) – uma condição permanente de delírio psiquicamente normalizado para si e para adversários – explica o cultivo fanático-subserviente a líderes autoritários e “carismáticos”; a apropriação indébita e ignara da flâmula republicana e do cromatismo verde e amarelo mistura, em odienta ciranda, inconformismo pós-eleitoral, indignação antidemocrática e desejo imediatista de se libertar de ambos, a partir de um sectarismo fissurado na instauração de um governo de exceção sob a tutela da Forças Armadas.

Sem culpa ou temores, a horda depredatória agiu em Brasília sob o lema do “tudo ou nada”, impermeável a qualquer choque de realidade. [A evidência da derrota eleitoral assumiu ares de falsidade afrontável em bolhas digitais de encorajamento distorcido; milhões de eleitores, entre eles os vândalos, sentiram-se (e sentem-se) roubados: foi o protofüher quem venceu o pleito.]. O fato de cerca de 3% a 18,4% da população7 apoiarem totalmente esse terrorismo não patenteia senão a crosta grosseira de deseducação antidemocrática – enfim, a barbárie da incultura política – no imaginário de parcela significativa do eleitorado brasileiro.

Sob álibi vingador, de ataque a um governo tomado como ilegítimo, embora egresso de pleito hígido e inconteste, a extrema direita atentou contra o Estado propriamente dito, mediante arruinamento de símbolos de poder permanente – a República em si, a Justiça em si, o “sistema” em si, a democracia em si, e assim por diante. Esse cume de distúrbio foi ensaiado dias antes, em meados de dezembro de 2022, quando bolsonaristas tentaram, também em Brasília, arranhar a diplomação presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE): depredaram o patrimônio do Estado e incendiaram ônibus e automóveis, entre outros atos de violência.

Crime político desfechado por um anonimato sedento de ribalta fugaz, os atos terroristas nos edifícios públicos do Distrito Federal foram, por ora (depois de crimes letais aparentemente pontuais), o estouro tumultuante-ultraconservador mais acabado da necropolítica neofascista do bolsonarismo – o legado fúnebre do pior presidencialismo brasileiro, o do quadriênio 2018-2022, protagonizado, vale enfatizar, por um movimento político de escarnecimento das três principais dimensões constitucionais da vida nacional e civilizada: a República, o governo e a sociedade civil.

Nessa conjuntura, a visão sociofenomenológica psicanaliticamente orientada está à vontade para computar o quanto energias pulsionais de frustração política sob o “comunismo imaginário” podem se sublimar em obscuridade galhofeira e anulatória de equipamentos republicanos e, pretensamente, da historicidade destes – uma destruição patrimonial (e, tentativamente, simbólica) custeada por impostos dos 49,1% de eleitores do ex-inquilino do Palácio do Planalto.

A veemência desse cenário lança luz retroativa sobre o procedimento linguístico (propriamente lexical) da produção noticiosa corporativa e conservadora. Não deixa de ser significativo constatar tantos e quantos meios de comunicação de massa chamarem doravante bolsonaristas depredatórios de “golpistas” e “terroristas”. De jornais e revistas impressos a emissoras televisivas (versões Web inclusas) e canais-satélites digitais, poucos veículos responsáveis pelo mainstream deixaram de fustigar serpentes de golpe em 2016 e de fortalecer neofascistas em 2018.

Desde a primeira década deste século, enquanto forças de esquerda se preocupavam com o crescimento progressivo da extrema direita no país e em escala internacional, os gérmens do bolsonarismo foram, por esses media, tratados jornalisticamente como patifaria, pedra bruta sem atmosfera, rala peça de xadrez gravemente negligenciada, sem classificação estrita – procedimento que mesclou descrença alegre no mal, desinteresse imperito pelo baixo clero e exercício solene de vistas grossas. O terrorismo de janeiro em Brasília, no entanto, estava pressuposto desde, pelo menos, a década passada. A obstinada preservação de honras discursivas, com exigente contradição zero em narrativas editoriais e em rastros anuais de pauta, assegura, como se vê, reputação empresarial no limite de exageros desprovidos de autorreflexão, à beira, se se quiser, da desonestidade ou da má-fé.

Horda: do golpe ao terror

Em bolhas digitais (empresariais ou não) de propagação neofascista e negacionista, financiadores, instigadores e/ou executores dos atos vandálicos aguardavam vitória idílica e irreversível após invasão das dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. A meta, clássica demais para efeito veraz, era condicionar, nos dias subsequentes – inúmeros levaram travesseiros –, caos suficiente no país para incentivar as Forças Armadas a atropelar o governo eleito e, em ação delirante, a intervir nos três Poderes contra o “comunismo imaginário”, em nome de Deus, da pátria, da família, da propriedade privada e da “liberdade” – enfim, o conhecido positivismo nacionalista e populista “para o bem da nação”.

De forma suicidária, a horda subestimou, desde antes da abertura do processo eleitoral de 2022, a inteligência estratégica e a potência articulatória das instituições republicano-democráticas e das honras ministeriais do novo governo; a ambiguidade ou hesitação das frações bolsonaristas das Forças Armadas; a reação imediata da sociedade civil organizada, com milhares de manifestações de repúdio; o apoio internacional à democracia no país, e assim por diante.

A contrapelo da estratégia extremista desastrada, o movimento veloz de uma peça institucional no tabuleiro político foi crucial: a preferência do Poder Executivo pela intervenção direta na segurança pública do Distrito Federal.

A recusa da implantação do Estado de Defesa – segunda opção institucional após a medida de intervenção – frustrou ânimos civis, fardados e milicianos nas fileiras da ultradireita: a peça mobilizada descartou a tutela do governo pelas Forças Armadas. A réplica da sociedade civil organizada, repudiando a tentativa sabotadora, jogou, igualmente, papel fundamental na preservação democrática do funcionamento institucional e das relações civis como um todo.

Esses elementos do cenário bastam para sinalizar o quanto sutilezas da ação terrorista em Brasília e da atmosfera política os fazem ultrapassar aparências previsíveis e somar complexidade. Do ponto de vista estratégico, a gema dinâmica dos fatos indicia dois momentos específicos.

(i) A franja aguerrida da horda estava, de fato, acampada há mais de dois meses na cidade (a partir do segundo turno de 2022), à espera de um golpe de Estado, com a participação ou não do ex-inquilino do Palácio do Planalto e com apoio de bolsonaristas nas três Armas.

(ii) A decretação do resultado das urnas pelo TSE, a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva em meados de dezembro, a transmissão da faixa presidencial no início de janeiro e a ressonância multimediática e social em respeito à Constituição Federal impuseram, porém, uma flexão no processo inteiro, asfaltando o terreno republicano que encalacrou, definitiva e irreversivelmente, o adversário – sem volta.

Essa segunda rota factual, polêmica com certeza, precisa ser teoricamente experimentada em todas as letras: 35 anos de renovação – mais tortuosa que linear – das instituições republicanas e democráticas no país podem tê-las fortalecido tanto no quadriênio 2018-2022 (sobretudo no último ano) que a única alternativa final de expressão política da extrema direita foi este rompante derrotista em fluxo de “descarga da massa”8 (para honrar Elias Canetti): o telos político (de intensa espera da intervenção armada) cedeu franquia, nas proximidades dos prédios, à aparente anomia da destruição indiscriminada. Custa acreditar que a horda extremista caminhou em direção aos símbolos da República sem esse objetivo a priori. [Ao esquadrinharem o antro dos responsáveis por conceber, organizar, financiar, incitar e executar o vandalismo e a rapinagem, as investigações federais também precisam apurar de onde partiu a ordem para essa “descarga”, quais os nomes implicados e demais informações atinentes.]

Essa atuação vandálica, por seu turno, abre-se a duas possibilidades interpretativas: a primeira, priorizando cálculo épico-teleológico (ligado à realização do golpe militar), não se excetua do perímetro clássico da ciência política; a segunda, atenta ao desespero pragmático dos extremistas (por autopercepção de impotência) e ao arruinamento voluntário do mundo para exorcismo de insatisfações ressentidas, respira, livremente (com todos os eventuais riscos e insuficiências metodológicos), princípios de sociofenomenologia à luz de conjeturas pós-estruturalistas. O desdobramento cotejado das duas leituras expande, com certeza, o diapasão de surpresas a respeito dos fatos.

Conforme já assinalado, a leitura política convencional admite, ao custo de concordar com fleumas conservadoras, que os criminosos protagonizaram invasão e destruição do patrimônio público para, sob o mote “agora ou nunca”, condicionar, com ou sem cadáveres, o caos social necessário à justificação da interveniência das Forças Armadas nos Poderes da República, à la 1964, com amparo distorcido no artigo 142 da Constituição Federal. Em outros termos, como a horda carecia de criatividade e alternativa estratégicas (sendo, portanto, refém do modelo antigo de investida militar), a tática do vandalismo integrava gradação pragmática planificada, com sabotagem institucional demodé.

Vertentes de centro-esquerda em geral, instâncias matriciais da sociedade civil organizada e a maioria dos meios de comunicação corporativos e conservadores assumiram a tese desse liame entre depredação antirrepublicana e tentativa campal de golpe de Estado – a mesma tese do governo federal. As incertezas políticas e institucionais que rondam a jovem democracia brasileira demonstram que essa leitura não é equivocada. A Polícia Federal (PF) apurou tentativa de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com tiro de fuzil a longa distância, no dia da posse no cargo, em 1º de janeiro.9 A conformação aberta do acontecimento em Brasília, porém, não permite que a mencionada leitura monopolize (e refeche) o campo interpretativo.

Em particular, a crença exclusiva no esquema teleológico das ações vandálicas faz a leitura política convencional perder de vista (e não levar às últimas consequências) o significado sociofenomenológico da flexão antes aludida, que evoca – dos fundamentos à empiria mais rasa – a alta resiliência do contexto político e interinstitucional vigente. O foco prioritário nessa dimensão silenciosa expõe os atos vandálicos como espécie de “bagaço de laranja” de um extremismo frustrado na série de graves ameaças às instituições e, ao final, derrotado no processo eleitoral que eles mesmos, os autoritários, não podendo rechaçá-lo no todo, tiveram de tolerar como ambiente mandatório de disputa.

Isto significa: a marcha com gritos de guerra nas vias públicas de Brasília, a invasão dos prédios e o quebra-quebra, em janeiro passado, já não portavam horizonte efetivo algum – não se tratava de golpe como potência dialética, mas de terror puro e simples, isto é, de destruição pela destruição, como forma de expressão de insatisfação ressentida e de divulgação multimediática em tempo real (live e online) do que ocorre se e quando a extrema direita é contrariada (não tanto do que ela pode realizar além disso). A partir desse momento, a horda já não era de manifestantes políticos, mas de lumpenterroristas sem telos viável. Discursos calcados no Código Penal os aproximaram de criminosos comuns.

O acontecimento – vê-se – cultivou obviedades: em matéria de atuação política em zonas urbanas, a rusticidade voluntária, abundante em redes sociais, marcha, de forma atabalhoada, em direção a “revoltas sem cabeça”. Sua inteligência de estatura rasa pode se desdobrar em terrorismo convicto e hedonista.

O fato de a subjetividade da horda e, dentro dela, a dos depredadores/saqueadores ter preservado, do início ao fim dos acampamentos, expectativa de interceptação militar do establishment não altera o repertório e a rota do entendimento. Fatores idealísticos não têm ascendência reversiva (sequer mediata) sobre macrocontextos fenomenológica e tendencialmente assentados. Em léxico de senso comum, o vandalismo, para todos os efeitos pragmáticos, aconteceu somente porque, no terreno da política, os criminosos já “não tinham mais para onde correr”.

À carne previamente golpista, dourada em longos abarracamentos, sobrou um sulco previsível para manifestação decepcionada, infantilmente agressiva, de descontentamento não apenas pela dilapidação irreversível do poder político antes possuído, mas sobretudo pela impossibilidade da conquista da ditadura desejada – manifestação de inconformismo inconsolável, por assim dizer, pela perda simbólica do falo (para registrá-lo, não sem ironia, em episteme lacaniana, ímpar), a saber, perda não do poder propriamente dito, mas do golpe fardado que não veio. O terror foi, assim, a última saída honrosa para uma convicção fundamentalista malograda.

A validade teórica dessa provocativa hipótese – a do caráter teleológico pré-erodido dos atos vandálicos – evidencia-se, igualmente, quando a preocupação estratégica enfoca o perfil extremamente rude e banal desses atos. O desdobramento quixotesco da “sarrafusca descabeçada” do bolsonarismo foi tentado em planície dominical e esvaziada, sem absolutamente nenhuma “peça” concreta e consistente para colocar no centro do tabuleiro, exceto o nome de um doidivanas tíbio, em autoexílio forçado (de “férias” na Flórida, Estados Unidos, custeadas com verba pública), ou alternativa militar sem carisma e articulação majoritária fora da caserna.

De novo, imaginaram – à moda antiga – somente a truculência das armas no lugar da minoria simples do eleitorado. Esse cochilo estratégico de partida, se trocado em miúdos, determinou a lacuna matemática da chegada; do ponto de vista sociofenomênico, a quantidade repercutiu fatalmente na qualidade do resultado esperado: a horda precisava de muito mais gente – precisava de massas e mais massas (protagonistas e tácitas), de milhões de acampados e terroristas – e tudo o que ela tinha era somente a si, uma horda. Em matéria proporcional, uma “revolta descabeçada” pode ser feita por meia dúzia.

Desse ponto de vista – o da impotência político-dialética do surto bolsonarista –, os estilhaços de vidro, alvenaria e arte nos edifícios públicos não conduzem a visão menos sombria: questões de valor não se põem nesse pormenor. No que tange à defesa da democracia, o terror sem telos viável não é, por exemplo, politicamente mais vantajoso que o terror vanguardista e bem-sucedido. A brutalização civil-militar jamais perde cariz corrosivo: insurreições antirrepublicanas, investidas antidemocráticas e sabotagens institucionais preservam, em geral, capacidade atentatória em tempo diferido contra ordens constitucionais. O malogro de ontem autoaprende: se revisto – e recomposto o telos –, pode ser o golpe de amanhã.

Por óbvio, esse reconhecimento (exclusivamente teórico, sem qualquer efeito prático) faz a hipótese da impotência dialética do motim jamais comungar com atenuações em matéria de responsabilização penal e civil, nem com qualquer abatimento na indenização patrimonial aos cofres estatais. Essa discrepância recobra síntese clara: havia, desde o início, intencionalidade de golpe, não por acaso alentado por meses; a erosão institucional transitava nos meandros organizatórios do trabalho do crime, sob prerrogativas geopolítico-jurisdicionais citadinas, nas proximidades de QGs e demais unidades militares; o motor do sinistro, entretanto, carecia de dialética, dado o contexto social-histórico, político e institucional do país. A incriminação e o apenamento, após análise individualizada dos casos, inclusos os de reconhecimento “humanitário” por razões legais e/ou judiciais, devem, por isso, equivaler aos de uma investida sabotadora efetiva.

Para gravame das penas, evoque-se que o quadriênio 2018-2022 foi, de ponta a ponta, golpe heterodoxo serial na República e na democracia nacionais – por dentro do Estado, contra o modelo socioinstitucional desenvolvido a partir de 1988 –, com ataques segmentados (explícitos e oclusos, dos maiores aos menores) desferidos por Ministérios do governo federal. Brasília, em janeiro passado, foi cume de expiração – derradeiro, espera-se – desse rastro político egresso do inferno.

A reedição ilustrada do ciclo argumentativo anterior, com realce para o pomo da contradição envolvida, burila, em complemento, a assertividade da conjetura. Cerca de quatro décadas após as ruínas do regime militar e da promulgação da Carta Magna de 1988, as condições institucionais pró-establishment republicano-democrático já estavam aprioristicamente refechadas – declara o discurso ufano-progressista, certo da robustez da herança consolidada desde então. Eterna, Cassandra, a mítica clarividente grega, joga há muito certezas na fogueira (e, para tanto, não precisa computar a arruaça institucional de 2016): os atos vandálicos – alerta ela – materializaram baga ideológica que, em outras circunstâncias históricas, teria encontrado êxito; e havia armamento previsto para homicídio político. A prudência exige vigília – arremata –: democracias latino-americanas são vulneráveis como penugens.

Seja como for – guardada esta advertência –, se, de outro ângulo do caleidoscópio, a hipótese arrolada estiver correta, não é menos verdadeiro que as instituições republicanas e democráticas brasileiras, para além de qualquer desconfiança sobre sua capacidade de resistência, já se mostravam fortalecidas o suficiente, com freios e contrapesos ao longo do quadriênio 2018-2022, para absorver punhaladas tentativamente fatais, a ponto de liquefazerem meta e douração de golpe, deixando escapar apenas espaço para protestos civis anômicos. Elas têm tudo – espera-se – para prosseguir assim.

Ao gravetar a vaidade dos paradoxos, a mencionada conjetura, embora costure tese empiricamente indefensável, mas não desprovida de sentido, professa pressupostos impagáveis: com um olho aberto, outro fechado, concede às instituições republicanas e democráticas beneplácito importante, o da minoração da dúvida sobre sua potência de autopreservação. Amputada de contexto, a lógica, por certo, pouparia lúmen tanto à hipótese quanto ao procedimento para delineá-la. Não raras vezes, o caráter indefensável de uma tese para alguns é, porém, o que, ao ver de outros, não se sustenta de nenhuma forma.

Quanto aos aspectos reportados, remanesce por ser feito, na área política, um cotejo mais profundo entre o terror brasileiro e o terror norte-americano, ocorrido dois anos e dois dias antes. No todo, a avocação bolsonarista do atentado ao Capitólio nos Estados Unidos, em 06 de janeiro de 2021, colocou a extrema direita brasileira mal com a história, com diversos estratos sociais e com a comunidade internacional. Dois motivos são fortes: plágio e ridículo.

Em ângulo inverso, essa iniciativa de repeteco configurou exemplo exuberante de como a barbarização bolsonarista contribuiu para que as vertentes de esquerda em torno do Partido dos Trabalhadores (PT) e de sua ampla frente democrática se vinculassem (mesmo que temporariamente) a “agenda positiva” na visibilidade multimediática corporativa e conservadora, ligada a amplo consumo diuturno.

Ressentimento neofascista e comportamento de massa

A rota da reflexão abarca ainda notas livres sobre a horda à luz do comportamento de massa devastador.

Não pertence às regras da sensatez crer que, entre os criminosos, havia (ou há) quem pudesse (ou possa) alegar, com veracidade, que se encontrava in loco por desaviso; ou, ao inverso e in extenso, quem, no meio da horda (nos acampamentos, na frota de ônibus, nas proximidades dos prédios invadidos etc.), descurava a ciência de que as ações poderiam culminar em prisão em flagrante, inquérito policial (por vários crimes), denúncia pelo Ministério Público Federal (MPF) abertura de processo judicial e condenação, com ou sem encarceramento. Ambas as suposições abusam da inteligência mais mediana.

O Brasil dispõe, desde 2016, de regras legais – cuidadosas, mas limitadas – de combate ao terror.10 Com dorsos aquecidos por abraços de conforto afluente, os criminosos, cúmplices também de crença, apostaram em redenção mundana a posteriori, pela justiça comum, à sombra da impunidade. Não por acaso, atuaram, do início ao fim, com comportamento aniquilador típico de condições inóspitas de massa: como se não houvesse amanhã – ou seja, terror (neste caso, sob cálculo, em “represália” vazia e sem medo).

[Semanas depois da prisão em flagrante de mais de 2 mil vândalos para audiência de custódia pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DFT) e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), centenas deles foram incriminados e mantidos presos.11 A gravidade da situação cavou choque de realidade na extrema direita. Os depredadores/saqueadores descobriram a roda: os limites da tolerância institucional e penal possível. Ao mesmo tempo, a democracia foi posta diante de um estranho espelho compulsório por seus mais truculentos opositores – uma condição que jamais se configura como teste, mas eterna chance de reafirmação de princípios: enquanto os casos individuais estiverem em análise judicial e policial, os valores democráticos estagiarão entre, por um lado, o cinismo de clamores vitimistas da horda por direitos humanos (combatidos pela própria horda até o gás de pimenta arder seus olhos ou até as grades chegarem) e, por outro lado, a necessidade de punições exemplares por parte do Estado, no rastro de método ancestral para desanimar levantes similares.]

A compleição pragmática de repulsa e violência a priori – antes de qualquer diálogo – apenas escoa, em ápice de sarcasmos exasperados, a natureza política, social e moral da extrema direita bolsonarista. Traduz e bem representa, nessa medida, a história agressiva da cepa, que remonta, na conformação de massa, às primeiras décadas europeias do século XX. Quando a rusticidade voluntária desse extremismo partidário exercita ressentimento em ruas e praças, em frente a QGs, nos parlamentos e em redes digitais, suas placas tectônicas arrastam regressões políticas as mais hediondas ou escabrosas: militarização de vínculos sociais, porões de tortura, sabotagens do capital monopolista e oligárquico, latifúndio pós-colonialista sustentado em trabalho escravo, garimpo invasor e predatório, deflorestação sem limite, intensificação do reacionarismo religioso e de sociopatias fóbicas, aplauso à matança policial indiscriminada, além de negacionismo científico e suas expressões patéticas, como a ignorância terraplanista e a grosseria antivacina.

Um adendo arremata o relato: independentemente da força política desse arrastão insidioso, o perfil comportamental apontado remete – lembre-se – ao infantilismo incorrigível não apenas de quem não tolera perder o poder, mas sobretudo de quem, magmas adentro do submundo político, reza com fervor pela reinstauração de regimes de exceção e, com isso, pela volta da violência como método de Estado contra adversários.

Por essa razão, o legado ético radical do horizonte jurídico de Nuremberg, a partir de 1945, com julgamentos e condenações de responsáveis hitleristas pelo Holocausto, justifica inteiramente, por experiência e auscultação desse submundo, o discurso da suspeita convicta em legítima autodefesa e autoproteção prévias contra agressões lesa-humanidade (efetivas ou potenciais). Interpretado sob liberdade fiel ao mesmo campo político, esse legado, intrépido, assevera o que o olvido se recusa a abandonar.

“Diante de derrotas – diz a herança –, nazifascistas, de qualquer corolário, mesmo cristão, não pranteia ou lacrimeja (sobretudo se for abastado, financiador de golpe, sob anonimato de pretensos bastidores); antes, cultiva raiva incontida, desejando que o ressentimento compartilhado se converta em força produtiva de sublevação imediata ou oportuna. Quem pranteia ou lacrimeja, dentro ou fora da prisão, amedrontado por revertério ou imprevisto indigesto, é o numerário útil da massa de manobra – nada ingênuo, nada inocente –, cuja crença fetichista num tiranete barra a consciência suficiente sobre a fervura do chão tocado com pés descalços. Guardião exemplar dos direitos humanos – continua o legado –, o ideal da impessoalidade civilizatória das instituições republicanas e democráticas, no entanto, jamais se compadece do cerne e da crosta de sabotagens terroristas: seus responsáveis vivem na pele ventos plúmbeos que regaram para aprendizado íngreme. Quem, dos defensores da democracia, exercita, com inoportunidade, compadecimento – por notável humanidade, mas sem calo expressivo –, esquece, quase sempre, o ímpeto de destruição com o qual, antes do pranto autoritário, o neofascista operou com o orgulho inveterado de quem não se importa com vidas alheias – e assim poderia destruir também a vida do compassivo. O medroso desolado, que pranteia sob escombros do mundo em sua cabeça, precisa compreender, com rapidez, que a necropolítica que escapa a seus olhos e que ele apoia apaixonadamente não ameaça apenas a democracia como estrutura dinâmica de governo e Estado, mas, no miúdo, a vida de seu parente ou vizinho; e talvez, por isso, este tenha se despedido mais cedo durante a pandemia, sob motejos presidenciais e ministeriais”.

A investigação histórica e jornalística tende a se surpreender caso o ressentimento fustigado pelo delírio do “comunismo imaginário” não açode o bolsonarismo (civil-empresarial, militar e miliciano) a novas atuações virulentas, coordenadas ou esparsas, paralelas a investidas eleitorais, para retomada de poderes, institucionais ou não; e a isso as instâncias republicanas e democráticas devem estar permanentemente atentas, na fiada que abrange desde órgãos judiciário-administrativos (com efeitos imediatos e diferidos) até setores públicos e privados de investimento (de longo prazo) na educação para a democracia e para os direitos humanos vis-à-vis contra autoritarismos de quaisquer cepas.

*Eugênio Trivinho é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP.

Notas

1. Visada de Riobaldo sobre tropa de jagunços perigosos, em Grande sertão: veredas (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 19. ed., 2001), p. 133.

2. Trecho de “Ânsia de destruição”, item do primeiro capítulo de Massa e poder (Companhia das Letras, 2019), p. 17.

3. Entre contextualização histórica e tratamento conceitual estrito, a perspectiva de Baudrillard a respeito, diversificada ao longo do último quarto do século XX, foi expressa em L’échange symbolique et la mort (Paris: Gallimard, 1976), Les stratégies fatales (Paris: B. Grasset, 1983), Power Inferno (Paris: Galilée, 2002), L’esprit du terrorisme (Paris: Galilée, 2002) e no artigo que, com título idêntico, culminou neste último livro (Le Monde, 03 nov. 2001, disponível em https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2007/03/06/l-esprit-du-terrorisme-par-jean-baudrillard_879920_3382.html).

4. O termo é tributário da reflexão de Fredric Jameson sobre a configuração pós-moderna da cultura contemporânea, em Pós-modernismo: ou a lógica cultural do capitalismo tardio (Ática, 1997, p. 52-54), que repercute artigo anterior do teórico literário norte-americano, “Pós-modernidade e sociedade de consumo” (Novos Estudos CEBRAP, n. 12, jun. 1985, p. 16-26). Com base nas conclusões de Lacan sobre a esquizofrenia, Jameson foi um dos primeiros a notar a emergência histórica recente de um “presente perpétuo” (ou eterno) na vida cotidiana. Na realidade, esse presenteísmo está mais arraigado na cultura veloz das metrópoles e na percepção fragmentária do tempo do que se imagina. Para cotejo com vertentes diversas, vejam-se A conquista do presente, de Michel Maffesoli (Rio de Janeiro: Rocco, 1984), e El tiempo em ruinas, de Marc Augé (Barcelona: Gedisa, 2003, p. 81, 90, 108).

5. Os dados resultam de pesquisa de opinião realizada pela Atlas Intel e estão disponíveis em https://www.cnnbrasil.com.br/politica/atlasintel-para-38-ataques-no-df-se-justificam-em-algum-nivel.

6. Um aglomerado glocal, frise-se – nem local, nem global, antes na, com a e/ou a partir da miríade de pontos físico-corporais inextricavelmente entrelaçados a redes comunicacionais em tempo real (de massa, interativas e híbridas). Veja-se, do autor, A dromocracia cibercultural (Paulus, 2007), Glocal e A condição glocal (Annablume, 2012 e 2017, respectivamente).

7. Os percentuais justapõem sondagens feitas por dois institutos de pesquisa, Atlas Intel e Datafolha. Os resultados estão em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/01/datafolha-93-condenam-ataques-golpistas-e-maioria-defende-prisoes.shtml. Uma ambiência noticiosa pode ser encontrada em

https://www.brasildefato.com.br/2023/01/12/datafolha-93-rejeitam-destruicao-golpista-em-brasilia-55-veem-reponsabilidade-de-bolsonaro e na matéria citada na nota anterior.

8. A expressão comparece no elegante (e já epigrafado) Massa e poder (São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 15-19), com a diferença de o sentido original do autor búlgaro-britânico contemplar mais (embora não exclusivamente) a descarga repentina e não planejada.

9. Mais detalhes em https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/02/flavio-dino-diz-que-havia-atos-preparatorios-para-a-execucao-de-um-tiro-no-dia-da-posse-de-lula.ghtml.

10. A íntegra da Lei Antiterrorismo (n. 13.260, de 16/03/2016) está em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm.

11. Síntese informativa e atualizada em https://www.cartacapital.com.br/justica/a-quantidade-de-golpistas-ainda-presos-pelos-atos-do-8-de-janeiro-segundo-o-stf.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como