Por HENRI ACSELRAD*

Algo grave acontece quando as palavras, em lugar de serem portadoras da lei e da comunicação do espírito, passam a ser condutoras de terror e falsidade

Um ministro da Educação dialoga com senadores da República. Os senadores alegam: agravada pela pandemia, a desigualdade nas condições de preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio gera situação de preocupante injustiça. “O Enem não foi feito para fazer justiça social”, responde o ministro. Tal desapreço público por princípios de justiça expressa uma inflexão em curso na retórica política. A forma aberta da fala autoritária é “descomplexada”, se usarmos uma expressão cunhada pela extrema direita francesa. Não há o recurso a uma fachada onde se exibe a imagem do que seria o bem comum a contrastar com bastidores, onde poderiam eventualmente se esconder ideários escusos e tenebrosas transações. Propósitos inigualitários, racistas, machistas e homofóbicos são assumidos em público. Fora nuances vocabulares, durante a própria infame reunião ministerial de 22 de abril de 2020, ao fim das contas, mostrou-se pequena a distância entre os propósitos discriminatórios assumidos em público por membros do governo e aqueles proferidos nos bastidores do poder.

Qual seria a natureza desta inflexão retórica, dessa escancarada exposição pública, por representantes do poder governamental, de princípios social-darwinistas correntemente reprovados e até então reservados aos bastidores da política? Como entender o surgimento exibicionista de discursos inigualitários em sociedades onde a desigualdade é tão acentuada? A Sociologia busca caracterizar as formas de coexistência entre a esfera argumentativa, onde atores políticos verbalizam suas visões de mundo, e a vigência concreta de desigualdades que, em princípio, em condições de livre expressão, seriam tidas por inaceitáveis e destinadas a serem combatidas. Um conjunto de mecanismos práticos e discursivos pode, porém, concorrer para assegurar a permanência das desigualdades. Alguns autores remetem à vigência do que chamam de “modos de dominação”[i]. Em regimes autoritários, por exemplo, é possível identificar a combinação de dois destes mecanismos de dominação: o do terror e o da ideologia. No primeiro caso, os que exercem a dominação não precisam justificar suas ações. Os opositores críticos são reprimidos e a possibilidade de se questionar publicamente o poder é inviabilizada: “aqui, não se fazem perguntas” – eis o mote autoritário. Na experiência brasileira, essa impossibilidade de questionar o regime de exceção 1964-1985 ficou bem caracterizada pela expressão “nada a declarar”, repetida com método por um Ministro da Justiça da ditadura. O silenciamento da crítica e o consentimento da população seriam, assim, buscados pelo exercício da violência repressiva e o medo. No segundo caso, o do recurso à ideologia, as justificativas oficiais existem, mas não se permite que elas sejam confrontadas com a realidade. A prática da censura o impede. As justificativas se degradam em meros pretextos, palavras destinadas a manter a distância entre o discurso oficial e o extra-oficial. O poder impõe a ordem estabelecida desigual e opressora, alimentando um estado de guerra contra um inimigo interno estrategicamente construído, bem como por atos simbólicos, rituais, cerimônias, desfiles, condecorações e hinos[ii].

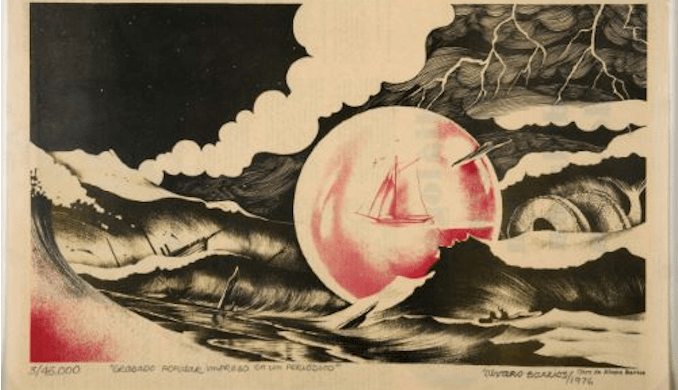

No período 1964-1985, vimos, no Brasil, uma combinação destes dois mecanismos de dominação – pelo terror e pela ideologia. Para o poder arbitrário, não bastou o exercício da violência e da censura. Cerca de 1000 filmes de propaganda foram encomendados para serem exibidos nas salas de cinema do país, assim como foram organizadas campanhas em massa estigmatizando a militância que desafiava a repressão e contestava a legitimidade do regime. Sete agências de publicidade dominavam os contratos governamentais no período, ocupando-se inclusive do que a Ditadura chamava de “campanha do candidato à Presidência”, conjunto de materiais destinados a enaltecer o nome do militar designado pelas forças no poder para dar sequência ao regime de exceção, ocupando o posto de Presidente. Os esforços no sentido de silenciar os críticos não foram vistos, entretanto, por si sós, como capazes de assegurar as condições de subordinação desejadas pelo poder. Os agentes da Ditadura acreditavam ser necessário enfrentar a resistência ao regime não só pela disseminação do terror, do risco de prisão e morte, pois, mesmo abafada, a crítica poderia, aos olhos do poder, ser ouvida, requerendo investimentos na produção de imagens, lemas, jingles e outros instrumentos publicitários destinados a obter o consentimento da população para com os atos do regime. Ao mesmo tempo em que estreitava o espaço do debate público, o poder promovia uma degradação do sentido das palavras: a quebra da legalidade democrática era dita feita em nome da democracia; a censura era justificada como requisito da proteção da liberdade; a produção cultural foi cerceada a pretexto da defesa de valores; a Justiça era encenada em tribunais militares de exceção que pretendiam encarnar uma suposta legalidade.

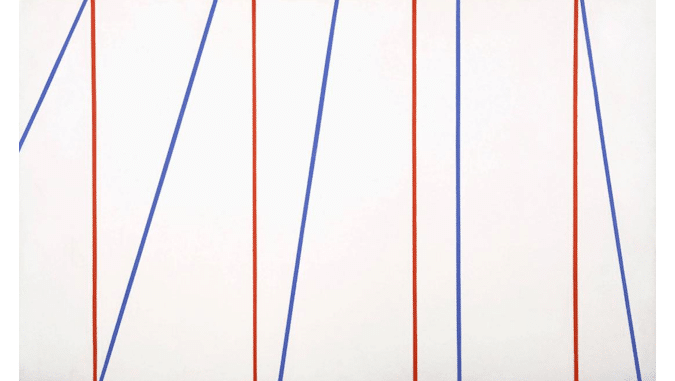

Após o fim do regime autoritário, novas modalidades de estreitamento das possibilidades do exercício da política foram se apresentando. O neoliberalismo buscou impor um pensamento único dito “pós-democrático”: a hegemonia da ortodoxia liberal instalou-se dentro do Estado e os sistemas eleitorais foram atrelados às vantagens oferecidas por grandes corporações. A política foi deixando de designar o domínio da ação legítima de se organizar a vida coletiva, associando-se mais à função de gerir as condições do exercício de um poder que lhe é superior, o poder financeiro. Em lugar da antipolítica repressiva, exercida durante o regime de exceção, entraram em ação, a partir dos anos 1990, os mecanismos de uma antipolítica de mercado. No contexto da “governança” neoliberal, passou a vigorar o que Bourdieu chamou de “políticas de despolitização”[iii], ações que procuram destruir a ideia da política como modo de exercício da inteligência coletiva na busca da superação da desigualdade. A esfera de deliberação, no âmbito do sistema político formal, viu-se crescentemente absorvida por um pragmatismo que, em nome da “governabilidade”, favoreceu a privatização do Estado em mãos de cartéis empresariais, organizações religiosas ou oligárquicas. Pouco resta da política quando a ordem das coisas é apresentada como inelutável. Como é possível fazer-se política usando palavras que pretendem, ao mesmo tempo, dizer tudo e seu contrário, quando trata-se de definir que tipo de sociedade convém melhor a seus membros e como chegar lá?

Com a chegada ao poder, em 2019, de um governo liberal-autoritário, passamos a nos confrontar a novos tipos de ataque às possibilidades do exercício da política. Forças anti-democráticas assumem o governo em um regime formalmente democrático. A violência do discurso discriminatório gera uma tensão no interior do que se entendeu até aqui correntemente por esfera pública, onde se constroem pontos de vista sobre o mundo e se configuram as condições de realização de debates livres e abertos. Dentre as condições para a ocorrência deste debate pressupõe-se, de um lado, a apresentação de argumentos que justifiquem os atos e, de outro, o aporte de elementos factuais que atestem a justeza destes atos.

Não é isto que tem acontecido com o liberal-autoritarismo brasileiro. Estamos ante um tipo de autoritarismo que, por um lado, diz brutalmente o que pensa, não escondendo propósitos discriminatórios até então injustificáveis, e por outro, juntamente com sua franqueza brutal, desconsidera ou mascara a realidade em que busca apoiar a violência e a abjeção de sua fala. Enuncia-se, sem disfarce, a vontade de combater valores que aproximam e assemelham os humanos, criando-se torpes neologismos com o fim de encarnar o desprezo pelo outro. Os adeptos da solidariedade, dizem, são “vitimistas”; os que cultivam valores da igualdade são portadores de uma patologia – o “coitadismo”. A fala autoritária projeta indignidade em tudo o que se entendeu até aqui como próprio ao humano, objeto de solidariedade, razão de empatia, anseio de justiça. Mas, ao mesmo tempo, ela esconde os indícios, fatos, evidências científicas e testemunhos de experiência que possam oferecer obstáculo ao projeto de inferiorizar pobres, negros e índígenas, de destruir oponentes e concentrar recursos nas mãos de poderosos. O discurso social-darwinista assume, assim, a pretensão à superioridade de alguns, dispensando, porém, o recurso a qualquer princípio de justificação de seus atos. Seus porta-vozes sugerem acreditar que, para fundamentar suas ações, basta falsear informações, mascarar dados, desqualificar evidências e sistematizar a desinformação. Parece haver, pois, uma íntima relação entre a desfaçatez da pregação inigualitária e o desprezo por fatos. E é este falso paradoxo, esta conexão lógica entre franqueza autoritária e falseamento do real que nos importa entender.

A franqueza dos que defendem a desigualdade permitiria, em princípio, que se pudesse pôr os propósitos que defendem à prova de valores de justiça e de elementos fáticos. No entanto, em defesa de seus atos, não recorrem a ideias nem a princípios de justiça, nem tampouco a realidades empíricas compartilháveis. Apoiam-se em narrativas que dispensam tanto coerência interna como correspondência com qualquer conhecimento estabelecido ou experiência. Não por acaso, a ciência, campo por excelência da dúvida, da lógica e da comprovação empírica, é objeto de desprezo e negação. É forte também a hostilidade com relação aos intelectuais, a desconfiança com relação a tudo o que diz respeito ao domínio do intelecto, ao espírito crítico e criador, à especulação filosófica e à pesquisa sem fins práticos definíveis no imediato[iv]. São estigmatizados os sujeitos que levantam publicamente questões embaraçosas, confrontam ortodoxias e dogmas. Despreza-se os que não podem ser facilmente cooptados por governos ou corporações e que buscam apontar problemas que são sistematicamente esquecidos ou varridos para baixo do tapete. Acusa-se os que acreditam que todos têm o direito de contar com padrões de tratamento decentes por parte dos poderes. Constrange-se os que buscam desmascarar estereótipos e clichês prontos, contestar imagens e narrativas oficiais, meias verdades, categorias redutoras, ideias preconcebidas e justificativas – ou pretextos – das ações pelas quais os poderosos procuram limitar a liberdade de pensamento de modo a que se aceite o que fazem[v].

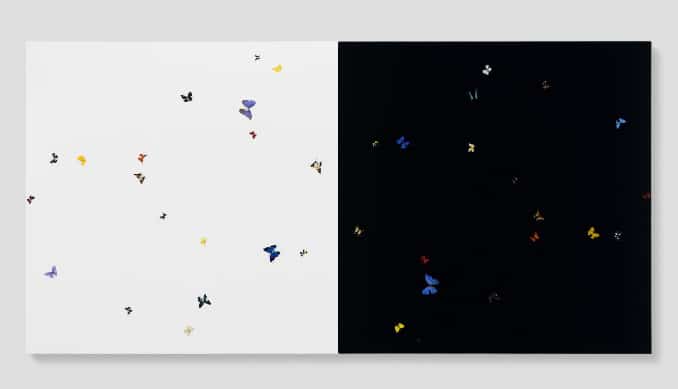

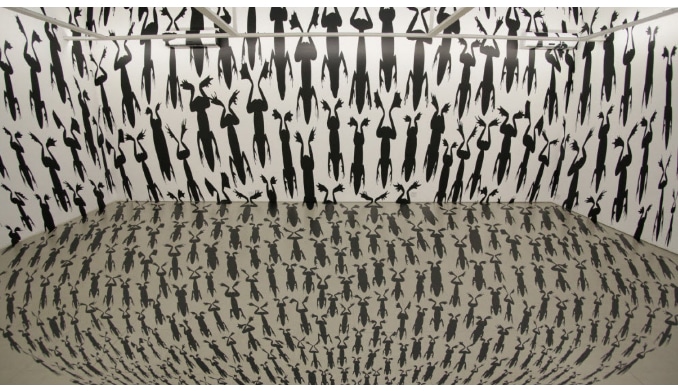

Com o liberal-autoritarismo, o recurso à palavra é implodido por dentro, subordinado como é à lógica da violência, expressão mais plena do autoritarismo. Configura-se um mundo singular, sem princípios de justificação dos atos; um (sub)mundo sem justiça incrustado no interior de um outro mundo, onde a palavra pretende ser meio de construção e disputa de princípios de justiça e de construção de uma cultura de direitos, onde o poder pode ser contestado, a desigualdade criticada, a diversidade respeitada. A cultura é aquilo que nos ensina a discernir, nos ajuda a encontrar um sentido para o mundo, a entender o passado para construir um futuro. A cultura é o aprendizado do juízo por meio da linguagem, nos lembra a filóloga Barbara Cassin[vi]. Não por acaso, as instituições culturais são hoje objeto de ataques. O próprio conhecimento público expresso no censo, no mapa e nos museus, aquele que permite o cultivo de alguma razão e civilidade na ação governativa e na política, é desqualificado. Desvaloriza-se o saber sobre a população – expresso no censo, objeto de restrições na abrangência das informações obtidas pelo IBGE. Esvazia-se o saber sobre o território e seu patrimônio ambiental expresso nos mapas do INPE, assim como o próprio saber sobre a cultura, condensado na figura dos museus e demais instituições culturais sob constrangimento. Ao lado do ataque à ciência, à educação e à cultura, instaura-se uma espécie de Tapeçaria de Penélope, que procura atingir, à luz do dia, o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais, em favor de um direito à propriedade posto acima de tudo e de todos.

Algo grave acontece quando as palavras, em lugar de serem portadoras da lei e da comunicação do espírito, passam a ser condutoras de terror e falsidade, escreveu Georges Steiner[vii]. Pelo desprezo a qualquer princípio de justificação aceitável, instaura-se um mundo sem cultura; pela negação de toda fundamentação atestável, um mundo sem ciência. Injustiça nos propósitos, inverdade nos fundamentos. Como o que se diz não se sustenta, resta a este peculiar “modo de dominação social-darwinista” fundamentar-se em dados falsos. Sem o recurso à censura, que impediu a contestação factual de propósitos injustificáveis durante a ditadura, resta ao liberalismo autoritário implodir o sentido das palavras e falsear o real.

*Henri Acselrad é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Notas:

[i] Luc Boltanski, “Sociologia da crítica, instituições e o novo modo de dominação gestionária”, Sociologia & Antropologia, vol. 3, n. 6, julho-dezembro de 2013, p. 441-463.

[ii] Luc Boltanski, op. cit. p. 448

[iii] Bourdieu, Pierre, Contre-feux 2, Raison d´agir, Paris, 2001.

[iv] Richard Hofstadter, Antiintellectualism in American life, Alfred Knopf, New York, 1963.

[v] C. Wright Mills, “The social role of the intellectual”, Politics, vol. 1, April 1944

[vi] Barbara Cassin, Des mots, pour quoi faire? https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/des-mots-pour-quoi-faire

[vii] George Steiner, Linguagem e silêncio – ensaios sobre a crise da palavra, Cia. das Letras, SP, 1988, p. 139-140.