Por CHRISTIAN DUNKER*

Leia a “Introdução” do autor do livro recém-lançado, primeiro volume da Coleção “Psicanálise e Educação”.

Introdução

A escuta talvez esteja no ponto de passagem e de articulação entre duas superfícies: educação formal e educação informal; educar e cuidar, aprender e ensinar. Este ponto de divisão subjetiva do educador é também seu ponto de desamparo e de vazio. Por isso penso que a escuta – que não é prerrogativa ou exclusividade do psicanalista, do psicoterapeuta ou do especialista em saúde mental – tornou-se peça fundamental para o educador.

Depois de gerações formadas para disputar a fala, depois de anos avaliando a participação de alunos pela sua disposição a falar, estamos nos dando conta de que a faculdade de escutar também devia fazer parte de nossos currículos, objetivos e habilidades. Um dos equívocos dessa falicização da fala é pensar que o protagonista é quem fala e o subordinado quem escuta. Penso que o protagonista é aquele que, como diz o termo em grego, carrega em si (proto) o conflito (agon).

Assim como a paixão da fala parece acompanhar os que querem saber, a paixão da escuta tem a ver com a experiência da ignorância. Não se trata aqui da ignorância como mera falta de instrução ou civilidade, mas da ignorância como ponto de partida para a aventura da escuta e da abertura para o outro. Chamemos isso de escuta lúdica ou escuta empática, escuta ativa ou não violenta.

O que este livro defende como mais central é que a escuta é uma ética, não uma técnica ou uma ferramenta. Há táticas de escutatória (conforme a expressão de Rubem Alves), assim como existem exercícios de oratória. Mas o principal é que a escutatória se faça acompanhar de uma certa relação produtiva com a ignorância, uma relação potente com o não-saber, ou com o não-ainda-sabido. Esse era também o conselho de Lacan aos jovens analistas: não compreendam, não entendam tão rápido o que seus analisantes dizem, suspendam o fechamento do circuito da comunicação. Para fazer isso será preciso produzir-se uma paixão, a paixão de manter-se em relativa ignorância sobre o sentido, a intenção ou o significado do que o outro diz. Manter o dizer do outro como um enigma, ainda que seja um enigma para aquele mesmo que fala.

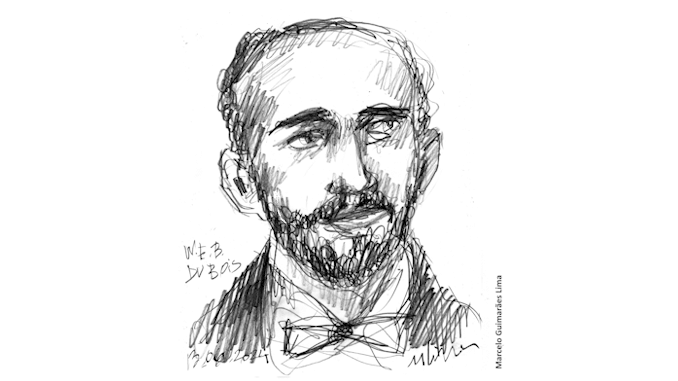

Não parece um ponto fora desta curva o fato de que o Mestre Ignorante, de Jacques Rancière[i], tenha se tornado um paradigma para os educadores do século XXI, pois aqui se vê a função da ignorância efetivar uma transformação nas relações de poder. Escrevi um livro tentando mostrar que a psicanálise se coloca como herdeira da tradição do cuidado de si[ii]. Percebo agora que existe uma tradição paralela, mas não menos importante, que se poderia chamar educação de si. É nela que se inscreve o personagem Joseph Jacotot de quem Rancière fala. Assim como o mestre ignorante transmite aquilo que ele ignora, por meio de perguntas sobre o que se vê, o que se pensa e o que se faz diante de algo, o psicanalista transmite seu desejo de analisar a partir da paixão da ignorância que o habita.

No Brasil, um marco substancial da introdução da paixão como temática educacional é Paulo Freire. Tomados em seu conjunto, os textos aqui reunidos esboçam um retorno ao pensamento de Paulo Freire acrescido e combinado com a teoria lacaniana da linguagem. A preocupação freireana com o sentido social e político da educação, a importância conferida aos afetos nesse processo, a reflexão sobre a emancipação e os problemas práticos e teóricos da aquisição da leitura estão aqui representados. Mas o ponto mais crítico de convergência entre Lacan e Freire talvez se encontre na maneira com a qual ambos se colocavam diante do tema do saber, com uma atitude ética que se poderia definir pela paixão da ignorância.

Lacan herdou do budismo a teoria de que as paixões do ser são três: amor, ódio e ignorância. Paixão aqui remete ao radical grego pathos, ou seja, não apenas uma forma de padecimento ou passividade, mas uma capacidade de ser afetado por e de aceitação radical da experiência. Depois dessa bifurcação primária, mais ligada à língua e ao corpo do que ao pensamento, formou-se a oposição mais conhecida entre razão e paixão.

Pode-se falar então em um pathos do tédio, assim como da errância ou da melancolia. Mas a ideia de que a paixão toca o nosso ser, diferentemente de nossos afetos ou de nossas emoções, convida a uma definição precária que seja do que entendemos por ser. “O ser não está em nenhum lugar, a não ser nos intervalos, ali onde ele é o menos significante dos significantes, a saber, o corte […] Se quisermos dar ao ser sua definição mínima, diremos que ele é o real, enquanto este se inscreve no simbólico”[iii].

A paixão da ignorância é uma espécie de propedêutica para a ação, um lugar ou uma posição onde se está com relação ao saber que permite produzir efeitos. Ali, no abismo mais profundo, o homem comum responderá com a negação (Verneinung) ou com o recalque (Verdrängung), ou seja, ele recobrirá este vazio com o ódio, que imaginariza o real, ou o amor que simboliza o imaginário. A ignorância é a realização do simbólico, e quando o simbólico se realiza percebemos que ele é composto de negatividade e não de positividade. Daí que a paixão da ignorância represente a diretiva socrática do “só sei que nada sei”, mas considerando o saber como um processo. O que distingue o psicanalista – e porque não dizer que ele pode compartilhar essa disposição com um certo tipo de educador – é que ele opta pela paixão pela ignorância. Isso significa destituir o poder que o saber carrega consigo. Ao renunciar ao exercício do poder, quiçá este se transforma em autoridade transferencial.

“O analista não deve desconhecer o que eu chamarei o poder de acesso ao ser da dimensão da ignorância, porque ele tem que responder àquele que por todo seu discurso, o interroga nesta dimensão. Não tem que guiar o sujeito num Wissen, num saber, mas nas vias de acesso a este saber”[iv].

A alienação, representada no discurso de Lacan, pela posição do escravo, consiste em obstruir-se as vias que levam ao saber. É isso também o que define o recalcamento e a defesa para Freud: não quero saber. Suspender este tipo de ignorância, na qual se formam nossos sintomas, tem efeitos sobre nossa atitude diante do saber em geral, não apenas daquele que se estrutura pela negação, do sexual e do infantil. Portanto, não se tratam apenas dos efeitos mais ou menos diretos de inibição ou de recusa ao contexto de aprendizagem, que tão frequentemente vemos nos percursos escolares, mas de um impedimento global, que faz da recusa ao saber um casamento entre a ignorância e o desconhecimento.

“A psicanálise é uma dialética […] E essa arte é a mesma em Hegel. Em outros termos, a posição do analista deve ser a de uma ignorantia docta, o que não quer dizer sábia, mas formal, e que pode ser para o sujeito, formadora. A tentação é grande, porque está em voga, neste tempo do ódio, transformar a ignorantia docta no que chamei, não é de ontem, uma ignorantia docens”.[v]

Aqui Lacan liga a paixão da ignorância, de origem budista, com a douta ignorância, expressão do filósofo Nicolau de Cusa (1401-1464) que se refere ao conhecimento que envolve a unidade dos contrários e que se expressa na forma de um desejo: “[…] desejamos saber que não sabemos. Se conseguirmos isso alcançaremos a douta ignorância. Assim como o infinito abrange o finito, sem por isso ser finitizado, assim o saber abrange o não-saber, sem por isso converter-se em não-saber […] quanto mais douto alguém for, tanto mais reconhecerá ser ignorante”.[vi]

Assumindo uma perspectiva negativa diante do saber, mas sem que isso se consagre em ceticismo, a douta ignorância exige dedicação ao saber, mas para que este realize de forma máxima a ignorância. Dela advém a curiosidade, forma de desejo infantil, que se alimenta do reconhecimento da existência do que se ignora.

Paulo Freire e Lacan estariam assim reunidos em um projeto homólogo de subversão do uso, posse e propriedade do saber. É possível que seja este projeto que incomode tanto os conservadores obscurantistas que hoje elegem Paulo Freire como inimigo público da educação. Síntese da escola com partido e do uso ideológico do Estado para perversão de crianças indefesas, aliás como a psicanálise que desde sempre foi acusada de corromper a juventude com sua “mania” em torno da sexualidade.

Quando a moralidade tosca que tomou conta da educação brasileira em 2018 critica Paulo Freire por ser o responsável pelos nossos problemas eles percebem corretamente o sentido de unidade que o autor de Pedagogia do Oprimido[vii] alcançou com sua obra e com sua prática. Mas, ao contrário do que tal crítica sugere, Paulo Freire nunca foi o ponto sinóptico de convergência para a educação no Brasil. Talvez a receita esteja certa apesar da incorreção do diagnóstico.

Entender as razões que levaram a isso, bem como pontuar o lugar estratégico da educação no processo político brasileiro, compõe o objetivo deste livro. Sua hipótese de trabalho retoma o que tenho feito em trabalhos anteriores acerca das transformações no estatuto do mal-estar e na gramática do sofrimento[viii] e da escuta[ix], neste caso considerando o contexto da escola. A conversão do sofrimento em sintoma, derivada das alterações em nossas formas de vida, vale dizer de nossas relações entre trabalho, desejo e linguagem, demandam uma resposta ética e política que aqui tento desenvolver com a noção de escuta.

Fundamento e princípio do poder da ação psicanalítica, o estatuto mesmo da palavra passou por transformações decisivas com a versão brasileira do neoliberalismo, com a disseminação da cultura digital e com as novas formas de individuação, notadamente concernentes aos processos de autonomia e independência com suas implicações para formação do desejo. É, portanto, a palavra em sua dimensão de escuta, de discurso e de escrita que está colocada em questão neste livro.

Na primeira parte, apresento as transformações comunitárias e institucionais pelas quais a escola brasileira passou nos últimos quinze anos, tendo em vista a hipótese da vida em forma de condomínio. Nesse período, a escolarização brasileira passou por um duplo processo: por um lado acirrou-se e generalizou-se as estruturas condominiais que já se encontravam disponíveis, por outro começamos a perceber melhor os limites dessa forma de pensar a escola em um país de dimensões e desigualdades extensas como o Brasil.

Escolas com mais muros, muros bilíngues, muros de classe, muros e câmeras, que terminaram por produzir o consenso ideológico de que nossas crianças estavam em perigo nas mãos de educadores marxistas, manipuladores de almas que, com sua permissividade sexual e sua incitação aos direitos humanos, estavam a corromper a família.

Escolas com mais síndicos, com seus processos de gestão e gerenciamento cognitivo, com seus novos desenhos de pensamento, de apostilamento de saberes e de preparação para um novo mundo do trabalho, agora plenamente assimilado ao mundo laboral.

Escolas com alunos que sofrem de uma nova maneira. Mais silenciosa, mais disruptiva, mais apática, mais violenta, com sintomas que se desdobraram em medicalização, criminalização e indução artificial de desempenho em escala de massa. Depois de trinta anos individualizando o sofrimento, tornando-o uma experiência individualizada indiferente à palavra e à escuta, secretada por neurotransmissores, chegamos a uma espécie de colapso discursivo do neoliberalismo.

Na segunda parte tentei mostrar como a escuta pode nos ajudar a fazer um diagnóstico e intervenção sobre a crise regressiva que atravessamos, mas também como ela ocupa um lugar estratégico no enfrentamento e transformação do novo sofrimento escolar. O conceito e a prática da escuta não são privilégio nem prerrogativa de psicanalistas. Como tentei mostrar em trabalhos anteriores[x], a escuta é uma forma de antídoto genérico para o novo sofrimento escolar. No conjunto, isso significa que ao mesmo tempo o processo de condominização das escolas tornou-se mais agudo, mas também a consciência sobre seus efeitos e malefícios. Não é por outro motivo que a polarização política com a qual se tem caracterizado os anos 2016/2018, colocou no centro do debate o estatuto das escolas.

No momento em que a educação começa a alcançar um número sem precedentes de alunos, com a redução substancial de crianças fora da escola e queda de índices de evasão, no momento em que, pela primeira vez, temos mais alunos negros do que brancos no ensino universitário, como efeito do sistema de cotas e de financiamento público do acesso à faculdade, nesta hora surge uma demonização calculada das universidades públicas, das políticas públicas de educação, dos intelectuais e professores, do universo do livro e da escrita.

A emergência de um discurso obscurantista não pode ser confundida nem reduzida ao golpe do conservadorismo. O conservadorismo é uma atitude legítima e defensável na história da cultura. Reter, conservar e manter valores, seja na forma de obras, ideias ou autores, segundo uma perspectiva do seu declínio ao longo do tempo não é um problema em si. A tradição conservadora na modernidade, desde Burkhardt a Gabriel Tarde, passando pelos anti-filósofos franceses e chegando em T. S. Eliot, nos deixou frutos indiscutíveis. Mas isso é profundamente diferente do movimento anti-intelectual de estreitamento democrático, tendente ao silenciamento e exclusão de valores que não são os seus, que observamos nos críticos contemporâneos de Paulo Freire.

A esse respeito temos que entender o que teria acontecido com o melhor de nosso pensamento conservador, de extração liberal, que nunca conseguiu se estabelecer como uma plataforma realmente civilizatória no Brasil. Há, como já argumentei em outros lugares, uma crônica dificuldade em sustentar para além das bravatas declaratórias e das ideias fora de lugar um individualismo capaz de confiar em instituições, separar público e privado ou acreditar na força esclarecedora ou civilizatória da razão como um ideal mediador e emancipatório. Como mostrou Maria Helena Patto[xi], os ideais liberais no campo da educação uma vez inoculados em solo nacional, foram sucessivamente apropriados como forma de segregação, naturalização de diferenças e confirmação de preconceitos.

Mas é nesse vazio conservador que podemos detectar a emergência de um discurso regressivo, pré-liberal e que, no fundo, não aceita regras elementares do jogo da educação tais como renunciar ao poder das famílias e transferi-lo para o domínio do saber laico, administrado pelo Estado e fazer da educação privada uma concessão que deve prestar contas ao interesse público. Em vez disso, temos o retorno a uma educação disciplinar de verniz militarista, a ascensão da educação moral, de implantação neopentecostal e a degradação de nossas ambições científicas ao formato demissionário e ideológico.

Contra essa trajetória regressiva é importante retomar a função elementar da palavra, matéria prima da psicanálise, mas também ponto de partida da democracia e condição de possibilidade da experiência educativa.

Este livro é uma tentativa de retomar a palavra não apenas pelo lado de quem a possui e a domina, de quem disputa seu lugar de fala e produz sua voz, mas também pela via da escuta e da leitura, como ato transformativo. Aqui não se trata apenas do manejo da palavra como prerrogativa exclusiva de psicanalistas ou clínicos, mas como meio cultural para a produção do comum. Na terceira parte, sugiro como a escuta pode redefinir processos de autoridade e de crítica da ideologia, bem como participar do contexto de redefinição institucional e comunitária que atravessa as escolas, mais especificamente com relação às novas gramáticas da luta por reconhecimento.

A Escola, tal como a conhecemos, é uma invenção relativamente recente. Ainda que ela remonte às experiências gregas pelas quais o saber era transmitido segundo uma forma ética precisa, quer no Jardim de Epicuro, na Academia de Platão, no Liceu de Aristóteles ou na Stoa de Crisipo, foi só no século XIX que ela integrou-se ao projeto de formação dos Estados nacionais, os quais precisavam homogeneizar suas línguas, sua história e suas mentalidades com vistas à institucionalização da sociedade. É bom lembrar, portanto, que a escola se torna uma experiência compulsória e universal, subsequentemente um direito.

Sua evolução como instituição é paralela ao processo de desencantamento do mundo, com sua progressiva racionalização. Nesse processo, não deveríamos esquecer que a escola, seja ela particular ou estatal, serve sempre ao interesse público. É parte constitutiva do espaço público e concorre para que este tenha estrutura de saber. O uso da razão em espaço público, que é onde a fala do professor se coloca, é uma condição na qual alcançamos nossa maioridade ou também o que Kant chamou de emancipação ou esclarecimento.

Mas a escola é também uma comunidade. Aliás elas se particularizam neste aspecto pois umas refletem comunidades de destino nacionais, como as escolas alemã, francesa ou americana; outras derivam de comunidades religiosas como jesuítas, adventistas ou marianos; comunidades definidas pelo corte de classe, pela extração geográfica, por visões de mundo, como as chamadas progressistas ou experimentais. Há comunidades definidas por posições filosóficas, por modelos de ensino e aprendizagem, todas elas explorando soluções para o problema genérico de como uma comunidade pode se tornar uma instituição e uma empresa e ainda assim manter-se uma comunidade.

Mais recentemente surgem escolas que se definem como uma comunidade internacional a partir da língua. As escolas bilíngues ou multiculturalistas percebem a importância da diversidade em um mundo em franca expansão da diferença. Por outro lado, escolas militarizadas, que prosperam pelo país afora, parecem temer essa diversidade e interpretá-la como fonte de desordem e desencaminhamento da autoridade. Ao mesmo tempo a escola, principalmente quando ela começa a avançar cada vez mais cedo sobre o processo de individualização, herda da família o seu sentido de comunidade.

Na família, estamos sempre em posição de minoridade, pois por mais equitativa ou dialogal que ela seja, nela as posições não são substituíveis. E é este caráter insubstituível que a torna uma matriz de formação de nossa gramática amorosa primária. Na família começamos sendo amados pelo que somos, não pelo que fazemos. Gradualmente isso se altera, até o ponto em que passamos da condição de sermos cuidados para a de educados. Contudo, o sentido de possessão proveniente dessa experiência primeira marcará profundamente a nossa esfera privada e a maneira como entendemos sua tradução como desejos e demandas.

A escola enquanto instituição como tal quer “manter-se de pé” e perpetuar-se em sua finalidade, por força de lei e por prerrogativa de Estado e, quando for o caso, por prerrogativa de desempenho ou de eficácia negocial. Na escola a contradição entre instituição e comunidade jamais é propriamente superada. Mas o que é relativamente novo em nossa situação é o surgimento de um duplo espaço intermediário, entre as duas esferas, pública e privada.

Este é o espaço da intimidade quando se pensa no vetor do espaço privado, mas é também o espaço do comum quando se pensa no espaço público. O comum e o íntimo envolvem ambos uma indeterminação da posse e da propriedade. O comum e o íntimo são situações problemáticas para as esferas do ser e do ter. Por isso seria mais correto perceber que a relação entre o público e o privado pode não ser o equivalente de duas esferas, mas talvez uma estrutura onde o fora e o dentro admitam espaços de transição.

Isso traria consequências importantes para o nosso próprio entendimento de indivíduo, que costumamos representar, desde Leibniz, como uma bola ou como uma mônada. Há o dentro e o fora do corpo, assim como há a casa e a rua, o privado e o público. A crítica psicanalítica da modernidade recusa pensar o espaço público e privado como esferas, em vez disso proporá uma dupla zona de interpenetração, que afetará profundamente o entendimento do que se entende por saber e por reconhecimento.

A partilha do comum é também a institucionalização de uma forma de fazer, de gerir, de agir junto. A partilha do íntimo é uma forma comunitária de estar, de dividir incertezas e promessas. Podemos pensar este comum como uma origem comum, mas também como um comum porvir, um comum a construir. Tais zonas de indeterminação que constituem o comum e o íntimo podem ser definidas por uma espécie de furo ou de incompletude das esferas. Neste furo há uma experiência bastante específica concernente à nossa relação com o saber, pois neste furo está nossa experiência de ignorância.

Se comunidade é um conceito que impõe uma geografia de litorais e indeterminações, sempre aberta à inclusão e à referência da família como comunidade origem, a experiência da institucionalização introduz um sentido inédito e civilizatório de escola. Do ponto de vista da institucionalidade, a escola é o lugar onde aprendemos que a lei não foi feita de modo caprichoso por herdeiros ou assemelhados de nossos parentes. Na escola, descobrimos que podemos ser substituídos por qualquer outrem e que podemos ser comparados com os outros.

Na escola a lei torna-se impessoal, vale para todos, não se aplica conforme o gosto ou predileção do professor, do coordenador ou da direção. A escola nos traz uma simulação e um ensaio do que é um espaço público e a palavra do professor é a primeira e fundamental representação necessária para essa passagem. Nisso se introduz um termo decisivo para falar da escola como uma instituição que serve e se cria como parte do interesse público: representação. Seja ela gerida por fundações, pelo Estado ou pela iniciativa privada, a escola é sempre de interesse e finalidade pública e, portanto, submetida a uma lógica de transferência de poder por representação.

Freud criou a psicanálise presumindo um conceito aparentemente simples: representação, ou Vortellung. Termo chave no pensamento moderno porque, entre outras coisas, permite ser tomado como um conceito epistêmico quando pensamos que conhecer é representar corretamente fenômenos e objetos, mas trata-se também de uma noção política quando pensamos que nossas democracias parlamentares confiam sobretudo em sistemas de representação distrital, federal e estadual. Finalmente, se lembramos que um ator representa um papel em uma peça ou que um pintor constrói representações com imagens, vemos que representação era um termo chave para a teoria estética.

Na recente crise política brasileira, ouviu-se frequentemente que ela era uma crise de representatividade das instituições, dos personagens e da confiança na autoridade da razão ou na fidedignidade da informação, que teria abalado mais ainda a confiança na ciência, nas escolas e nas universidades. Nas artes e na cultura, nota-se cada vez mais um esforço de retorno ao modo correto de representar, bem como um retorno da suspeita e da indignação com certos temas que não deveriam ser representados em museus e exposições. Ainda neste contexto se encontrará uma consciência crescente de que certos grupos como mulheres, negros, LGBTs e pobres estão sobrerepresentados em instâncias de poder e decisão, seja na esfera pública seja em empresas.

Comunidade e institucionalidade, reconhecimento pelo amor e reconhecimento pelas leis, convivem de modo tenso, contraditório e por vezes em colapso, em cada uma das experiências escolares que conhecemos. Contudo, no Brasil depois de 2013 essa oposição chegou a tal intensificação e cruzou-se de tal maneira com o processo político que uma verdadeira mutação regressiva parece ter emergido. Em vez da paixão pela ignorância, encontramos o embrutecimento dos que querem praticar a pedagogia cultural baseada na coerção de temas e valores.

Uma transformação do sentido de comunidade parece ter reforçado o espírito comunitário modificado, por meio do qual as famílias passaram a se entender como proprietárias ou acionistas da escola. Por outro lado, transformações institucionais sugerem que as escolas devam se tornar, cada vez mais, espaços disciplinares e regrados de forma impessoal.

Na quarta parte, apresento uma contribuição pontual, proveniente do conceito psicanalítico de letra, para a teoria da alfabetização infantil. Tentei apresentar uma conjectura sobre como a hipótese genérica de Paulo Freire acerca do fato de que antes de entrar em contato com o saber formal e codificado, institucionalmente representado pela escola, a criança ou o adulto analfabeto, já é um leitor do mundo. A ideia de que ali onde não há letra existe apenas um vazio a ser preenchido por uma educação bancária, ao modo de uma tela branca, é uma ideia que desconhece o entendimento mais amplo e universalista de linguagem.

Esta ideia freireana se combina com a hipótese de Lacan de que chegamos ao mundo em uma determinada constelação familiar, em uma mitologia familiar que nos precede com sua rede de expectativas e sobredeterminações. Os desejos que antecipam a chegada de uma criança são também as coordenadas simbólicas nas quais ela nasce. Portanto, ela não é uma tela branca. Aprendemos que quando os pais entendem que seus filhos são apenas uma extensão imaginária de seus planos e sua forma de ver o mundo, graves problemas surgirão para esta criança. A criança não é uma massa plástica a ser modelada pelo narcisismo dos pais. Isso acontece porque a rede de expectativas que recai sobre a chegada de alguém ao mundo é, em grande medida, inconsciente. Por isso, muitos filhos, ao realizar desejos negados dos pais são objeto da mais severa crítica e repúdio.

Mas a criança não é uma tela em branco, apenas porque nela se antecipam desejos e demandas insabidas, mas também porque ela é um ser ativo e um sujeito em sua relação com a linguagem, desde o início. Ela é falada pelo mito familiar do neurótico ao mesmo tempo em que fala, do lugar da verdade suprimida por este mesmo sistema. E ela fala, simplesmente porque lê o mundo, como um conjunto de traços que caem sobre seu corpo. Um conjunto de marca mnêmicas, ou seja, como inscrições de memória, produzidas pelos toques, pelas carícias, mas também pelas ausências e privações que o tempo do Outro lhe impõe.

Essa ideia de que o sujeito depende de uma espécie de aposta ou de suposição antecipante nos conduz a uma teoria da aquisição da escrita capaz de incorporar o laço social no interior do qual reaprendemos a ler e escrever.

Na quinta e última parte, apresento algumas observações sobre a psicanálise na universidade. São textos que tentam reinterpretar as questões legadas por Freud sobre o ensino da psicanálise à luz dos desenvolvimentos lacanianos sobre o discurso da universidade. Entendo que a pesquisa em psicanálise seria um quarto elemento em relação ao tripé da formação do psicanalista, baseado na sua análise pessoal, na supervisão continuada dos casos que ele atende e no estudo dos conceitos que fundamentam e generalizam a prática do método de investigação e do método de tratamento.

Nesse sentido, a pesquisa em psicanálise é uma dimensão suplementar da formação. Isso significa que ela pode ser adicionada ao tripé sem que sua ausência signifique qualquer prejuízo ou minoridade. Lembremos que o ensino e a formação em psicanálise na universidade, particularmente nos cursos de psicologia, não passam de uma função propedêutica ou preparatória. Logo, a psicanálise traz para a universidade um engajamento ético que nem sempre se obtém quando se considera o registro estrito da profissionalização. Por outro lado, a universidade é um lugar de convergência para o que a psicanálise apresenta de sintoma em relação ao projeto freudiano original, a saber, um campo que se organiza conforme a contrariedade, a crítica e a laicidade que se espera da ciência.

Nisso não se antecipa nenhuma ilação sobre a cientificidade da psicanálise, conforme seus critérios de demarcação, mas apenas se reserva a ideia de que a psicanálise se transmite e se endereça segundo critérios públicos de aspiração universal, portanto refratários aos particularismos de escola e às políticas de vizinhanças que infelizmente causam o desagravo de muitas pessoas em relação à invenção freudiana.

*Christian Dunker é professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Autor, entre outros livros, de Litorais do patológico (Nversos).

Referência

Christian Dunker. A paixão da ignorância: uma psicanálise da educação para a escuta. São Paulo, Contracorrente, 2020.

Notas

[i] RANCIÈRE, J. O Mestre Ignorante. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

[ii] DUNKER, C. I. L. Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica: uma arqueologia das práticas de cura, tratamento e terapia. São Paulo: Annablume, 2013.

[iii] LACAN, J. O Seminário Livro I Os Escritos Técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988, [1953], p. 254.

[iv] LACAN, J. O Seminário Livro I: Os Escritos Técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, [1953], p. 317.

[v] LACAN, J. O Seminário Livro I: Os Escritos Técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, [1953], p. 317.

[vi] CUSA, N. A Douta Ignorância. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, [1440], p. 43-44.

[vii] FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

[viii] DUNKER, C. I. L. Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. São Paulo: Boitempo, 2015.

[ix] DUNKER, C. I. L.; THEBAS, C. O Palhaço e o Psicanalista: como escutar pessoas e transformar vidas. São Paulo: Planeta, 2018.

[x] DUNKER, C. I. L. & THEBAS, C. O Palhaço e o Psicanalista: escutando pessoas e transformando vidas. São Paulo: Planeta, 2018.

[xi] PATTO, M. H. S. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo: Queiróz, 1987.