Por ESTEVAM PEIXOTO*

A linguagem econômica é um contínuo processo de morte que mata primeiro seu hospedeiro e em seguida se alastra por onde encontra espaço

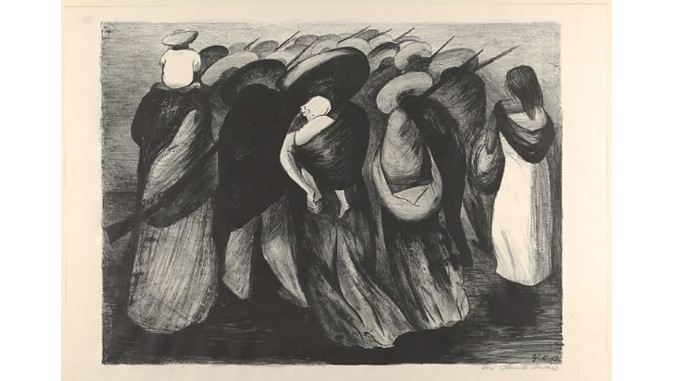

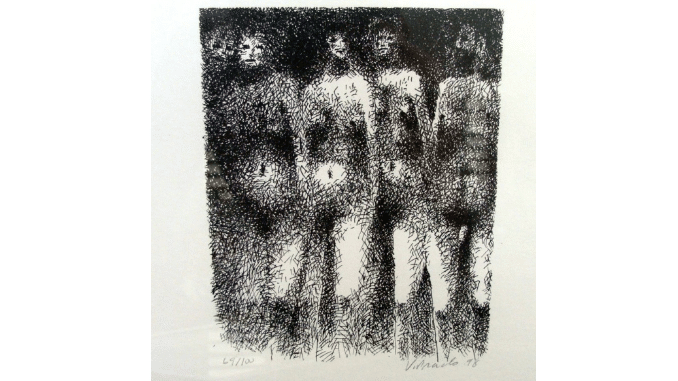

Decidi ser economista quando tinha ainda uns quatro anos, a partir de um acontecimento fulminante. Era uma tarde no início dos anos 2000, estávamos eu e minha mãe no carro, parados no sinal em alguma avenida belo-horizontina, quando observei, através da janela, o aparecimento de outra criança, mais ou menos da minha idade, “pedindo esmola”.

Achei aquilo engraçado. Curioso. E, como uma legítima criança, aluguei o adulto do recinto – minha mãe – com perguntas: “afinal, o que era ‘pedir esmola’? Algum tipo de brincadeira?”, ao que me foi explicado que não se tratava de brincadeira alguma, o que o menino queria era dinheiro porque era pobre; “mas então onde estavam o pai e a mãe dele? Ele estava sozinho na rua?”, de acordo com minha mãe, era possível que sim, porém também poderia haver outras crianças pedintes em sua companhia; “e como ele voltaria para casa?”, eis que Dona Rosana me revelou que talvez aquele menino dormisse na rua, por morar longe, ou que talvez nem casa tivesse!

Essa certamente foi a história de terror mais pesada da minha infância. Eu, que já me desesperava ao me perder de minha mãe no supermercado por instantes, descobria ali que havia crianças cujas vidas eram esse eterno e aflitivo desamparo. A essa altura do campeonato, já era tarde demais. A janela do carro e a proteção materna até podiam tentar separar o meu mundo e o da outra criança, mas essas divisórias não eram à prova de angústia. Não foram capazes de blindar a angústia profunda, o incômodo visceral, que me tomaram e que passaram a me constituir desde então.

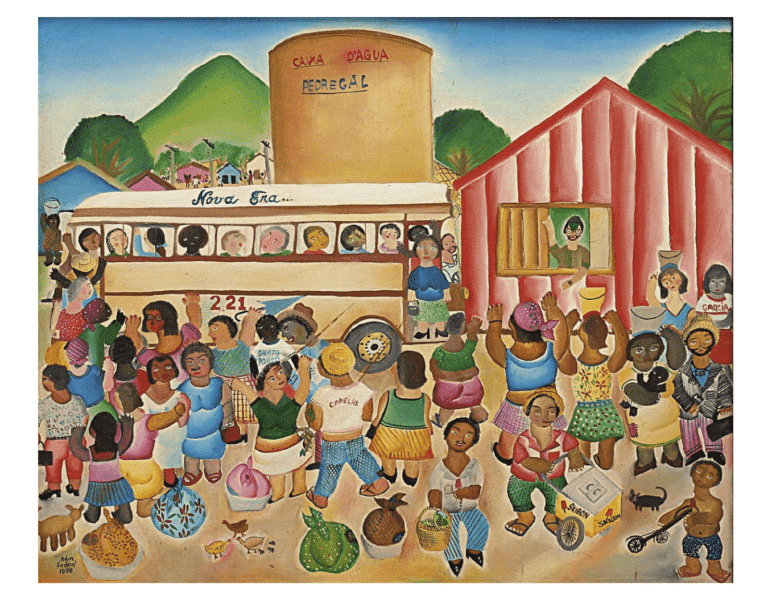

É verdade que com quatro anos eu ainda não sabia o que era economia (muito menos economista), porém, à medida em que envelhecia, familiarizava-me com linguagens, termos e conceitos tais como desigualdade social, justiça, ética, filosofia e… economia, que davam conta, de alguma forma, dessa inquietude que se apoderara de mim. Assim, aos quatorze anos já me era claro que eu acabaria no curso de ciências econômicas, ciências sociais, filosofia ou história.

A impaciência desse meu desassossego, que em raros momentos dava trégua, me obrigou a escolher o curso de economia. O senso de urgência em buscar resolver essa angústia que, apesar de parecer minha, constituía todos os espaços em que havia gente (era objetivamente social), ansiava por explicações e soluções concretas, imediatas, de tal modo que ser admitido no mundo das nobres ciências econômicas me parecia a forma mais eficiente de desferir golpe fatal na causa originária de minha angústia, as condições que tornavam, não só possível, mas necessária, a existência de crianças pobres, ou melhor, a existência da própria pobreza.

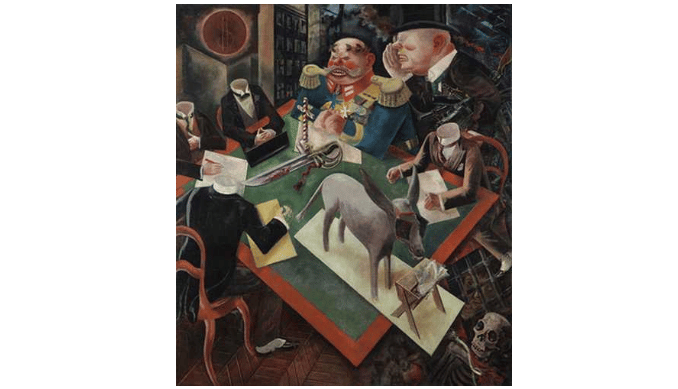

Afinal, os economistas são poderosos, não são? Homens pomposos de terno, que conseguem entender os humores e vontades do deus Dinheiro, a única divindade a qual todos são fiéis, e, através dessa conexão transcendental, expressam seus mandamentos em língua indecifrável aos mortais. Gráficos bonitos, equações feias e uma autoridade política que daria inveja aos bispos medievais. Esse era o poder do economista que eu queria, para usar para o bem.

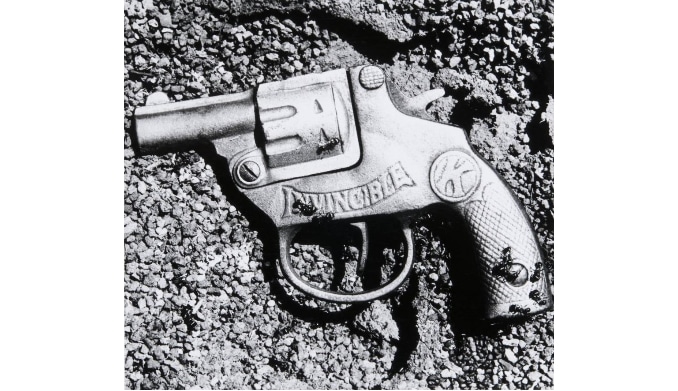

O que demorei um tempo para descobrir, no entanto, foi que, apesar de poderosos, os economistas detêm um poder maldito. A “ciência econômica” (é assim que ela gosta de ser chamada) é uma maldição. A linguagem econômica é um contínuo processo de morte que mata primeiro seu hospedeiro, o próprio economista, e em seguida se alastra por onde encontra espaço, de tal maneira que, em determinado momento, sem nos darmos conta, estamos todos falando e pensando em economês, pouco importando se entendemos de fato sobre “economia”.

Mergulhar no mundo da “ciência econômica” e buscar o domínio de sua linguagem foi, na verdade, o caminho mais angustiante possível. Aprendi que não dominamos a linguagem econômica, é ela que nos domina. Aprendi que, via de regra, não se estuda “ciência econômica” para encontrar a liberdade nesse mundo caótico e brutal, pelo contrário, estudamos para nos tornarmos seus servos mais bem comportados, para nos adaptarmos a essa brutalidade e enganarmos nós mesmos e os outros, tentando convencer que não há caos algum, há, no máximo, algumas peças fora do lugar. O economista é, no final das contas, um enganador profissional.

O jovem que entrou no curso de economia porque queria ser rico, o sujeito que entrou no curso porque queria sepultar (ou pelo menos civilizar) a miséria – o meu caso e o deslumbrado que escolheu o curso simplesmente porque se encantou pela eloquência dos engravatados “do mercado” que habitam a mídia, armados com seus gráficos e números mirabolantes, todos convergem pelo mesmo destino trágico, de uma vida cinza, infensa a tudo que é verdadeiramente vivo.

O que talvez sirva de consolo aos economistas é saber que a “ciência econômica” é cada dia mais bem sucedida na sua missão, de tal modo que é seguro afirmar que, hoje em dia, a sina do economista já não é só sua, é a sina de todos e todas nós, cidadãos do império do cinismo, onde crianças miseráveis vagando pelas ruas são tão naturais quanto a lei da oferta e demanda – ou a lei da inércia.

*Estevam Peixoto é graduando em economia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA