Por CARLOS ENRIQUE RUIZ FERREIRA*

A tese de Flávio Dino é que o crime de ocultação de cadáver continua ocorrendo no tempo, para além de seu feito inaugural. É um crime permanente

O cuidado com os mortos

Para os antigos gregos cada morto era um Deus, seres sagrados, como se observa em Ésquilo e Eurípedes. Jean Pierre Vernant nos lembra que a morte, ao fim e ao cabo, está “acima da condição humana” e exige uma série cerimônias a serem realizadas (Mito e Religião na Grécia Antiga). Os romanos se dirigiam aos falecidos como deuses manes, “são homens que deixaram a vida: considerai-os como seres divinos” (Cícero, De legibus).

No Código de Manu, consta que os ritos fúnebres são os mais antigos da humanidade e cumprem a função de fazer descansar a alma dos mortos, como também trazer a paz e o bem-estar para a família.

No candomblé, o ciclo natural da morte deve ser honrado com ritos que assegurem o equilíbrio entre o mundo físico e espiritual, entre eles cuida-se, a partir de diversos procedimentos religiosos, da passagem da alma do morto do Àiyê para o Órun. Estes ritos são denominados Àsèsè, “retorno às origens” (José Beniste, Órun-Àiye – O Encontro de Dois Mundos).

Em Antígona, de Sófocles, obra considerada por muitos como um dos baluartes dos Direitos humanos, o drama concentra-se em boa medida no decreto do Rei de Tebas, Creonte (que encarna o direito positivo). Este ordena que Polinice, por ser considerado traidor, deveria ter seu corpo insepulto, largado à mercê das aves de rapina. Antígona, sua familiar, desrespeita a Lei, o Estado, e cuida de honrar o corpo de seu irmão, ressaltando o eterno dilema entre a justiça e o direito, ou entre o direito natural (e direitos humanos) e o direito positivo.

Fustel de Coulanges pondera que a “religião dos mortos parece ser a mais antiga que houve” entre os povos indo-europeus. Que mesmo antes de “adorar Indra ou Zeus, o homem adorou os mortos, teve medo deles, dirigiu-lhes orações”. E conclui: “Parece que o sentimento religioso teve aí sua origem”. (A Cidade Antiga)

Nas muitas religiões e culturas do mundo, portanto, cuidar dos mortos, cuidar do corpo daquele ou daquela que se foi, constitui umas das dimensões mais importantes da vida humana, podendo então ser considerada como um direito inalienável.

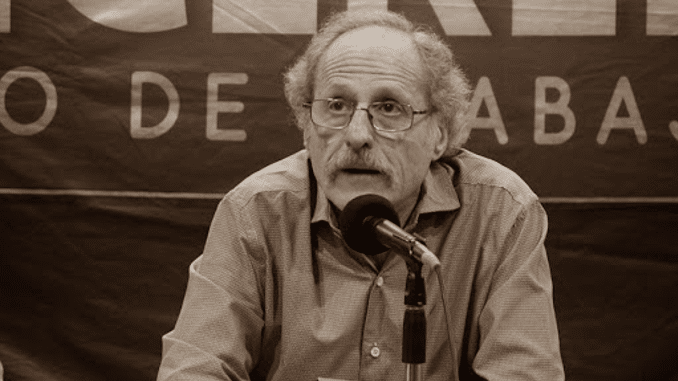

A decisão de Flávio Dino sobre a ocultação de cadáveres

Com esse preâmbulo denota-se a magnitude da decisão recente do togado Flávio Dino sobre a ocultação de cadáveres, prática abominável e “crimes permanentes” cometidos de forma recorrente pelos militares brasileiros na longa noite da ditadura. A decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) se refere a um recurso do Ministério Público Federal (cujos autores cumpre saudar) à Suprema Corte, tendo em vista a rejeição pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região da argumentação. Esta casa, o TRF1, entende que o crime de ocultação de cadáver está protegido pela Lei de Anistia.

A “mídia nativa”, no jargão de Mino Carta, estampa os dizeres de que a decisão do magistrado Flávio Dino procura rever a Lei de Anistia. É muito mais que óbvio que a famigerada Lei deveria ser revista, à luz dos princípios mais elementares dos direitos humanos, consagrados internacionalmente, e da justiça, mas, nesta particular discussão, não se trata disso.

Ocorre que a Lei de Anistia concedeu indulto aos crimes políticos dentro de uma temporalidade específica: entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Dessa forma, a tese de Flávio Dino é que o crime de ocultação de cadáver continua ocorrendo no tempo, para além de seu feito inaugural. É um crime permanente, e mesmo que tendo sido inicialmente praticado durante o interregno da Anistia, prossegue para além deste, prolongando-se até os dias de hoje. A Lei de Anistia, portanto, não pode ser aplicada.

Na decisão há um extenso embasamento do ordenamento jurídico internacional e nacional, de ilustres juristas e da jurisprudência. Com relação à esta última destaco uma: “Retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e conduzi-lo para outro em que não será normalmente reconhecido caracteriza, em tese, crime de ocultação de cadáver. A conduta visou evitar que o homicídio fosse descoberto e, de forma manifesta, destruir a prova do delito. Trata-se de crime permanente que subsiste até o instante em que o cadáver é descoberto” (HC 76678-8 RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa. 2o Turma, DJU 8-9-2000, p 5)

O Ministro Dino assim sustenta: “No crime permanente, a ação se protrai no tempo. A aplicação da Lei de Anistia extingue a punibilidade de todos os atos praticados até a sua entrada em vigor. Ocorre que, como a ação se prolonga no tempo, existem atos posteriores à Lei da Anistia.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.501.674 Pará, STF)

Cristalino como as águas da fonte: a prática da ocultação de cadáveres executadas pelos energúmenos militares durante a ditadura é um crime que segue ocorrendo, segue vigente, perpetuando uma dor indescritível nos familiares e amigos da vítima.

O que se tornará justiça, caso os demais integrantes do STF aquiescerem a tese de Dino, será, portanto, um rito fúnebre de uma das tantas impunidades que o país ainda permite existir em nosso território físico, emocional e imaginário.

A dor permanente – “Ainda estou aqui”

A que se refere a ideia “Ainda estou aqui” do filme com o mesmo título? A multiplicidade se impõe.

Conversando com Malu Ferreira, a sua interpretação era de que o “ainda estou aqui” aludiria à mãe, Eunice, e sua presença familiar, no cuidado dos filhos, na persistência do trabalho, por exemplo. Quando sai do cinema havia pensado em duas proposições. A primeira, influenciado por Nego Bispo, de que o “ainda estou aqui” nos dissesse que Rubens Paiva ainda está entre nós.

Está no filme, com os familiares, a partir da honra das memórias. Rubens Paiva se ancestralizou. A segunda interpretação que tive foi a de que quem ainda está aqui é a Ditadura. No militar que presidiu o país recentemente, na tentativa de golpe de estado do 8 de janeiro, no plano punhal verde e amarelo (com premeditação de assassinatos) que se soube nos últimos dias e, quem sabe ainda pior, na cultura da violência, bolsonarista, tão presente e enraizada em corações e mentes de boa parte dos brasileiros.

Mas com todo esse debate, instado pelo MPF e pelo ministro Flávio Dino, podemos também aduzir que o “ainda estou aqui” se refere ao corpo de Rubens Paiva e de tantas e tantos mortos barbaramente cujos corpos permanecem desaparecidos. “Ainda estou aqui” são palavras que ecoam dos corpos que não foram encontrados.

Carlos Enrique Ruiz Ferreira é professor de ciência política na Universidade Estadual da Paraíba.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA