Por ANNATERESA FABRIS*

Sobre princesas, mães e ninfas: algumas imagens femininas

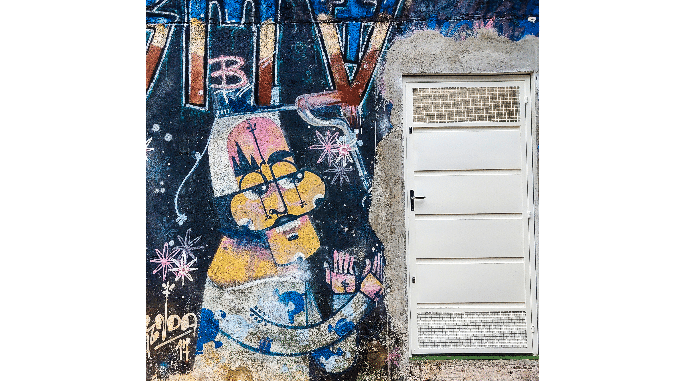

Adriana Duque, Era (2022)

Adriana Duque, Era (2022)

Um retrato – escreve Paola Tinagli – é a representação de uma aparência específica, mas é igualmente uma imagem construída do eu que, pelo trâmite da arte, ajuda a criar e redefinir ideais sociais e culturais e, ao mesmo tempo, responder a eles. Ou seja, o retrato exibe “o rosto público de uma identidade, moldada pelos ideais da sociedade à qual pertence”.

Se essa definição de retrato se aplica a qualquer indivíduo, sem distinção de gênero, não se pode esquecer que, no caso das mulheres, suas representações obedecem a ideais precisos de beleza, comportamento e apresentação, devendo ser vistas como mensagens codificadas dirigidas a um público capaz de lê-las e interpretá-las. Essa concepção de retrato faz com que, a partir do século XV, as efígies femininas sejam concebidas como uma exibição da riqueza da família, o que explica a ênfase dada a joias e vestimentas. Como lembra Tinagli, essa exibição de elegância não era “um gesto de vaidade gratuito, mas um meio significante pelo qual as mulheres tornavam visível sua posição aos olhos da sociedade”.

É logo essa ideia do retrato feminino como símbolo de status que é problematizada pela fotógrafa colombiana Adriana Duque em séries como Ícones (2011), Ícones II (2014) e Renascimento (2018-2021). Nas duas primeiras séries, diferentes modelos adolescentes encarnam um arquétipo denominado Maria, que se distingue pelo uso de enfeites singulares cobrindo a cabeça e tapando os ouvidos, muito parecidos com os atuais fones de ouvido. Reinterpretação das coroas históricas, os ricos adornos concebidos por Adriana Duque estabelecem um elo anacrônico entre as aristocratas retratadas pelos pintores do passado, com uma “aura de impavidez e isolamento natural”, e os adolescentes do presente que, graças aos fones de ouvido, interpõem uma barreira entre eles e o entorno.

Esse aspecto destacado por Eder Chiodetto não é o único elemento anacrônico utilizado pela fotógrafa na recriação de seus singulares retratos de jovens aristocratas. Vestidos suntuosos, adornados com elegantes bordados ou com flores vermelhas, mangas com punhos de renda branca, colares de pérola, broches com motivos naturais fazem parte de encenações voltadas para a exibição da figura feminina como símbolo de status. Um olhar apressado levaria a concluir que Adriana Duque se limita a transpor para a fotografia as normas de uma sociedade que localizava em certos tipos de tecidos nobres, em bordados elegantes e em joias signos de nobreza, magnificência e virtude.

Um olhar mais atento desfaz, no entanto, essa primeira impressão. As Marias das duas séries, concebidas em volta dos conceitos de repetição e variação, ocupam espaços interiores, e não a cena pública, na qual a exibição da elegância da mulher era uma maneira de atestar a riqueza e a importância da família. Mesmo se elas forem reportadas a cenas íntimas, há algo de estranho em suas representações, pois, na maior parte das obras, não existe nenhum limite entre o espaço privado (alcovas) e uma zona franca como a cozinha. Esta assoma por trás de cenários teatrais ornados com pesadas cortinas e mantas de veludo, evocando discretamente um ideal de feminilidade baseado em regras precisas: a mulher devia ser educada para ser uma boa esposa, o que implicava a capacidade de gerenciar o lar.

Uma imagem da série de 2011, Maria 08, é bem emblemática nesse sentido. Usando um vestido preto, cuja severidade é atenuada por uma camisa branca com punhos de renda, uma adolescente loira, que olha diretamente para o espectador, é retratada ao lado de uma mesa e tendo como fundo um fogão de aspecto precário num espaço totalmente dominado por tonalidades escuras. A sensação de estranhamento não se limita a esses aspectos. Na série de 2014 ela se espraia pelos broches de plástico usados por Maria 20, Maria 21 e Maria 23; pelas cestas de hortaliças que pendem dos braços da última e de Maria 19; pelos gestos insólitos de Maria 14 e Maria 17, retratadas perto de mesas cobertas com produtos vegetais, descascando uma fruta e segurando uma maçã verde, respectivamente.

A busca de uma beleza ideal, “inventada”, que caracteriza uma parte dos retratos femininos renascentistas, está no centro da série Renascimento, na qual Adriana Duque atualiza a lenda de Zêuxis reportada por Leon Battista Alberti no tratado Da pintura (1436). Incumbido de pintar um retrato feminino, o artista, que acreditava não ser possível “encontrar em um só corpo toda a beleza que procurava”, escolhe as cinco virgens mais belas de Crotona “para delas tirar toda a beleza que se aprecia numa mulher”.[1]

Da mesma maneira que o pintor grego, a fotógrafa lança mão do processo de montagem de elementos isolados, contando com o auxílio de técnicas digitais. Como ela própria declara: “Cada um dos trabalhos coloca a definição do retrato em um campo em movimento, porque não são imagens obtidas pela simples gravação do sujeito retratado. A totalidade de cada obra é composta parte por parte, de modo que cada imagem resultante corresponde, na realidade, a fragmentos dispersos e remontados meticulosamente na busca de uma imagem ideal, aquela que só habita a mente do artista”.

À diferença das séries de 2011 e 2014, em que foram explorados diferentes formatos de retrato – busto, ¾ e corpo inteiro –, em Renascimento, a fotógrafa privilegia a primeira modalidade de representação. O resultado são imagens de rostos álgidos que ocupam o primeiro plano com olhares inquiridores em composições rigorosamente estruturadas. A repetição da mesma pose frontal de adolescentes que trazem no pescoço adornos ricamente elaborados e têm a cabeça coberta com fones de ouvido e coroas cria uma ideia de uniformidade, que não chega a ser quebrada nem mesmo pela presença de modelos negras (Felicia e Grazia, 2019) e por uma composição como A última princesa (2019), totalmente resolvida com tonalidades brancas.

Duas imagens, no entanto, introduzem um diferencial na série não só por exibirem o formato ¾, mas, sobretudo, por trazerem a questão da sexualidade, sublimada nas outras fotografias. Maria (2018) e Eva (2019) recebem o tratamento de imagens devocionais: recriam cenas da Virgem com o menino Jesus, muito frequentes nas residências senhoriais, nas quais desempenhavam diferentes funções. Além de estabelecer um canal de comunicação com a divindade graças à mediação de Maria, tinham por objetivo oferecer exemplos de um comportamento casto, modesto e diligente às mulheres casadas. Por intermédio da figura da Virgem, humanizada a partir do século XIV, propaga-se uma pedagogia da moral familiar, que confere à mulher casada o papel de mediadora social, “ampliando os laços afetivos e redefinindo a compreensão que se tinha até então da ideia de família”, com importantes efeitos políticos e econômicos, como escreve Isabelle Anchieta.

A boa esposa devia encarregar-se da governança da casa, sendo responsável pelos cuidados com os filhos, pela direção da criadagem e por um conjunto de tarefas diárias, embora não dispusesse de autonomia financeira. Outra tarefa atribuída à mulher era o controle de sentimentos e desejos, já que a Igreja estabelecia uma distinção entre o amor carnal, condenável, e o amor verdadeiro, “sereno, honesto e pacificador”. Em termos simbólicos, as mulheres aprendiam a ser esposas e mães através de três figuras femininas: Maria, sua mãe Ana e sua prima Isabel. Havia uma razão para a incidência das imagens devocionais nas figuras de Maria e de Jesus: elas permitiam reforçar os laços afetivos da família, garantindo sua conservação, além de incutir nas mulheres as virtudes da humildade e da obediência.

Maria e Eva são representações de uma Virgem humanizada, tendo como características principais uma gestualidade suave e um semblante sereno. A negra Maria, adornada com uma coroa e um véu preto que oculta os fones de ouvido, apresenta um boneco branco ao observador, despertando nele a possibilidade de assumir o papel de um filho a ser protegido por ela. A branca e loira Eva é ainda mais humana que Maria, pois traz na cabeça apenas fones de ouvido dourados, despojando-se de vez de uma aura sobrenatural. De mãos postas, reclina o rosto em direção a um boneco negro, demonstrando no semblante sentimentos como humildade e bondade.

Com essas duas imagens que colocam em pauta a questão étnica, Duque realiza não apenas uma operação de dessublimação do ideal renascentista. A mestiçagem implícita na diferença entre mãe e filho converte-se num signo inequívoco do lugar de produção das fotografias, a América Ibérica, na qual são geradas imagens que introduzem modificações no cânone europeu, questionando estereótipos e conferindo um papel central a figuras marginalizadas.

As toucas ocupam um papel central também na última série produzida por Adriana Duque, “Tudo o que tenta se revelar “ (2022), apresentada na Zipper Galeria entre 13 de agosto e 17 de setembro. Transparentes, deixando entrever motivos vegetais, elas adornam as cabeças de garotas negras (Eda, Eva ) e brancas (Ela, Ema, Adagio), que não exibem o aspecto hierático e distante das modelos das séries anteriores. Eder Chiodetto encontra uma explicação para essa mudança no papel que a fotógrafa atribui a essas novas figuras. Elas não são mais as princesas que, não raro, confrontavam o observador de maneira direta; são ninfas, que “personificam a fertilidade da natureza”, dotadas de um olhar oblíquo, do qual emanam “benevolência, empatia e altruísmo”. Se houvesse dúvidas sobre essa mudança de enfoque, bastaria lembrar a gigantesca figura de Gaia, que ocupa a primeira parede da galeria, encerrada numa moldura mais suntuosa que as demais.

O tom preto que domina a composição, a começar pela cor da tez da modelo, confere um aspecto solene à imagem, cujo título evoca a Mãe-Terra da mitologia greco-romana, nascida logo depois do Caos, dotada de uma imensa potencialidade geradora. A associação entre a fotografia de Adriana Duque e a figura mitológica é corroborada pelos motivos vegetais que ornamentam o elegante vestido preto, numa alusão evidente à fertilidade da natureza.

As delicadas toucas que adornam as cabeças das ninfas revelam ser portadoras de um significado específico quando o observador volta seu olhar para a composição mais elaborada do conjunto intitulada Era: o retrato de uma ninfa cercada de flores, situada dentro de um casulo transparente. Este é encimado por um tríptico com flores de sabugueiro com raízes e colibris e ladeado por dois painéis com o mesmo motivo fitomórfico, que recebem os títulos de Rainha.

No segundo espaço da exposição, o espectador depara-se com um universo povoado por uma vida ainda mais fervilhante. Transformadas em membranas ou placentas, as toucas trazem em seu interior minúsculos elementos de flora e fauna, que remetem a um processo incessante de renovação. Esse processo é corroborado por um vídeo, no qual uma garota constrói um jardim particular dentro de uma estrutura luminosa.

De acordo com Chiodetto, esse novo momento na trajetória de Adriana Duque teve início quando, ao observar uma folha atravessada por feixes de raios solares, ela deparou-se com “uma membrana, uma espécie de receptáculo, uma incubadora capaz de conceber vidas”. A revelação do que existia no interior da folha – “caminhos duplos, labirintos, conexões em rizomas” – levou-a a conceber microcosmos pulsantes de vida e energia, preservados nas delicadas toucas das ninfas. Ao optar por estas e por vestidos recatados, a fotógrafa coloca-se na contramão das representações tradicionais dos espíritos naturais femininos que personificavam a fertilidade da natureza. As ninfas, via de regra, eram representadas com vestimentas leves ou transparentes e com os longos cabelos soltos ou presos em tranças.

A relação entre as toucas e uma vida fervilhante encerrada em seu interior permite pensar que Adriana Duque está tomando uma posição delicada, mas decidida contra as consequências devastadoras da ação humana na natureza. A presença de diminutos elementos vegetais e animais nas membranas/placentas parece ser um sinal inequívoco da importância que a fotógrafa outorga a todos os seres vivos, propondo um olhar crítico sobre o desequilíbrio provocado pelas transformações introduzidas no ambiente pela humanidade. A natureza como expressão criativa encontra uma condensação paradigmática nas toucas, que remetem à capacidade geradora feminina, entendida não apenas em termos biológicos, mas também conceituais.

Afinal, a vida pulsante da natureza forma um unicum com a cabeça das ninfas, numa demonstração da possibilidade de proposição de novos paradigmas a partir da capacidade criadora da mulher. Muito mais atenta do que o homem aos efeitos aniquiladores da violência e da destruição, a mulher/ninfa de Duque poderia inverter a visão atual dos demais seres vivos como “estrangeiros” no território que lhes pertence de direito.[2]

O título dado às membranas/placentas, Espectro, parece reforçar essa percepção. O termo espectro, de fato, não remete apenas a uma presença fantasmagórica, mas igualmente a uma figura imaterial, real ou imaginária, que povoa o pensamento. Os espectros abrigados nas toucas das ninfas podem ser associados a ideias de preservação da natureza, à possibilidade de restabelecer um equilíbrio perdido, a partir de gestos concretos. O semblante sereno das ninfas contrasta com a seriedade de Gaia enlutada, mas essa decalagem não deve fazer perder de vista o fato de que as várias imagens que compõem a série apontam para um mesmo objetivo: a busca de uma relação renovada entre a humanidade e o universo.

Para a fotógrafa, as membranas translúcidas representam o “tecido fino e envolvente de energia que nos liga ao mundo e ao mesmo tempo nos isola desse mundo, nos protege e ao mesmo tempo nos aprisiona, e nos transforma em sujeitos individuais”, dando um significado mais dialético ao “interior vibrante e misterioso que de alguma forma tenta se revelar”. Nesta, que é provavelmente sua série mais pessoal, Adriana Duque deixa de lado um diálogo mais cerrado com a história da representação figurativa para concentrar-se numa reflexão peculiar sobre a natureza e suas formas. Sua abordagem da figura feminina sofre, com isso, uma mudança sensível.

Em Ícones, Ícones II e Renascimento, o que estava em pauta era não só uma crítica da representação por meio da banalização de situações idealizadas e da superidealização da efígie da mulher, mas também a ideia do sujeito como estereótipo social. Do mesmo modo que artistas como Cindy Sherman e Yamumasa Morimura, a fotógrafa colombiana recupera, sob forma de paródia, “a ficção de um conceito de representação tradicional”.

Graças à técnica do tableau vivant, Adriana Duque acaba por usar a representação contra si mesma, a fim de contestar sua autoridade e fazer uma crítica à história da arte e a seus métodos de interpretação. Se essa ideia de Juan Martín Prada pode ser aplicada às séries citadas, ela é ainda mais congenial às representações simuladas da Virgem e do menino, que resultam de um “acúmulo de imagens culturais”, podendo ser consideradas “abstrações irônicas” de um gênero voltado para a confirmação do maior papel social da mulher: a maternidade.

Jogando com a distância entre memória e atualidade e com efeitos de paródia, a fotógrafa elabora uma reflexão sobre conceitos e formas de interpretação dos temas do sexo, do gênero, da experiência reificada do mundo e da possibilidade de uma oposição irônica a ela. As ninfas elusivas e a enlutada Gaia distanciam-se dessa visão dessublimada de referentes culturais enraizados no passado para inserir-se numa temporalidade tensionada, na qual arquétipos mitológicos são colocados a serviço de uma ideia ativa do papel da mulher na configuração de uma nova ordem graças a uma atitude mental atenta a pulsões de vida silenciosas, mas repletas de beleza e harmonia.

*Annateresa Fabris é professora aposentada do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. É autora, entre outros livros, de Realidade e ficção na fotografia latino-americana (Editora da UFRGS).

Referências

ALBERTI, Leon Battista. Da pintura; trad. Antônio da Silveira Mendonça. Campinas: Editora da Unicamp, 1999.

ANCHIETA, Isabelle. Imagens da mulher no Ocidente moderno. São Paulo: Edusp, 2021, v. 2.

CHIODETTO, Eder. “Iconos” (2014). Disponível em: <zippergaleria.com.br/exhibitions/122-iconos-adriana-duque/overview>.

_______. “Tudo o que tenta se revelar”. São Paulo: Zipper Galeria, 2022.

PRADA, Juan Martín. La apropiación pós-moderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad. Caracas: Editorial Fundamentos, 2001.

TINAGLI, Paola. Women in Italian Renaissance art: gender, representation, identity. Manchester/New York: Manchester University Press, 1997.

VIDAL, Nara. “A vida depois da morte”. Quatro cinco um, São Paulo, n. 61, set. 2022.

ZIPPER GALERIA. “Renascimento” (2019). Disponível em: <zippergaleria.com.br/exhibitions/16-renascimento-adriana-duque/press_release_text>.

_______. “Tudo o que tenta se revelar” (2022). Disponível em: <zippergaleria.com.br/exhibitions/194-tudo-o-que-tenta-se-revelar-adriana-duque/ overview>.

Notas

[1] A história tinha sido narrada no livro II do tratado Da invenção (88-87 a. C.), de Cícero.

[2] A ideia do “estrangeiro” foi sugerida pela leitura do artigo “A vida depois da morte”. Nele, há referências a uma reflexão de Christian Dunker sobre a “terra como posse, tendo como base o tratamento dado pelos invasores europeus aos povos originários das Américas, que foram tratados por eles como estrangeiros em seu próprio território”.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como