Por JOÃO ADOLFO HANSEN*

Comentário sobre o livro de Paul de Man.

Alegorias da leitura foi publicado nos EUA em 1979, tentando ultrapassar os princípios genéticos da história literária. Quando fora daqui ainda se discutia a modernidade, declarada morta pelo “pós-utópico”, o livro incluía-se numa vertente antimetafísica e não-teleológica do “moderno”, deslocando a passagem de Hegel: “O resultado não é senão o mesmo que o início, porque o início é fim”.

Como Lacan, que afirma ser intotalizável a gramática da retórica do inconsciente, De Man propunha a crítica literária como teoria de atos performativos de leitura. Nietzschiano, ainda poderá ser intempestivo por aqui, pois a rarefação a que submete as categorias do contínuo, desnaturalizando-as enquanto desloca todo o campo das letras e da filosofia, é polemicamente não-teleológica.

Pode-se não concordar com sua postulação da radical contingência do sentido, mas deve-se reconhecer o rigor do nominalismo que faz seu texto sutilmente dinamitador do senso comum de doadores de consciência humanista enlatada, que provavelmente o classificarão como pedante ou niilista. Ou de coisa muito pior.

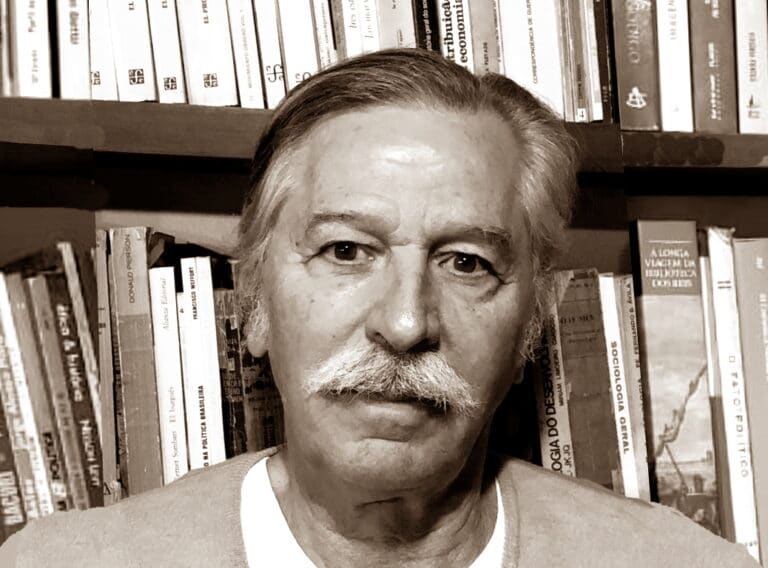

Na juventude, antes de ser professor de literatura em Harvard, Cornell, Johns Hopkins e tornar-se catedrático em Yale, De Man aderiu ao nazismo. Com o chavão “Nietzsche nazista” – fútil como o que responsabiliza Marx pelo stalinismo –, adversários de De Man alegaram que sua desconstrução é irracionalismo complementar de seu nazismo. Outro desconstrutor, Jacques Derrida, defendeu-o desse gênero de acusação e dedicou-lhe um livro.

A asserção de Nietzsche de que não há Ursprung (origem ou início), mas só Erfindung (invenção) é o pressuposto de sua crítica. A origem, a finalidade e o sentido da história seriam ficções contingentes comprováveis pela literatura, uma vez que, de todas as práticas discursivas, ela é a única que afirma explicitamente o próprio caráter de artifício produtor de efeitos fictícios. Com Nietzsche, De Man propõe que a literatura é verdadeira justamente porque assume que é aparência; logo, a constitui como o campo teórico de uma heurística, uma arte da invenção, em que testa as relações contingentes de sentido.

Assim, o título “Alegorias da Leitura” significa pelo menos três coisas: as metáforas literárias lidas nos textos, as metáforas filosóficas com que lê os textos e as metáforas críticas resultantes da intersecção das outras. Como não postula nenhum fundamento, pressupõe que a linguagem se pensa anonimamente a si mesma nos discursos, nos quais deixa traços deslocados de um sentido intotalizável. A postulação da contingência do sentido implica outra, também polêmica, que atinge a filosofia, dada como gênero literário cujo discurso não passaria de ficção com pretensões a verdade. Perguntando: “Qual a Diferença?”, os ensaios sofistas de “Alegorias” constituem a filosofia como uma reflexão infinita sobre sua própria destruição pela literatura.

Vale para De Man o trocadilho com o termo Bunker, “mascarador”, que aplica a Nietzsche e Derrida, “arquidesmascaradores”. Lendo obras de Rilke, Proust, Nietzsche e Rousseau, analisa a retórica dos tropos e figuras que as ordenam. Simultaneamente, desordena sua classificação como “filosofia” e “literatura”: Rilke e Proust são “filosóficos”, assim como são “literários” Nietzsche e Rousseau, pois todos organizam os discursos retoricamente.

Como o Nietzsche do ensaio “Retórica dos Tropos”, De Man recusa-se a entender “retórica” na acepção platonicamente pejorativa de “discurso da opinião” ou no sentido vulgar de “oratória” e “eloquência persuasiva”. Como entende que é a metáfora que estrutura a linguagem, afirma que todo discurso é retórico, inclusive o filosófico.

“Gramática” é o nome para o “corpus” de frases univocamente lógicas que permitiria construir sistemas de definições fixas, e fazer a pergunta teórica sobre a diferença entre filosofia e retórica. De Man argumenta, porém, que o enunciado que a faz pode simultaneamente estar negando a própria possibilidade de fazê-la.

Qualquer frase gramatical se torna enunciado retórico, não porque opõe um significado figurado, “segundo”, a outro literal, “primeiro”, mas porque é impossível decidir qual deles prevalece nos usos. Logo, o “corpus” de frases metaprescritivas de sistemas “gramaticais” constituídos como logicamente unívocos, que fundamentam a representação, a hermenêutica e a história genética, também é entendido como efeito de um artifício retórico. Consequentemente, De Man propõe que as gramáticas estruturalistas da retórica literária feitas nos anos 60-70 reduziram os enunciados literários, que são atos ficticiamente performativos de um sentido indecidível, a uma sintaxe descontextualizada de frases constativas (“Semiologia e Retórica”).

Se o discurso sobre a retórica também é retórico, a definição gramatical do sentido dos textos literários e filosóficos é metáfora. Assim, a própria operação crítica é indecidível: gramaticalizar De Man, lendo-lhe a crítica como sentido literal, duplica metaforicamente sua retórica. Assim, o valor e o sentido de sua operação só se definem quando são deslocados e sempre se deslocam quando definidos: a crítica é uma “ignorância suspensiva”.

Não é negatividade, transformação e superação do presente. Não avança para a utopia do futuro que, segundo a concepção genética, aparece parcialmente (re)velada na representação como sentido primeiro de unidade original. Não postula o contínuo temporal, a consciência, a ideologia e a dialética, pois todo fim contido no início, ou teleologia, é mera contingência ou produto de uma perspectiva singular.

Na medida em que a verdade da literatura é afirmar-se como o efeito que evidencia os processos retóricos de (des)montagem da ficção literária, filosófica e crítica, Proust, Rilke, Nietzsche e Rousseau demonstrariam que a potência da ficção é levar uma questão até seus limites, mantendo sobre ela dois pontos de vista antagônicos, como nos “argumentos duplos” dos sofistas. A literatura é a única prática teórica na qual duas asserções opostas são simultaneamente mantidas e desconstruídas, efetuando-se o sentido como mero diferencial linguístico.

Por exemplo, na crítica retórica da retórica da poesia de Rilke, De Man afirma que a concepção de figura do poeta elimina toda pretensão a verdade. Seus temas seduzem os críticos pela promessa de transcendência da condição humana na imanência neutra das coisas, mas só se realizam poeticamente quando Rilke renuncia à autoridade extratextual, dissolvendo a mesma promessa pela perspectiva da mentira. A promessa de verdade de sua poesia só se torna plenamente inteligível, enfim, quando se demonstra que sua enunciação teatraliza para o destinatário a fraude do seu reconhecimento.

Na passagem de Du Côté de Chez Swann, em que Marcel fala da “obscura claridade” do quarto onde lê, a oposição de “interior/exterior” é dada como artifício retórico que alegoriza a natureza dos tropos e figuras. Tratando da “obscura claridade”, Proust comentaria metaforicamente as potências da própria metáfora que organiza o romance, propondo-a como superior à metonímia. No entanto, a demonstração de tal superioridade tem justamente estrutura metonímica, porque se desloca como encadeamento linear de palavras. Como a verdade rilkiana, a superioridade da metáfora proustiana se dissolve no próprio ato que a afirma.

Se a gente pensasse antes de falar, diz Alice, nunca ninguém diria nada. Aqui, ao contrário, antes que qualquer boca se abra, toda a linguagem se pensa performativamente, num eco heideggeriano que a faz proliferar. “Por que o ser e não antes o nada?”, pergunta-se alegoricamente o desconstrutor Paul de Bunker, que na juventude foi homem do Bunker.

*João Adolfo Hansen é professor titular aposentado e sênior de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Agudezas seiscentistas – Obra reunida, vol 1 (Edusp).

Referência

Paul de Man. Alegorias da leitura. Tradução: Lenita R. Esteves. Rio de Janeiro, Imago, 344 págs.

Publicado originalmente no Jornal de Resenhas/ Folha de S. Paulo, em abril de 1997.