Por SAMUEL KILSZTAJN*

O universalismo propõe que a própria humanidade é a única pátria digna de um amor incondicional, rejeitando as lealdades tribais que alimentam o ódio

1.

Philip Roth, um dos escritores norte-americanos mais premiados de sua geração, era acusado de odiar a si mesmo, de ser antissemita. Por ocasião do julgamento de Adolf Eichmann, Gershom Scholem acusou Hannah Arendt de não demonstrar amor pelo povo judeu; ao que ela respondeu, “Você tem toda a razão de que eu não tenho esse amor, e isso por dois motivos. Primeiro, nunca em minha vida ‘amei’ algum povo ou coletivo – nem o povo alemão, francês ou americano, nem a classe trabalhadora ou qualquer coisa deste gênero que envolva lealdade. A verdade é que amo apenas os meus amigos e sou completamente incapaz de qualquer outro tipo de amor. Segundo, esse tipo de amor aos judeus me pareceria suspeito, já que eu mesma sou judia. Eu não amo a mim mesma ou qualquer coisa que sei pertencer à substância do meu ser.”

De minha parte, como humanista e internacionalista, diria, nunca amei um povo, amo apenas a humanidade e todos os povos. E, vegetariano, acrescentaria que, por humanidade, compreendo toda a fauna. Enquanto houver abatedouros, haverá guerras!

Quando eu ainda me dizia judeu, nunca considerei pejorativo o termo gentio, goy em yiddish, a minha língua materna. Goy não era o “outro”, era o diferente. E eu sempre gostei muito de me relacionar com o diferente, porque o diferente amplia a minha condição humana. Aliás, eu me definia como judeu, budista, xangô e corinthiano. Hoje me defino como palestino budista (sem prejuízo à minha identidade xangô e corinthiana).

Palestino porque nasci em Jaffa, a cidade eminentemente árabe que, mesmo de acordo com o draconiano Plano de Partição da Palestina de 1947, foi reservada como enclave árabe. Ou seja, a ocupação de Jaffa por Israel em 1948 é ilegal de acordo com as Nações Unidas. A Palestina, durante o Império Otomano, era habitada por 92% de árabes e 8% de judeus.

O sionismo, até o final da Primeira Guerra Mundial, era uma ideologia exótica e inofensiva. Só passou a ser implementado quando a Inglaterra, que então ainda governava o mundo, ganhou a Palestina “de presente” da Liga das Nações e, por interesse próprio, incentivou a imigração de judeus que estavam fugindo do Leste Europeu. Mesmo assim, os judeus só começaram a imigrar em massa para a Palestina após a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933 e, principalmente, a partir das Leis de Nuremberg de 1935, quando os judeus foram declarados cidadãos de segunda categoria.

2.

Meus amigos vivem me alertando que os antissemitas, os palestinos e os judeus vão continuar me considerando judeu. Aí eu respondo, educadamente, que este problema não é meu, é problema dos antissemitas, dos palestinos e dos judeus (algumas vezes também respondo de forma menos educada).

Não estou me assumindo palestino para escapar ao destino que os antissemitas querem dar aos judeus, nem espero que os palestinos me aceitem (como é que um palestino pode confiar em um judeu?). Não me identifico com os judeus que, em sua grande maioria, embora com diferentes nuances, são a favor de Israel e sequer assumem a violência contra os nativos palestinos desde o início do Mandato Britânico da Palestina em 1920.

Um amigo, que entre suas várias ascendências étnicas e culturais tem uma avó judia, descobriu que seria considerado judeu de acordo com as Leis de Nuremberg. Mas eu nunca precisei me debruçar sobre aquele complicado “organograma racial”, porque os meus quatro avós eram judeus e eu só nasci porque meus pais sobreviveram ao destino reservado a 9 a cada 10 familiares, 9 a cada 10 judeus das cidades onde nasceram e 9 a cada 10 judeus poloneses.

Apesar do meu manifesto Máquinas, máquinas!, perguntei ao ChatGPT, “Amar a si mesmo é amar o seu povo e odiar os demais povos?” E ele respondeu: “Não necessariamente – e, na verdade, essa ideia é perigosa. Amar a si mesmo pode significar reconhecer sua dignidade, cuidar de si, valorizar sua história e sua comunidade. Amar o próprio povo, nesse sentido, é preservar sua cultura, memória, tradições e direitos. Mas isso não implica, de forma alguma, odiar os outros povos. O amor pode ser expansivo: quanto mais alguém se conhece e se valoriza, mais tende a respeitar a alteridade.”

“O problema aparece quando o amor a si mesmo ou ao próprio grupo é confundido com exclusivismo, chauvinismo ou nacionalismo agressivo – que só se afirmam pela negação e hostilidade em relação aos demais. Povos que se amam verdadeiramente não precisam odiar os outros para existir; ao contrário, podem dialogar, aprender, trocar e enriquecer-se mutuamente”.

3.

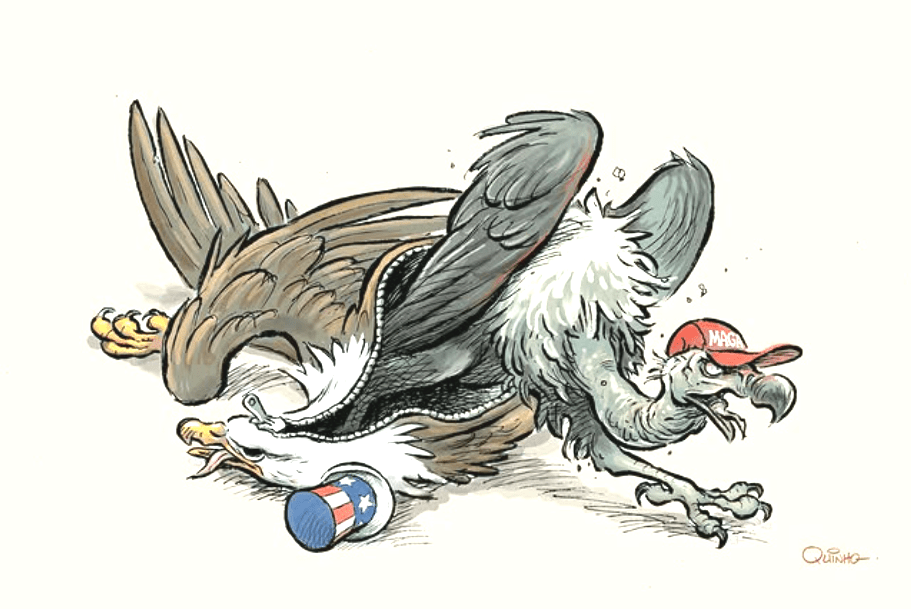

E, como eu já estava com a mão na massa, coloquei também o título deste artigo do ponto de vista político no ChatGPT, que me retornou: “‘Amar o ódio’ é uma expressão paradoxal – quase um oxímoro. Do ponto de vista político, amar o ódio é transformar o inimigo em eixo de identidade coletiva, mobilizando paixões negativas como força de união e poder.”

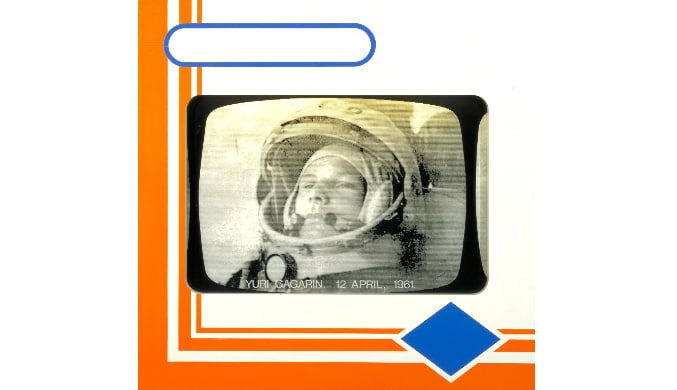

Comecei este artigo citando Hannah Arendt e o polêmico julgamento de Eichmann em Jerusalém. O serviço de informação israelense, Mossad, havia capturado e contrabandeado o nazista Eichmann. Seu julgamento em 1961 foi amplamente divulgado, televisionado e transmitido internacionalmente para mostrar ao mundo os crimes dos nazistas durante o Holocausto e, de acordo com as autoridades israelenses, inibir o antissemitismo. Contudo, as declarações e seu conceito de banalidade do mal custaram a Hannah Arendt a inimizade dos intelectuais sionistas, que lhe exigiam solidariedade incondicional ao povo judeu após o Holocausto.

Shulem foi o primeiro livro que escrevi (2012) e Salaam Aleikum, Palestina! o último (2025). Mas, se fosse hoje, não faria a pesquisa e muito menos escreveria o primeiro, embora mesmo esse já seja declaradamente antissionista. Também pouco me importa a minha língua materna, embora considere Yiddish o livro mais radical (radix, raiz) que escrevi, pela valorização da cultura humanista, internacionalista, pacifista e racionalista dos judeus da diáspora.

Continuo solidário às vítimas judias da Segunda Guerra Mundial, mas, frente ao papel de algozes que a esmagadora maioria dos judeus está assumindo no presente, não consigo me interessar minimamente pela questão. Contudo, penso sim nos meus parentes, a maioria vivendo na Palestina, que foram criados em cima de uma mentira e se recusam a acordar.

*Samuel Kilsztajn é professor titular em economia política. Autor, entre outros livros, de Salaam Aleikum, Palestina! [https://amzn.to/47pJJfE]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A