Por BRÁULIO M. RODRIGUES*

Um ensaio sobre o futuro da oca

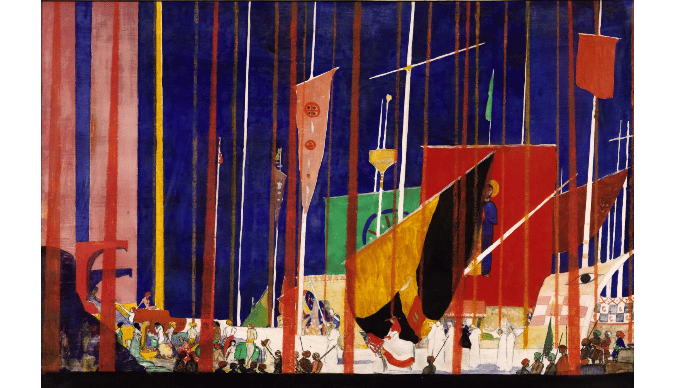

Quando Oswald de Andrade, em 1922, já um século atrás, à época da semana de Arte moderna em São Paulo, propôs uma antropofagia cultural, sonhou também com um Brasil diferente para a modernidade. Dispensou o idealismo romântico sobre o sincretismo e leu nos rituais de canibalismo indígena – como praticado pelo povo indígena e amazônico Araweté – uma relação vital entre o signo e o mestiço: uma ontologia da mistura.

É pela inspiração do pensamento de Oswald de Andrade e a sua leitura por Eduardo Viveiros de Castro que parto então das contribuições da antropofagia cultural para a análise do Brasil, no outrora tão idealizado, Antropoceno. Por meio de novos arranjos e estruturas sociais do que se pode denominar, na esteira do romantismo e seu ideal comunitário de “povo”, tento invocar um outro futuro para a identidade comum brasileira: leia-se, um futuro que não seja de destruição, exploração, tráfico, silenciamento e morte. Um futuro que tampouco trate o índigena com exotismo e apropriação cultural, mas sim, que lhe confira os seus direitos originários de forma efetiva: “os índios” como já diria Viveiros de Castro com um misto de ironia e pragmatismo político, são em realidade os nativos de uma terra com muitos nomes, muitas tribos e identidades que hoje pairam esquecidas sobre o mito euro-oitocentista dessa fantasmagórica unidade que é o “povo”.

Como pensar o futuro a partir do nativo? Lembro aqui do relato de Lévi-Strauss em seu encontro com Marcos de Azambuja, embaixador brasileiro em Paris, que ao saber da viagem de Lévi-Strauss ao Brasil, deu-lhe um deletério aviso, diz Lévi-Strauss: “Fiquei um tanto espantado quando durante um almoço, que me levara o embaixador do Brasil em Paris, ouvi da boca do embaixador a versão oficial ‘índios, infelizmente prezado cavalheiro, lá se vão anos desde que eles desapareceram, essa é uma página triste e vergonhosa da história do meu país, mas os colonos portugueses do século XVI eram homens ávidos e brutais, como reprová-los pela rudeza geral dos costumes, apanhavam os índios amarravam-nos nas bocas dos canhões e os estraçalhavam a tiros, foi assim que os eliminaram até o último, como sociólogo no Brasil, o senhor vai descobrir no Brasil coisas apaixonantes mas nos índios não pense mais, não encontrará nenhum único’”.

Não há como evitar um julgamento histórico a partir das palavras do embaixador, o índio que já lhe era um tipo extinto sinaliza como, do alto da etiqueta parisiense, o Brasil e as suas ‘coisas apaixonantes’ aparecem como um resort para o passeio dos europeus. Foi assim no passado colonial e assim permanece na modernidade. O Brasil em suas multidões e diversidades, permanece alheio à elite que governa a política nacional, foi assim no passado e assim se radicaliza a necropolítica do genocídio pandêmico, vivemos em uma terra arrasada por um genocídio não apenas dos corpos, mas um genocídio com dimensões simbólicas e culturais. Nossos igarapés são oferecidos ao divertimento dos banhistas visitantes enquanto os nossos morrem no chão frio dos hospitais – sem história não há projeto.

Mas se Oswald de Andrade estava certo e a antropofagia cultural é signatária de tal força criativa para uma mudança paradigmática, será possível pensar a partir do corpo selvagem – como Viveiros de Castro nos fala do perspectivismo ameríndio e da ‘metafísica canibal’ –, isto é, elaborar estruturas para uma cosmopolítica do Sul? Penso aqui que o termo de Stengers seja oportuno na medida que insere uma dimensão política ao perspectivismo ameríndio e assim também ressalte a capacidade de tantas culturas, hoje esquecidas, serem revitalizadas e não por mero fetiche antropológico, mas, ao contrário, como um investimento para a sobrevivência de todos. Não há vida que sobreviva com extração ilimitada de recursos naturais e predatismo infinito. O sertão das commodities agora padece anestesiado entre regimes de corrupção e fascismo, uma história cíclica desde a realização da primeira missa no Brasil.

Para tratar de uma cosmopolítica do Sul é preciso reconquistar as nossas identidades, em toda a sua interssecionalidade, e desenvolver não apenas redes, pois a conectividade virtual tanto nos inclui nos centros de discussão quanto nos exclui do lugar de núcleo informacional, e assim, mais uma vez, nos coloniza. Em vez de redes, retomo a crítica de Marylin Strathern à Bruno Latour, no que toca a insuficiência do esquema ator-rede para a autoafirmação de culturas periféricas, e a partir desta, proponho um sistema imunitário autonomizado que responde pelas ocas. Isto é, parto da noção de cosmotécnica como cosmopolítica em Yuk Hui, e por sua vez da admissão por parte do mesmo de que a cosmotécnica é análoga à compreensão de sistema imunitário por Peter Sloterdijk, para principiar a elaboração de uma estrutura tecnopolítica que possa conferir desenvolvimento tecnológico pari passu à refundação de raízes regionais.

Já explico, quando Yuk Hui trata de uma cosmotécnica, discorre sobre o papel da cultura no desenvolvimento tecnológico e examina o fenômeno da recursão, processo evolutivo fundado na autorreflexão e contingência dos sistemas. Hui observa que a globalização conecta os sistemas regionais e torna-os reféns da vigilância global, com isso, surge um paradoxo, eventos locais imprevistos, como a própria pandemia atual do Covid-19 demonstra, podem acabar por ter efeitos desastrosos em cadeia global. É uma crítica ao atual modo de produção de conhecimento, hegemonicamente refém da computação em escala planetária. Em contraste, Hui propõe a unificação da ordem cósmica e a diversidade técnica, reorganizando elementos extraídos tanto da cibernética como da ecologia. Para tanto, remonta as filosofias milenares imbuídas nos conceitos de Tao e Qi (literalmente utensílio) e vê no desenvolvimento tecnológico chinês – ao longo de vários séculos e não apenas no período mais recente – reflexos de apropriações desses conceitos que, por sua vez, tratam o uso da tecnologia não apenas como um utensílio para o conforto e sim, caminho para a saúde humana. Ou seja, haveria tecnologia, por exemplo, nos movimentos orgânicos do Tai Chi Chuan, arte e dança inventada por um médico chinês com intuito de terapêutica.

Também haveria tecnologia no modo de manusear as ervas e inspirá-las na forma de chá, ou de rapé. A despeito da suspeita assimetria cultural, só posso dizer que o meu paralelo é pragmático e diz respeito às semelhanças nas formas tecnopolíticas de manuseio da natureza. Não está em questão aqui uma etnografia e, por isso, pouco importa o rigor nas distinções de símbolo e significado. O que corre em vida é uma outra abordagem ao cultivo das formas da natureza, abordagem esta que trata toda espécie – seja essa vegetal, ou animal – como singular e possuidora de natureza própria. Quando se fala de um estreitamento de laços entre ecologia e cibernética, está antes se falando em modos de intervenção na natureza – seja ela humana ou não-humana – que podem trazer à tona discussões éticas sobre a responsabilidade humana na sua própria transmutação, assim como, na possibilidade da evolução de demais espécies. Trata-se de pensar como o melhoramento da tecnologia pode conduzir um desenvolvimento tecnocientífico com menor impacto socioambiental e com conforto sustentável em escala geral. Nesse sentido, antigas tradições e mitos podem trazer importantes lições para os nossos modos de habitar a Terra:

Mais raramente – o que significava uma ou duas vezes por semana, para cada xamã ativo – o clímax da canção-visão noturna trazia o xamã para fora de sua casa, para o seu pátio. Ali dançava curvado, com o charuto e o aray, batendo fortemente o pé direito no chão, ofegante, sempre cantando – era a descida à terra das divindades, trazidas por ele, o xamã, de sua viagem aos outros mundos. E com elas vim a saber depois, vinham os mortos Araweté, explêndidos como os próprios deuses passear no solo que uma vez pisaram (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 51).

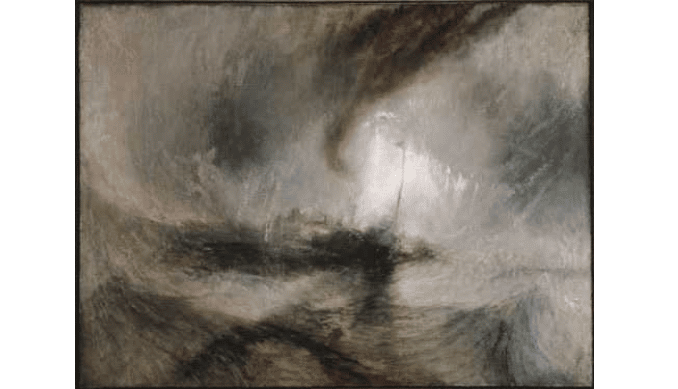

A ontologia do mestiço que aqui é especulada tem em um dos seus principais braços de sustentação o conceito de multinatureza em Viveiros de Castro. É por meio desta equivalência antropotecnológica que penso a oca como concretização de uma cosmotécnica – essa já uma derivação técnica da cosmopolítica. Ao contrário da dispersão unidimensional da rede, a oca é um espaço tridimensional de reunião e co-habitação. É também como nos diz Viveiros de Castro o lugar do xamã e a oportunidade de encontro com os deuses. É nela que os conhecimentos tradicionais dos nativos aparecem não apenas como utensílios e sim também como cura de patologias sociais – patologias que me custam enumerar mas cito apenas algumas a título de elucidação do argumento, são elas: ódio, discriminação, segregação, racismo, e outro tão abundante, classismo – por meio de assimilações intergeracionais.

A oca é então uma macro-estrutura, a qual pede, necessariamente, macropolíticas de todos os setores públicos. A oca é a configuração, em sede da ontologia da mistura, de um sistema imunitário próprio, que deve ser desdobrado em uma ampla pluralidade de aplicações: sistemas de saúde, segurança, educação e cultura. Todos esses sistemas imunitários, ou seja, esses sistemas de proteção e asseguramento da vida, devem passar pela ressonância fechada da oca. Estar na oca é estar e ser-junto à um espírito devorador da violência, ao nos colocar na proximidade da diferença, para, em seguida, digeri-la e transformá-la em energia para o trabalho em políticas do comum.

Esclareço então que este ensaio está dentro de uma viragem ecológica cujos mais ilustres representantes foram acima mencionados, com exceção de um: Emanuele Coccia, cujas palavras reproduzo aqui: “as plantas mostram que viver junto não é uma questão de comunidade ou de política”. Viver junto, complementaria (e provocaria) Coccia, é uma questão de natividade e mutualismo, todavia, esta prerrogativa ontológica não dispensa a política. Penso em desenvolvimento como Coccia pensa na vida das plantas, como uma metafísica da mistura, mas, ao mesmo tempo, questiono: não se faz necessária uma cosmopolítica local de afirmação do sentido local de natureza? Não seria o pós-estruturalismo afinal um modo de hermenêutica política? Não acredito que todas as decisões a respeito da nossa sobrevivência ocorram apenas por instinto, e lembrando de Hui, aponto a urgência em se quebrar a contingência.

Pois bem, diferenças à parte, quando Coccia tematiza a vida das plantas, acredito que nos ilumina sobre uma energia universal capaz de animar e tornar a qualquer um signatário de ser vivente. Essa vida que percorre a existência, atravessa as espécies e é contida na substância do alimento. Essa vida é a vida é a vida da dança cósmica, cujo espaço de fruição não se delimita à uma praça no meio de uma vila, e sim, à toda aldeia. Para alcançarmos esse nível de solidariedade e colaboração que é a habitação na oca, ainda nos resta muito há edificar, mas antes, é preciso saber e lembrar, como nos diz a mitologia de outra tribo, o povo Dessana, que antes da torre, havia uma esfera depositária de toda vida.

*Bráulio M. Rodrigues é doutorando em filosofia do direito na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Referências

COCCIA, Emanuele. Mente e matéria ou a vida das plantas. Revista Landa, 1 (2). 2013.

HUI, Yuk. Cosmotechnics as Cosmopolitics. e-flux, n. 86, Nov. 2017. Disponível em: https://www.e-flux.com/journal/86/161887/cosmotechnics-as-cosmopolitics/. Acesso em: 22 abr. 2020.

LATOUR, B. Reagregando o social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede. Salvador: EDUFBA, 2012.

SLOTERDIJK, P. Sistemas imunológicos em colisão: Considerações sobre a civilização de povos e culturas na teoria da evolução [Entrevista concedida à Fronteiras do pensamento]. Tradução de Luciana Thomé. Porto Alegre: Fronteiras do pensamento, 2016b. Disponível em: https://www.fronteiras.com/resumos/sistemas-imunologicos-em-colisao-consideracoes-sobre-a-civilizacao-de-povos-e-culturas-na-teoria-da-evolucao-poa. Acesso em: 23 mar. 2021.

STENGERS, Isabelle. La Propuesta Cosmopolitica. Revista Pléyade, 14: pp. 17-41. 2014.

STRATHERN, Marilyn. O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Ubu Editora, 2017.

STRAUSS, Claude Lévi. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Araweté: Os Deuses Canibais. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.

VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas Canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Ubu Editora; n-1 edições, 2018.