Por VITOR MORAIS GRAZIANI*

O relógio no Brasil aponta que a hora é de barbárie, consentimento ou revolução

“O Brasil vai dar certo porque eu quero” (Caetano Veloso).

1.

Ano passado, enquanto os habitantes desta terra brasílica iam-se-morrendo aos borbotões e víamo-nos encurralados diante da necessidade de reivindicar por medidas de restrição mais duras à epidemia enfrentada, bem como a vacina, que poderia diminuir a agonia instaurada, a bolha de esquerda do Twitter resolveu reviver (sem que nunca tenha morrido) uma figura chave de nossa história. Falo de Maria da Conceição Tavares. Durante meses afio, ao rolar pelo feed daquela rede social, ia me deparando com vídeos curtos de entrevistas e aulas da economista portuguesa fugida do salazarismo e radicada no Brasil desde a década de 1950.[i]

Por muito tempo busquei pensar o sentido por detrás daquilo, afinal, tratava-se de um fenômeno para além das redes intelectuais, posto que em outras redes: as sociais, em meio a gente de minha idade que parecia sonhar em hora de niilismo. Em meio à “revolução neoliberal”, que instituiu, nos termos de Pierre Dardot e Christian Laval, uma guinada nas mentalidades,[ii] expandida no caso brasileiro com a ascensão do espírito do empreendedorismo durante os anos lulistas, vertidos contra o feiticeiro na forma do “bolsonarismo”,[iii] qual o significado de reivindicar Maria da Conceição Tavares, um dos nomes máximos do nacional-desenvolvimentismo golpeado por 1964?

Acredito que sejam dois os fatores mais imediatos: o primeiro, um devir por parte das novas gerações em torno das ideias cristalizadas nas ações de superação do subdesenvolvimento, debate há décadas encerrado por entre boa parte dos economistas; o segundo, uma pulsão pela discussão acalorada (tento evitar a ideia de “radicalização”, mas se o leitor assim a preferir, fiquemos com ela), marca-chave das declarações da economista e de um tempo em que se sonhou a emancipação do povo brasileiro.

2.

Não possuo a intenção, com este ensaio, de analisar os anos de crise sistêmica aguda que o Brasil tem enfrentado (ao menos desde 2013? Ao menos desde 2016? Ao menos desde 2018? Ao menos desde 2020?). O que desejo, acima disso, é estabelecer uma análise da relação, ela por ela dialética em nosso caso, acerca de passado e futuro, de modo a tentar explicar este eco de um passado desenvolvimentista justamente no momento de sua missa de ultragésimo dia. Em linhas gerais, como nosso passado pode influir em nosso futuro? Afinal, já se sabe há um bom tempo que o país do futuro, aludido por Stefan Zweig em livro-manifesto – pelo país e pela vida, afinal era a sua que estava em risco quando da escrita, com a possibilidade de extradição para a Alemanha Nazista –, não só não vingou como cumpriu seu ideal em chave oposta: de fato, estamos na vanguarda do mundo, mas naquela que diz respeito à sua destruição (“Brazilianitazion”).[iv]

Assim sendo, como não fazer tábula rasa do passado? A cultura política oficial ora instaurada, calcada na consideração do adversário como inimigo (qualquer eco com a teoria do inimigo interno não será mera coincidência), e por sua vez na consequente desmobilização moral desse, não deixa dúvidas quanto a este ponto. O passado desenvolvimentista deixou de fazer sentido no presente. Se é assim, então de onde tirar inspiração? Francisco Alambert, em ensaio no qual analisa aquilo que chamou de “a reinvenção da Semana” de Arte Moderna de 1922 a cada década, relembra-nos de algo que Luiz Recamán já havia pontuado no ano de 2001 e que convém ser relembrado: “sem uma história clássica – que fez reviver na Europa um estilo fascista classicizante nostálgico dos grandes impérios – éramos a própria matéria bruta da modernidade”.[v]

Mais uma vez, a noção do país como vanguarda singular do mundo, aqui aparece; contudo, vejamos bem: é justamente nossa ausência de um passado “clássico” que nos impele à urgência da modernidade, algo em tudo oposto ao que aí se está hoje. O que vemos, travestido por uma comédia ideológica de reapropriação do passado escravocrata, colonial, e até mesmo imperial, mas sobretudo escravocrata (leia-se: violento e moderno), é muito mais uma pulsão de anulação das ilusões desenvolvimentistas que a de uma reconstrução desse passado. Afinal, a História não se repete como tragédia.

Voltando à questão, o que nosso passado pode nos ensinar? E aqui estou me referindo, faz-se necessário dizer, a um passado específico: aquele da inserção do Brasil moderno, desenvolvido, no concerto das nações – leia-se em matéria cronológica: 1930 até 1964, mais a sobrevida, à direita, da Ditadura Civil-Miliar. Pois bem. Em entrevista de 2020 ao programa Roda Viva, Caetano Veloso, figura chave para se compreender a barafunda ora instaurada, comentava que este período seria fruto do “encontro de três raças tristes” (a referência, por sua vez, é aos Tristes trópicos, de Lévi-Strauss).[vi]

É curiosa e ao mesmo tempo importante a colocação de Caetano, porque coloca em cena uma certa descrença – característica-chave da obra do santamarense – em relação às potencialidades de emancipação do país naqueles anos dourados do capitalismo à brasileira. Ainda que de difícil aceitação que a branquitude possua alguma tristeza em suas ações espoliativas, é inegável que a sua fusão com a negritude e os indígenas, eles por eles destruídos e quase que apagados do mapa por aquilo de mais tenebroso de nosso passado, venha carregada de tristezas.

Acontece que este processo, que caracterizou boa parte de nossa história, vinha carregado de suas sutilezas. Um bom exemplo disso pode ser identificado na música de Heitor Villa-Lobos, em especial em seu Choros nº 10 – “Rasga o Coração”, de 1926: ali, as três raças constituintes do país se encontram e o desfecho não poderia ser menos interessante. Ao compositor branco e à estrutura sinfônica europeia sob sonoridade aprendida com os chorões da década de 1910, se unem melodias indígenas dos Pareci (“Jakatá kamarajá / Tayapó kamarajá…”) ao choro “Iara”, de Anacleto de Medeiros, letrado por Catulo da Paixão Cearense com o título de “Rasga o coração”, representante da fusão das raças num único signo redentor para desaguar numa forma sincopada, herdeira do samba moderno (representante das populações afrodescendentes) e… autoritária[vii]!

E aqui, uma pequena excursão. O samba moderno, fruto também da “misturação” entre as três raças constituintes do país, mas exercido pelos agentes excluídos da sociedade[viii], ao menos em sua produção (muitas vezes coletiva), se via em choque com aquilo que José Miguel Wisnik chamou de certa “pedagogia autoritária” na obra dos compositores eruditos modernos, cujo exemplo máximo seria justamente Villa-Lobos (que, convém lembrar, participara na Semana de 22)[ix]: uma pulsão por partes desses em tutelar a cultura popular, que viria de encontro ao Estado Varguista, também ele autoritário.

Ou seja, ao fim e ao cabo, “a zona de confraternização” entre as mitológicas três raças constituintes do país, ideia preconizada por Gilberto Freyre,[x] estaria, no fundo e a bem da verdade, calcada na retirada de características estruturantes de cada uma (em especial a negro-africana e a indígena) para dar lugar a algo novo, essencialmente brasileiro, às custas do efeito civilizador do homem branco, algo escancaradamente exemplificado na obra supracitada de Villa-Lobos.

Modernidade excludente? Unificar para poder continuar existindo? Fato é que se tratam de questões em tudo opostas ao que aí hoje está: este passado, o passado da modernidade autoritária, mas que também é o passado de Maria da Conceição Tavares, de Vargas, Juscelino e Jango, pouco faria sentido. Como confraternizar as diferenças, característica crucial daquele Brasil, se hoje o imperativo é, essencialmente, destrutivo, caminhando para uma guerra civil, para voltar a Dardot e Laval[xi]? Conforme vaticinou-me o sociólogo Rafael Carneiro Vasques à luz dos últimos acontecidos: “O Brasil de Gilberto Freyre está morto”.[xii] Acabou, virou cadáver putrefando.

3.

Voltando à questão que nos move aqui, por que afinal retomar Maria da Conceição Tavares neste momento? E, não obstante, o que o passado brasileiro (e aqui novamente repito que trato do período 1930 – 1964) tem a nos oferecer enquanto ente mobilizador de corações e mentes com vistas à transformação do futuro? Ora, Conceição Tavares é conhecida, como já dito, por ter acreditado, até certa altura da coisa, numa possibilidade de inserção do Brasil no cortejo dos desenvolvidos. Acontece que “era um país, subdesenvolvido, subdesenvolvido” (a referência é à Canção do Subdesenvolvimento, de Carlos Lyra) e o desejo ficou pelo caminho.

É certo, contudo, que isso não a impediu de propor soluções para a situação que, ainda que não passassem mais por um desenvolvimentismo stricto sensu, poderiam promover a justiça social, como a taxação de grandes fortunas, medida impensável em qualquer governo que tenha o ex-governador tucano Geraldo Alckmin no páreo. Assim sendo, afinal, o que pode Maria da Conceição Tavares, reformista por excelência, nos ajudar em relação à nossa questão?

Penso que para responder à questão, seja preciso uma excursão pelo sentido da ideia de história. Em texto seminal e já muito difundido, “Sobre o conceito da história”, Walter Benjamin comunga de eloquente pessimismo revolucionário. Sem querer comentar parte a parte um texto tão conhecido como esse, contento-me em apontar para dois elementos: a ideia de vencidos e a maneira como a morte, e os mortos, aparecem em sua escrita. Tendo vindo à luz postumamente, após seu suicídio nos Pirineus, temendo uma possível extradição à Alemanha Nazista, “Sobre o conceito de História” funciona, conforme Michel Löwy, como o “testamento” de Benjamin[xiii], daí que paire sob o escrito certo ar apocalíptico e milenarista, bem como de manifesto.

As passagens mais conhecidas das Teses, aquelas de número seis, sete, oito e nove, apresentam uma complexa relação entre passado e futuro. Ao apresentar a ideia de “História dos vencedores” na tese sete, Benjamin aponta para o fato, ele por ele inescapável, de que o passado conhecido pela historiografia avessa ao materialismo histórico se identifica com o espírito dos vencedores, ideia sob a qual se erige a magnífica metáfora do “cortejo triunfal” dos vencedores (arrastão de Paulo Freire?).

Interessante notar para o fato de que, ali, e também nas demais teses deste conjunto, Benjamin nos oferece pistas para a questão: que pode o passado oferecer enquanto agente de transformação do futuro? A ideia de “escovar a história a contrapelo” pode ser bom caminho para compreender a resposta do autor à questão aqui proposta, de modo que seja preciso inverter a chave: debruçar-se na construção de um verdadeiro “estado de exceção” (Paulo Arantes tem lido esta noção enquanto “estado de emergência”) a partir dos despojos de um passado, mais que fragmentário, apagado pelo cortejo dos vencedores.

Mas, afinal, na experiência brasileira, em que pé entra isso? Novamente pensando no período 1930 – 1964, parece-me haver uma clara confusão entre vencidos e vencedores, numa tentativa de conciliação efetiva, talvez até mesmo, pensando em termos de emersão de uma “consciência de classe”, mais profunda que nos anos da pax lulista. Um bom exemplo disso, clássico do Estado Varguista, seria a solução dada por Getúlio para a crise instaurada quando do anúncio pelo então Ministro do Trabalho João Goulart de aumento em 100% do salário-mínimo, causadora de alvoroço entre a elite udenista: Jango fora demitido, agradando aos vencedores; acontece que também aos vencidos lhes foi concedido o aumento prometido.

Voltando à ideia supracitada de Luiz Recamán, sem um passado clássico, éramos a própria modernidade em estado bruto. Que Benjamin veja com preocupação esta modernidade, ela por ela sinônimo de evolução do capitalismo, não nos resta dúvidas: na balança entre beneficiar os vencedores ou os vencidos, os primeiros sempre seriam beneficiados com a bagatela maior da coisa. Assim sendo, o que resta? Daí que seja importante relembrar outro ensaio do autor que ora gloso, a saber, “Experiência e Pobreza”, escrito em 1933, ano de entronização do Nazismo na Alemanha.

Ali, Benjamin propõe a oposição entre duas barbáries: certamente, a barbárie como a conhecemos em sua acepção original, isto é, negativa, fruto de uma contínua pobreza de experiência, produto justamente dos desdobramentos dessa modernidade; mas também os “novos bárbaros” (Brecht, Klee, etc): aqueles que “aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso”[xiv].

Aqui, como na ideia do “anjo da história” das Teses, ao passado dos vencedores é quase que feito tábula rasa em nome de um devir outro, que rompa com esta espoliação secular. Os novos bárbaros buscariam na urgência do presente construir uma possibilidade de mudança radical com a ordem estabelecida, de modo que este passado dos vencedores não lhes serviria. Ora, parece-me que a resposta à questão que aqui nos mobiliza seria, noutras palavras, a de reinventar o passado para inventar o futuro. Mas atenção: não se trata de reinventar qualquer passado, senão aquele desde sempre apagado pelo cortejo dos vencedores. Aos vencidos, o empoderamento de seus corpos e mentes com o intuito de derrotar os vencedores.

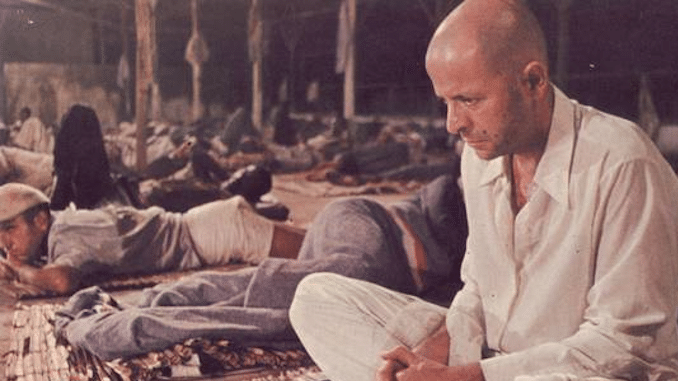

Primo Levi, vítima do nazifascismo, figura central para nos ajudar a enfrentar a barbárie negativa ora estabelecida, em seu poema Canto dos mortos em vão, possui dois versos iluminadores sobre esta ideia de passado. Referindo-se aos mortos nos campos de concentração, vaticina: “Somos invencíveis porque vencidos / Invulneráveis porque já extintos”.[xv] Se algo pode ser dito para comentar este excerto de Levi, acredito que seja a intrínseca desconexão entre eles e a profética colocação de Benjamin de que nem mesmo os mortos estarão a salvo se o inimigo – àquela época o nazifascismo – permanecer vencendo[xvi].

Daí a urgência de convocar os mortos para, messianicamente, construir o futuro, dado que justamente por terem vencido, possuiriam o poder da redenção no Juízo Final, quando reemergiriam e, empoderados, seriam os únicos capazes de vencerem as armas dos vencedores.[xvii] A história de Benjamin seria, noutros termos, a história daqueles que tombaram em campo de batalha; a história daqueles que, vencidos, teimam, por meio de nós, vivos, em não se darem por esta condição de vencidos e manterem-se presentes, permeando e assombrando o imaginário dos vencedores, de modo que, se ao passado oficial só resta a tábula rasa, a este passado, fica a pulsão pela sua transformação em futuro.

Porém voltemos ao Brasil e à confusão entre vencidos e vencedores no período 1930 – 1964, época do espírito de Maria da Conceição Tavares. Na década de 1990, esboçando uma breve genealogia do século, Roberto Schwarz no ensaio “Fim de século” atestou a falência do ideário nacional-desenvolvimentista destes anos brasílicos dourados: o desenvolvimento teria se tornado uma ideia para a qual não havia mais dinheiro; ao Brasil, restava a condição de sócia menor, isto é, subdesenvolvida, no concerto das nações.[xviii] Era a condição de periferia do capitalismo que se reafirmava. Como não compreender então o período 1930 – 1964 como um período em que, iludidos, o futuro parecia se materializar entre nós, a certeza de beleza deste futuro? Daí que não seja atoa que, hoje, se reivindique Maria da Conceição Tavares: é este espírito temporal batendo à porta outra vez mais, invencível porque vencido, teimando em não sair de cena mesmo hoje, quando este ideário é tido como antiquário.

Assim sendo, afinal, qual o sentido de história no Brasil? Um cubano resolveu dar seu palpite, pensando na ideia de América Latina. E um brasileiro – e não se trata de qualquer brasileiro – resolveu traduzir. E outro brasileiro – de voz ímpar – resolveu cantar. Falo da Canción por la unidad latinoamericana, de Pablo Milanés, que Chico Buarque adaptou para o português e Milton Nascimento gravou em Clube da Esquina 2 (1978). Em verdade, falo é dos seguintes versos desta canção, que viralizaram em 2018, quando um áudio atribuído ao jornalista Chico Pinheiro comentando a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vazou: “A História é um carro alegre / Cheio de um povo contente / Que atropela indiferente / Todo aquele que a negue”.

Em tudo oposto ao que aqui se discorreu sobre o conceito de história em Walter Benjamin. O conceito de história apresentado na canção não é também cínico, não se trata de inventar uma história inexistente, ainda que sonhando, como expresso em seu título, por uma integração latino-americana. A história aqui apresentada é, grosso modo, uma história que não se deixa esmorecer pela razia à qual estão acostumados os latino-americanos.

É claro que se pode questionar que a História seja de fato um carro alegre, cheia de um povo contente. Mais ainda, que este povo consiga negar quem o nega. Mas dentro da utopia MPB[xix], a equação parecia funcionar. Nosso presente (nem passado, nem futuro) redentor existiria na constante ação deste “povo contente” para se afirmar no mundo – mais uma vez os vencidos e vencedores. Acontece que muitos anos antes um certo poeta chamado Carlos, de sobrenome Andrade, já dizia “Minas não há mais”[xx] para se referir ao espaço utópico sob o qual reside a obra de Milton Nascimento, que gravou a canção. O real resiste?

4.

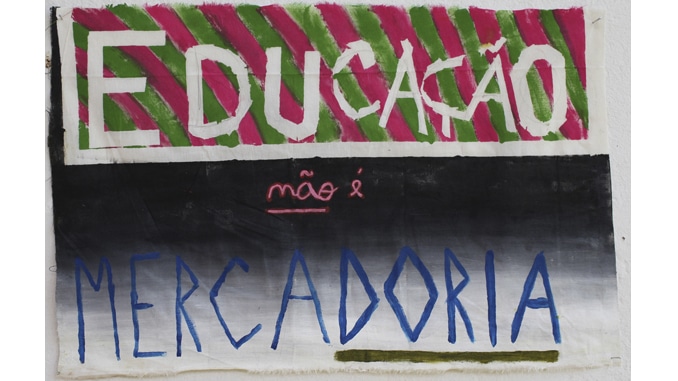

Em 2019, quando ainda sentíamos os primeiros efeitos da hecatombe bolsonarista, Arnaldo Antunes lançou o single “O real resiste”, em que se recusava a aceitar a barbárie estabelecida porque, afinal de contas, o real resistia e tudo aquilo só podia mesmo ser um pesadelo que depois passaria. Pesadelo que não passa, aliás, que é título de livro da dupla Dardot e Laval sobre a barafunda mundial vigente, ao menos, desde a quebra do Leman Brothers em 2008.[xxi] Acontece que veio a pandemia e o pesadelo não passou. Já são nove, seis, quatro, dois, sabe-se-lá quantos, anos de desespero no Brasil e, à luz dos resultados de primeiro turno do pleito desde 2022, o pesadelo irá continuar. Nosso passado sonhado, como visto, parece cada vez mais distante e amedrontado. As velhas receitas deixam de funcionar e a vanguarda passou, já há tempos, para as bandas da extrema-direita[xxii]. Que fazer?

Muito tem se discutido sobre a possibilidade real, em verdade, de um determinado passado estar reemergindo nesta hora dramática. Com força hercúlea, não a ditadura civil-militar que enterrou qualquer horizonte de emancipação popular do Brasil, mas outro passado: o fascista. Que aquele mesmo pacto inaugurado por 1930 que produziu Villa-Lobos e Drummond tenha também produzido integralistas e até mesmo partidos nazistas, não é novidade. Mas como pensar o retorno destes ao poder, ainda mais se a história não se repete como tragédia? A intuição que possuo é que não precisamos da característica “fascismo” para descrever nosso processo, simplesmente porque o que hoje se passa é anterior à emersão desse.

Desde Caio Prado Jr. já se sabe, por exemplo, que nascemos modernos, na condição de sócio menor do capitalismo reinventado nos trópicos para permitir a moderna escravidão de negro-africanos[xxiii]. Erigido sob a base da violência, o Brasil de 1930 a 1964 (e talvez até mesmo aquele de 1994 a 2016) foi, com destaque, não apenas um desvio de percurso de nossa vocação, mas uma tentativa, sob alto horizonte de expectativas, de reinventar a própria noção de Brasil. Mais uma vez a ideia da tabula rasa do passado presente naquele momento, ainda que sob viés de tutela conservadora. Por que então precisar da ideia de fascismo para nos descrever se as práticas de violência, eugenia, etc., já existiam aqui muito antes de ganharem internacionalmente (e talvez até mesmo nacionalmente) este nome?

Isto não anula, contudo, a atualidade da questão fascista. Já em 1994, um mainstream como Edward Luttwak colocava a questão: o fascismo seria a onda do futuro[xxiv] porque a forma vitoriosa do capitalismo neoliberal conduziria para a construção de um novo e potente partido fascista fruto de um vazio causado pela direita republicana/tory e pelo assistencialismo da “esquerda moderada”. Profetismos à parte, temos daí dois caminhos para a questão fascista na atualidade e, especialmente, no Brasil. Uma delas quem nos oferece é Boaventura de Sousa Santos ao propor em Epistemologias do Sul, a ideia de certo “fascismo social”, que poderia coexistir com a democracia política liberal[xxv].

O “fascismo social” seria algo inédito porque trivializaria a democracia para o desenvolvimento pleno do capitalismo, de modo que os valores democráticos seriam deixados de lado em nome de uma hierarquia social fascista. Inegavelmente, há semelhanças com o que vivemos, mas penso que Boaventura se esquece que, nalgum momento, o “fascismo social” tomaria as rédeas da democracia para destruí-la (caso, claro, consideremos que o que aí está seja realmente fascismo).

O segundo caminho é dado novamente por Dardot e Laval quando apontam que em 2016, com o Brexit e a eleição de Trump, teria sido inaugurando um novo neoliberalismo, mais radical que o anterior, sem compromissos explícitos com a democracia e que teria a guerra civil como meta-síntese[xxvi]. Mais neoliberalismo, e menos fascismo, portanto. Daí que acredite que a atualidade de então permita-nos atribuir justamente à pilhagem do Estado pelos velhos neoliberais um motivo para o escancaramento das práticas de violência estruturantes de países periféricos como o Brasil: o novo neoliberalismo seria, assim, algo também inédito, e radicalmente mais violento que o primeiro.

Qualquer semelhança com um passado colonial e escravocrata não será infortuita[xxvii]. Seja como for, no caso brasileiro o que parece interessante é justamente esta idiossincrasia histórica, que fez com que nosso fascismo tupiniquim (refiro-me ao Integralismo) tenha ocorrido justamente em nossos anos dourados. E que, acomodado no Estado Varguista, pôde se adaptar ao longo do tempo até perder força, de modo que as emergências autoritárias e supremacistas que presenciamos estejam muito mais ligadas às experiências pré-1930 que pós-1930.

Não à toa, que esta prática de violência tenha sido associada a certo “sistema jagunço” que agora, empoderado, renunciou à condição de mero serviçal para se tornar mandatário (“Vapor barato / Um mero serviçal / Do narcotráfico / Foi encontrado na ruína / De uma escola em construção” – “Fora da Ordem”, Caetano Veloso). A ideia, desenvolvida, dentre outros, por Antonio Prata, revela que a jagunçada, onipresente em toda nossa História, estava lá também entre 1930 – 1964, fazendo o trabalho sujo de expropriar para desenvolver[xxviii]. Deu no que deu.

Mas não só a tipologia do jagunço explica este novo neoliberalismo à brasileira: há também aqueles que votaram no Capitão por aquilo que Francisco Alambert chamou de “complexo de qualquer coisa”: Hitler, mas não o PT; qualquer coisa, menos o PT[xxix]! – trata-se dos minions. Para o minion, herdeiro da classe média engajada dos anos 1960, o que importa é a disciplinarização das ordens advindas do QG bolsonarista, por mais irracional que sejam essas. Dissonância cognitiva coletiva[xxx]? Ora, questão da maior importância num mundo em que o satanismo e a Maçonaria tornam-se elementos decisivos para decidir quem governará o país (qualquer relação com o episódio em que, concorrendo à prefeitura de São Paulo em 1985, FHC foi perguntado se era teísta, não deixa de ser válida, ainda mais porque naquele momento se pensavam anestesiados estes mórbidos sintomas deste fenômeno).

5.

Assim sendo, à guisa de conclusão inconclusa, gostaria de evocar Nuno Ramos, que ao introduzir seu último livro de ensaios[xxxi], dizia escrever sobre um Brasil do qual se despedia (a referência temporal exata é ligeiramente mais expandida que a que aqui adoto: para Nuno, a Era de Moebius iria de 1881, com a publicação das Memórias póstumas de Brás Cubas até a edição, em 1973, do álbum branco de João Gilberto). Acredito que seja por aí: o Brasil que nós, intelectuais brancos de classe-média urbana, conhecemos, sonhamos, e, não sem doses de utopia, acreditamos, acabou. Morreu. Qualquer perspectiva de soerguimento do país depois da derrota mostra-se frágil justamente por isso, porque, ao fim e ao cabo, é impossível derrotar a derrota, posto que tamanha. Qualquer alternativa de transformação social do futuro, como já nos ensinou o comentado Walter Benjamin, virá de um presentismo com vistas à emancipação destrutiva.

Não à toa que, justamente na hora de nosso reencontro com a democracia, quando pensávamos finalmente derrotar a derrota de 1964, Roberto Schwarz, em livro que pergunta justamente que horas eram no Brasil da década de 1980, ao comentar o célebre filme Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, escreveu “É como se no momento mesmo em que a parte melhor e mais aceitável da burguesia brasileira assume o comando do país – um momento a ser saudado! – o filme também melhor dos últimos anos dissesse, pela sua própria constituição estética e sem nenhuma deliberação, que num universo sério esta classe não tem lugar”.[xxxii]

Assim sendo, não ao acaso que Caetano Veloso, que por tantas vezes polemizou com Schwarz, aposte em ver uma trilha clara para o país, apesar da dor, simplesmente porque quer (a referência é a “Nu com a minha música”) – Caetano que também é um intelectual de classe média. Motivo? Porque ainda acredita que o país que evoca em sua hora dramática de agonia ninguém mais ninguém menos que Maria da Conceição Tavares como sua ente salvadora da catástrofe, pode dar certo simplesmente porque Tavares está aí, viva, tendo seu legado ecoado por entre as novas gerações, teimando em não se dar por vencida, apesar de.

Agora, como fazer para dar certo? No limite, a resposta à pergunta será outra: o relógio no Brasil aponta que a hora é de barbárie, consentimento ou revolução, signifique o que significar cada uma dessas coisas? (Quem encontrar a resposta ganha, é claro, batatas – fritas, porque a evolução do capitalismo também atualiza a metáfora).[xxxiii]

*Vitor Morais Graziani é graduando em História na USP.

Notas

[i] BARROS, William. Economista Maria da Conceição Tavares vira “diva pop” e “intelectual invejável” para jovens na internet. Folha de S. Paulo, 29.out.2021. Disponível online em: https://hashtag.blogfolha.uol.com.br/2021/10/29/economista-maria-da-conceicao-tavares-vira-diva-pop-e-intelectual-invejavel-para-jovens-na-internet/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha. Acesso em: 22.10.2022

[ii] DARDOT, Pierre/LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo editorial, 2016.

[iii] NUNES, Rodrigo. Pequenos fascismos, grandes negócios. Piauí, out.2021.

[iv] Dentre os muitos escritos que visaram apontar este fato, dois são proféticos pelo momento de suas escritas: NOVAIS, Fernando Antonio/MELLO, João Manuel Cardoso de. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHWARCZ, Lilia K. M. História da vida privada no Brasil, volume 04. São Paulo: Companhia das Letras, 1998; e ARANTES, Paulo Eduardo. A fratura brasileira do mundo: visões do laboratório brasileiro da mundialização. In: ___________. Zero à esquerda. São Paulo: Conrad, 2004.

[v] RECAMÁN, Luiz. Nem arquitetura nem cidades. Posfácio a ARANTES, Otília. Urbanismo em fim de linha. São Paulo: Edusp, 2001, p. 220 apud ALAMBERT, Francisco. A reinvenção da Semana. In: __________. História, arte e cultura: ensaios. São Paulo: Intermeios, 2020, p. 15

[vi] Entrevista de Caetano Veloso ao programa Roda Viva, TV Cultural, dez.2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=onKg_-7rCQ0&t=2701s. Acesso em: 22.10.2022.

[vii] WISNIK, José Miguel. Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado Novo). In: ________/SQUEFF, Ênio. Música. O nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982.

[viii] É certo que muitas vezes o samba moderno também reforçava a exclusão social: obras de autores mestiços, negros, etc, que visavam sua emancipação, não eram gravadas por esses e tinham, nalguns casos, sua autoria expropriada (a exemplo de “Se você jurar”, atribuída à Francisco Alves, mas de autoria de Ismael Silva). Procurei desenvolver melhor estas ideias em GRAZIANI, Vitor Morais. Dilemas do samba carioca. A terra é redonda, 08.07.2022.

[ix] WISNIK, José Miguel. Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado Novo). In: ________/SQUEFF, Ênio. Música. O nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982.

[x] FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2006.

[xi] DARDOT, Pierre/LAVAL, Christian. Anatomia do novo neoliberalismo. Revista IHU On-line, 25.07.2019.

[xii] Comunicação pessoal, 02.10.2022.

[xiii] LÖWY, Michel. Walter Benjamin: aviso de incêndio – Uma leitura das teses sobre o conceito de História. São Paulo: Boitempo editorial, 2005.

[xiv] BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: ________. Obras escolhidas volume 01: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 118. Devo a Francisco Alambert a referência a este ensaio basilar de Walter Benjamin.

[xv] LEVI, Primo. Mil sóis. São Paulo: todavia, 2019 apud RAMOS, Nuno. O baile da Ilha Fiscal. In: Fooquedeu. São Paulo: todavia, 2022.

[xvi] A análise da comparação entre ambos é muito mais de Jorge Grespan que minha, pelo que agradeço.

[xvii] Também Vladimir Safatle pensou algo parecido com o que coloco aqui. Para ele, no pleito brasílico de 2022, seria preciso votar pelos mortos, quer por uma urgência de que não sejam apagados pelo cortejo triunfal dos vencedores, quer por seu poder invencível, posto que vencido. Ver SAFATLE, Vladimir. Que os mortos tenham direito a votar. n-1 edições, 28.10.2022. Disponível em: https://www.n-1edicoes.org/que-os-mortos-tenham-direito-a-votar. Acesso em: 29.10.2022.

[xviii] SCHWARZ, Roberto. Fim de século. In: Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

[xix] Compreendo, na chave de Marcos Napolitano, que a MPB (Música Popular Brasileira) se converteu, ainda nos anos 1960, mas já pós-1964, numa instituição sociocultural que sonhou a conciliação de classes (mestiça, no caso de Caetano Veloso) como solução-enigma para um país cortado pelo golpe de 1964. Ver NAPOLITANO, Marcos. Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB (1959 – 1969). São Paulo: AnnaBlume/Fapesp, 2001.

[xx] ANDRADE, Carlos Drummond de. José. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

[xxi] DARDOT, Pierre/LAVAL, Christian. Ce cauchemar qui n’en finit pas: comment le néolibéralisme défait la democracie. Paris: La Découverte, 2016.

[xxii] A formulação da extrema-direita como vanguarda, que poderia remontar já ao clássico ensaio de CLARK, T. J. “O estado do espetáculo”. Modernismos. São Paulo: Cosac Naify, 2007, mas devo ela à intervenção de Francisco Alambert em https://www.youtube.com/watch?v=p2brMWGacaI&t=4177s. Acesso em: 29.10.2022.

[xxiii] PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

[xxiv] LUTTWAK, Edward. Por que o fascismo é a onda do futuro. Novos Estudos CEBRAP, nº. 40, nov. 1994, pp. 145 – 151. Rafael Carneiro Vasques, entre o primeiro e o segundo turno do pleito de 2018, já havia me alertado sobre este artigo, citado também por Paulo Arantes na magistral ARANTES, Paulo Eduardo. Por que filósofo hoje? Conferência realizada por ocasião do seminário Filosofia e Vida Nacional: 25 anos de “Um departamento francês de ultramar”. São Paulo: FFLCH/USP, 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=miZ_1r-smuM&t=8828s. Acesso em: 23.10.2022.

[xxv] SANTOS, Boaventura Sousa. Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 47.

[xxvi] DARDOT, Pierre/LAVAL, Christian. Anatomia do novo neoliberalismo. Revista IHU On-line, 25.07.2019.

[xxvii] Vale lembrar, entretanto, que esta visão não é comungada por autores como Wendy Brown. Para Brown o que enfrentamos seriam as ruínas do neoliberalismo, que em crise já desde 2008 teria morrido de vez com 2016. Ver BROWN: Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo. Porto Alegre: Politeia, 2019.

[xxviii] PRATA, Antonio. #minhaarmaminhasregras. Folha de S. Paulo, 10.nov.2019.

[xxix] ALAMBERT, Francisco. Brasil diarreia 2020. In: RAGO, Margareth/TVARDOVSKAS, Luana S./PELEGRINI, Maurício. Ascensão & queda do paraíso tropical. São Paulo: Intermeios, 2021, pp. 61 – 71.

[xxx] ROCHA, João César de Castro. Delírio coletivo levou a 51 milhões de votos em Bolsonaro. Folha de S. Paulo, 07.out.2022.

[xxxi] RAMOS, Nuno. Verifique se o mesmo. São Paulo: todavia, 2019.

[xxxii] SCHWARZ, Roberto. O fio da meada. In: Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 77.

[xxxiii] Julio d’Ávila leu, anotou e comentou o ensaio, sem sua ajuda, o mesmo não teria vindo à luz, pelo que agradeço.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como