Por DANIEL BRAZIL*

Os admiradores da chamada grande literatura, assim como do teatro, criaram um preconceito que, com certa arrogância, costuma desprezar versões audiovisuais aplicando-lhes o estigma da infidelidade

Se a fidelidade é considerada uma virtude, na maioria das culturas que conhecemos, em arte isso é bastante discutível. Avaliar adaptações de obras literárias para outras modalidades, como teatro ou cinema (e eventualmente TV), com o critério “fidelidade” de forma primordial, abre caminho para chamar qualquer ousadia criativa de “traição”.

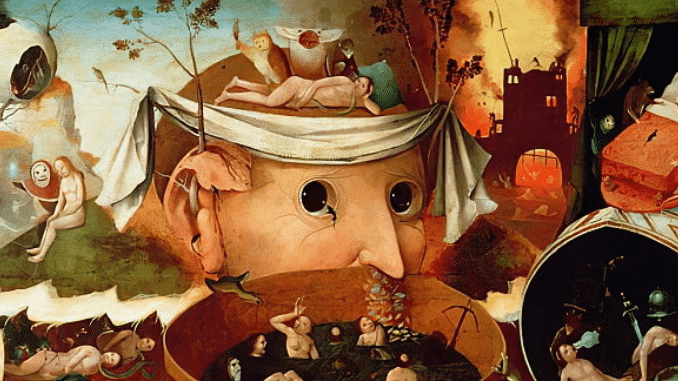

As artes plásticas superaram este dogma desde o final do século XIX. Impressionismo, fauvismo, cubismo, surrealismo, suprematismo e todas as formas de arte abstrata desenvolveram linguagens próprias, afastando-se do realismo mimético. Para copiar a natureza, ou “ser fiel”, a fotografia fazia melhor.

A música também acompanhou essa revolução. Cada vez menos mimética do canto dos pássaros ou dos insetos, e cada vez mais em busca de uma sonoridade calcada na invenção, chegou às fronteiras do atonalismo e envolveu-se amorosamente com a eletrônica.

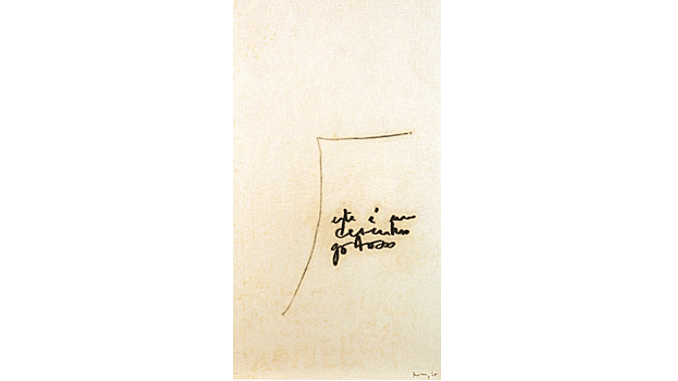

Curiosamente, as artes que se utilizam do verbo como ferramenta básica resistiram mais às mudanças. Claro que a poesia, sempre campo de experimentação de qualquer língua, flerta com outras linguagens, seja o grafismo, ora concreto ora onírico, seja com a sonoridade pura das palavras.

Os admiradores da chamada grande literatura (classificação cada vez mais discutível), assim como do teatro, criaram um preconceito que, com certa arrogância, costuma desprezar versões audiovisuais aplicando-lhes o estigma da infidelidade.

Não se trata aqui de discutir o famoso cânone de Harold Bloom, mas de conversar sobre alguns exemplos de preconceito com que me deparei recentemente, acerca da adaptação de Cem Anos de Solidão, obra capital de Gabriel Garcia Márquez, reduzida a série televisiva. Ou ampliada, ouso afirmar, para desgosto dos conservadores.

O que seria da obra de William Shakespeare sem as inúmeras adaptações, transcriações e até traições que espalharam sua influência por todo o mundo? Será que alguém pode desprezar Akira Kurosawa pela sua infidelidade a Macbeth em Trono Manchado de Sangue (1957), ou ao Rei Lear em Ran (1985)? Orson Welles, outro fã do bardo inglês, sempre ouviu elogios e críticas pelas suas adaptações de Macbeth ou Othelo. Os elogios foram pela fidelidade, e as críticas pela infidelidade… Quando ele foi de fato fiel, o resultado pareceu teatro filmado.

Mais recentemente, Kenneth Branagh destacou-se como um grande intérprete de Shakespeare no cinema. Seu filme de estreia, baseado em Henrique V, ganhou o Oscar de melhor direção em 1989. Muito se elogiou na época a fidelidade ao texto original. O filme começa com um travelling impressionante num campo de batalha. Impossível imaginar algo mais infiel ao canonizado dramaturgo. Como um movimento de câmera pode ser fiel a um texto original do século XVI?

Não posso deixar de lembrar, à guisa de testemunho pessoal, as adaptações maravilhosas de Sonho de uma noite de verão, pelo Teatro do Ornitorrinco, dirigido por Cacá Rosset, com as fadas nuas que escandalizaram (e encantaram) o Central Park de NY. Ou o Romeu e Julieta de Antunes Filho, onde ouvimos a protagonista fugindo de casa com a trilha de She’s Leaving Home, dos Beatles.

Mas teatro é teatro, tão antigo quanto a literatura, e por isso mais respeitado. Estas artes irmãs permitem-se certas liberdades, por força da tradição milenar. Mas quando a sétima arte entra em cena, ouvimos o ranger de narizes torcendo. Arthur Clarke, o autor de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, jamais teria sido tão famoso se não fossem as liberdades assumidas pelo gênio de Stanley Kubrick, no filme de 1966, que adaptou e desenvolveu um conto seu.

Só os iniciados em ficção científica teriam ouvido falar de Phillip K. Dick, se uma obra sua não fosse brilhantemente transcriada, de forma infiel, por Ridley Scott (e seus roteiristas) em Blade Runner. O cinema de ficção científica é pródigo em adaptações literárias, e ser fiel ou infiel não é um fator determinante de um bom resultado.

Um dos documentários fundadores do gênero, Nanook (1922), de Robert Flaherty, mostra o cotidiano de um esquimó tentando sobreviver no meio do gelo, durante um ano. O próprio diretor, anos depois, confessou que várias cenas foram “armadas”, como a captura de uma baleia. O valor antropológico do filme, disponível no Youtube, continua válido. Verdades ou mentiras? Orson Welles poderia responder esta, com uma piscada de olhos.

O cineasta inglês Dereck Jarman, que também traiu Shakespeare no cinema (A Tempestade), realizou um filme perturbador: Caravaggio (1986). Após uma pesquisa exaustiva de época e da controversa biografia do artista, o filme, com bela fotografia que reproduz as cores mais utilizadas por Caravaggio (1571/1610), e que demorou 7 anos para ser realizado, insere cenas como um padre manipulando uma calculadora (de ouro) e uma motocicleta no ateliê do pintor. São comentários irônicos sobre a fidelidade irrestrita à realidade, o que irritou muitos críticos.

Alfred Hitchcock declarou mais de uma vez que preferia filmar obras inspiradas em romances ou contos obscuros, pouco lidos. Isso o poupava das comparações, entre outras vantagens. Obras muito conhecidas tem o efeito de criar um modelo imaginário na mente dos leitores, e estas se sentem mais ou menos traídas quando assistem uma adaptação fílmica que não corresponde exatamente ao que tinham imaginado (ou que de tanto ouvirem passou a ser entendido como o único parâmetro possível).

Já cineastas como John Ford, que encarou um John Steinbeck sem fazer feio (As Vinhas da Ira, 1940), ou John Huston, que encerrou sua longa filmografia adaptando James Joyce (The Dead, 1987), são mais lembrados por outros filmes, menos fieis à matriz literária.

O Tambor, romance seminal de Günter Grass, foi transposto para o cinema por Volker Schlöndorff em 1979, levando o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano seguinte. É fiel demais ou de menos? 1984, filme adequadamente produzido em 1984 e baseado no romance distópico de George Orwell, foi muito aplaudido na época pela fidelidade.

No entanto, pouca gente fala dele como exemplo de grande cinema, preferindo infidelidades criativas como Laranja Mecânica, de (novamente) Stanley Kubrick, que adaptou magistralmente o brilhante romance de Anthony Burgess. Já François Truffaut, ao filmar Farenheit 451 (1966), de Ray Bradbury, tentou ser fiel demais, e a resultado é morno. Ou, adjetivo mais usual, digno.

Uma das adaptações mais aplaudidas deste século foi a do romance de Ian McEwan, Atonement (traduzido como Reparação, no Brasil). Globo de Ouro de melhor filme, entre outros prêmios e indicações. A maior parte da crítica elogiou a fidelidade ao livro, e realmente impressiona. O talvez maior escritor britânico vivo gostou, e acompanhou o veredito: a obra foi fiel. Claro que ele foi remunerado pelos produtores do filme, e não iria marcar gol contra.

Mas voltemos à cena brasileira. Walter Salles Jr. foi fiel ou traidor ao filmar Abril despedaçado, do albanês Ismail Kadaré, colocando a ação na caatinga brasileira? E em Ainda estou aqui? As graciosas imagens de Super 8 feitas pela filha mais velha de Rubens Paiva em Londres são invenção do diretor, pois nenhum frame original resistiu até a realização do vencedor do Oscar.

Anos antes Fernanda Torres protagonizou Inocência, dirigida por Walter Lima Jr., uma transposição digna do romance do Visconde de Taunay. “Digno” é um adjetivo bastante utilizado pela crítica quando a coisa não cheira nem fede. Falta a faísca da invenção. Que pode ou não dar certo, mas abre outras portas de percepção, como várias transposições fílmicas de Machado de Assis, Mário de Andrade, Guimarães Rosa ou Jorge Amado permitem especular.

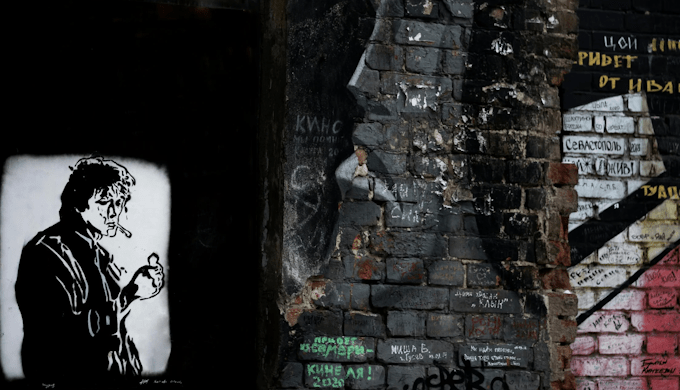

Nélson Pereira dos Santos foi elogiado pela fidelidade a Graciliano Ramos (Vidas Secas e Memórias do Cárcere), e às vezes criticado pelas liberdades criativas. Captamos aqui um conceito mais sofisticado: fidelidade ao “espírito” da obra, uma vez que os roteiros rearranjam o enredo original de forma adequada à nova linguagem. Nelson Pereira dos Santos admitiu em entrevista que as falas em tupi-guarani (nheengatu) utilizadas no filme Como era gostoso o meu francês (1971) não são lá muito fieis…

Ariano Suassuna não se sentiu traído pelo filme Auto da Compadecida, afirmou. Nelson Rodrigues teve uma mostra dedicada à sua extensa obra “filmada” (CCBB, 2004) com o irônico título de Traduções, Traições. O que diria Monteiro Lobato sobre a sua obra filmada e televisada? O que pensa Raduan Nassar sobre as adaptações cinematográficas de Lavoura arcaica e Um copo de cólera?

A lista poderia se prolongar indefinidamente. O fato é que, no caso do cinema, fidelidade não rima com qualidade, nem invencionice é garantia de genialidade. Muitas vezes é gratuita e sem sentido. Mas criticar a série Cem Anos de Solidão por ser “infiel” é um argumento tão frouxo quanto elogiar outra série (Ripley, por exemplo, baseado em Patricia Highsmith) por ter sido “fiel” à obra original.

Os méritos e deméritos devem ser analisados por critérios estéticos, eventualmente éticos ou até políticos, mas vamos ter claro que nenhum filme é igual a um livro, para o bem ou para o mal. Fidelidade pode ser um item importante na escala de valores do Vaticano, mas nunca da crítica de artes visuais.

A fidelidade pode ser um tédio, como diria Nelson Rodrigues. Aliás, um autor várias vezes adaptado para o cinema, e que escreveu em 1957 uma peça que batizou de Perdoa-me por me traíres. Nelson pediria perdão aos cineastas que levaram sua obra às telas?

*Daniel Brazil é escritor, autor do romance Terno de Reis (Penalux), roteirista e diretor de TV, crítico musical e literário.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA