Por RAPHAEL F. ALVARENGA*

O drone é o espelho aéreo do carro-bomba: a guerra de classes automatizada

1.

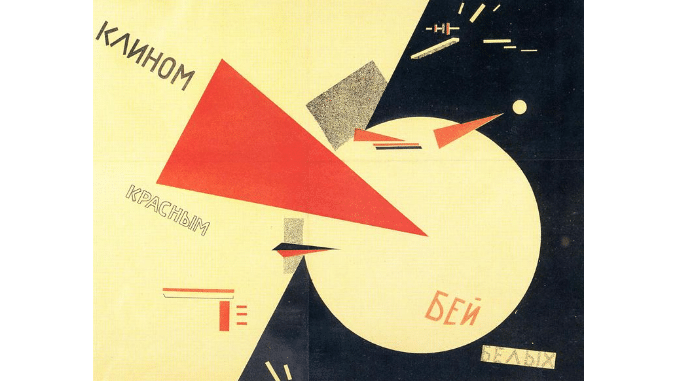

Em 2007, Mike Davis traçou a genealogia do terror urbano moderno pelo prisma de uma única máquina. O carro-bomba – escrevia em Buda’s Wagon – era “a força aérea do pobre”, uma invenção insurgente que reconfigurava as relações entre cidade, império e guerra. O que começou nas ruas da Jerusalém colonial e na Bagdá do Mandato Britânico acabou se espalhando, ao longo do século XX, como uma tecnologia geral do poder assimétrico. O carro-bomba fazia da própria vida cotidiana uma arma: o trânsito, a rua, a praça, o mercado, convertidos em circuitos logísticos de aniquilação.

Hoje, a força aérea do pobre literalmente tomou os ares. O drone tornou-se o novo carro-bomba: a mesma dialética autodestrutiva da modernidade capitalista, agora com asas e algoritmos. Como seu predecessor, o drone dissolve as fronteiras entre produção e extermínio, lazer e guerra, cidadão e soldado. A atual pressa, em alguns países da Europa, em legislar o céu repete o padrão que Mike Davis reconheceu em Bagdá ou Belfast: o Estado crescendo para conter as consequências das próprias tecnologias que o sustentam.

Nascidos como brinquedos de controle remoto e promessa bélica de precisão cirúrgica, os veículos aéreos não tripulados tornaram-se uma infraestrutura difusa de vigilância e intimidação. Tanto o carro-bomba quanto o drone são armas de proximidade: dispositivos que transformam a cidade num campo de batalha incerto e vulnerável. Ambos democratizam a violência ao baratear o acesso, revelando o quanto as engrenagens da vida cotidiana, no capitalismo, carregam a possibilidade de sua própria reversão.

Em Buda’s Wagon, o carro-bomba era tematizado no âmbito de uma “vingança dos pobres”: um abalo vindo do subsolo material do império. O drone, por sua vez, encarna menos a vingança que a aceleração, ou por outra: uma vingança automatizada, globalizada, digitalizada.

2.

Nas últimas semanas, a Bélgica tornou-se o palco onde essa mutação se manifesta em tempo real. Drones foram avistados sobre as bases aéreas de Kleine-Brogel, Leopoldsburg, Elsenborn, Marche-en-Famenne, Florennes, Schaffen e Heverlee, bem como sobre os aeroportos civis de Zaventem, Oostende, Deurne e Liège (e enquanto escrevia essas linhas, sobre o centro de pesquisa nuclear SCK CEN, em Mol, na província de Antuérpia). As imagens de aviões parados e políticos nervosos expõem o novo paradoxo do espaço urbano conflagrado: sua própria logística transformada em alvo, expondo a extrema vulnerabilidade de sua infraestrutura.

Evocando “espionagem” e “atores estatais” (leia-se: russos), o ministro da Defesa, Theo Francken (do partido separatista flamengo N-VA, o mesmo do atual primeiro-ministro, Bart De Wever, crusado antiwoke e anti-imigração), anunciou um plano antidrone de cinquenta milhões de euros – para adquirir bloqueadores, sistemas de detecção (rádio, infravermelho, câmeras) e drones para abater outros drones.

Por seu turno, o general Marc Thys exigiu novas regras de engajamento, que permitam ao exército abater qualquer aparelho remotamente pilotado sobrevoando o território belga. Enquanto isso, a gigante de entregas DHL relatou “centenas de milhares de euros” em prejuízos; a Brussels Airlines classificou o impacto financeiro como “significativo”; e milhares de passageiros dormiram no chão do terminal enquanto a mídia do país falava em “caos” e “terror do alto”.

Tudo leva a crer que a Bélgica (ou a Europa como um todo) encontra-se na encruzilhada de uma nova fase de guerra híbrida, em que a desinformação, o pânico amplificado midiaticamente e os drones são utilizados para semear a confusão e justificar novas medidas de controle e repressão. Até o fim do ano o país pretende inaugurar, em Beauvechain, um Centro Nacional de Segurança do Espaço Aéreo (NASC): todos os serviços reunidos sob um único comando, um monumento burocrático à própria paranoia que busca administrar.

3.

É sabido que, em Gaza, quadricópteros há tempos lançam granadas sobre blocos densamente povoados, e que, na Ucrânia, drones já matam mais soldados e destroem mais veículos blindados do que todas as armas tradicionais combinadas. Na Dinamarca, drones russos andaram testando os nervos da OTAN, ao passo que, no Rio de Janeiro, facções do tráfico usam o aparelho para patrulhar e defender seus territórios, enquanto novas chacinas perpetradas pelo Estado se legitimam ao rotular tais grupos fora-da-lei como “terroristas”.

Nesse contexto, a resposta belga agora se desenrola dentro da coordenação da OTAN, prova de que mesmo os menores drones serão, daqui por diante, progressivamente absorvidos na circulação geral da “defesa”.

Diante disso, cabe se perguntar se os incidentes belgas realmente se conectam à guerra global dos drones ou se são apenas simulações midiáticas dela. Provavelmente um pouco de ambos. Seja como for, não se trata de episódios isolados, mas de fragmentos de uma nova cartografia do conflito: guerras travadas por controle remoto, num espaço onde policiamento, logística e espetáculo se sobrepõem.

Em Teoria do drone (2013), Grégoire Chamayou argumentava já que o conceito tradicional de guerra estava se desfazendo. Os drones, sustentava o autor, não eram simples armas de batalha, mas instrumentos de uma “caça ao homem preventiva”, intervindo numa zona intermediária entre guerra e policiamento, onde se instaurava um regime de execuções extrajudiciais em escala planetária. Hoje, a democratização dessa tecnologia faz com que ela desça do monopólio do Estado às mãos de irregulares, militantes e civis.

Os ataques ilegais do governo de Donald Trump contra supostos “barcos de drogas” no mar do Caribe e no Oceano do Pacífico confirmaram a tese de Grégoire Chamayou: o drone é, antes de tudo, uma ferramenta de policiamento globalizado. Mas a proliferação de drones comerciais – baratos, modificáveis e quase invisíveis – introduz, por assim dizer, uma nova dialética. O que nasce como mecanismo de dominação retorna como arma dispersa, imprevisível, por assim dizer emancipada do controle que a criou.

Cada incidente, cada manchete sobre “drones misteriosos”, alimenta o ciclo de acumulação da segurança. A empresa australiana DroneShield, cujo valor de mercado disparou 454% neste ano, agora fornece armas antidrone para exércitos em todo o mundo. Suas “armas de ficção científica”, capazes de derrubar drones com pulsos eletromagnéticos, tornaram-se o fetiche bélico do momento.

Essa economia da contra-insurgência espelha a dinâmica diagnosticada em Buda’s Wagon: cada inovação de controle convoca sua reação equiparável e oposta, e ambas alimentam a mesma engrenagem tanatológica. A promessa de segurança delineia-se como um mercado promissor. Aeroportos, estádios de futebol, sistemas de comunicação e redes de energia – no pior dos cenários, usinas nucleares – são reimaginados como alvos a serem defendidos, expandindo o perímetro da militarização até coincidir com o domínio do mundo vivido.

Como mostram autores como Mark Neocleous e Deborah Cowen, essa dinâmica integra o nexo entre guerra, segurança e capital, em que cada nova ameaça gera mercados de proteção. Por outras palavras: pacificação, logística e segurança militarizada reproduzem a dominação capitalista, estendendo a lógica da guerra a todos os aspectos da vida cotidiana, tanto na periferia como (agora também) nas sociedades centrais.

4.

Revirando o argumento, seria tentador romantizar o potencial disruptivo da tecnologia dos drones, vendo em cada avião parado ou sinal bloqueado um gesto de revolta popular contra as atuais políticas de austeridade e exceção. A resistência, contudo, não possui cor política predeterminada.

Drones podem documentar crimes do Estado, proteger populações vulneráveis da repressão policial ou de forças invasoras, entregar medicamentos em zonas remotas, interromper circuitos de acumulação do capital, sabotar infraestruturas de genocídio ou as que alimentam o colapso climático (como explodir oleodutos, na fantasia política realista de Andreas Malm), assim como podem muito bem, em contrapartida, ser usados para aterrorizar, vigiar em permanência e impor novas formas de poder reacionário.

Na Bélgica, o pânico em torno dos drones rapidamente encontrou seu roteiro geopolítico: especulações sobre agentes russos, os bilhões congelados da Euroclear e uma troca de farpas online entre Theo Francken e Dimitri Medvedev transformaram a ansiedade atmosférica num melodrama digno da Guerra Fria.

Ao mesmo tempo, a cobertura midiática da nova “ameaça dos drones” exerce seu próprio trabalho ideológico. Ela reifica a violência potencial dos drones não militares – o horror abstrato das luzinhas vermelhas no céu noturno – enquanto silencia sobre a violência estrutural do poder da classe dominante e do Estado: pobreza, segregação, racismo e espoliação, que constituem a guerra cotidiana do capital.

Nesse discurso, o drone torna-se um significante flutuante de ameaça, desligado das condições sociais que o produzem. Liveblogs de grandes jornais registram, em tempo real, cada avistamento, cada reunião ou declaração, transformando rumores em governança: a segurança deixa de ser apenas política e se incorpora ao ritmo midiático da era das redes.

O outro lado da moeda é que o pânico, à maneira de um bumerangue, provavelmente se voltará contra movimentos progressistas (radicais ou não) e as populações mais vulneráveis. Os novos poderes de vigilância e repressão do Estado, justificados pelo medo do que pode surgir de baixo, não se aplicarão apenas a “inimigos” declarados (como os russos, no momento), mas também à oposição política interna e, como de praxe, aos pobres de sempre.

O problema, claro, não é a tecnologia em si, mas a forma social que a produz e define seus usos. Em sociedades neoliberais tardias, cada novo instrumento de segurança gera sua própria insegurança. Cada ferramenta da ordem estabelecida convoca sua própria sabotagem. O carro-bomba e o drone funcionam como imagens-espelho dessa dialética: cada qual à sua maneira, transformam as infraestruturas do capital – estradas, baterias, GPS, lítio, satélites – em vetores de insurgência.

No momento, o futuro da guerra urbana está sendo decidido não por generais, mas por técnicos, hackers, programadores, gamers, trabalhadores precarizados ou desempregados, sem esquecer a inteligência artificial – os estrategistas não intencionais de um mundo que automatizou a própria insegurança.

O próximo campo de batalha não será mais localizado, mas difuso, sua lógica já incorporada ao cotidiano. Resta-nos perguntar que formas de vida política e que imaginários alternativos – condensando uma possível “emergência do contra”, como diria Paulo Arantes – ainda podem se afirmar neste “campo de batalha difuso”. Mas uma coisa é certa: tanto o carro-bomba quanto o drone revelam o velho segredo da modernidade capitalista – sua verdadeira guerra, a guerra de classes, nunca está noutro lugar. Está em toda parte.

*Raphael F. Alvarenga é doutor em filosofia pela Universidade de Louvain, Bélgica.

Referências

Paulo Arantes, O novo tempo do mundo e outros estudos sobre a era da emergência, São Paulo: Boitempo, 2014.

Grégoire Chamayou, Théorie du drone, Paris: La Fabrique, 2013 (em português: Teoria do drone, trad. Célia Euvaldo, São Paulo: Cosac & Naify, 2015).

Deborah Cowen, The Deadly Life of Logistics. Mapping Violence in Global Trade, Minneapolis/London, University of Minnesota Press, 2014.

Mike Davis, Buda’s Wagon. A Brief History of the Car Bomb, London/New York: Verso, 2007.

Andreas Malm, How to Blow Up a Pipeline. Learning to Fight in a World on Fire, London/New York: Verso, 2021.

Mark Neocleous, Pacification. Social War and the Power of Police, London/New York: Verso, 2025.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

C O N T R I B U A