Por LUIZ MARQUES*

O convívio entre a democracia e o capitalismo sempre foi uma arena de tensões e conflitos

No encerramento da aula sobre “o nascimento da biopolítica”, no Collège de France (31/01/1979), Michel Foucault perguntou se já existiu uma “governabilidade socialista autônoma”. O próprio respondeu que sempre faltou tal governabilidade na história do socialismo, o que incluía o período do Estado de Bem-Estar na Europa central. Governos que se reivindicaram transformadores, em geral, conviveram com a democracia liberal, indiferentes às modalidades de democracia participativa (plebiscitos, referendos, assembleias, conferências nacionais). Como no passado a direita recorrera à relação direct entre governantes e governados, em prejuízo da representação política clássica, desconfiava-se dos expedientes propostos por líderes para consulta aos eleitores. Gato escaldado tem medo de água fria. Era compreensível. Nos dias atuais, é absolutamente inadmissível.

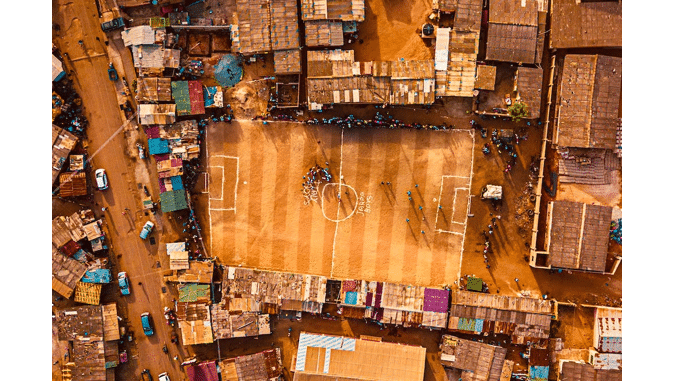

No Brasil, bairrismo à parte, as experiências emblemáticas de democracia participativa ocorreram em governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, por 16 anos consecutivos, sob auspícios de Olívio Dutra (1989-1992), Tarso Genro (1993-1996 e 2001- abril 2004), Raul Pont (1997-2000), João Verle (maio 2004). No âmbito estadual, a proeza lendária do Orçamento Participativo (OP) se deu com o governador Olívio Dutra, tendo de vice Miguel Rossetto (1999-2002), levada a cabo por uma frente de partidos progressistas (PT, PC do B, PSB, e PCB, apoiada no segundo turno das eleições pelo PDT). Milhares de pessoas iniciaram-se na política, na discussão sobre as receitas estaduais. Com variações, o emblemático modo de governar se repetiu condicionado pela correlação de forças políticas, em mais de cem unidades federativas.

O OP conciliou a participação (assembleias locais e regionais) com a representação (conselhos). Aperfeiçoou a democracia, com critérios técnicos para suprir carências, sem abandonar o conceito tradicional de representação, tout court. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes, 1994), compostos por deputados estaduais, federais, prefeitos e presidentes das Câmaras de Vereadores, nas respectivas áreas de abrangência, foram incorporados ao Conselho Geral do OP. O trabalho de sustentação dos ideais de igualdade e liberdade exigiu esforços redobrados no plano político e capacidade de inovação nos mecanismos de funcionamento. Para uma leitura panorâmica sobre a temática, ver o artigo de Cláudia Feres Faria “Fóruns participativos, controle democrático e a qualidade da democracia no Rio Grande do Sul (1999-2002)” (Opinião Pública, Campinas, nov 2006).

Não por coincidência, as edições inaugurais do Fórum Social Mundial ocorreram em Porto Alegre /RS. Despontava, assim, uma resposta à questão foucaultiana. A nomenclatura de democracia participativa, nota-se,é mais apropriada que a de democracia direta inspirada na obra de Jean-Jacques Rousseau (Do Contrato Social, 1762). Evita os mal-entendidos.

Liberdade: o povo (demos) governa (cracia)

Alguns autores, como Norberto Bobbio, desqualificam em termos lógicos a caracterização de democracia direta rousseauniana na escala de metrópoles. Argumentam que as instâncias de representação, aos moldes dos conselhos, anulariam a conceituação que invoca a participação sem mediações. Já Alain Touraine recusa em termos políticos a experiência, por conceber a participação na condição estrita de um movimento de pressão sobre a seara político-institucional. Arguia ilegitimidade da ocupação pela sociedade civil de atribuições habituais da sociedade política (o Estado). Por exemplo, no que envolve a tomada de deliberações sobre as prioridades para a alocação de recursos orçamentários e a definição de políticas públicas. O espectro do populismo cesarista está presente na memória europeia.

Contudo, as admoestações são desarrazoadas. O pensador italiano esqueceu que o experimento real não reproduz, ipsis litteris, o tipo-ideal. Já o pensador francês esqueceu das dificuldades em se acondicionar, na teoria, o ímpeto participacionista daqueles que rompem uma longa passividade. Na democracia participativa, as instâncias representativas não conferem aos agentes prerrogativas que extrapolem os limites acordados, coletivamente. Os delegados não exorbitam as funções, comportando-se como representantes guiados pela consciência (no más). Pautam-se por indicadores explicitados na letra constituinte da democracia de tipo profana:o Regimento Interno do OP. A legislação, cumprida, uma vez que foi gerada com a participação de todxs, torna-se uma prova explícita de liberdade.

Na alegórica Carta Magna dos invisíveis (entregadores a domicílio, caixas de supermercado, batalhadores informais, terceirizados, precarizados, desempregados) os encaminhamentos consensuados no assembleísmo fixam o “imperativos categórico”. A autoridade suprema instituída inibe a traição dos notáveis. A igualdade prevalece nas relações. O que configurou paradigmáticas as experiências sul-riograndenses é que o povo (demos)governava (cracia).

A democracia participativa permite uma crítica à democracia liberal que vai além da objeção permanente ao establishment, exposta pela mídia corporativa para o senso comum à guisa de uma reclamação de quem, por cacoete oposicionista, revela-se “do contra”. Ao invés de se deixar caricaturar feito uma repartição de lamentações, o participacionismo oportuniza que a esquerda se coloque no espaço público com uma visão política, social, cultural e econômica alternativa. O oposicionismo e o ceticismo cedem lugar à postura propositiva.

Raul Pont considera, esta, “a marca” que distingue a governabilidade antissistêmica, na interpelação das comunidades. Na participação plebeia reside o “programa de transição” que conduz à realidade pós-neoliberal. A intervenção plena da cidadania só conseguiria se materializar por inteiro com a superação radical das estruturas de dominação vigentes. O capitalismo não comporta, na extensão completa, a aplicação da democracia participativa sobre os fundos públicos. Não sobrevive sem segredos – alma do negócio do status quo.

A práxis da democracia participativa não é uma bengala para manter de pé a combalida representação política dos brancos, racistas, machistas, homofóbicos e enricados que se alçam às vagas legislativa sem campanhas milionárias. A representação virou sinônimo de um fisiologismo chantagista, cujo propósito primacial consiste na autopreservação. Às favas o projeto de nação. Com o que a luta pela Reforma Política permanece uma bandeira imprescindível à agenda de mudanças necessárias para democratizar a democracia e recuperar a decência da política. A democracia participativa colabora com a “boa política” para vencera pandemia da apatia política. Não é a panaceia para a cura de todos os males. É, sim, uma vitamina A-Z de esperança e fé em uma sociabilidade humanista, acolhedora.

A distopia nos ombros da “a democracia”

Setores do espectro à gauche catalogam os governos sob responsabilidade do PT, depois de 2002, com o rótulo de “social-liberal”. Erro crasso. Supõem que o neoliberalismo possa beneficiar as áreas da saúde e da educação, habitação e transporte público, defesa dos direitos trabalhistas e preservação ambiental, apesar dos vícios de origem. A contradição está em denunciar o perverso arcabouço neoliberal e, em simultâneo, crer que da “lâmpada” anticivilizacional irrompa o “gênio” para promover corretivos nas sequelas do tecido social. A suposição embutida na tergiversação procura, a um tempo, servir ao senhor e ao escravo da dialética hegeliana. Infelizmente, é impossível tirar leite de pedra. Deu ruim, manos.

É errado pintar de domesticável um modelo de sociabilidade que propõe a selvagem autorregulação do mercado (laissez-faire manchesteriano) e acarreta o domínio das finanças no lugar da produção, na sociedade pós-industrial. O termo fascista para descrever os regimes autoritários da América Latina, em particular, do Brasil (1964-1985) era equivocado. Maquiava os hediondos crimes dos horrores fascistas nos anos 30 contra a humanidade, que transbordaram no Holocausto. Idem, hoje, com o uso e o abuso do termo social-liberalismo, que promete aquilo que não entrega. As palavras contêm “atos de fala performáticos”, assinala Judith Butler (Discurso de Ódio: Uma Política do Performativo, Unesp, 2021). Convém levar a sério, para não confundir… a vovozinha com o lobo mau.

O neoliberalismo fez inócua a distinção entre o liberalismo político e o liberalismo (“liberismo”) econômico. Suas digitais estão na economia, na política, na cultura, na subjetividade dos cidadãos-consumidores, em suma, na totalidade da vida social. Pierre Dardot e Christian Laval (Nova Razão do Mundo, Boitempo, 2016) são enfáticos: “Não há e nem poderia haver ‘social-liberalismo’, simplesmente porque o neoliberalismo, sendo uma racionalidade global que invade todas as dimensões da existência humana, veda qualquer possibilidade de prolongamento de si mesmo no plano social”. Com esses grilhões, o neoliberalismo aprisionou os regimes políticos que aspiravam por uma alforria societal.

Desceu para o ralo a suposta densidade analítica da imprecação para decifrar o “enigma petista”. Bem se diz que o sectarismo não é um conselheiro confiável. Não pode haver melhorias sociais por ingerência governamental, sem enfrentamentos com as estruturas da exploração e da opressão. Muito menos uma face democrática, sequer formal, na sociedade neoliberal. Não quer dizer que aquela esteja obrigada a assumir feições ditatoriais. Mas que, com finesse, revestiu-se de contornos “ademocráticos”, sem contemplar a participação, auscultar a representação ungida nas urnas (eletrônicas) ou recorrer à reprise do AI-5.

O aparato jurídico organizado para proteção às leis faz supérfluo o ato de governar. É o significado, para ilustrar, das camangas com a Proposta de Emenda Constitucional para congelamento de investimentos em saúde e educação por vinte anos (governo Temer). E com a PEC da autonomização do Banco Central entregue aos rentistas e banqueiros (governo Bolsonaro). Procede a preocupação de economistas sobre como, com a canga do teto de gastos e manietado pela gestão financista do Bacen, o governo eleito em 2022 resolverá a quadratura do círculo para fomentar o crescimento econômico com geração de empregos e distribuição de renda. Este não é um jogo jogado, com certeza. A saída vai exigir diplomacia política, respaldo do Congresso Nacional e apoiamento popular.

Os remendos constitucionais convertem a governança da cidadania em uma “administração de coisas”, ao estilo de Sain-Simon. Não importam os aumentos no preço da gasolina, do gás, da luz no cotidiano da população. Importa o apetite dos acionistas da Petrobrás e das Companhias de Energia Elétrica. A concentração da riqueza é um valor tido mais alto que as políticas sociais de igualitarização. Para barrar as resistências, basta apertar o botão do Judiciário e sintonizar no braço armado da Policía Militar. A meta é frear a desobediência civil ao legislado e manter à solta o “ornitorrinco”. Eis aí, nua e crua, a “a democracia”.

Não há caminho, se faz caminho ao andar

O neoliberalismo deseja construir o “fim da história”, anunciado antes da hora por Francis Fukuyama (The National Interest, 1989). Ano que recém celebrava o Consenso de Washington, em que foram arrolados os famigerados dez pontos de maldade para delinear a financeirização do Estado, em ambos os hemisférios. Cantada com triunfalismo pelo filósofo estadunidense, a democracia liberal que faria o réquiem do grand finale se desmanchou no ar putrefato da hegemonia do cifrão, conquanto vertentes acríticas da esquerda continuem a prestar-lhe tributo. Nada sobrou das virtudes que enalteciam o debate público sobre o bem comum, num clima de tolerância. Sobre as ruínas cresceu a extrema-direita em escala internacional, abjurando o confronto de posições, travestindo adversários em inimigos, espalhando fake news, alimentando o lawfare e reatualizando o fascismo.

Com o neoliberalismo ademocrático proliferaram os apelos medievais do atraso ao neoconservadorismo moralizador. Em trilhos na aparência tortos se move a locomotiva da barbárie, com carregamentos ideológicos bizarros (Guedes & Damares) que vão em vagões desiguais, porém, combinados. A governabilidade neoliberal-neoconservadora articula a dinâmica empresarial com a religião do novo pentecostalismo. Inútil olhar o retrovisor:

a) O capitalismo não retrocederá às fases anteriores, como sonham os que gostariam de importar o “ordoliberalismo” alemão com o eficaz papel interventor estatal e;

b) A democracia liberal não trará de volta o equilíbrio, o decoro, a dignidade à representação política convencional, posto que naufragou e levou consigo os modos educados.

Ninguém na Terra Redonda aposta na ressurreição da atividade parlamentar, às antigas (Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela, Paulo Brossard). Inexistem as condições socioeconômicas e políticas de retorno. O que foi, nunca mais será. Ou seja, a renovação da cartografia da representatividade é uma necessidade para salvar o conceito de representação. A tarefados progressistas é contrapor a democracia participativa ao niilismo decorrente da incontornável falência da democracia liberal e ao apoliticismo da contemporaneidade.

Somente ao desdobrar, com ousadia e imaginação, um padrão de governança com a participação proativa (presencial)o horizonte dos excluídos descortinará uma pedagogia inclusiva. O velho morreu, o novo não nasceu. Estamos em um hiato, momentaneamente. A salvação acha-se na resistência ideopolítica firme à expandida racionalidade neoliberal.

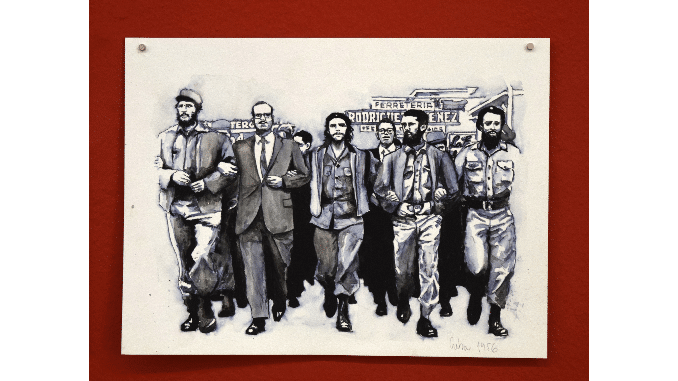

O convívio entre a democracia e o capitalismo sempre foi uma arena de tensões e conflitos. A primeira, voltada aos interesses das maiorias, procurando respeitar os direitos das minorias e amenizar as desigualdades. O segundo, voltado aos interesses dos que empregam o trabalho de outros para obter lucros, com suporte numa concepção linear de progresso às expensas do meio ambiente. As condições para a democracia moderna sofreram sempre o cerceamento provocado pelo processo de acumulação capitalista, que fazia da ciência uma força produtiva. O reencantamento do mundo pelo protagonismo das classes subalternizadas deve buscar lições na autogestionária Revolução Mexicana (1910), fagocitada pelo fascínio despertado pelas aventuras épicas e pela intelectualidade dirigente da Revolução Russa (1917). A governabilidade democrático-popular (socialista) toca a campainha da história para reencontrar o futuro. “Nada como um dia indo atrás do outro vindo”, traduz Leminski.

A indagação que desafia hoje a esquerda

Há que refletir sobre o que as plataformas e tecnologias de comunicação carreiam na ampliação da esfera pública, na era da informação. A intersubjetividade e as interações dispostas, atualmente, transpassam o Estado e o sistema político. Há uma pluralidade maior de vozes políticas, sociais, culturais e comunitárias. Isso robustece e pluraliza a democracia (digital), com um novíssimo modal de politicidade. No reverso, facilita a circulação das “verdades mentirosas” e o trânsito dos sentimentos de ódio e frustração com os valores da modernidade, de que a campanha de Donald Trump aproveitou-se nos Estados Unidos. O fanatismo idiotizado se reflete nos Trópicos, no time de rua (truculento, ignaro) da CBF.

A era da informação é também a era do capitalismo de vigilância. Não se pode cair na conversa ingênua de que tais inovações enfraquecem os “jurássicos” meios de comunicação. O tamanho dos grupos comunicacionais não diminuiu. Multiplicou-se como os tentáculos de um polvo redivivo. Para se ter noção, a Rede Globo possui vinte e cinco instrumentos de imprensa escrita, dez emissoras de rádio, quatro canais audiovisuais e, atenção, cinco plataformas de informação web. Na Argentina, o Grupo Clarín conta com jornais diários e hebdomadários, a principal editora do país, revistas, canais audiovisuais abertos e a cabo, rádios AM e FM, plataformas e serviços na web, internet… nacionais e locais. É muito.

“O que é gerado pelos meios de comunicação de massa, a partir de suas diversas plataformas e orientações, atravessa os espaços públicos mediante sua incidência na formação de opinião, na priorização de temas a serem debatidos, na informação que difundem, na ‘espetacularização’ do cotidiano e na expressão de expectativas”, sublinham Fernando Calderón e Manuel Castells (A Nova América Latina, Zahar, 2021). A Forbes publica o eletroencefalograma das riquezas com nome, sobrenome e CPF, não o obituário dos donos consuetudinários do poder no Estado e na sociedade brasileira e latino-americana.

A impressão é que Calderón e Castells, em parte, fetichizam a importância dos medias com a assertiva de que “a política em nossas sociedades é fundamentalmente midiática… os diferentes atores competem para aparecer neles… ali se joga a construção do poder político”. Devagar com o andor. O palco da disputa política segue sendo a sociedade civil, organizada em associações, sindicatos, entidades estudantis, de moradia, gênero, etnia/raça, orientação sexual, movimentos por ciclovias, etc. Não obstante, num curto trecho (p.217), os autores admitem que há vida inteligente fora do ciberespaço: “As redes sociais não são instrumentos de transformação real por si mesmas, nem de experiências autênticas de comunicação”. Sem mencionar que favorecem uma dinâmica personalista em detrimento das instituições.

Essa tecnossociabilidade pode auxiliar a alargar o raio de ação da democracia participativa. Pode, ademais, arremeter o golpe de misericórdia na crise representacional em curso. Urge utilizara caixa de ferramentas de última geração postas à disposição (pense-se na atração exercida e na familiaridade partilhada junto à juventude), na direção da emancipação e não da servidão das consciências. A quarentena pandêmica demonstrou que a ameaça não está na existência da tecnologia em si, senão na necropolítica, no negacionismo, na exclusão digital e na invisibilidade presencial. Não há o que “temer”. Antes, há o que conquistar.

A indagação que Foucault não formulou sobre as potencialidades da cidadania autônoma, na era da informação e do capitalismo de vigilância – temos nós agora que responder. Por intermédio da governabilidade democrático-popular (socialista), com um instrumental desafiador. Trata-se de um programa revolucionário, em vários aspectos. Pourquoi pas?!

*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.