Por LUIZ WERNECK VIANNA*

Há um fio vermelho entre o governo Bolsonaro e a história do nosso autoritarismo político

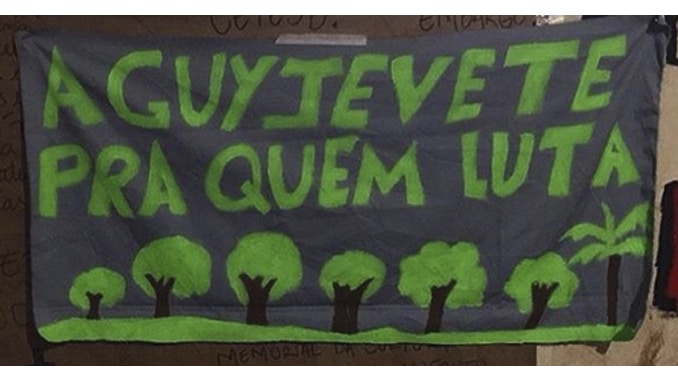

Não foi a primeira vez e nem será a última em que se tentou nos infaustos acontecimentos deste 7 de setembro fazer a roda da história retroagir a fim de repor o país nos trilhos do malsinado regime do AI-5, obsessão manifesta do governo que aí está. A intentona, preparada como um plano de estado-maior a que não faltaram recursos oficiais e de setores reacionários das elites econômicas, em particular do agronegócio, tinha em mira jogar por terra a Carta de 1988 cujas instituições obstam os arreganhos absolutistas no exercício do poder presidencial.

O sistema de controle do poder contemplado no texto constitucional, orientado para a defesa dos direitos políticos e sociais consagrados por ele, demonizado pela clique no poder como entraves às suas ações liberticidas, deveria ser derrogado. Ferindo de morte o constitucionalismo democrático, ao Judiciário caberia apenas agir nos litígios privados na contramão dos processos civilizatórios emergentes desde a derrota do nazi-fascismo na segunda guerra mundial.

Foi por pouco. E ainda são obscuras as razões por que apenas em um dia a formidável arma de propaganda golpista que se abateu sobre o país fosse recolhida aos coldres, com o país estupefato tomando ciência de uma declaração presidencial reverente às instituições. Para tal resultado, os pronunciamentos fortes e tempestivos de presidentes das altas cortes do Poder Judiciário, a que se seguiram manifestações dos dirigentes do Senado e da Câmara dos Deputados em defesa das instituições democráticas, decerto importaram, mas pode ter havido nos céus mais do que o movimento dos aviões de carreira embora ainda não registrados no radar. Enfim, por fas ou nefas, as trevosas nuvens que pairavam sobre a sociedade se dissiparam como num passe de mágica, ficando o dito pelo não dito enquanto se sussurra na sociedade até quando?

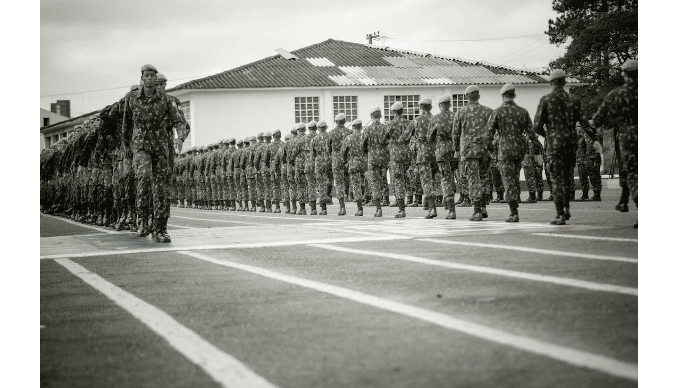

A envergadura do golpe que se tramava não pode ser subestimada, que não deve ser tratado como um pesadelo fortuito de uma noite mal dormida. Foi real a parada militar em Brasília – os militares sabiam o que se seguiria? –, como reais as concentrações de massas da avenida Paulista e na praia de Copacabana e noutras capitais, como também reais as vociferações do presidente Bolsonaro em todas elas, cruzando o país a bordo de aviões oficiais, dardejando ofensas a autoridades judiciárias com o ímpeto de Donald Trump no frustrado golpe ao Capitólio de 6 de janeiro do ano passado. Real igualmente o suporte financeiro com que setores das elites econômicas deram à mobilização de milhares de pessoas que acorreram às ruas em apoio a Bolsonaro naquela jornada equívoca de 7 de setembro.

Só não vê quem não quer, o governo que aí está não caiu sobre nós como um raio num dia de céu azul, suas raízes têm causas remotas a começar da nossa formação como sociedade e Estado-nação. Padecemos dos males da herança maldita do latifúndio e da escravidão, livramo-nos tardiamente da primeira e ainda coexistimos com a primeira, a essa altura reciclada em agronegócio com seus personagens elevados a posições destacadas na economia e na política. O desenlace do nosso processo de independência política se operou na forma clássica de uma revolução passiva – seu condutor era o príncipe herdeiro da dinastia reinante na metrópole – abortando a revolução nacional-libertadora que tomava forma em movimentos como a Inconfidência Mineira, no de 1817 em Pernambuco e se disseminava pelo Nordeste, especialmente na Bahia, sob a inspiração de ideais liberais influentes na revolução americana.

Os efeitos dessa solução política “por cima” comprometeram no Império a sorte dos liberais com a recusa do imperador do texto da constituição elaborada pela Assembleia constituinte, de caráter liberal em política, vindo a promulgar de modo autocrático a Carta de 1824, que outorgava a ele um poder moderador com o qual limitava o papel da representação e se punha à margem da soberania popular.

Wanderley Guilherme dos Santos, em um ensaio de 1974 A práxis liberal no Brasil: propostas para reflexão e pesquisa, procede a um inventário crítico do destino desse conceito entre nós. Descontado o que há de datado nesse estudo, ele captou com precisão as razões do malogro do nosso liberalismo político a partir de dois momentos de importância capital na formação do Brasil moderno, o da Abolição e o da República.

Ambos movimentos são analisados a partir dos manifestos com que elites políticas da época desencadearam suas campanhas, o Radical Liberal, de 1869, e o Republicano do ano seguinte. Persuasivamente, Wanderley sugere que os rumos futuros da sociedade teriam sido demarcados pelo tipo de orientação neles predominante, enquanto os liberais radicais, defensores de uma monarquia constitucional postulavam em favor de reformas de clara adesão ao liberalismo político, inclusive com a abolição do trabalho escravo, os republicanos, que desejavam o apoio das classes proprietárias a fim de atingir seus objetivos, se fixaram no tema da mudança de regime. Tais divergências entre as elites modernizadoras de então teriam comprometido em boa parte o destino dos ideais liberais debilitando o impulso original que o animava.

A revolução de 1930 abre um novo ciclo na política brasileira dominado pela paixão da modernização econômica e de um Estado dotado de meios eficientes na sua aceleração. É o tempo da fórmula corporativa e do predomínio da ação estatal como reguladora de todas as instâncias da vida social, culminando com a criação do Estado Novo e da Constituição outorgada de 1937. O capitalismo brasileiro deveria seguir um curso iliberal em clara ruptura com suas tradições em que o liberalismo mal ou bem ocupava um papel de fermento nas lutas democráticas. O empreendimento bem-sucedido tanto em economia como no controle social do mundo do trabalho e da sociedade em geral concedeu permanência, afora os ajustes que se fizeram necessários ao longo do tempo, às instituições e ao estilo de mando autocrático do Estado Novo, exemplar no caso do regime militar de 1964 a 1985, especialmente sob o AI-5, redigido pelo mesmo Francisco Campos, autor do texto da Carta de 1937.

O Brasil que aí está é fruto desse processo de modernização autoritária, contra o qual, na esteira de massivas manifestações populares em articulação com amplas alianças políticas, soube triunfar com a promulgação da Carta democrática de 1988. Tal como se constata, esse triunfo não foi pleno, na medida em que uma má política criou condições para uma inesperada vitória eleitoral dos refratários às mudanças democráticas que nosso texto constitucional ampara e viabiliza.

A modelagem do governo Bolsonaro é com todas as letras a do capitalismo iliberal. Nesse sentido, há um fio vermelho entre ele e a história do nosso autoritarismo político, remota ou contemporânea, como o Estado Novo e o AI-5, que se opuseram à passagem do liberalismo político. Derrotá-lo, mais do que abrir caminho para as forças vivas da sociedade atual, significa passar a limpo as trevas do nosso passado.

*Luiz Werneck Vianna é professor do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Autor, entre outros livros, de A revolução passiva. Iberismo e americanismo no Brasil (Revan).

Publicado originalmente no Jornal GGN.