Por CARLOS VAINER*

Considerações sobre o livro recém-lançado, organizado por Lena Lavinas, Norberto Montani Martins, Guilherme Leite Gonçalves e Elisa Van Waeynberge

1.

A publicação de Financeirização: crise, estagnação e desigualdade, constitui, sem dúvida alguma, um evento da maior importância, tanto do ponto de vista editorial, quanto intelectual, teórico e político.

Evento editorial, em primeiro lugar, porque se trata de uma imponente coletânea, que, em abundantes 1338 páginas, reúne 35 capítulos que tratam, com diferentes perspectivas e abordagens, de maneira ampla e quase exaustiva, as múltiplas dimensões do complexo processo de financeirização da economia, por conseguinte da vida quotidiana de nosso povo. Não há como não parabenizar o tour de force dos editores, que mobilizaram nada menos de 66 autores para expor, de maneira sempre cuidadosa e clara, os resultados de suas pesquisas.

Não me recordo de coletânea desta dimensão e valor em nossa experiência editorial recente. Os que se aventuraram em reunir numa coletânea trabalhos de colegas certamente podem imaginar o esforço para conseguir disciplinar autores e autoras a seguirem o mesmo padrão de organização dos textos, com introduções, seções e considerações finais – todos mais ou menos com as mesmas dimensões. Sem dúvida, um evento editorial.

Mas, muito mais que isso, este livro constitui, já em seu lançamento, um marco no debate sobre a economia brasileira e, mais além, um marco no debate sobre o capitalismo brasileiro, sobre a sociedade capitalista brasileira no século XXI. E quando falo de sociedade capitalista, não estou falando apenas das formas de produção e apropriação da riqueza social, que vão da produção e circulação de mercadorias até a captura de valor pelo endividamento individual e coletivo da imensa da totalidade da população – em particular dos mais pobres; estou falando também das formas de relacionamento entre Capital-Estado-Sociedade, das formas e modos de viver, das formas de sociabilidade e subjetivação dos processos e práticas sociais, das formas de exploração, dominação e opressão que se reproduzem em escala ampliada, se renovam e, em certo sentido, são revolucionadas pela financeirização.

Certamente, este não é o primeiro livro, nem estes são os primeiros artigos produzidos, aqui e no exterior, sobre a financeirização. Por sinal, destaque-se que, ao longo da leitura dos capítulos, comparecem numerosas e relevantes referências bibliográficas para quem quiser aprofundar-se em tal ou qual aspecto da problemática. Pessoalmente, meu contato com o debate vinha se dando sobretudo com a discussão do que se pode chamar de financeirização das cidades – financeirização urbana e urbanização da finança.

Minhas referências eram os trabalhos de Mariana Fix, Raquel Rolnik, Paula Santoro e Luciana Royer. Fora disso, já tinha tido acesso a trabalhos de Leda Paulani e de Lena Lavinas – desta última sobretudo sua contribuição à crítica da financeirização das políticas sociais. Todas essas autoras, registre-se, estão presentes na coletânea com trabalhos da maior relevância. Após ler o livro, no entanto, dei-me conta de quão incompleto e pobre era o quadro que eu tinha acerca da dimensão, relevância e ubiquidade da financeirização na sociedade brasileira contemporânea. E acredito que essa afirmação vale para a grande maioria de meus colegas das áreas de ciências sociais, para não falar dos militantes de movimentos sociais e sindicatos.

Logo de início quero registrar uma questão que me parece aumentar o valor deste livro. Num momento em que importantes pensadores latino-americanos, como Anibal Quijano, Arturo Escobar, Enrique Lander, Walter Mignolo, Rita Segato, Enrique Dussel, Agustín Lao-Monte, entre outros, colocam no centro de nossa reflexão as múltiplas formas da colonialidade do saber e do poder, convocando-nos a investir na construção de um pensamento crítico descolonial, acredito que esta obra dá uma contribuição enorme à busca dos caminhos para cumprir esse programa teórico… que é também político e cultural.

Trata-se de uma contribuição de pesquisadores brasileiros que, sem se fechar ao diálogo com o pensamento crítico de países centrais, se engajam na pesquisa e reflexão sobre nossa realidade e nesta enraízam a produção de um conhecimento novo, original, tanto sobre a natureza e dinâmica do capitalismo contemporâneo em escala internacional, quanto sobre as formas singulares que assume em países periféricos e dependentes como o nosso.

Julgo importante advertir quem se decidir a ler o livro após ler esta resenha que não encontrará nenhum modelito ou receita pronta sobre “como criticar a financeirização”. Na verdade, no conjunto dos capítulos encontram-se perspectivas nem sempre convergentes, abordagens não totalmente alinhadas e mesmo visões divergentes do que se passou nos últimos 20 anos – por exemplo, no que concerne a avaliações, nem sempre explícitas, do lugar e papel dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores no processo de financeirização.

Esta diversidade não me parece um defeito, antes, pelo contrário, constitui uma qualidade, a ser tanto mais valorizada quanto vivemos um momento no qual, de maneira inexplicável, a comunidade acadêmico-científica tem muitas vezes atendido ao chamado para ser “bem comportada” teórica e politicamente e, desta forma, empobrecido o tão saudável quanto necessário confronto franco e aberto de ideias.

No vasto campo dos temas e questões tratadas nos 35 capítulos, e apesar de sua diversidade, é possível identificar vários e importantes pontos convergentes ou consensuais. Assinalo a seguir alguns que me parecem os mais importantes.

2.

De modo geral, autoras e autores concordam que, entendida como processo e dinâmica multidimensionais e multiescalares, a financeirização afirma a dominação crescente da economia e dos mercados em geral pelos capitais e agentes à busca de ganhos financeiros através de procedimentos e práticas mais ou menos descoladas da produção e circulação efetiva de bens-mercadorias. Em outras palavras, se está falando da subordinação dos processos de produção e circulação à geração de ganhos/rendas financeiras fora, ou à margem, de processos de produção de mercadoria.

É certo que o capital portador de juros e o capital fictício, assim como a busca de rendas proveniente da propriedade e não da produção, já haviam sido tratados por Marx nas seções V e VI do livro III de O capital. Como também o capital financeiro já fora estudado por Rudolph Hilferding num livro, de 1910, não casualmente intitulado Capital financeiro, decisivo, aliás, para Lênin publicar, seis anos depois, seu famoso Imperialismo, etapa superior do capitalismo.

Isso não obstante, como mostram de maneira competente e clara Norberto Montani Martins, no capítulo 1, e Leda Paulani, no capítulo 2, assim como vários outros capítulos, a financeirização contemporânea tem características, dimensões e formas próprias. Certamente não caberia a esta resenha desenvolver esta questão, mas que sirva de convite, mais um, à leitura do livro.

É também mais ou menos consensual entre autoras e autores que a financeirização se afirma como via e forma dominante de capital com o avanço do neoliberalismo. Dito de outra maneira, o capitalismo neoliberal é o capitalismo financeirizado. Isso significa que práticas e políticas de privatização, supressão de direitos trabalhistas eufemisticamente chamada de “flexibilização” da legislação, mudanças na regras previdenciárias, PPPs, concessões de serviços públicos a empresas privadas – não raro elas mesmas sob controle de fundos financeiros de vários tipos –, tudo isso é inseparável e constitutivo do capitalismo financeirizado.

Da mesma forma, políticas da chamada “austeridade fiscal”, controle de gastos públicos, inclusive da seguridade social apontada como “excessivamente gastadora”, fazem parte dessa paradoxal promoção estatizada da “desestatização”. Presença do Estado na promoção das bases institucionais, legais e econômicas, por exemplo através de mobilização do fundo público. Esta presença teve papel decisivo nos avanços do neoliberalismo e da financeirização, assim como de sua sustentação, ampliação, universalização e consequente passagem ao que, para alguns, pode ser considerada uma nova fase do capitalismo – capitalismo financeiro, economia da dívida ou outro nome que se lhe queira dar.

Associada e decorrente desta permanente e sistemática ação do Estado, constata-se a ubiquidade da financeirização, que se dissemina e passa a controlar os vários setores da economia, as políticas macroeconômicas e setoriais e, como não poderia deixar de ser, os múltiplos territórios – desde a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada da metrópole paulistana até Matopiba, ainda vista como região da fronteira de expansão da agricultura, mas que se evidencia como território já submetido à lógica e dinâmica da financeirização.

Há também acordo generalizado, inclusive ali onde se abordam processos de financeirização em diferentes setores – educação, saúde, agricultura, etc – que, embora em ritmos e formas diversificadas, sob a égide e com consistente apoio do Estado, a financeirização avançou aceleradamente nos primeiros 20 anos do século – 2000 a 2020.

O neoliberalismo e a financeirização são responsáveis pela crescente concentração da riqueza e acentuado aumento das desigualdades, mais grave em países periféricos e dependentes como o nosso, já profundamente desiguais, do que em países centrais, onde os pactos sociais do pós-guerra haviam favorecido uma relativa redução das desigualdades. Seja pelo aumento das desigualdades, seja pelo crescente endividamento das famílias, seja pelo endividamento coletivo, fenômeno universal nos países centrais e periféricos, a financeirização vai ter enormes consequências na “fábrica da vida social” (Paulani).

Assim, assiste-se à financeirização dos modos de consumo e dos modos de vida das classes trabalhadoras, dos pobres – isto é, da imensa maioria. É a vida dos indivíduos e famílias que, destituídos de acesso a serviços públicos que foram privatizados, empobrecidos e precarizados, se endividam para acessar bens básicos antes providos pelo setor público ou até mesmo para completar um orçamento familiar insuficiente para cobrir os gastos de consumo corrente básico.

Neste sentido, como mostram Lavinas e Mader, são trágicos os dados sobre o endividamento das famílias pobres, implicando num aumento da exploração, que se concretiza pela captura de parte crescente da renda familiar pelos serviços da dívida – amortização e juros. Estamos falando da apropriação de parcela crescente dos ingressos de 75% das famílias que estão endividadas.

Tem assim origem o que Pedro Rubin, em seu capítulo, chama de “pobres por dívidas”, ou seja, aqueles que não são pobres porque estão abaixo da “linha da pobreza”, seja lá que linha for essa, mas são muito pobres quando se deduz de sua renda o serviço com amortização e juros de dívidas contraídas. Caso agudo extremo, mas ilustrativo, é o de estudantes endividados porque, na impossibilidade de acessar o ensino superior público, que, ademais, como sabemos, é aquele que tem alguma qualidade, se endividam para se matricularem em cursos, presenciais ou, cada vez mais, a distância das poucas corporações educacionais que oligopolizam o mercado do ensino superior (75% das matrículas em instituições privadas).

3.

Esta rápida e bastante incompleta listagem de pontos consensuais ou convergentes dos vários capítulos é suficiente para confrontar alguns mitos que alimentam o pensamento econômico e político acerca do que seja o neoliberalismo e suas formas de atualização na vida econômica, social e política.

O primeiro e talvez mais nefasto mito é o de que o neoliberalismo promove o Estado mínimo. Ora, isso é acreditar que o neoliberalismo utópico dos teóricos é o neoliberalismo realmente existente. Nada mais equivocado. E a questão fica mais grave quando setores que pretendem se colocar no campo da esquerda teórica e política aderem e promovem o mito – colocando-se como defensores do estado e críticos do que seria sua redução, quando, na verdade, o que está em jogo não é o tamanho do Estado mas a natureza e forma das relações que estabelece com a sociedade e, claro, com o capital e, sobretudo, com os capitais rentistas, financeiros.

Com efeito, muitos são os capítulos que trazem as provas empíricas de um estado ativista, intervencionista ao extremo… mas não nas formas de ativismo e intervenção que se conheceram sob a hegemonia do consenso keynesiano e, entre nós, do nacional- desenvolvimentismo. Afinal, “o que os liberais visam não é um Estado mínimo, mas um Estado livre da influência da luta de classes, da pressão das reivindicações sociais e da ampliação dos direitos sociais” (Lazzarato, 2017:51).

Outra ideia para cuja desmitificação o livro contribui diz respeito à natureza e às consequências da chamada “democratização do crédito” ou “democratização do consumo pelo acesso ao crédito”, “inclusão financeira ou bancária”, “cidadania financeira” ou outras expressões. O que fica claro é que esta “inclusão financeira” tem subjugado dezenas de milhões de indivíduos e famílias à expropriação financeira, em virtude, em grande medida, do que Lena Lavinas e Guilherme Leite Gonçalves designam de “assetização” (sugeriria chamar de patrimonialização) das políticas sociais.

São chocantes, por exemplo, as evidências de que parcela não desprezível das rendas transferidas às famílias mais pobres durante a pandemia foram parar nos bolsos dos credores, pois as famílias priorizaram quitar suas dívidas … com o pragmático e inevitável objetivo de saírem do cadastro negativo e poderem contrair novos empréstimos.

Outro mito que se desfaz é o de que avanço do neoliberalismo-financeirização decorreu da aplicação de políticas governamentais sob governos de centro, centro-direita ou direita. Ora, todos os capítulos são unânimes em afirmar que a financeirização avançou de forma acelerada e generalizada nas duas primerias décadas do século, isto é, num período em que, por 16 anos, o país foi governado por coalizões político-partidárias lideradas pelo PT, tidas como de esquerda ou pelo menos de centro-esquerda. Caberia, então, indagar: aqueles que conduziram as políticas econômicas e sociais durante estes 16 anos estavam conscientes do que estavam promovendo com suas políticas monetárias, fiscais, cambiais e políticas setoriais? Vislumbravam as consequências dos processos em que se engajavam?

Esta delicada, mas inevitável, questão é muito levemente trazida à baila no capítulo, excelente diga-se de passagem, de Sérgio Leite, sobre a financeirização da terra e da agricultura. Após mostrar uma série de ações e políticas de promoção da financeirização, ele registra que o esgotamento (real ou simulado, pouco importa aqui) de fontes tradicionais de financiamento resultou na “estruturação de um novo arcabouçou financeirizado, deixando clara a diferenciação entre financiamento e financeirização, nem sempre compreendida pelos atores centrais a esse jogo”.

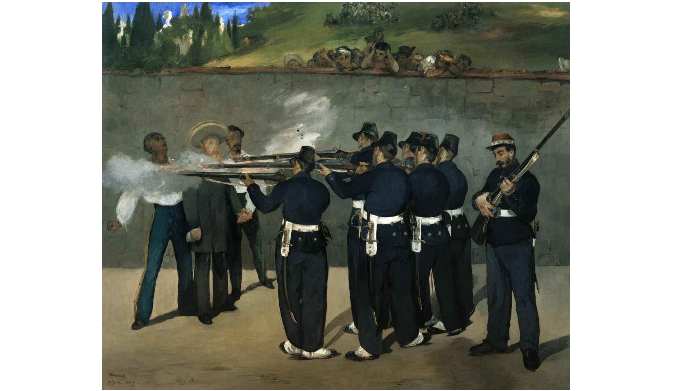

Será, que de fato, estes agentes nem sempre compreendiam o jogo que estavam jogando? Será que, assim como o burguês gentil-homem de Molière fazia prosa sem saber, nossos dirigentes faziam financeirização sem saber? Neste caso, deveriam ser considerados “financeirizadores culposos”, e não dolosos, porque faziam financeirização sem intenção de financeirizar?

Certamente, não estou pretendendo instaurar nenhum tribunal da história, mas quero defender a necessidade de levar adiante com rigor uma discussão que deve nos ajudar a explorar caminhos teóricos e políticos que contribuam para construir alternativas ao que temos hoje. Afinal, como nos lembra Maurizio Lazzarato (2017), a história é feita por aqueles que vão contra o curso “natural” das coisas, e não por aqueles que se inserem na corrente e apostam na ilusão de poder redirecioná-la.

4.

O terceiro e último ponto que destaco não é abordado explicitamente por nenhum capítulo, mas parece-me impossível deixá-lo de lado, por dizer respeito à aceitação mais ou menos tácita, por parte da comunidade acadêmica e não poucos combativos militantes, de uma convivência pacífica e passiva com um certo ambiente intelectual e político que dificulta refletir e discutir publicamente, criticamente, com rigor e profundidade, as políticas dos governos liderados pelo PT.

Refiro-me ao congelamento, ou bloqueio, da discussão sobre a natureza do estado e do capitalismo contemporâneos na sociedade brasileira e sobre a construção de alternativas. Lemos e ouvimos importantes intelectuais, assim como próceres políticos, propugnarem um neo-desenvolvimentismo que, desta vez, viria acompanhado de justiça social e responsabilidade ambiental. E quando não “avançam” (ou “recuam”) em direção ao desenvolvimentismo dos anos 1950 e 1960, pensadores de esquerda retomam o também anacrônico pensamento, mais à esquerda mas nem por isso mais promissor, das teorias da dependência.

Não pretendo negar ou desconhecer que, a seu tempo, o desenvolvimentismo mais progressista e as teorias da dependência constituíram importantes esforços para pensar os países periféricos e o Brasil fora dos marcos do pensamento dominante nos países centrais. Nesta direção, o desenvolvimentismo original, dos anos 1950 e 1960, inspirava um projeto nacional: um capitalismo desenvolvido e autônomo na periferia, que através da industrialização e redefinição dos termos de intercâmbio, superaria o que viam como “dualismo estrutural” e integraria as massas ao mundo do capitalismo e do consumo de massa.

Qual é o projeto agora? Há algum projeto nacional que vá além do crescimento econômico, acompanhado de algumas políticas de transferência de renda e redução da pobreza? Prefiro chamar de crescimentismo, pois não merece sua formulação ser comparada àquela produzida pela coragem intelectual de pensar fora dos cânones que caracterizou os desenvolvimentistas originais – como Raúl Prebisch, Osvaldo Sunkel, e, talvez mais que todos, Celso Furtado.

Se deixamos de lado o neodesenvolvimentismo e seu projeto de atualização de um programa teórico e um projeto politico já derrotados, há que reconhecer a pobreza da produção daqueles que pretendem resgatar as teorias da dependências – importantes a sua época como esforço para construir uma teoria a partir da periferia, mas incapazes, elas também, de perceber que o capitalismo, sim, tinha chances de desenvolver as chamadas “forças produtivas” e poderia oferecer aos países periféricos e dependentes um caminho que não seria o do desenvolvimento à imagem dos países centrais, como corretamente apontavam, mas tampouco seriam a estagnação ou o socialismo, como diagnosticavam ou sonhavam. Também o neodependentismo fica muito a dever à inquietude e esforço historiogáfico e teórico de autores como Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, entre outros.

Num contexto intelectual dominado por um neodesenvolvimentismo sem projeto nacional e por um neodependentismo sem horizonte pós-capitalista, não surpreende que a financeirização fique deixada de lado, pois tomá-la como tema central exigiria não apenas rever os pressupostos teóricos como também, e talvez sobretudo, avaliar com rigor políticas governamentais que fortalecem a colonização financeira da vida econômica e social, sucumbindo diante das grandes corporações – financeiras – internacionais.

Alinho estas rápidas reflexões, ou provocações, para reforçar que o livro constitui contribuição admirável para furar um bloqueio, que é teórico, mas também político e ideológico. Penso, acredito e espero que, depois deste livro, não se poderá mais evitar a discussão, nem continuar apegado a teorias e projetos anacrônicos, contribuindo para que se rompa uma espécie de “silêncio obsequioso” que acaba asfixiando o debate intelectual, téorico e politico… a pretexto de não dar armas ao inimigo de extrema direita que nos espreita e nos ameaça.

Como toda grande obra, polêmica por sua própria natureza, o livro convida ao debate, a novos estudos e pesquisas. Não teria sentido, frente a uma obra de tal abrangência, falar do que falta no livro. Mas cabe, talvez, colocar a questão de outra maneira: o que nos falta para cobrir de maneira ainda mais ampla e completa a financeirização no Brasil. Que caminhos precisam ser explorados pela pesquisa?

Em poucas palavras, eu diria que precisamos avançar, e muito, na sociologia e antropologia da dívida – do endividamento. Leda Paulani fala da financeirização como “fábrica de vida”; ora, impõe-se des-cobrir e visibilizar essa vida. Como a imensa maioria da população experimenta e percebe a quotidianidade da financeirização, ou, se se prefere, a financeirização do quotidiano?

Este terreno começa a ser explorado por algumas pesquisas, como, por exemplo, os interessantes trabalhos sobre os processos de subjetivação do chamado “cadastro positivo” (Pereira, 2019) ou sobre a vivência do endividamento e gestão da dívida por professoras gaúchas (Martins e Hennigen, 2023). Também estão disponíveis estudos sobre o endividamento estudantil nos EUA, rica literatura latino-americana e pesquisas que, na esteira da obra de Maurizio Lazzarato, buscam lançar luz sobre os processos de subjetivação das novas formas da dominação e exploração do que ele, no lugar de capitalismo financeirizado, prefere chamar de capitalismo ou economia da dívida.

O próprio Lazzarato (2017) lembra que o projeto político do neoliberalismo é fazer de cada indivíduo uma empresa individual, instaurar uma empresa no interior do corpo de cada um(a), dividindo em indivíduos o próprio tecido social. O que lembra a verdadeira maldição, ou profecia, de Margaret Tatcher: “Quem é sociedade? Não existe essa tal coisa, o que há são homens e mulheres, indivíduos e famílias” (Tatcher, 1987).

Como caminha o empresariamento dos indivíduos, de seus corpos, de seus corações e mentes? Que mecanismos e dispositivos de poder, disseminados no tecido social, estão operando? Como incorporar a nossas preocupações o desvendamento das transformações nas pedagogias e processos educacionais que conformam a “subjetividade endividada” ao mesmo tempo em que lançam luz sobre o “poder formativo da dívida” (Wozniak, 2015, 2017) – educação para a dívida e educação pela dívida.

Temos um longo caminho a percorrer na pesquisa, na reflexão e no debate intelectual e politico. Financeirização: crise, estagnação e desigualdade constitui um convite irrecusável e um roteiro inescapável para que enfrentemos o desafio.

*Carlos Vainer é Professor Emérito do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Referência

Lena Lavinas, Norberto Montani Martins, Guilherme Leite Gonçalves e Elisa Van Waeynberge (orgs.). Financeirização: crise, estagnação e desigualdade. São Paulo, Contracorrente, 2024, 1338 págs. [https://amzn.to/3Vm6yfu]

Bibliografia

Lazzarato, Maurizio. O governo do homem endividado. São Paulo, n-1 Edições, 2017.

Martins, Evandro Sérgio Pacheco; Inês Hennigen. “Pago, Não Nego. Vivo Quando Puder”: Endividamenteo, Precarização d. a Vida Docente e Governamentalidade Neoliberal. In: Conhecimento e Diversidade, v. 15, n. 36, 20023. Disponível em https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/issue/view/384.

Pereira, Paula Cardodo. O ranking do homem endividado: sobre modos de subjetivação a partir do novo Cadastro Positivo. VI Simpósio Internacional LAVITS, Salvador, 2019. Disponível em https://lavits.org/wp-content/uploads/2019/12/Pereira-2019-LAVITSS.pdf.

Tatcher, Margareth. Entrevista a Douglas Keay. In: Woman’s Own, Octobrer 1987. Disponível em https://www.margaretthatcher.org/document/106689.

Wozniak, Jason. The Rhythm and Blues of Indebted Life: Notes on Schools and the Formation of the Indebted Man. In: Philosophy and Education, 2015. Disponível em (99+) The Rhythm and Blues of Indebted Life: Notes on Schools and the Formation of the Indebted Man | Jason T Wozniak – Academia.edu.

Wozniak, Jason. Towards a Rhythmanalysis of Debt Dressage: Education as Rhythmic Resistance in Everyday Indebted Life. In: Police Futurs in Education, 15(4), June 2017.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA