Por JOSÉ GARCEZ GHIRARDI*

Considerações sobre a peça teatral de William Shakespeare

“Se os céus não enviam / rapidamente seus anjos vingadores para reprimir tão vis ofensas, / o caos virá, os homem se entredevorarão / como monstros do abismo” (SHAKESPEARE, William. O rei Lear, IV, 2).

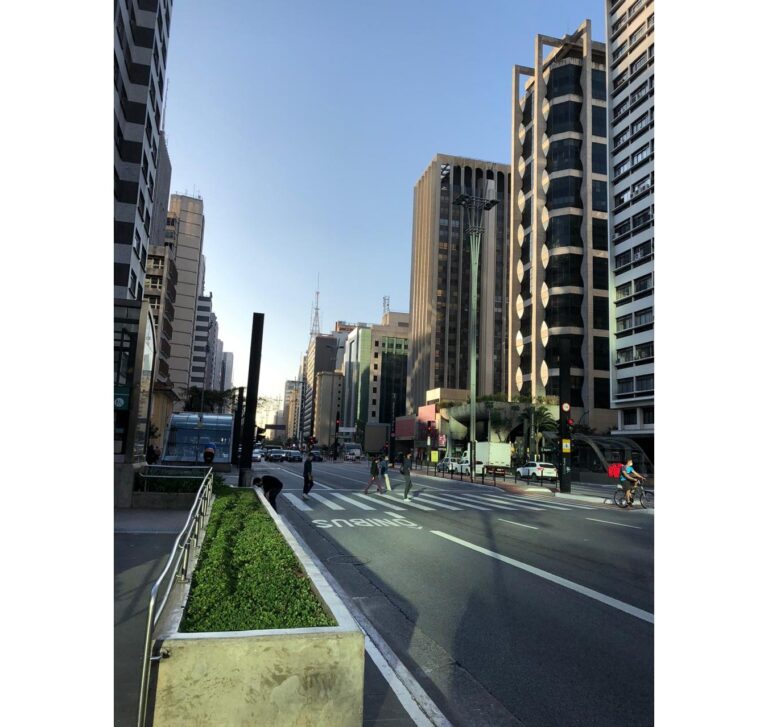

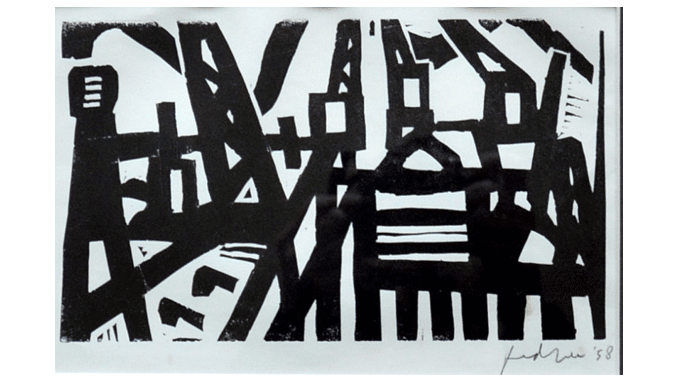

King Lear põe em cena um temor que assombrava permanentemente a Inglaterra de Shakespeare: o triunfo do homem em estado de natureza. Os dois motores que fazem girar toda a ação – a estupidez política de Lear, a inteligência prática de Edmund – amplificam esse temor ao produzir um movimento de inversão que eleva ao trono o bastardo, o filho natural, e rebaixa à animalidade primitiva o príncipe legitimamente constituído. Enquanto Lear, pobre e nu, se vê entregue à fúria dos elementos, Edmund, abastado e bem-vestido, saboreia os prazeres da autoridade.

A restauração da ordem, quando ocorre, é falha e tardia, insuficiente para exorcizar o fantasma evocado pelo triunfo dos maus ao longo de, virtualmente, toda a peça. A insuportável pungência do final, em que a pureza da virtude desaparece e a brutalidade da natureza sobrevive (“Por que um cão, um cavalo, um rato têm vida e tu já não respiras?” – V,3)[i] faz pouco para diminuir a angústia que brota do conjunto da narrativa. Em King Lear, toda a ação pode ser lida como um arco que leva do mais alto do homem político (rei) ao mais baixo do homem natural (animal).

Talvez seja esse um dos motivos pelo qual King Lear, na forma como o escreveu Shakespeare, tenha tido vida relativamente curta nos palcos contemporâneos. De fato, logo após a reabertura dos teatros (que ficaram fechados entre 1642 e 1660 por pressão dos puritanos), Nahum Tate[ii] resolve reescrever King Lear, dando voz a um sentimento de desconforto que, desde o princípio, marca a recepção dessa que é hoje celebrada como uma das mais primorosas tragédias de Shakespeare. Nessa nova versão (base das apresentações entre 1681 e 1838), Cordélia e Edgard estão apaixonados desde o princípio (o que justifica a obstinação da filha, na cena inicial, como artifício hábil para evitar um casamento com outro que não seu verdadeiro amor) e vencem, depois de muitas peripécias, a maldade de Regan, Goneril e Edmund para subirem ao trono e oferecerem a Lear uma velhice tranquila em um reino novamente unido e em paz. A vala comum shakespeariana, que acolhe conjuntamente a integridade de Cordélia, o arrependimento de Lear, e a vileza de Edmund, deixa de existir, e o público pode congratular-se por não ter de assistir ao patético cortejo fúnebre com que Shakespeare encerra a trama.[iii]

Curiosamente, pelo seu avesso e pelas alterações que promove para tornar a tragédia mais palatável ao público, a obra de Tate nos ajuda a entender melhor algo dos possíveis motivos para a resistência do público jacobita ao texto de Shakespeare. O que parece tornar a tragédia de Learparticularmente insuportável é o aniquilamento completo da ordem com que se encerra e o fato de que ela desnude e explore, minuciosamente, o tema da ascensão do homem natural e das consequências políticas de seu triunfo – tema a que Hobbes, como se sabe, dedicaria sua melhor reflexão. A tragédia apresenta também o correspondente declínio dos modos de ação política baseados nas crenças e axiomas da ordem anterior: em nenhuma outra peça de Shakespeare o esfacelamento do sistema medieval aparece com tanta crueza e amplitude.

Esse antagonismo fundamental entre ordem política e natureza, entre legítimos e bastardos, se instaura desde o início da ação e deixa prever, pela inversão entre sabedoria e loucura, a dissolução avassaladora com que se encerra a peça. Logo nos primeiros momentos, Lear, cabeça do corpo político, renuncia ao poder de fato (“já que pretendo abdicar de toda autoridade, posses de terras e funções do Estado” – I,1), tolamente confiante em que a trama das convenções seculares que sustentava os poderes do soberano seria suficiente para garantir-lhe autoridade e prestígio. Na cena imediatamente seguinte à da insensata divisão do reino, Edmund, oposto perfeito de Lear, reivindica o poder, colocando em prática a lição de O Príncipe de que a fortuna e o poder se rendem àqueles que têm a coragem da ação:

“Edmundo – Tu, Natureza, és minha deusa; às tuas leis é que estão presas minhas ações. Por que haveria eu de me submeter à maldição dos costumes e permitir que o preconceito das gentes me deserde apenas porque nasci doze ou quatorze luas depois de meu irmão? Por que bastardo? e portanto infame, se as minhas proporções são tão corretas, a minha alma tão nobre e minha forma tão perfeita quanto a de qualquer filho de uma dama honesta? Por que nos marcam com infame? Com infâmia? Infâmia infame? Infamante infâmia? Quem, na luxúria furtiva da paixão, recebe mais fogo vital, constituição mais robusta, nós, ou os germinados numa cama insípida, sem calor, leito cansado, uma raça de frouxos e depravados, gerados entre o sono e a insônia? Pois, então, legítimo Edgard, eu devo ter tuas terras. O amor de nosso pai se reparte por igual entre o bastardo e o legítimo. Que palavra bonita esse legítimo! Bem, meu legítimo, se esta carta convencer e invenção triunfar, o infame Edmundo precederá o legítimo. Eu cresço, eu me engrandeço. E agora, ó deuses! do lado dos bastardos!” (I,2)

Edmund, explicitando para o público a oposição central da trama (natureza e costume; legítimo e bastardo) apresenta corajosamente sua crença de que são fundamentalmente injustas as distinções sobre as quais se assenta toda a hierarquia do corpo político medieval. Mais do que isso, ele enuncia uma tese política coerente, capaz de justificar seus atos. Se seus talentos naturais e sua capacidade individual são iguais ou maiores do que os de seu irmão, se ele foi gerado pela alegria do desejo e não pelo enfado do dever, por qual razão deveria ser privado de terras, direitos e títulos – como prescrevia o direito elisabetano?[iv] Qual motivo senão maldição dos costumes (de que já se lamentara Hamlet) justifica esse fosso intransponível entre legítimo e bastardo?

Se Edmund decide abraçar o papel de vilão é porque intui que as alternativas são a submissão resignada e o silêncio amedrontado frente à ordem estabelecida. A passividade obediente da nobre Cordélia (“E o que irá dizer Cordélia, agora? Ama; e cala” – I,1), conduz, mercê de sua classe, ao trono da França, mas para o bastardo a inação significaria o absoluto ostracismo social. “Nada virá do nada” (I,1) – todas as propriedades do pai, assim como os títulos e benefícios, irão para o legítimo Edgard. Se essas são as regras do mundo, é preciso agir para revertê-las ainda que, para isso, seja necessário lançar mão daquilo que o discurso oficial apresenta como vilania. A maldade de Edmund, conforme ele habilmente articula em seu discurso, não é fruto de uma perversidade individual, mas de uma injustiça constitutiva do sistema político em vigor: Se os homens fossem todos bons, esse modo de agir seria mau mas como não são,[v] é legítimo ter a coragem de buscar reverter a dureza do destino.

O bastardo representa, assim, a encarnação de dois dos maiores temores políticos dos elisabetanos e jacobitas: a perspectiva maquiavélica sobre o poder e a lógica de ação do homem natural (o interesse, a autopreservação). O que irá torná-lo especialmente perigoso – e supremamente bem-sucedido – é a consistência com que articula os dois termos que o constituem. A prudência com que planeja e executa seus atos evidencia não um desejo cego e desesperado, mas um novo modo de compreender a relação entre natureza e política, um modo que exige do sujeito a coragem da ação transformadora e a recusa à conformidade com as penas do Estado que cimentava a antiga ordem.

Abandonando o Deus bondoso e racional que desenhara a harmonia cósmica – em que cada um ocupa lugar do qual não se deve mover-, Edmund invoca os deuses voluntariosos e incompreensíveis que premiam os que buscam satisfazer a própria vontade: “E agora, ó deuses! do lado dos bastardos!” A palavra natureza e suas variações (natural, antinatural) são pronunciadas cinquenta e uma vezes ao longo da peça, recorrência que deixa pouco espaço à dúvida sobre sua centralidade para a trama.

Maquiavelismo e natureza bruta irão informar todo o percurso de Edmund, confirmando-se reciprocamente como perigos gêmeos. O bastardo mostrará todas as virtudes do príncipe bem-sucedido: saberá ser a raposa (engana ao pai e ao irmão) e o leão (não hesita em ordenar a morte de Cordélia), saberá usar a astúcia e a força. E essa habilidade política fará com que até o final da peça ele seja, de fato, o vencedor: não apenas se apodera dos títulos e das terras do pai, mas tem ainda a perspectiva de aumentar seu cabedal de fortuna e poder casando-se com uma das filhas de Lear. Seu sucesso é tão absoluto que inverte completamente a hierarquia estabelecida: enquanto o velho soberano é rejeitado pelas filhas, o jovem Edmund é por elas disputado (literalmente) até a morte. A princípio excluído do poder, Edmund, ao final da peça, se vê investido do poder político e militar que é apanágio dos soberanos estabelecidos.

Previsivelmente, esse triunfo do homem em estado de natureza deve ter como consequência dramática um mundo mal, violento e brutal. A punição humilhante de Kent, as traições entre as irmãs, a negação de abrigo a um rei e pai idoso mesmo na mais inclemente das noites (“até o cão de meu inimigo poderia se abrigar em minha lareira” (IV,7)) e, sobretudo, a cena de crueldade incomparável em que o velho Gloucester tem os olhos perfurados pelas botas de Cornwall (“Vou pôr meus pés sobre os teus olhos” (III,7) deixam claros para o público o paroxismo de maldade que se instalará caso ocorra o colapso da ordem tradicional. Sinal de um descalabro mais profundo, o triunfo dos bastardos não apenas põe de ponta a cabeça o corpo político, mas inverte também as relações mais basilares do quotidiano comum: os jovens não respeitam os mais velhos, as mulheres não se submetem aos maridos, os filhos não obedecem aos pais, os empregados são insolentes com os patrões. Sob o domínio do homem natural, a vida se torna, na frase célebre de Hobbes, “solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta”.[vi]

O que torna King Lear ainda mais insuportável, contudo, é que cadeia de eventos que permite a ascensão dos maus tem origem na insensatez política do príncipe. A tragédia de Lear se abre com uma atmosfera que em nada nos permite antecipar a angústia niilista de seu desfecho avassalador. Nem ameaças de guerra (como em Henrique V), nem feiticeiras assustadoras (como em Macbeth), nem aparições de espíritos (como em Hamlet): a trama principia, de fato, com a apresentação de Lear no ápice de seus poderes. Soberano respeitado pelos súditos, pai estimado pelas filhas, senhor de um reino unido e em paz, Lear goza, em toda plenitude, da realização máxima da ideia mesmo de realeza. Mas será justamente no coração dessa bonança que se formará a terrível tempestade que, algumas cenas mais tarde, castigará, com todo o furor dos elementos, um Lear sem trono, sem filhas, louco e nu.

Para consternação da plateia, será ele quem, embriagado de sua própria plenitude, irá conjurar os elementos da desgraça que fulminará igualmente ao vício e à virtude:

“Lear – Enquanto isso, revelaremos as nossas intenções mais reservadas. Dêem-me esse mapa aí. Saibam que dividimos em três o nosso reino. É nossa firme decisão diminuir o peso dos anos, livrando-nos de todos os encargos, negócios e tarefas, confiando-os a forças mais jovens, enquanto nós, liberados do fardo, caminharemos mais leves em direção à morte. Nosso filho da Cornualha, e tu, nosso não menos amado filho da Albânia; é chegada a hora de proclamar os vários dotes de nossas filhas a fim de evitar qualquer divergência no futuro” (I,1).

A reação dos espectadores contemporâneos à determinação real de dividir o que está unido não podia ser senão de assombro e inquietude. De fato, para o público do século XVII inglês, o insensato da ação de Lear tinha cores particularmente perturbadoras. A Inglaterra da época trazia ainda dolorosamente vivas as memórias tanto dos horrores das chamadas Guerras das Duas Rosas (1455-1485), quanto das ações sanguinárias com que se resolveram as dissensões internas após a morte de Henrique VIII. A unidade do reino era um desejo cuja importância seria difícil exagerar. O próprio Lear testemunha exatamente essa preocupação ao, paradoxalmente, buscar justificar a divisão do reino com o argumento da unidade (a fim de evitar qualquer divergência no futuro). Suas ações, entretanto, fazem com que o prospecto de eclosão da guerra civil entre Albany e Cornwall paire incessantemente sobre a ação.

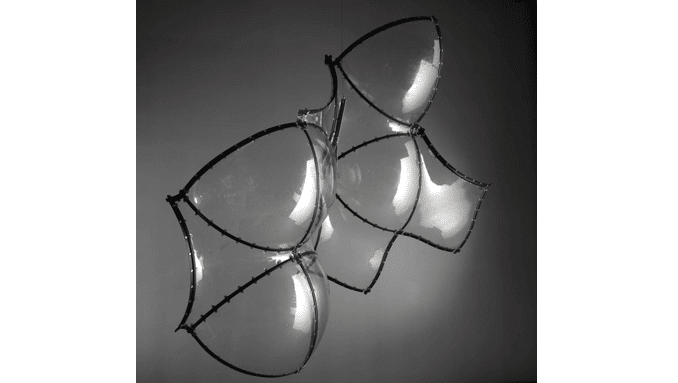

Ao cindir o que está unido, Lear – do alto da autoridade mesma de seu trono – contradiz um dos elementos básicos que o constitui como monarca. Centro de gravidade ao redor do qual revolve a unidade de todo o reino, ele caprichosamente fragmenta o que era uno – loucura pela qual logo será repreendido pelo bobo (“Lear: Estás me chamando de bobo, Bobo? / Bobo: Você abriu mão de todos os outros títulos; esse é de nascença” I,4). Rompido esse princípio básico da soberania, Lear irá imediatamente produzir uma vertiginosa série de divisões igualmente impensáveis (separa virtude da justiça ao ordenar o exílio de Kent; separa Cordélia de seu dote; separa as honras devidas ao rei do exercício do poder efetivo) que terão seu ápice na divisão da coroa, símbolo máximo de uma soberania por definição indivisível: “Conservarei apenas o título real e todas as horas e prerrogativas a ele devidas. O poder, rendimentos e a disposição do resto lhes pertencem, amados filhos. Confirmando o que, entrego-lhes, para que a compartilhem, esta coroa” (I,1).

Ao movimento de separar o que deveria estar unido, Lear acrescenta outro, de sentido contrário, pelo qual une o que deveria estar separado. Ao desejar desincumbir-se de todos os encargos, negócios e tarefas ele faz com que seu desejo individual se misture aos deveres da figura pública que representa. Os desconfortos da idade podem afligir um ancião qualquer, mas não servem para fundar a ação política daquele que personifica o coletivo. Invocar razões de uma esfera como fundamento para ações em outra é fazer convergir o que, desde sempre, deveria permanecer distinto. A Lear – o homem velho e cansado – pode-se permitir tranquilidade para que se prepare para a morte, mas ao soberano que norteia o todo não é dado o privilégio de “caminhar mais leve em direção à morte” (I, 1). Quando utiliza a autoridade que lhe confere o cargo para satisfazer uma vontade individual, Lear inicia um processo de anulação de limites que culminará na indiferenciada aniquilação de bons e maus.

O mais perturbador da ação de Lear é que, longe de ser índice da demência episódica de um indivíduo, ela reafirma a presença constante e subterrânea de um desejo de subversão. A seu modo, Lear repropõe, a partir do ápice da pirâmide, a crise entre desejo individual e lugar hierárquico que dilacera uma infinidade de personagens shakespearianos, desde os humildes operários de Sonhos de uma Noite de Verão, até os jovens aristocratas em Romeu e Julieta e Muito Barulho por Nada, desde as jovens burguesas em A Megera Domada até os nobres guerreiros em Macbeth e Hamlet. Lear, como os outros, deseja algo diverso do que lhe é permitido pelo conjunto de convenções que ditam as possibilidades de existência tanto para o plebeu como para o príncipe. Sua transgressão tem dimensões absolutas porque ele representa a pedra angular em que se assenta todo o sistema.

Movido pelo desejo, o rei promove essa eliminação de contornos entre elementos necessariamente distintos que, ruim em si mesma, se torna péssima pela forma com que leva adiante o inopinado do projeto. Fundindo, no discurso e na ação, dimensões que a tradição articulava em polos separados, Lear-rei promete uma recompensa público-política (o melhor quinhão de seu reino) à filha que manifestar maior amor por Lear-pai: “Digam-me, minhas filhas – já que pretendo abdicar de toda autoridade, posses de terras e funções do estado –, qual das três poderei afirmar que me tem mais amor, para que minha maior recompensa recaia onde se encontra o mérito natural” (I,1).

A partir de que lugar propõe Lear essa estranha competição entre Goneril, Reagan e Cordélia? Se fala como pai a suas filhas – um tanto tolamente desejando ver-se reassegurado de seu amor – como pode prometer como recompensa a melhor parte do reino? Se fala como rei, interpelando suas súditas, como pode exigir algo mais que lealdade e respeito? O gesto de Lear anula as fronteiras ao determinar uma relação de causa e efeito entre manifestação de genuíno afeto pessoal, psicológico e recompensa política.

Goneril e Reagan, astutamente, respondem ao pai com a eloquência retórica com que se adulam os soberanos e que, na verdade, se encontra suposta na fala do rei. Goneril jura amá-lo mais do que podem dizer as palavras; Reagan protesta-se inimiga de qualquer alegria que não aquela de gozar do amor paterno. E ambas, como filhas amorosas, são recompensadas com um terço do reino. O público, a exemplo de Kent, reconhece imediatamente que Lear caiu presa da astúcia dos aduladores, perigo que os teóricos políticos da época denunciavam à exaustão. Maquiavel (O Príncipe – 1532), Balthasar Gracian (Il Cortegiano – 1528), Edward Sutton (The Serpent Anatomized: A Moral Discourse Wherein That Foul Serpentine Vice of Base Creeping Flatter – 1623) e John Locke (Tratados sobre o Governo – 1689) são apenas alguns dos nomes mais conhecidos na extensíssima lista de autores que advertem o príncipe contra esse perigo corriqueiro o bastante para ser conhecido mesmo pelo mais primário dos espectadores (“O tempo há de revelar o que se esconde nas dobras da perfídia” – I,1).[vii] Lear, entretanto, torna-se a vítima perfeita para os estratagemas dos hipócritas porque está cego pela ação do desejo e pela crença ingênua na aparência das coisas.

Cordélia recusa o despropósito de fazer coincidir o convencional das trocas retóricas e o espontâneo dos afetos psicológicos. Desde o início, nos apartes que oferece ao público, Cordélia sinaliza que recusa a vinculação da vantagem política ao afeto pessoal: “E então, pobre Cordélia? Mas, contudo, não sei; pois teu amor, tenho certeza, é mais profundo do que tua fala” (I,1). Dissociando o indizível do afeto interno do dizível do discurso público, ela reafirma implicitamente a distinção essencial entre as duas esferas que Lear insensatamente despreza.

A partir daí, a dupla rejeição que sofrerá de Lear como pai e como rei estará inevitavelmente traçada:

“Lear – (…) Agora, nossa alegria, embora a última e mais moça, por cujo amor juvenil os vinhedos da França e os prados da Borgonha disputam apaixonados; que poderás tu dizer que mereça um terço mais opulento do que o delas duas? Fala.

Cordélia – Nada, meu senhor.

Lear – Nada?

Cordélia – Nada.

Lear – Nada virá do nada. Fala outra vez.

Cordélia – Infeliz de mim que não consigo trazer meu coração até minha boca. Amo Vossa Majestade como é meu dever, nem mais nem menos.” (I,1).

O nada com que Cordélia surpreende o pai sinaliza com clareza para o interdito de se apagarem as distinções entre a figura pública e privada do soberano: Cordélia não pode falar nada para merecer um quinhão mais opulento, uma vez que a característica de seu afeto genuíno é justamente a gratuidade com que se manifesta. No discurso de Cordélia, as esferas do público e do privado se mantêm cuidadosamente afastadas (silêncio modesto para o afeto particular ao pai; discurso decoroso para a subserviência pública ao rei) e seus protestos de estima são, significativamente, dirigidos ao soberano e não ao pai (“Amo Vossa Majestade como é meu dever, nem mais nem menos” – I,1). Nas cenas finais, diante de um Lear alijado do poder, Cordélia poderá, finalmente, expressar com maior largueza seus sentimentos individuais, chamando repetidas vezes o soberano de pai (“Ó, querido pai!; meu pobre pai” – IV,7).

O caráter vertiginoso com que se dará o desengano de Lear, nas cenas subsequentes à da divisão do reino, irá reforçar, pela sua intensidade, a percepção de que a ação inicial, menos do que um capricho de um soberano tolo, era a expressão do rompimento de um equilíbrio fundamental. Rompimento que se caracteriza por permitir, como se disse, que homem natural se sobreponha ao homem político. Lear estabelece, inadvertidamente, uma competição entre os dois (“para que a recompensa recaia onde se encontra o mérito natural” – I,1) que o homem político não é capaz de vencer.

Na base da ação de Lear, e na aproximação que faz entre natureza e mérito há uma crença implícita no caráter benigno da natureza, um entendimento tácito de que ela é a manifestação externa da harmonia universal desejada por um Deus tão misericordioso em seus atos quanto racionalmente compreensível em seus desígnios. Nessa perspectiva, é natural que as filhas amem os pais, que os idosos sejam honrados, que os soberanos sejam obedecidos. Como já se disse a respeito de Edmund , entretanto, há uma outra dimensão, um outro sentido de natureza que Lear ignora e cuja força terrível não tardará a conhecer. Ela não é expressão da ordem racional, mas da vontade imperscrutável de um Deus temível e faz com que os homens busquem incessantemente seu interesse e sua autopreservação. Sem a estrutura do corpo político, ela leva os homens a viverem em um perpétuo estado de guerra (“Tu, Natureza, és minha deusa… E agora, ó deuses! do lado dos bastardos”).

É cruelmente adequado, portanto, que a cegueira política de Lear seja remediada pela brutalidade do mundo natural. Não tardará muito para que, banido por ambas as filhas, desprovido do séquito de cavaleiros sem o qual não poderia se constituir como nobre, distante da pompa do salão real em que comandava duplamente obediência e afeto, Lear se veja reduzido à animalidade do corpo nu, ao estado humano mais primitivo: “O homem é apenas isto? Observem-no bem. Não deve a seda ao verme, nem seu odor ao almiscareiro. Ah! aqui estamos nós três, tão adulterados. Tu não, tu não és a própria coisa. O homem, sem os artifícios da civilização, é só um pobre animal como tu, nu e bifurcado” (III,4).

Reduzido à sua condição primária (a própria coisa), Lear vê ecoar, em seu próprio sofrimento, assim como na miséria e na extrema penúria de Edgard (em que mal se distingue o humano do animal), o colapso absoluto que seu discurso inicial produziu. A nudez miserável que presencia e o nada de que se avizinha finalmente tornam manifestas, para o velho rei, a magnitude das forças que desconsiderara. A verdade crua do homem, sem os artifícios da civilização – que nada deve ao social ou ao coletivo, e tudo a seu estado de natureza –, esse pobre animal como tu, nu e bifurcado, a própria coisa questiona, em sua radicalidade primordial, a solidez das sofisticadas construções que distinguem mendigo e rei.

A epifania de Lear – como a de Gloucester – será uma epifania tardia, amarga e inútil: a ingratidão das filhas e a inclemência da natureza irão ensinar-lhe aquilo que o fiel bobo e o louco Tom o’Bedlam sabiam desde sempre: o homem é um animal frágil em seu corpo e corrupto em seu espírito. O dourado das convenções políticas e sociais em que Lear tão soberbamente confiava é nada. “Nada virá do nada”. O mundo presente é manifestamente bruto e cruel e não se verga ao “ítulo real e todas as horas e prerrogativas a ele devidas, mas às dobras da perfídia e à força bruta (“Cornwell: E por que essa raiva? / Kent: Por que vejo um patife como esse ter uma espada, não tendo um mínimo de honra para se defender” – II,2).

“Mundo, mundo, ó mundo! se não fossem as estranhas mutações que nos fazem te odiar, a vida não aceitaria a morte!” (IV,1). O lamento de Gloucester sintetiza o desencanto em que agonizam sua crença na supremacia da nobreza e da honra: o triunfo é do mundo natural e da corrupção humana. A fé na ordem harmoniosa que dava forma ao antigo sistema perde seu viço e aos mais velhos, que nela se ancoravam, não resta senão rastejar em direção à morte, não tranquilos, como desejava Lear, mas perplexos e angustiados:

“Gloucester – (…) O amor esfria, a amizade se rompe, os irmão se dividem. Na cidade, revoltas, nos campos, discórdia; nos palácios, traição; e se arrebentam os laços entre pais e filhos. Este vilão que criei caiu nessa maldição; é um filho contra o pai. O rei desvia-se das leis da natureza: é o pai contra a cria. Nós vimos o melhor de nosso tempo: perfídias, traições, imposturas e toda espécie de agitações funestas vão nos acompanhar sem descanso até a tumba” (I,2).

Do particular dos afetos familiares ao coletivo da vida nas cidades, tudo manifesta que é tolo acreditar em um mundo de filhas altruístas e súditos desinteressados. Não obstante a ojeriza dos contemporâneos à suposta impiedade de Maquiavel, sua penetrante visão política se vê implicitamente confirmada em King Lear. Os homens não são bons. Para governá-los, e manter a paz, é preciso entender essa verdade e aceitar suas implicações. E é porque entendem essa nova lógica, que os mais jovens – Cordélia, Edgard, Edmund, Goneril, Regan – se tornam mais sábios que os anciãos. A pífia recomposição da ordem, ao cair do pano, trará apenas um único alento, paradoxal na sua combinação de esperança e cinismo: a nova geração já conhece, à saciedade, a limitação patética do antigo arcabouço simbólico e o interesse que move o coração humano. Um novo modo de governar se impõe.

*José Garcez Ghirardi é professor da FGV Direito. Autor, entre outros livros, de John Donne e a crítica brasileira: três momentos, três olhares (Ed. Age).

Notas

[i] SHAKESPEARE, William. O rei Lear. Tradução de Millôr Fernandes. São Paulo: L&PM Pocket, 2001.

Todas as citações, ao longo do texto, se referem a essa tradução.

[ii] Nahum Tate (1652-1715) foi um poeta e dramaturgo irlandês. De 1692 até sua morte foi “poeta laureado”, honraria que, além de assinalar o reconhecimento público de sua excelência poética, lhe valia um estipêndio pago pela Coroa inglesa. Tate adaptou várias peças de Shakespeare, alterando livremente a estrutura do enredo e os nomes das personagens. Sua versão de King Lear, conquanto controversa entre os críticos (condenada por Charles Lamb, defendida por Samuel Johnson), foi bastante bem recebida pelas plateias.

[iii] Apresentei uma versão preliminar desse argumento em Nossas Intenções mais reservadas: Discurso e Desordem em King Lear. Ver CEP de psicologia, v. 10, no. 1, 2003, p 165-175. Agradeço agora, como naquela ocasião, ao prof. Dr. Arthur Marotti pelos seus precisos insights sobre a relação público/privado em King Lear.

[iv] Cf. The law in Shakespeare and the Law – Jordan, Con. & Cunningham, K. (eds.) New York, Palgrave MacMillan, 2007, 2010.

[v] Cf. Maquiavel, O Príncipe, cap. XVIII.

[vi] Hobbes, Thomas. Leviatã: Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2019, cap. XIII, p. 107.

[vii] Cf. CHUAQUI, Tomás – “Locke e a adulação”. In: Philia&Filia, Porto Alegre, vol.1, jan/jun. 2010, p.148-166.